交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > Booster Chronicle コンプリートカード評価(みめっとさん)

Booster Chronicle コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

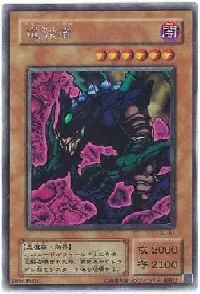

Secret ▶︎ デッキ |

2 | 00 | 絶対防御将軍 |

|

ゲームオリジナルカードのOCG化として、11期である現在は《ライトローミディアム》や《ソウル・シザー》が新たに輩出されたDM4枠がアツいですが、実は髙橋和希氏がその多くのデザインに携わったDM3枠のモンスター群も存在しており、そのうちの1体でOCG化されているモンスターがこのカード。 絶対防御の名を関していますが、戦闘や効果による破壊への耐性などは特になく、その守備力もそこまで堅牢なものではなく、寝たまま殴ることができるという一見単に横着なだけの能力を以て「絶対防御」としている。 これによる当時のメリットとしては、《聖なるバリア -ミラーフォース-》を踏まないことや《レベル制限B地区》の影響を受けないことが挙げられますが、後発の類似効果を持つ「超重武者」モンスター群と違って戦闘ダメージの計算は普通に低い方の攻撃力で行うため使い勝手は悪く、前述したような攻撃表示関係の効果を気にせず攻撃を行えるくらいしか強みがありませんでした。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 01 | エレキッズ |

|

第1期に登場した、後に「エレキ」に属することになる雷族の通常モンスター。 ペガサスが使用した原作出身モンスターでもあり、雷族のマスコット的存在でもある。 今でこそ雷族と言えば光属性が主流ですが、通常モンスターで光属性の雷族は実はこのモンスターしかいない。 風属性が主流だった1期はともかく、それ以降に登場した《雷ウナギ》や《ジェムナイト・ルマリン》なんかもたまたま光属性じゃなかったが故にこのような状態にあるわけですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 02 | 吸血ノミ |

|

第1期における下級昆虫族の最高戦力となる攻撃力を持っていた通常モンスター。 しかも登場時期がブースター2と第1期の中でも特に初期であり、ノミでありながらメジャーな昆虫たちを押さえての能力であったため、当時のデュエリストたちに与えたインパクトも大きかったという印象です。 攻撃力1500の下級モンスターということでラッシュデュエル適性も高い能力値でしたが、こちらに関しては第2期に登場した《フライングマンティス》にOCG昆虫族代表としての道を譲る形となっています。 個人的には1点をつけるのはちょっと気が引けるくらいには思い入れはあるのですが、名称指定の融合素材などではなく、第1期においても昆虫族では強い方という程度にとどまっていたため、残念ですが今回はこちらの点数とさせていただきました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 03 | エルフの光 |

|

第1期に登場した特定の属性のモンスターの攻守を定数変化させる装備魔法の光属性版。 第1期の通常召喚可能なモンスターの中で最大の攻撃力を持つ《青眼の白龍》を強化対象にできるため当初はそれなりの価値があったと思われますが、《シャイン・キャッスル》の登場であえなくお役御免に。 ゲームでのイラストはOCGとかなり異なるものになっており、強化対象は光のモンスターやエルフモンスターのほか、ほとんどの女性モンスターも含まれている。 《悪魔のくちづけ》、《電撃鞭》、《サイバー・ボンテージ》、《銀の弓矢》、そしてこのカードの5枚は、女性モンスターを強化する三種の神器ならぬ五輪の書だったわけですねえ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 04 | はがねの甲羅 |

|

水属性版の《闇の破神剣》で、甲羅なのに攻撃力が上がって守備力が下がることをよくイジられる装備魔法。 ゲームでもその圧倒的な強化範囲の狭さから、《迷宮変化》や天使のトランペットと並び、真DMの初期デッキに入ってて欲しくない強化魔法のワースト3に名を連ねるカードとしても知られている。 逆に入ってて欲しい強化魔法は《ドラゴンの秘宝》、《闇・エネルギー》、《猛獣の歯》などといった強化範囲が広くてかつ《双頭の雷龍》を強化できるカードになる。 真DM2では強化対象が適正化していますが、それ以前だと甲羅を持つ亀や河童のモンスターのほか、殻を持つ《ボルト・エスカルゴ》や貝殻に棲んでいる《弓を引くマーメイド》、甲羅でも殻でもなく単なる箱の蓋である《人喰い宝石箱》などにも対応していた。 そう考えるとDMシリーズにおいてその強化魔法に対応するモンスターを1体1体ピックアップして設定していた当時のスタッフの皆様は、なかなかの労力がかかったろうなあというのと、遊び心があったのだなと感心します。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 05 | 天使の生き血 |

|

第1期に登場したライフポイントを回復する魔法カードの1つで、バーン魔法と同様にやたらと刻んで小出しされていましたが、このカードはそれらの中でも《治療の神 ディアン・ケト》に次ぐ回復量となります。 鮮血が描かれた1期ならではのイラストが特徴であり、アンニュイな雰囲気の天使のおねーさんがナイフで自らを傷つけてプレイヤーにご奉仕してくれる尊いカード。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

1 | 06 | 闇をかき消す光 |

|

第1期に登場した相手のセットモンスターを全て強制オープンする魔法カード。 その効果によって守備力の高いモンスターへの攻撃を避けたり、サイクルリバースのサイクルを壊したり、リバース効果を暴発させることができる。 同じことは《光の護封剣》でも可能な上に発動にチェーンして除去されても敵札オープン効果は通常通り処理されるため、レアリティによる入手難度を考慮しないのであれば、当時から既に「闇をかき消すだけの光」だった。 真DM2においてはこの敵札オープン効果の有用性が、OCGのみならずこれまでのゲーム作品と比べても格段に高い上に、デッキに投入する際のコストがやたらと低いためDCの調整にも最適な優良カードでした。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 07 | ビーン・ソルジャー |

|

第1期における下級植物族モンスターの最高戦力となる通常モンスターで、レベル4のバニラ植物族としては《エンジェル・トランペッター》が登場するまでの割と長い間最高パワーのモンスターとして君臨し続けた。 途中でレベル3バニラで同じ豆の戦士である《ジェリービーンズマン》に攻撃力で抜かれていることはこの際気にしないで欲しい。 ラッシュデュエルで2度も擦られたりと、なんのかんので初期の植物族では印象深い存在です。 その手にした《サラマンドラ》のパチモンのような剣がいつか装備魔法として登場するといいですねえ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 08 | イースター島のモアイ |

|

イースター島にあるモアイ像をそのままモデルにした自社ゲーム作品の産物をさらに遊戯王OCGに連れてきたものがこれ。 ブースター2が初出であることも考えると、ステータスは割と高い方ではある。 同じ1期出身のレベル4地岩石で、攻守ともにこのモンスターに負けている《ガンロック》は反省した方がいいと思う。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 09 | デッド・シャーク |

|

サメの姿をした普通の闇属性のアンデットで、評価時点までのメインデッキの「シャーク」モンスターで唯一魚族ではないモンスター。 第1期のアンデット族は、自らの個性を属性にすら反映してもらえない不憫なモンスターばかりでした。 登場当時は《森の屍》よりも強い攻撃力1000超えのアンデット族モンスターでしたが、そう遠くないうちに《闇の暗殺者》に抜き去られることになります。 ゲーム作品ではやはりというべきか魚族とアンデット族の融合で作ることができるため、《ホワイト・ドルフィン》+《ヘルバウンド》辺りが素材として適任ですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 10 | 魚ギョ戦士 |

|

このカードに与えられた「Wow Warrior」という英語名は、英語圏からすると何故この名前で魚の姿をしているのか意味不明だが、こちら側からは実に上手いこと名前つけたなと感心するセンスが好きなモンスター。 《半魚獣・フィッシャービースト》の下位種のような生態を持つ魚族の下級モンスターですが、レベル4の下級魚族には第1期時点でも攻撃力1500以下縛りでもこのモンスターより攻撃力が高く、名称指定の融合素材でもある《舌魚》や《海原の女戦士》が存在していました。 この攻守合計値は第1期基準ではレベル3に相当しますが、このモンスターはレベル4となっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 11 | ワイバーン |

|

第1期に登場した鳥獣族の中では、最も鳥獣ではなさそうな下級通常モンスター。 1期の他のモンスターのフレイバーテキストと比較しても、何かもう一言あっても良いのではないかと思ってしまう簡素すぎるテキストが特徴。 DM4では比較的強い下級モンスターであり、《マブラス》とは召喚魔族が異なるため差別化できる部分もある。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 12 | オシロ・ヒーロー |

|

光属性の雷族である《エレキッズ》の色違いモンスターとなる、普通の地属性の戦士族。 この見た目でテキストにわざわざ戦士とまで書いて戦士族に設定しているのに、属性を戦士族の中で最もありふれた地属性にしてしまってはせっかくの個性が台無し。 DM4では《異次元の戦士》や《陰陽師 タオ》を凌ぐ幻想魔族最強の下級モンスターで、《草原》デッキに入れておけばそのまま黒魔族対策にもなる素晴らしいモンスター。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 13 | フレンドシップ |

|

第1期における下級天使族モンスターの最高戦力であった通常モンスター。 ただし《勇気の砂時計》や《きまぐれの女神》などは、自身の効果により条件付きではありますがこのモンスターの攻撃力くらいは軽々と超えていく。 フレイバーテキストにカードである旨が書かれているモンスターはいくつか存在していましたが、デュエルに言及しているモンスターは非常に珍しい。 DM4では白魔族の下級モンスターとしても最高戦力となりますが、フィールド魔法からマイナスの作用しか受けない天使族であることが玉に瑕。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 14 | ブルー・ポーション |

|

第1期に登場したライフポイントを回復する効果を持つ通常魔法の中でも、《モウヤンのカレー》に次ぐ最低レベルの回復量となるカード。 ゲーム作品でもそれらの中でこのカードだけは登場しておらず、OCGオリジナルの回復魔法であるにも関わらずこの扱いである。 後にラッシュデュエルに輸入され、さらに名称指定の効果を持つカードまで登場している。 度を越すとやり過ぎと言われるので難しいところですが、こういうファンサービスがラッシュデュエルの好きなところですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 15 | 雷鳴 |

|

第1期に登場したカードで、当時火や炎に関係するものばかりだったバーン魔法の中では異彩を放つ存在。 他の炎系バーン魔法と違ってゲームには登場していないOCGオリジナルのカードですが、その効果は《火の粉》以上《ファイヤー・ボール》未満という、そことそこの間のカードを出す必要があったのかと言いたくなる存在意義が行方不明なカードです。 こんなカードでも第2期以降で何度か再録されているというのがまた驚き。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 16 | 灼熱の槍 |

|

第1期に登場した特定の属性のモンスターの攻撃力を400上げ、守備力を200下げる装備魔法の炎属性版。 この手のカードは《闇の破神剣》以外記憶にない人も多そうですね。 炎属性の多くは炎族であり、炎族には特定種族の攻守を300上げる装備魔法が存在しなかったわけですが、当時でも《執念の剣》や《ドーピング》や《サラマンドラ》といった、炎属性モンスターに装備可能でより大きく攻撃力を上げられる装備魔法は存在していました。 なおこのカードとこれの風属性版である《突風の扇》は、DM2からの輸入品ではないOCGオリジナルの強化魔法です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 17 | 突風の扇 |

|

ゲームには存在しなかったOCGオリジナルの強化魔法の1つで、特定の1属性のモンスターの攻撃力を400上げて守備力200下げる装備魔法の風属性版。 〇属性版の《闇の破神剣》という呼ばれ方をされるように、この6属性の装備魔法の主役はいつでも《闇の破神剣》。 当時の強化対象の多くが鳥獣族モンスターとなるわけですが、明らかに手に持って使うタイプのこの装備魔法を鳥獣に使いこなせるようには思えませんが…。 ゲームでこのカードのパスワードを入力しようとすると、通常「パスワードが間違ってるぜ」と言われるところを「そのパスワードは使えないみたいだから別な番号を入れてくれ」というような言われ方をされるため、一応存在そのものはゲームに認識されている模様。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 18 | 邪悪なるワーム・ビースト |

|

原作で海馬が使用したモンスターの1体で、その性能は特殊召喚可能で手札に戻る能力だけ持つスピリットモンスター。 第1期のレベル3モンスターとしてはかなり高い攻撃力が特徴。 ビーストを名乗っている以上、獣族であることに異論はないわけですが、ゲーム作品で見られるテキストによると「闇の力でモンスター化したミミズ」という設定らしい。 個人的にはバンダイ版の紫メインのカラーリングのイメージが強いです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 19 | ヘラクレス・ビートル |

|

原作の王国編で羽蛾が使用した主力モンスターの1体となる上級昆虫族モンスターで、《クワガー・ヘラクレス》の名称指定の融合素材。 下級モンスターの《吸血ノミ》と攻撃力が同じという寂しいステータスですが、攻守の合計値は3500と第1期基準のレベル5モンスターとしては最高の値となっている。 《グレート・モス》や《インセクト女王》もいいけど、やっぱり昆虫の王者たるカブトムシをモデルにしたこのモンスターもリメイクしてあげて欲しいですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 20 | タイガー・アックス |

|

原作にやたらたくさん登場した斧使いの戦士・獣戦士族モンスターの1体。 だがその実力は《アックス・レイダー》や《ミノタウルス》に遠く及ばない。 にも関わらずLE2では城之内が使用した代表的なモンスターとしてイラスト違いで再録されており、その後もそれなりの回数再録されている。 DM4では《草原》及び《森》フィールドにおける下級最高攻撃力を持つモンスターとして活躍できる。 |

|||

Parallel Ultra ▶︎ デッキ |

2 | 21 | アックス・レイダー |

|

第1期における戦士族の下級モンスターの最高戦力となる攻撃力1700の通常モンスター。 昔は「なんで微笑んでいるんだろうか?」と思っていましたが、イラストをよく見たら別に微笑んでなんかいませんでした、嗚呼思い込みとは何故こうも人の目を容易く曇らせるのだろうか。 その攻守合計値は第1期基準における下級モンスターの上限合計値である2800を僅かに50超えてしまっているが無事にレベル4の範疇におさまり、《モリンフェン》化は避けられた模様。 ブースタークロニクルで再録された際にはより高い攻撃力を持つ《メカ・ハンター》を差し置いてウルレアに選出されており、その後も最初期リンクスでの活躍にラッシュでのリメイクと、原作出身とはいえ一介の下級モンスターらしからぬ話題に事欠かないところがあります。 いかにもネタ扱いのような待遇なのだが当の本人はけして弱いわけではないというのがまた…。 この手の通常モンスターの最大の評価ポイントである、テーマ所属かどうか、名称指定の融合素材であるかどうかがいずれも否なのが残念ですが、それでも前述のような史実から1点加点するくらいの価値はあるのではないかと思いこちらの点数としました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 22 | 本の精霊 ホーク・ビショップ |

|

第1期に登場した、《ハーピィ・レディ》たちと違い鳥獣寄りの鳥人間となる鳥獣族の下級通常モンスター。 1期の鳥獣族の下級通常モンスターには、このモンスターより高い攻撃力を持つモンスターが4体も存在しており、しかもそれらは全て名称指定の融合素材な上に2期における再録もされているという始末。 このモンスターはというと名称指定の融合素材ではなく、攻撃力1500未満のモンスターに限っても《タクヒ》の方が強かったため、数合わせとして《デザートストーム》デッキに採用されるということもありませんでしたね。 ゲーム作品では本の精霊らしく《ブークー》を呼び出す能力が与えられており、上級モンスターにされてしまったDM4では厳しかったですが、それ以外のDM3、7、8では生け贄の確保手段として比較的有用なモンスターでした。 特に真DM2では《ブークー》にもこのモンスターを強化する効果が与えられており、このモンスターも鳥獣族と《ブークー》の融合で量産できることから、デッキの主軸に据える価値さえある素晴らしいモンスターでしたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 23 | セイント・バード |

|

鳥獣族代表としてラッシュデュエルに送り出されたモンスター。 初期のラッシュデュエルの下級モンスターとしては最高レベルの攻撃力を持ち、第1期の下級鳥獣としても《冠を戴く蒼き翼》に次ぐ打点でリクルーターに対応するステータスとなっている。 融合素材にカード名が指定されておりその融合モンスターも結構強かったので、《バードマン》の登場までは《デサートストーム》デッキの主力選手だったと言える。 聖なる存在であることを前面に押し出しているがその実はごくありふれた風鳥獣である。 ちなみに1期当時から風鳥獣バニラの攻撃力1500以下という括りでも《ハーピィ・レディ》という超メジャー級の競合相手がいる。 そうでなければもう1点は加点したかったところなのですが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 24 | ジャジメント・ザ・ハンド |

|

第1期に登場した、戦士族の下級通常モンスターで、赤き腕だけが描かれたイラストが放つインパクトが記憶に残るモンスター。 当時のこの辺りの攻撃力の下級モンスターは守備力が1000から1200でレベルは4というものが多いが、こちらは守備力がそれらよりも若干低い分だけレベルも1つ低く、当時のレベル3モンスターとしては比較的高い攻撃力を持っている。 ジャジメントという表記がネイティブな感じの発音なのか、当時のカード名の文字数制限なのかは定かではないですが、少なくともよりカード名が長い《マスター・アン・エキスパート》がいけるわけですからねえ。 ゲーム作品では《ジャッジ・マン》、《裁きの鷹》、《裁きを下す女帝》といった、ジャッジに関わるモンスターの特殊な融合パターンの必須の融合素材としての役割を与えられている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

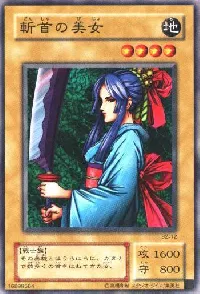

2 | 25 | 斬首の美女 |

|

第1期の下級戦士族モンスターとしては、《アックス・レイダー》に次ぐ攻撃力を持つ通常モンスター。 《戦場の死装束》の名称指定の融合素材となるモンスターでもあり、そのイラストから一定の人気があり、ごんぶとり遊戯のアイドルカードにも指定されていた。 一方で色違いとなる《戦場の死装束》の方は、イラストの目つきが悪かったり、《簡素融合》で出そうにも《裁きを下す女帝》の下位互換だったりで全く同じ見た目であるにも関わらず全く人気がない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

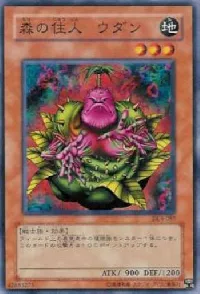

1 | 26 | 森の住人 ウダン |

|

フィールドの特定の種族を参照して自身の能力をアップするお初モンスター。 第1期のカードとしては元々の攻撃力がかなり高かった《機械王》ですら自身も含まれる効果なのだが、このカードは自身の種族と参照する種族が別になってしまっている。 自分の場を植物で埋め尽くしても《ワイルド・ラプター》に勝てないという酷いカードであり、1期における植物族の扱いを象徴する植物族ではないモンスターという不思議な存在です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 27 | 魔界の機械兵 |

|

第1期に登場した、闇属性の機械族の下級通常モンスター。 1期の下級機械族としては《メカ・ハンター》と《陸戦型 バグロス》に次ぐ攻撃力を持っていますが、1期の闇機械は攻撃力はメカハン、守備力は《ブロッカー》が担当しており、効果モンスターも含めると《キャノン・ソルジャー》と同じ攻撃力なので、このモンスターまで使われることはありませんでしたね。 アニメではアメルダの使用するカードの中に、《サイファー・スカウター》と《科学特殊兵》と共にこのモンスターを名称指定した効果を持つものが登場するというミラクルが起こっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

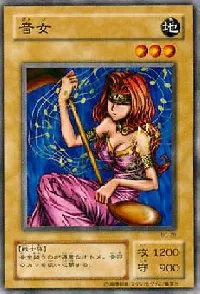

2 | 28 | 音女 |

|

第1期に登場した、戦士族の下級通常モンスターで女性カード。 今や遊戯王OCGではお馴染みとなった言葉で遊んだカード名が特徴。 このモンスター及び色違いの関係にある《響女》はともに名称指定の融合素材だが、互いに違う融合モンスターに指定されており、自身よりステータスの高い響女の方が融合先となる融合モンスターの能力も高い。 この際、音女+響女で《音楽家の帝王》でも良かったのかもしれない。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

6 | 29 | メカ・ハンター |

|

《ヂェミナイ・エルフ》にわずかに及ばない攻撃力を持つ第1期における通常モンスターの下級アタッカーの勇、通称メカハン。 攻撃力1850は第1期に登場した通常モンスターの下級モンスターとしてはヂェミナイに次ぐ堂々の2番手となる数値であり、その活躍ぶりを買われて第2期に発売されたブースタークロニクルで再録された際にはレアリティがスーに格上げされている。 10期終了時点でも機械族の下級通常モンスターでは最高打点であり、ヂェミナイに比べると自身を各種素材に活かしやすい種族・属性であり、闇機械という一定以上の数をなすモンスター群の一員となれる。 バニラサポートをはじめとした他のカードによる補助は欠かせないがまだまだ使っていけるレベルでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 30 | シーザリオン |

|

第1期の水族の下級通常モンスターとして最高の攻撃力を持つモンスターで、後に属性が異なる《しゃりの軍貫》に抜かれるまでその天下は続くことになります。 当時は《レインボー・フィッシュ》との2枚看板で《ウォーターワールド》下での下級戦線を支えたモンスターでしたが、後に水族と魚族とで種族アドバンテージの差がつきはじめ、優先されることも少なくなりました。 このモンスターが収録されたブースター4には、他にも《ヂェミナイ・エルフ》、《メカ・ハンター》、《ランプの魔精・ラ・ジーン》、《アックス・レイダー》といった、当時の各種族最高打点となる優秀な下級バニラアタッカーが数多く収録されています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 31 | コカローチ・ナイト |

|

どの領域から何度墓地に送られてもその度際限なくデッキトップに復活するという《執念の剣》と同じ特性を持つゴキブリ剣士。 その性質からデッキトップが固定されることを利用した無限コンボなどに使えそうですが、意外と強く使える手段は少なく、そうでなければ基本的にドローロックになって邪魔にしかならない。 今からこのモンスターの性質を活かせるようなカードが新たに出たとして、当然そのカードにも名称ターン1があっては困るので、そうなるとそういうカードが出てくるのは望むべくもないかなあと。 イラストは殺虫剤に禁止マークが描かれた盾がとてもオシャレで、ゲーム作品では攻撃力800以下の戦士族と昆虫族の融合で作れたりもします。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 32 | クワガタ・アルファ |

|

《クワガー・ヘラクレス》の名称指定の融合素材で、《G・ボールパーク》や《G・ボール・シュート》のイラストを見るに、第1期の下級昆虫族たちのガキ大将であるかのような印象を受ける、ちょっとメタボ体型な昆虫族の通常モンスター。 《ゴキポール》が指定するレベル4の昆虫族の通常モンスターとしてはより攻撃力の低いものが存在していますが、このモンスターはそれらの中で唯一の名称指定の融合素材であるモンスターです。 ゲーム作品においてはDM4では下級昆虫族として最高攻撃力、攻撃力1900未満ならどの昆虫族と融合しても《クワガー・ヘラクレス》になれるなどの活躍を見せました。 いつかベータとかガンマとかオメガとかが出てきてもおかしくない、そんな風なモンスター。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

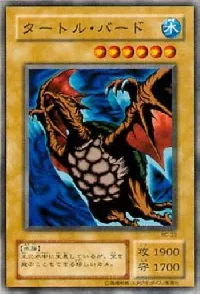

1 | 33 | タートル・バード |

|

第1期に結構色々と登場した亀と何かのキマイラとなるモンスターの1体。 飛行能力を持つらしいが風属性ではなく、同期の他の水族とステータス面での大きな違いは見受けられないが、これでも1期のバニラ水族としては最高攻撃力を持つモンスターでした。 守備力は《3万年の白亀》や《岩石カメッター》の方が高く、すぐ下に1800打点の下級モンスターである《シーザリオン》もいたわけですが…。 攻守合計値が3600ということで、レベル5の上限3500を僅かに超えてしまいレベル6に、つまり《伝説の都 アトランティス》でリリースを軽減できず、中途半端に高い守備力が後に裏目になった形です。 その点では攻撃力では勝っているものの、《カクタス》、《オクトバーサー》、《炎を食らう大亀》以下のモンスターとなってしまっています。 ゲーム作品では亀モンスターと鳥獣族の融合で出せたり、召喚魔族が風魔族であったりと自身の特徴を前面に出してイキイキとしていました。 |

|||

Parallel Ultimate Ultra ▶︎ デッキ |

5 | 34 | ヂェミナイ・エルフ |

|

第1期に発売された高い攻撃力を持つ下級通常モンスターが多数収録されたブースター4にて《メカ・ハンター》や《ランプの魔精・ラ・ジーン》などと共にOCGに参戦し、いまだに魔法使い族の下級バニラでは最高打点となるモンスター。 下級効果モンスターの質が充実している魔法使い族であり、魔法使い族としては需要が少なめな地属性、さらに魔法使い族を素材に指定するEXモンスターに強いモンスターがそれほどいないが故に、1900打点といえどそれほど重宝はされていない印象。 これ以上の評価をつけるには「エルフ」がテーマ化するほかないだろう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 35 | クワガー・ヘラクレス |

|

《簡素融合》に救いの手を差し伸べられた、1期の効果なしレベル6融合モンスターの1体で、融合素材通りカブトムシとクワガタのキマイラという実にわかりやすいモンスター。 昆虫族唯一の融合モンスターということで、自動的に昆虫族は《簡易融合》で出せず《簡素融合》で出せるようになった種族ということになります。 《B・F-追撃のダート》、《B・F-連撃のツインボウ》、《一斉蜂起》といった発動後にEXから出せるモンスターが昆虫族に縛られるビーフォースなどで活躍できそうですが、ダート的には昆虫族に7シンクロがいないのが残念なところ。 能力値的には、見てくれの割には融合素材となった《ヘラクレス・ビートル》から大して強くなっていないという、これもこれで結構残念な感じです。 ゲーム作品ではOCGでの融合素材の1体である《クワガタ・アルファ》と適当な昆虫族で融合召喚することが可能であり、真DM2ではガンガン量産できることから階級を上げやすく、自身がレベル5以上で味方同族強化持ちの昆虫族のデッキリーダーに適したモンスターです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 36 | パトロール・ロボ |

|

第1期に登場した機械族モンスターの1体であり、カード名通り相手のセットカードを確認するパトロール能力を持っている。 しかしパトロールを開始するのは自分のスタンバイフェイズからであり、場に召喚されてすぐに仕事をはじめないという何とも怠慢なマシーン。 これを改良したものが《パトロイド》になるわけですが、あちらのパトロール能力も拍手をするほど優れているわけでもありません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 37 | タクヒ |

|

第1期に登場した鳥獣族の下級通常モンスターで、《デス・バード》の名称指定の融合素材。 レベル4の風鳥獣には1期時点でもこのモンスターより攻撃力が高いものが4種類も存在していましたが、こちらは《奈落の落とし穴》や《死のデッキ破壊ウイルス》の範囲外における最大の攻撃力1450であることが何よりの特徴。 自分より強い下級鳥獣族たちが皆融合相手を同族のモンスターから選ぶ中、このモンスターはどういうわけか《髑髏の寺院》と融合することになった。 そんなところで差別化するくらいなら、闇属性モンスターにでもなった方がまだ良かったのではないだろうか…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 38 | 勇気の砂時計 |

|

第1期に登場した下級天使族の通常モンスターで最高の攻撃力を持つのが攻撃力1300の《フレンドシップ》だったわけですが、このモンスターは相手ターンを1ターン凌げば下級モンスターながら攻撃力が2200、ついでに守備力も2400となります。 しかし凌ぎ切るまでは攻守が半分になってしまい、相手ターンにNSしたり罠などで守ったとしても倍化した攻撃力で攻撃に参加できるのはさらにもう1ターン先になるため、とても割に合わない。 同じ1期の光天使なら、倍化した数値はこのモンスター未満ですが、現在の攻撃力が倍になる上に、すぐに倍になって攻撃に参加できる可能性がある《きまぐれの女神》の方が優秀です。 真DM2では戦闘破壊された時に強制的に1000ライフが支払われ、自分の全モンスターの攻撃力を1000アップする効果を発揮するなかなか優秀なモンスター。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 39 | 戦場の死装束 |

|

第1期に登場した、通り名のようなカード名がめちゃくちゃイカしてる戦士族の融合モンスター。 《簡素融合》の登場により、EXデッキから正規手順扱いで簡単に出せるようになりましたが、同じレベル・種族・属性・守備力でより攻撃力の高い《裁きを下す女帝》の存在から、そちらに優先する理由が見当たらない。 融合素材である《斬首の美女》が《裁きを下す女帝》の2体の融合素材よりも攻撃力が高いので、そちらで何かしたい場合に限られてくるでしょうね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 40 | 泉の妖精 |

|

あの《水の踊り子》の色違いモンスターとなるカードで、第1期の水族の下級モンスターとしては《シーザリオン》に次ぐ攻撃力を持つカードでもありました。 第2期になって《満ち潮のマーマン》が登場すると、さすがに《シーザリオン》と《レインボー・フィッシュ》とマーマンに続く4番手として《ウォーターワールド》デッキに入るということもなかったですかね。 精霊ではなく妖精とのことですが、ちょっと妖精と呼ぶには無理のあるサイズ感ですね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 41 | 月明かりの乙女 |

|

第1期の下級魔法使い族としては上から数えた方が早い攻撃力を持つモンスター。 しかしすぐ上にも下にも控えているモンスターが当時から複数存在しており、特に名称指定の融合素材でもある《エンシェント・エルフ》の存在がキツいところ。 属性リクルーターで出せる最高打点であることや、《奈落の落とし穴》・《死のデッキ破壊ウイルス》・《平和の使者》の存在などは、現在ではプラスにもマイナスにも考慮するに及ばない要素ではありますが、イラストに惹かれたとかでもない限りはこのモンスターである必要がないことは確かです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 42 | 紅葉の女王 |

|

第1期における通常召喚可能な植物族の最高打点を持つモンスター。 現在では種族内での結束力の固さに定評のある植物族も、1期では《水陸の帝王》を最強モンスターとして担ぎ上げていた爬虫類族と同レベルの種族でした。 1期で2体しか存在しなかった通常召喚可能な上級植物族のうちの1体で、もう1体の《トレント》とは攻守が逆になっている以外全て同じステータス。 初期のゲームでは《コスモクイーン》を降臨させるための指定の生け贄であり、植物+女性モンスターの融合により弱いモンスター同士でも作り出すことができたため、特に真DMやDM4の序盤の主力として活躍した。 ちなみに1期の植物族最強モンスターは融合モンスターである《バラに棲む悪霊》です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 43 | ホワイト・ホール |

|

第1期に登場したパワーカードとなる魔法カードを専門にメタる罠カードの1枚。 このカードは《ブラック・ホール》のメタカードとなり、後に「ホール」通常罠に属することにもなる。 真DM2ではコスト調整札やデッキマスターKに押し付けるクズ札も兼ねるなら多少は役立つかもしれない。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | 44 | 天使の施し 禁止 |

|

自分メインフェイズに無条件で発動でき、3枚ドローした後手札から2枚捨てるという効果を発揮する、原作漫画にも登場した究極の手札交換カードの一種。 《マッド・リローダー》を見てから思うのは、やっぱ先に引けるってのが素晴らしいですね。 ヴレインズの3年間のうちに「電子の施し」というパロディカードが出るかもしれないと思っていたのも、もうただの思い出です。 ちなみに「堕天使の施し」はもうアニメに登場しているようですね。 |

|||

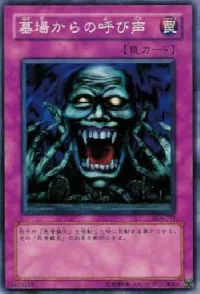

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 45 | 墓場からの呼び声 |

|

第1期に登場した特定の魔法カードをメタる罠カードの1枚で、このカードは《死者蘇生》を専門に無効にする。 ほとんどの場面で、同じ《死者蘇生》の専用メタ罠であり、後出しの利く《闇からの呼び声》の方が優れている。 こんなものでも2期のブースタークロニクルで再録されていることが驚き。 これが再録されたことで1期絶版の稀少な通常モンスターが1体増えたことくらいしか存在意義が見いだせない。 |

|||

Parallel Ultra ▶︎ デッキ |

2 | 46 | 二頭を持つキング・レックス |

|

竜崎を象徴するモンスターで、第1期の恐竜族及び《荒野》グループでは最高打点の下級モンスター。 2800という攻守の合計値も1期のレベル4モンスターのギリギリを攻めたものであり、確かに恐竜族の中では強かったです。 フレイバーテキストに「モンスター」ではなく「カード」と書かれているのが1期らしくていいですね。 《屍を貪る竜》とは全てのステータスが同じで、この2体を融合素材とする《ブラキオレイドス》も存在する。 違いはこのカードは《ブラキオレイドス》とは別にもう1体自身の名称を指定した融合モンスターである《メカ・ザウルス》が存在することと、レアリティに何とウルトラレアのものが存在することになるでしょう。 頭が2つあって翼もありとても恐竜とは言い難い風貌だが、レジェンドDP的なやつで竜崎枠があるならリメイクは確定的なモンスターである。 しかしだからといって点数が《屍を貪る竜》より高くなるということはなかったのであった。 曲がりなりにもキングの名を冠する恐竜がその辺のスカベンジャーと同じスペックというのはちょっといただけないですね。 |

|||

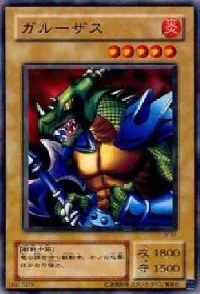

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 47 | ガルーザス |

|

原作の王国編で城之内が愛用していた獣戦士族の上級通常モンスターで、バンダイ版では青い体色をした竜人のモンスター。 海馬が使用する《ルード・カイザー》とは種族とレベルや使用する武器が一致し、ステータスもほとんど同じであり容姿も割と似ている。 当時の獣戦士族モンスターでは唯一の炎属性モンスターであり、現在でも通常モンスターの獣戦士族では炎属性はごく僅か。 キースの主力モンスターである《振り子刃の拷問機械》と《TM-1ランチャースパイダー》を葬る活躍が印象深い。 面構えもなかなか悪くなく、個人的にはリメイクする価値があると強く感じるモンスターです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 48 | 海竜神 |

|

第1期の海竜族を象徴する原作出身モンスターで、王国編における梶木漁太の切り札モンスター。 だがその性能は種族が違う以外、爬虫類族の《水陸の帝王》と全く同じで、こちらは《海の竜王》というより攻撃力の高いモンスターが第1期からいたため、完全に神としての立場がなくなっている。 1期の海竜族はたったの5種類しかいなかったのに、よりによって王に屠られる神とはまた…。 ただしあちらはレベル6でこちらはレベル5なので、《伝説の都 アトランティス》の影響下では生け贄なしで出せる点は勝っています。 初期のゲーム作品ではフィールドを《海》に変換する効果を持っており、特にDM4においてフィールド魔法を直接デッキに入れられない遊戯デッキが《舌魚》や《ベヒゴン》を主力に据えた海デッキの切り札として活躍しました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 49 | 屍を貪る竜 |

|

《二頭を持つキング・レックス》の原作での活躍やイラストの人気なども踏まえると、スペックは全く一緒なのだが扱い的にはキングレックスの2号機となる恐竜族。 えらくスリムなので見た目ではわからない人も少なくないと思いますが、実は《密林の黒竜王》の色違いモンスターです。 カードカタログでは《ドラゴン・ゾンビ》の生前の姿だとする誤植があり、海外名では勝手に《地を這うドラゴン》2号にされた実は結構不遇なカード。 1期ではキングレックス以外にも、《大食いグール》や《岩石の巨兵》らと共に《荒野》フィールドという全フィールド魔法中ダントツの最弱軍団の集まりである下級戦線を支えていた。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 50 | ドラゴン・ゾンビ |

|

第1期における下級アンデットとしては、《大食いグール》と並ぶ最高タイの攻撃力を持つモンスター。 このモンスターの特徴として、1期アンデットの最強モンスターである《金色の魔象》の名称指定の融合素材であることと、守備力が0であるために攻撃力が1600あるにも関わらずレベル3という当時のレベル設定基準ならではのスペックを持つ点が挙げられる。 私は単に名称指定の融合素材というだけでどんな貧弱な通常モンスターでも2点の評価としていますが、さすがにそれらとは区別したい存在だと考えていますので3点とさせていただきます。 種族や属性、通常モンスターであることだけでなく、レベル3・攻撃力1600・守備力0であることで受けられる効果も結構多いんですよね。 |

|||

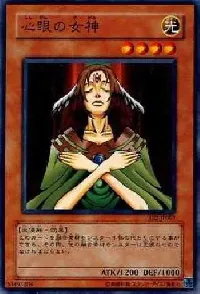

Rare ▶︎ デッキ |

3 | 51 | 心眼の女神 |

|

第1期に登場した融合素材代用モンスターの1体。 自身と同じ光属性には別な効果もついている《融合呪印生物-光》が存在するため、このモンスターを使う場合は天使族であることやレベルの違いを活かした運用が欠かせない。 少し分かりづらいがあの《黒き森のウィッチ》の色違いモンスターでもあり、アニメでは静香のデッキマスターとして自身の持つ融合サポート能力で勝利を引き寄せる活躍を見せている。 |

|||

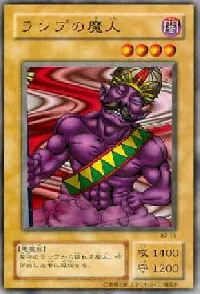

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 52 | ランプの魔人 |

|

第1期に登場した闇悪魔の下級通常モンスターで、《ソウル・ハンター》の名称指定の融合素材。 カード名の通り、このモンスターこそが紛れもなく『ランプの魔人』なのですが、同じ種族・属性・レベルを持つ同じく第1期の通常モンスターである《ランプの魔精・ラ・ジーン》じゃない方の『ランプの魔人』扱いされる不遇なモンスター。 レッサーラジーンというべき存在で、どちらも呼び出した主人の言うことを聞いてくれるのだが、心なしかこちらの方が三下感が漂っている。 当のラジーンの方はというと、自分は魔精であって魔人じゃないので一緒くたにしないで欲しいとのこと。 一応守備力はこちらの方が高く、名称指定の融合素材である点や攻撃力1500以下でかつ高めの攻撃力ということで、意外と差別化できる点は多い。 しかしそれにしたって、トカゲの化け物を駆る道化師のような悪魔の融合モンスターの融合素材にこのモンスターが指定されたのは謎としかいいようがない。 こんな時くらい爬虫類族のトカゲのモンスターを融合素材に使ってやって欲しかったですね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

2 | 53 | 沼地の魔獣王 |

|

第1期に登場した融合素材代用モンスターの1体。 自身と同じ水属性には他の1期の代用素材モンスターと違って「融合呪印生物」モンスターは存在しないが、別な効果を持っていてかつよりによって種族まで一致している《沼地の魔神王》というこのカードのリメイクモンスターが存在するため、あちらとの攻撃力やレベルの違いを活かせなければ優先する理由がない。 第1期ではレベル3並のステータス合計値ですが、何故かレベル4に設定されたことが結果的に良かったという形ですかね。 ゲーム作品では《ブラック・ホール》と同様の効果をとなる強力な能力を与えられているほか、水族の大半が属する水魔族が苦手とする雷魔族を打ち倒せる土魔族に属する水族という特有の役割を持っている。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

3 | 54 | 破壊神 ヴァサーゴ |

|

第1期に登場した融合素材代用モンスターの1体。 自身と同じ闇属性には別な効果もついている《融合呪印生物-闇》が存在するため、このモンスターを使う場合は悪魔族であることを活かした運用が欠かせない。 ゲーム作品では何となくフォルムが似ている同じ悪魔族であるためか、《チャクラ》を儀式魔法によって降臨させるための指定の生け贄となっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 55 | パロット・ドラゴン |

|

原作の王国編で、ペガサスが使用した風属性の上級ドラゴン族の通常モンスター。 海馬とのデュエルで《トゥーン・ワールド》を出す前の白々しい態度でデュエルをしている最中に場に出され、《ルード・カイザー》に攻撃を仕掛けるもあっさり迎撃された完全なるやられ役でしたが、《催眠術》ですやすや眠ったり、首を飛ばされてもコミカルな表情を見せたりと、割と好きな感じのモンスターでした。 真DM2では《トゥーン・アリゲーター》や《ダーク・ラビット》と共にトゥーン地形に適応する数少ないモンスターの1体でもある。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 56 | 牛鬼 |

|

第1期の生け贄1体で召喚できるモンスターとしては実は《デーモンの召喚》や《機械王》に次ぐ攻撃力を持つ上級モンスター。 しかし攻撃力2100グループと違ってブースター出身であるため入手が容易ではなく、機械王と同様に1期のデュエルシーンで実際に使われることは少なかったです。 アニメ5D’sにて進化体となる大牛鬼が登場するというミラクルが起きましたが、今後大牛鬼がOCG化したとしても、おそらくこのモンスターを直接名称指定することはなく、攻撃力2000以上とかレベル6以上の悪魔族モンスターとかそんな具合でお茶を濁されるでしょうね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | 57 | モンスター・アイ |

|

偵察用の使い魔という設定のモンスターのようですが、OCGにおいては《ゲール・ドグラ》や《デビル・フランケン》と共に何故か融合と関連付けられた効果が与えられたモンスター。 5000ライフで融合モンスターをEXから直接ひねり出すデビフラを松コース、3000ライフでEXデッキから融合モンスターを墓地に落っことすドグラを竹コースとするなら、1000ライフで使い終わった《融合》を再利用するこのカードが梅コースといったところです。 ただ普通の《融合》というものはご存知の通り、まともにやると1度行うだけで最低でも3枚のカードが場か手札から消費されるため、1ターンに複数回使用できるメリットはほとんどなく、まあこれが梅コースの現実ですよねという感じ。 実際の運用としては、ライフが続く限り1ターン中に墓地の特定の魔法カードを際限なくサルベージし続けられることに注目した無限コスト&ループ要員としてどうかという話になってくるでしょう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

4 | 58 | 機械王 |

|

第1期に登場した機械族の上級モンスターで、登場時点では素の攻撃力だけでも《デーモンの召喚》に次ぐ攻撃力を持つ上級モンスターであり、自身の効果で攻撃力2300スタートとなるこのカードは生け贄1体で出せるモンスターとしては、《ジャッジ・マン》を押さえて実質的に単独2位の攻撃力でした。 何気に守備力も2000で攻守合計値は4400となっており、これは第1期のレベル6モンスターでは上限いっぱいの数値となります。 このカード以外にも《パーフェクト機械王》などの「機械王」の名を冠するモンスターが何体か登場しており、今後テーマ化することに期待したい。 なお真DM2に登場した際にはOCGには存在しない特別なイラストが使用されており、その見た目も実に重厚感のあるプロポーションであるゲーム専用のものとなっている。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | 59 | デビル・フランケン 禁止 |

|

第1期に登場した、第1期のカードらしい大味にも程があるとんでもない効果を持つ下級モンスター。 《異星の最終戦士》や《ナチュル・エクストリオ》などの召喚制限のない強力な融合モンスターがエクストラから突然飛び出すことも、そのためのライフを一度に5000払わないといけないのもとんでもないが、何よりもとんでもないのが効果に名称ターン1どころかターン1もついていないということである。 第1期のカードであることはもちろん、8000のライフから5000を払うのでどの道デュエル中一度しか使えないだろうし別に構わないだろうという発想だったのかは定かではありませんが、そもそもデュエル中一度でも余裕で強い効果だから困るわけですが…。 《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》などの手札誘発の存在は確かに怖いですが、効果が通せるなら5000というライフコストは見た目ほど重くなく、着地するモンスターの質を考えれば十分それに見合ったものかと思います。 レベル2の機械族なので《ロード・ウォリアー》の効果でリクルートされてきて大暴れなんてこともありました。 また《リプロドクス》などの種族変更効果と《脳開発研究所》や《念動増幅装置》などを組み合わせてライフコストを踏み倒せる状態にすると、このモンスター1体から場が融合モンスターで百鬼夜行状態になります。 禁止カードの経験があるカードの中では、一切エラッタされることなく復帰できたのが奇跡としか言いようがないモンスターです。 2023年6月追記:せっかくノーエラッタで復活しても、再投獄されたんじゃあ仕方がない…。 次は《十二獣ドランシア》と同様に長い長いおつとめになることでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 60 | 天空竜 |

|

《オシリスの天空竜》じゃない方の『天空竜』で、なんなら「てんくうりゅう」ですらない。 均整の取れ過ぎたステータスには全く見どころがなく、そのせいでレベルも6と無駄に高い。 同じ1期の上級風ドラゴンには、レベル5でより高い攻撃力を持つ《パロット・ドラゴン》が存在していましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 61 | カイザー・ドラゴン |

|

第1期後期に登場した下級ドラゴン族同士を融合素材に融合召喚されるレベル7ドラゴン族融合モンスター。 ドラゴンでカイザーで攻守が逆で何よりも融合モンスターであるため分かりづらいが、その攻守の合計値は《ストーン・ドラゴン》や《スロットマシーンAM-7》と同じ4300。 つまり紛れもなく第1期基準におけるレベル7モンスターの最低攻守合計値を持つモンスターの1体ということになる。 合計値4200で生け贄1体で出せて自身の効果で攻撃力でも並ばれる《機械王》を見ればその事実は明らかです。 《暗黒騎士ガイア》くんに《真紅眼の黒竜》くん、いくら今は多少立場が違うからってキミらだって他人事じゃないぞ! 《簡易融合》や《簡素融合》に対応しなかったものの、融合モンスターであることである意味威厳を保つことができたと言うか、悪目立ちせずに済んだと言えるのかもしれませんね。 ゲームでもこれといった活躍は見られないが、真DMにおいて《双頭の雷龍》を量産するためにジョーノから真紅眼を入手するまでの繋ぎの融合素材としては比較的優秀な部類のモンスターでした。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 62 | 水の魔導師 |

|

《マリン・ビースト》の名称指定融合素材となる通常モンスターで、融合相手となる《ベヒゴン》とほとんど同じステータス。 レベル4、攻撃力1000以上1500以下と通常モンスターの融合素材としては及第点かなと言う感じの能力値となっています。 融合先が攻撃力2000未満でモンスター効果はなし、同じ条件のバニラが第1期から存在するなどの理由で、これ以上の点数をつけるのはやはり困難と言わざるを得ない。 後にラッシュデュエルでも登場し、登場当時は水族・水属性の下級モンスターとしては最高打点のモンスターの1体だった。 さらに魔法カードのイラストへの出演も果たしており、OCGでは叶わなかった夢をラッシュデュエルで掴んだモンスターでもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 63 | ウイング・イーグル |

|

第1期に登場した生け贄が1体必要な攻撃力2000未満の上級通常モンスターの1体。 1期ではこの程度のステータスでも、天使族・植物族・爬虫類族などでは、通常召喚可能な範囲では種族の最強モンスターでした。 鳥獣族はというと、属性も一致する《カラス天狗》や《巨大な怪鳥》の存在から、このモンスターの存在意義は皆無に等しい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 64 | 紅陽鳥 |

|

よく「紅葉鳥」と名前を間違えられる第1期に登場した効果なし融合モンスター。 レベル6で攻撃力2300は1期としては《デーモンの召喚》に次ぐ元々の攻撃力で、単騎の《機械王》と並ぶハイパワーだったのだが、例によって融合モンスター化。 《魔導サイエンティスト》とエラッタ前の《カタパルト・タートル》が健在だった頃は、《ブラキオレイドス》や《アクア・ドラゴン》を凌ぐ最高火力の出る弾として重宝されていた。 融合素材は1期の鳥獣族としては主力級の2体が使われているが、炎要素がどこから出てきたのかは不明。 DM4では《マブラス》と適当な鳥獣族か炎魔族との融合で作れる強力モンスターだったが、数が多く質も良い水魔族に弱いのが玉に瑕だった。 OCGでは《簡素融合》の登場により、その効果で融合召喚可能なモンスターで最高攻撃力という座に再び返り咲くこととなった。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 65 | ソウル・ハンター |

|

ゲームのテキストで「トカゲの化け物」とされるモンスターを駆る道化師のような悪魔族モンスター。 生け贄1体で攻撃力2200の1期としては貴重な上級モンスターになるはずだったのだが、あえなく融合モンスター化させられてしまいした。 一応素材と自身の種族・属性が一貫してはいるのだがそれにしたって融合素材と自身の姿形に脈絡がなさ過ぎる内容である。 ゲームではピエロ系モンスターと爬虫類族の融合という特殊なパターンで作ることができるが、こちらの方がまだそれっぽいですね。 《簡素融合》でEXデッキから軽々と出せるようになったため、現状同じレベル帯に悪魔族がいないことから1点加点と致します。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 66 | ニードル・ボール |

|

下級リバース効果モンスターでかつコストとしてライフを払う系という第1期のぶっ飛び系効果を持つモンスターの条件を両方満たしているのだが、このカードの効果は2000LPを払って相手に1000バーンというとても虚しいものとなっている。 数値的なインパクトでも《地雷蜘蛛》や《雷仙人》などに遠く及ばない、ただ使えないだけのカードという残念なモンスターです。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

1 | 67 | 竜殺者 |

|

召喚及び反転召喚誘発の効果でドラゴン族モンスター1体を破壊する能力を発揮する上級モンスターで、悪魔族だけどちょっとだけ竜っぽい見た目が特徴。 VBの解説に下級モンスターだったら使えたのにとかいう、第1期のこの攻守のモンスターに対してそんな無茶なとしか言いようがないことが書かれていたモンスターです。 名前通りちゃんとドラゴン族を抹殺するのは偉いと思いますし、《カードを狩る死神》のように謎にリバース効果モンスターなわけでもないのは救いでしたが…。 |

|||

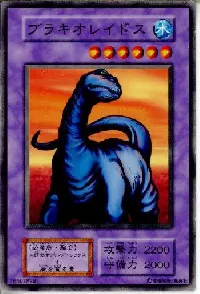

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 68 | ブラキオレイドス |

|

第1期のカード群における恐竜族及び《荒野》フィールドの最強モンスター。 森では出現しないし、はないきとかアルテマとかディスアスターとかは使ってきません。 この時期は攻撃力2000以上のレベル5以上のモンスターは融合モンスターにされてしまうケースが非常に多く、レベル6以下で攻撃力2200以上ともなると《デーモンの召喚》、《機械王》、《ジャッジ・マン》くらいしか生け贄1体で召喚させてもらえませんでした。 それら以外の《紅陽鳥》、《アクア・ドラゴン》、《ソウル・ハンター》などは皆調整の犠牲となり、このモンスターも残念ながらそれに漏れなかった感じです。 このカードは素材が2体ともバニラ恐竜で、どちらも当時の恐竜及び荒野対応の下級モンスターで最高の1600打点、つまり自然とデッキに入れられる主力級モンスターではありましたが、それでも融合して出すようなモンスターでなかったことだけは確かです。 しかし時は進み、2021年(11期2年目)に《簡素融合》が登場したことで、《簡易融合》のようにカード1枚から融合召喚することが可能になったため、《エヴォルカイザー・ソルデ》のX素材にするなど多少の使い道は見出だせるようになったのは大きいかと思いますので、それに伴い1点加点といたします。 |

|||

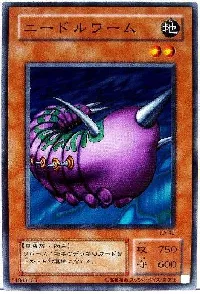

Rare ▶︎ デッキ |

7 | 69 | ニードルワーム |

|

《メタモルポット》や《デビル・フランケン》や《雷仙人》といった第1期に登場したあまりに大味な効果を持つモンスターの1体で、このモンスターはリバース効果によって相手のデッキトップから5枚ものカードを墓地に送ります。 当初は不確定ながら相手のデッキの強力な魔法罠カードを未然に墓地送りにするためのカードとして普通のビートダウンデッキで使われていたこともありましたが、現在では半端なデッキデスはかえってこちらの首を絞める場合もあることは言うまでもなく、そもそも手札や場のアドバンテージに繋がらないリバース効果という性質がビートダウンデッキに全く合っていません。 やはりメタポ同様の名称ターン1のないデッキデスということを活かして、何度も寝かしたり起こしたりして使うライブラリアウトに特化したデッキでこそ真価を発揮すると言えますし、そういった運用法なら未だに独自の強みがあるというモンスターだと思います。 どちらも元は《太古の壺》と《ラーバモス》の単なる色違いなのに、割り振られた効果でその後の処遇がこうも変わってしまうのですね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

3 | 70 | ドッペルゲンガー |

|

英語名で緑のカッパ呼ばわりされている第1期のリバース効果モンスターの勇。 全然戦士族に見えない容姿、全く《ドッペルゲンガー》と関係ない効果、1期テキストにおける「ドッペルベンガー」という大誤植など、色々とツッコまれがちなモンスターですが、その効果は1度に2枚を破壊する数的アドバンテージの獲得に優れたものとなっています。 セットされた魔法罠にしか対応しない点と、相手の場のセット魔法罠が1枚以下の場合、自分のカードも含めて必ず2枚を選択しなければならない点が厄介ですが、自分のターンにリバースすればバックを2枚剥がしつつ特殊召喚のための素材に、相手の攻撃によってダメステにリバースすればほとんどのフリチェ魔法罠を使わせずに除去することができるのは中々で、帚大嵐ハリケーンが全て禁止カードに指定されていた時期には注目されたこともありました。 現在ではリバース効果の遅さ、メインフェイズ1に魔法罠をセットすることがほぼない、上記のような難点などがあり、バック剥がしのみを目的に採用されることはまずないでしょう。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | 71 | メタモルポット |

|

名称ターン1も何もない、お互いに手札全捨て5ドローを行なう効果はまさにワンダーランド。 リバース故の遅さとセットできるカードを全部伏せてメタポフラグとか言って駆け引きを仕掛けるなんてのも、今となってはそんなの待ってられるかというファンタジーの世界のお話になりつつある。 つまるところ表側表示で無理くり場に引っ張り出したこのカードを、カード効果によって起こしたり寝かせたりしてその場で効果を何度も使いまくるという運用がされているということです。 このカードを核に据えて1ターンで相手をドロー負けにするデッキを組むことすら可能である。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | 72 | ペンギン・ソルジャー |

|

在りし日の大型キラーで遊戯王OCGでペンギンと言えばこのモンスター。 現在ではリバース効果というだけで敬遠されがちだが、1枚で2枚を戻せる、自身を含む自分のモンスターもバウンスできる汎用性の高さに疑いの余地はない。 場に表側表示で残留してしまうとバニラ同然になってしまうが、湿地対応、餅の素材になれるといった場における利用価値もそれなりにはある。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 73 | 水陸両用バグロス |

|

ゲームのテキストによると陸戦型のバグロスを水中でも使用できるように改造したものとされていましたが、だとすると今はダメだが海でも使えた頃の《陸戦型 バグロス》とは一体…? 水中でも使えるようになっただけで性能は大して向上しておらず、機械族を融合素材に用いるが自身は機械族ではない数少ない融合モンスターで、3期と11期にはメインデッキのモンスターとしてまさかのリメイクを果たしている。 《簡易融合》で出そうとすると競合相手にぶち当たるので、出すなら《簡素融合》でになるでしょう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

3 | 74 | イリュージョン・シープ |

|

第1期に登場した融合素材代用モンスターの1体。 自身と同じ地属性には別な効果もついている《融《融合呪印生物-地》》が存在するため、このモンスターを使う場合は獣族であることを活かした運用が欠かせない。 《スリーピィ》の色違いでもあり、闇属性ではない代わりに一部のゲーム作品では《スリーピィ》に悪魔族モンスターや第1守護星が月のモンスターを融合させて作ることができる特殊な融合パターンが設定されている。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | 75 | 王宮のお触れ |

|

勅命に号令に弾圧と、有用なカードの多くは第2期までに登場済みという永続メタ罠の一種である「王宮」シリーズですが、このカードはそれらよりも前の第1期出身のカードとなります。 守備範囲は罠カードで、このカードが場にあると場の他の全ての罠カードの効果は効果処理時に無効となり、相手のやかましい除去罠や永続メタ罠はもちろん、一度発動・適用させればスペルスピードで勝るカウンター罠でさえもその力を失うことになります。 墓地発動の効果こそ無効にできませんが、場で発動した罠カードの効果ならたとえ効果処理時に手札や墓地に移動していてもその効果は無効となります、これは勅命も同じです。 ルールが整備される前の1期時点ではこのカードの発動にチェーンして発動した宣告や七つ道具の効果すら無効になっていたんだとか…恐ろしい話ですよ全く。 完全フリチェで開ける上に発動・維持コストもないという罠デッキの天敵となる永続メタ罠である一方で、罠デッキというものは基本的に相手のバックを割りに行くだけのカードをあまりメインから入れたくないので、メインのモンスターが自然と持っていた効果でこういった永続メタに対処できないタイプの罠デッキはとても頭を悩ませることになります。 ありがとうメリュシーク&シルキタス、オルターが1枚程度の永続メタでゲームにならないレベルのがんじがらめにされないのは全てキミらのおかげだ。 またショッカーと違って効果を無効にするだけで罠カードを発動すること自体は可能なので、効果が無効になるのは承知の上で罠カードを発動し、フェイカーの自己SSのトリガーだけを引きに行くことは可能です。 そうやって呼び出したシルキタスの効果を使えば、たとえ再発動されてもチェーンして上から叩くことで不発にすることもできますからね。 いやあ、やっぱり罠デッキの真の宿敵はスペルスピードの関係で上から叩かれにくく、逆にカウンター罠も上から叩ける、そして手札から発動できる上に後続の罠カードの発動自体もさせないリブートで間違いないですね。 あれは制限カードなので当然といえば当然ですし、こちらはこちらであちらにはない強みもたくさんありますが、あんちくしょうに比べたらお触れなんて可愛いもんです。 |

|||

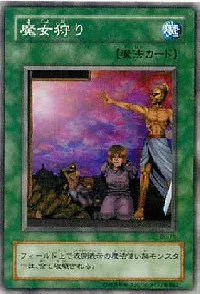

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 76 | 魔女狩り |

|

第1期に登場した特定の種族を全体除去する通常魔法の魔法使い族版。 扱っている題材が題材なだけでなくイラストが完全にアウトということで、海外版ではコミカルなイラストにまるまる差し替えられてしまっている。 DM4ではまともな除去魔法が使えない遊戯デッキが、マリクや闇バクラの使用する強化された《レオ・ウィザード》、《カオス・ウィザード》、《陰陽師 タオ》などを始末できるカードとして重宝されていました。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

2 | 77 | 悪魔払い |

|

聖書とロザリオを手にした宣教師かエクソシストのような人物が描かれたイラストが特徴の、第1期に登場した特定の種族を全体除去する通常魔法の悪魔族版。 悪魔族は第1期においても下級・上級・最上級それぞれにそれなりのステータスを持つモンスターが存在していたため、類似カードと比較してもその有用性は高かった方と言えるかと思います。 カード名が「悪魔祓い」ではなく《悪魔払い》となっていますが、どちらも間違いではなく、むしろこちらの表記の方が一般的なようですね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

5 | 78 | 魔力の棘 |

|

第1期に登場した、この時期のカードとしては非常に珍しい永続系のバーン効果を持つ罠カード。 コストや効果問わず、相手の手札が捨てられた時にその枚数の500倍の効果ダメージが相手に入るという仕組み。 例によって「捨てる」以外の手札から墓地に送るとかリリースとかは全て弾かれてしまいますが、ターン1はなく、一度の処理につき500ダメージなんてケチな仕様ではなく、ちゃんと枚数分のダメージになるのは偉いと思います。 最近は《地割れ》とか《ポジションチェンジ》とか、昔の魔法罠カードを名指しした効果を持つモンスターなんかも出てきてるので、手札交換系のハンデス効果持ちでかつこのカードをデッキから場にセットできるみたいなモンスターが出てきてもおかしくないかもしれません。 《聖なるバリア -ミラーフォース-》とか《王宮のお触れ》とかに比べれば断然影が薄いですが、初期の罠カードの中では実用性も印象の強さもまあまあな存在だと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 79 | 革命 |

|

自分の先攻1ターン目で発動できれば1000ダメージとなり、同じく無制約・ノーデメリット発動できる《昼夜の大火事》を上回るバーン魔法。 しかしそれ以外の場面では《昼夜の大火事》のダメージを下回る場面も多く、相手エンドフェイズには手札枚数の調整がかかるため、自分のターンでしか発動できないこの効果では基本的には最大でも1200ダメージにしかならない。 相手に無理矢理デッキを引かせることでダメージ量をそれ以上に増やすこともできますが、ダメージ倍率が低いため相手のライフがMAXでデッキが40枚の場合、相手のデッキが全部手札になっていないとこのカード1枚では焼き切れない。 カードプールが乏しかった初期のバーンデッキでなら選択肢として比較的有力な時期もあったかもしれませんが、現在ではこの不安定さで通常魔法というのは厳しいものがあるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | 80 | 融合賢者 |

|

第1期に登場した《融合》を専門にサーチする魔法カード。 効果自体は強いのですが、融合のサーチ手段としては代替カードがあまりに多く、それらのほとんどが融合をサーチすること以外の使い途もあるカードということで、相対的にこのカードの評価はあまり高くできないといった感じです。 このカードを使うなら、「融合」ネームを持つカードである、魔法カードの体をしている、名称ターン1がないなどの性質を活かしていきたい。 |

|||

-

![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ファナナス 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ファナナス 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 サンパイ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 サンパイ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…

- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性