交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > Booster R3 コンプリートカード評価(みめっとさん)

Booster R3 コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 01 | 剣竜 |

|

原作で竜崎が使用した上級恐竜族モンスターで、バンダイ版でのカラーリングは緑。 というか第1期の恐竜族の大半は原作で竜崎が使用したモンスターであり、種類数も少ない。 このモンスターの性能はほぼ《振り子刃の拷問機械》といったところである。 原作で他の恐竜族同様に《荒野》フィールドから力を得ていたが、何故かこのカードだけ端数の出る元々の守備力が設定された。 第1期の下級恐竜の最高打点は1600なので一応の面目は保っているが、下級で1800以上打点または守備力2000というモンスターは第1期から普通にいますからね…。 全身にカタナのトゲということで、初期のGB作品では攻撃力1750未満の恐竜族と戦士族の融合で作れたりもしました。 |

|||

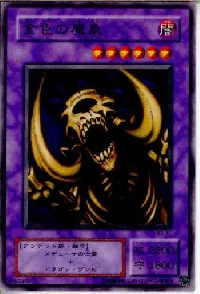

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | 02 | デーモンの召喚 |

|

第1期に登場した上級モンスターの中で、他を寄せ付けない圧倒的に高い攻撃力を持つ悪魔族の通常モンスター。 無駄な守備力を削ぎ落とすことで、攻撃力が2500もありながら当時基準のレベル設定でも生け贄1体で出せるレベル6のモンスターが実現しました。 原作で遊戯が使用したモンスターというのもありますが、強いやつはさらに強くとでもいいますか、名称指定の融合素材であったり、自身を名指ししたサポートカードが存在したり、派生モンスターも多数登場していたりと大変優遇策されています。 これだけ強かったにも関わらず、皆が世話になったEXにノーマル再録されているため多くのデュエリストたちが手軽にゲットできたのも人気の理由で、2期に登場したブースターR3の再録ウル枠にも選出されている。 |

|||

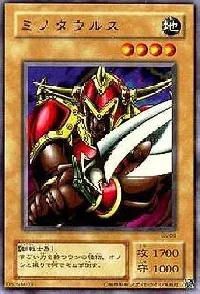

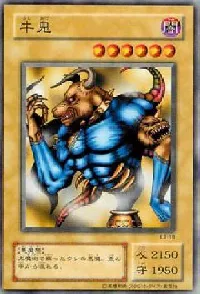

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 03 | ミノタウルス |

|

第1期における《草原》フィールド最高打点の下級モンスターで、同打点の《アックス・レイダー》と共に戦士・獣戦士族の下級戦線を牽引したモンスター。 《ミノケンタウロス》の名称指定の融合素材でもあり、その姿はメインがミノタウルスのサブが《ケンタウロス》という感じ。 原作で記念すべき初回のデュエルで登場したモンスターであり、その時はその種族では最強のモンスターであることが語られていたが、王国編のデュエルでは「ミノタウルスごときさっさと倒して欲しいものだ」というようなことを言われている辺り、やはりカードプールの増加による立場の変化は不可避なのだなと感じさせられる。 しかし後にリメイクされ激昂した様子になったり、ストラクにスーで収録されたりと、やはり海馬が使用した下級モンスターの中では存在感がある方と言えるだろう。 |

|||

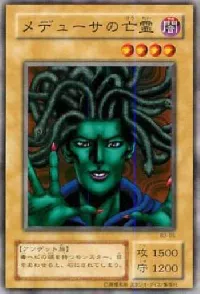

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 04 | 二頭を持つキング・レックス |

|

竜崎を象徴するモンスターで、第1期の恐竜族及び《荒野》グループでは最高打点の下級モンスター。 2800という攻守の合計値も1期のレベル4モンスターのギリギリを攻めたものであり、確かに恐竜族の中では強かったです。 フレイバーテキストに「モンスター」ではなく「カード」と書かれているのが1期らしくていいですね。 《屍を貪る竜》とは全てのステータスが同じで、この2体を融合素材とする《ブラキオレイドス》も存在する。 違いはこのカードは《ブラキオレイドス》とは別にもう1体自身の名称を指定した融合モンスターである《メカ・ザウルス》が存在することと、レアリティに何とウルトラレアのものが存在することになるでしょう。 頭が2つあって翼もありとても恐竜とは言い難い風貌だが、レジェンドDP的なやつで竜崎枠があるならリメイクは確定的なモンスターである。 しかしだからといって点数が《屍を貪る竜》より高くなるということはなかったのであった。 曲がりなりにもキングの名を冠する恐竜がその辺のスカベンジャーと同じスペックというのはちょっといただけないですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 05 | メデューサの亡霊 |

|

《ヂェミナイ・エルフ》や《メカ・ハンター》をはじめとする高打点の下級モンスターがたくさん収録されたブースター4たったが、一転してバニラに関してはウソみたいにろくでもないモンスターばかりが収録されたブースター5に収録されたモンスターの1体。 このカードはその中ではまともな能力値の下級モンスターといえる、1期のアンデット族では主力級のモンスターです。 デュエルには使用されなかったものの原作でもカードとして登場したこのモンスターは、同じ種族・属性・レベルの《大食いグール》に打点こそわずかに劣りますが、このカードは2体の融合モンスターから名称指定されるモンスターとなります。 このカード以外では《海原の女戦士》や《二頭を持つキング・レックス》などが、複数の融合モンスターが融合素材として指定されていました。 |

|||

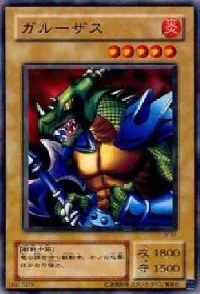

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 06 | ガルーザス |

|

原作の王国編で城之内が愛用していた獣戦士族の上級通常モンスターで、バンダイ版では青い体色をした竜人のモンスター。 海馬が使用する《ルード・カイザー》とは種族とレベルや使用する武器が一致し、ステータスもほとんど同じであり容姿も割と似ている。 当時の獣戦士族モンスターでは唯一の炎属性モンスターであり、現在でも通常モンスターの獣戦士族では炎属性はごく僅か。 キースの主力モンスターである《振り子刃の拷問機械》と《TM-1ランチャースパイダー》を葬る活躍が印象深い。 面構えもなかなか悪くなく、個人的にはリメイクする価値があると強く感じるモンスターです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 07 | 海竜神 |

|

第1期の海竜族を象徴する原作出身モンスターで、王国編における梶木漁太の切り札モンスター。 だがその性能は種族が違う以外、爬虫類族の《水陸の帝王》と全く同じで、こちらは《海の竜王》というより攻撃力の高いモンスターが第1期からいたため、完全に神としての立場がなくなっている。 1期の海竜族はたったの5種類しかいなかったのに、よりによって王に屠られる神とはまた…。 ただしあちらはレベル6でこちらはレベル5なので、《伝説の都 アトランティス》の影響下では生け贄なしで出せる点は勝っています。 初期のゲーム作品ではフィールドを《海》に変換する効果を持っており、特にDM4においてフィールド魔法を直接デッキに入れられない遊戯デッキが《舌魚》や《ベヒゴン》を主力に据えた海デッキの切り札として活躍しました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 08 | 屍を貪る竜 |

|

《二頭を持つキング・レックス》の原作での活躍やイラストの人気なども踏まえると、スペックは全く一緒なのだが扱い的にはキングレックスの2号機となる恐竜族。 えらくスリムなので見た目ではわからない人も少なくないと思いますが、実は《密林の黒竜王》の色違いモンスターです。 カードカタログでは《ドラゴン・ゾンビ》の生前の姿だとする誤植があり、海外名では勝手に《地を這うドラゴン》2号にされた実は結構不遇なカード。 1期ではキングレックス以外にも、《大食いグール》や《岩石の巨兵》らと共に《荒野》フィールドという全フィールド魔法中ダントツの最弱軍団の集まりである下級戦線を支えていた。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 09 | ドラゴン・ゾンビ |

|

第1期における下級アンデットとしては、《大食いグール》と並ぶ最高タイの攻撃力を持つモンスター。 このモンスターの特徴として、1期アンデットの最強モンスターである《金色の魔象》の名称指定の融合素材であることと、守備力が0であるために攻撃力が1600あるにも関わらずレベル3という当時のレベル設定基準ならではのスペックを持つ点が挙げられる。 私は単に名称指定の融合素材というだけでどんな貧弱な通常モンスターでも2点の評価としていますが、さすがにそれらとは区別したい存在だと考えていますので3点とさせていただきます。 種族や属性、通常モンスターであることだけでなく、レベル3・攻撃力1600・守備力0であることで受けられる効果も結構多いんですよね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

7 | 10 | 闇の仮面 |

|

第1期に登場した、リバース効果で自分の墓地にあるどんな罠カードでも回収できる下級悪魔族モンスター。 回収するのが罠カードということで、自分のターンで効果を発動しても回収したカードは基本的にはそのターンは使用できないことから《聖なる魔術師》のように禁止カードの経験こそないが、この効果も一介の下級モンスターの所業としてはなかなかのもの。 効果が強く何発でも打てる《神の宣告》や、自身がその媒体となることもできるエラッタ前の《死のデッキ破壊ウイルス》、ハマった瞬間クソゲー不可避の《刻の封印》などの回収役として人気を博した。 ゲーム作品ではDM2で登場し、未だにOCG化されていないで御馴染みの儀式モンスター「闇と光の仮面」の指定の生け贄となっていますが、その姿は闇と光の仮面の闇部分とは似ても似つかないデザイン。 |

|||

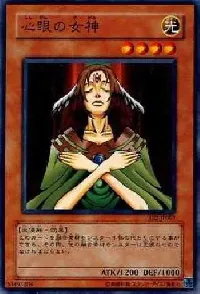

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 11 | 心眼の女神 |

|

第1期に登場した融合素材代用モンスターの1体。 自身と同じ光属性には別な効果もついている《融合呪印生物-光》が存在するため、このモンスターを使う場合は天使族であることやレベルの違いを活かした運用が欠かせない。 少し分かりづらいがあの《黒き森のウィッチ》の色違いモンスターでもあり、アニメでは静香のデッキマスターとして自身の持つ融合サポート能力で勝利を引き寄せる活躍を見せている。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

4 | 12 | 白い泥棒 |

|

第1期に登場した、戦闘ダメージ誘発で相手の手札1枚をハンデスする能力を持つ下級魔法使い族。 怪盗キッドみたいなイケメンな若者かと思ったら、髭が似合うダンディなオジさん怪盗でした。 泥棒・盗賊・怪盗系のカード=ハンデス効果というイメージの象徴とも言えるモンスターで、オネストや《月鏡の盾》を用いてこのモンスターを主軸に戦うメタビート的なデッキは、歴戦のデュエリストたちからは「外道ビート」の名で親しまれているそうな。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

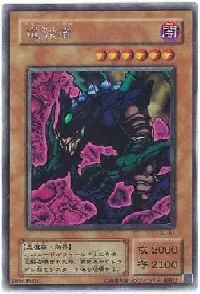

2 | 13 | ランプの魔人 |

|

第1期に登場した闇悪魔の下級通常モンスターで、《ソウル・ハンター》の名称指定の融合素材。 カード名の通り、このモンスターこそが紛れもなく『ランプの魔人』なのですが、同じ種族・属性・レベルを持つ同じく第1期の通常モンスターである《ランプの魔精・ラ・ジーン》じゃない方の『ランプの魔人』扱いされる不遇なモンスター。 レッサーラジーンというべき存在で、どちらも呼び出した主人の言うことを聞いてくれるのだが、心なしかこちらの方が三下感が漂っている。 当のラジーンの方はというと、自分は魔精であって魔人じゃないので一緒くたにしないで欲しいとのこと。 一応守備力はこちらの方が高く、名称指定の融合素材である点や攻撃力1500以下でかつ高めの攻撃力ということで、意外と差別化できる点は多い。 しかしそれにしたって、トカゲの化け物を駆る道化師のような悪魔の融合モンスターの融合素材にこのモンスターが指定されたのは謎としかいいようがない。 こんな時くらい爬虫類族のトカゲのモンスターを融合素材に使ってやって欲しかったですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 14 | 謎の傀儡師 |

|

第1期に登場した、お互いの召喚・反転召喚に反応して回数制限なくライフを500回復する効果を持つモンスター。 効果にあまり傀儡師的な要素はなく、種族も魔法使い族ではなく戦士族という意味でも謎な傀儡師。 この効果で回復するとの同量のライフを払って召喚権を追加する《血の代償》とセットで認識されている場合が多く、さらに別な効果で召喚すべきモンスターを手札に戻すことで無限ループが組めることで古参デュエリストたちにとっては有名なモンスターです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 15 | トラップ・マスター |

|

リバース効果によって場の罠カード1枚を除去する戦士族モンスター。 ゲームでは《硫酸のたまった落とし穴》を設置する効果を持つ罠を仕掛ける達人で、OCGでは罠を解除する達人という異なる解釈のもとに生まれたモンスターのようですね。 イラストを見るに仕掛ける側にしか見えませんが、まあそんなことを言い出したらそもそも戦士族にも見えませんのでご愛嬌と致しましょう。 魔法扱いでセットされたモンスターを誤爆しないのは良いのかもしれませんが、それをリバース効果でやるとか言われましてもねえ…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 16 | 沼地の魔獣王 |

|

第1期に登場した融合素材代用モンスターの1体。 自身と同じ水属性には他の1期の代用素材モンスターと違って「融合呪印生物」モンスターは存在しないが、別な効果を持っていてかつよりによって種族まで一致している《沼地の魔神王》というこのカードのリメイクモンスターが存在するため、あちらとの攻撃力やレベルの違いを活かせなければ優先する理由がない。 第1期ではレベル3並のステータス合計値ですが、何故かレベル4に設定されたことが結果的に良かったという形ですかね。 ゲーム作品では《ブラック・ホール》と同様の効果をとなる強力な能力を与えられているほか、水族の大半が属する水魔族が苦手とする雷魔族を打ち倒せる土魔族に属する水族という特有の役割を持っている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 17 | 破壊神 ヴァサーゴ |

|

第1期に登場した融合素材代用モンスターの1体。 自身と同じ闇属性には別な効果もついている《融合呪印生物-闇》が存在するため、このモンスターを使う場合は悪魔族であることを活かした運用が欠かせない。 ゲーム作品では何となくフォルムが似ている同じ悪魔族であるためか、《チャクラ》を儀式魔法によって降臨させるための指定の生け贄となっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 18 | パロット・ドラゴン |

|

原作の王国編で、ペガサスが使用した風属性の上級ドラゴン族の通常モンスター。 海馬とのデュエルで《トゥーン・ワールド》を出す前の白々しい態度でデュエルをしている最中に場に出され、《ルード・カイザー》に攻撃を仕掛けるもあっさり迎撃された完全なるやられ役でしたが、《催眠術》ですやすや眠ったり、首を飛ばされてもコミカルな表情を見せたりと、割と好きな感じのモンスターでした。 真DM2では《トゥーン・アリゲーター》や《ダーク・ラビット》と共にトゥーン地形に適応する数少ないモンスターの1体でもある。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 19 | 牛鬼 |

|

第1期の生け贄1体で召喚できるモンスターとしては実は《デーモンの召喚》や《機械王》に次ぐ攻撃力を持つ上級モンスター。 しかし攻撃力2100グループと違ってブースター出身であるため入手が容易ではなく、機械王と同様に1期のデュエルシーンで実際に使われることは少なかったです。 アニメ5D’sにて進化体となる大牛鬼が登場するというミラクルが起きましたが、今後大牛鬼がOCG化したとしても、おそらくこのモンスターを直接名称指定することはなく、攻撃力2000以上とかレベル6以上の悪魔族モンスターとかそんな具合でお茶を濁されるでしょうね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | 20 | モンスター・アイ |

|

偵察用の使い魔という設定のモンスターのようですが、OCGにおいては《ゲール・ドグラ》や《デビル・フランケン》と共に何故か融合と関連付けられた効果が与えられたモンスター。 5000ライフで融合モンスターをEXから直接ひねり出すデビフラを松コース、3000ライフでEXデッキから融合モンスターを墓地に落っことすドグラを竹コースとするなら、1000ライフで使い終わった《融合》を再利用するこのカードが梅コースといったところです。 ただ普通の《融合》というものはご存知の通り、まともにやると1度行うだけで最低でも3枚のカードが場か手札から消費されるため、1ターンに複数回使用できるメリットはほとんどなく、まあこれが梅コースの現実ですよねという感じ。 実際の運用としては、ライフが続く限り1ターン中に墓地の特定の魔法カードを際限なくサルベージし続けられることに注目した無限コスト&ループ要員としてどうかという話になってくるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | 21 | 機械王 |

|

第1期に登場した機械族の上級モンスターで、登場時点では素の攻撃力だけでも《デーモンの召喚》に次ぐ攻撃力を持つ上級モンスターであり、自身の効果で攻撃力2300スタートとなるこのカードは生け贄1体で出せるモンスターとしては、《ジャッジ・マン》を押さえて実質的に単独2位の攻撃力でした。 何気に守備力も2000で攻守合計値は4400となっており、これは第1期のレベル6モンスターでは上限いっぱいの数値となります。 このカード以外にも《パーフェクト機械王》などの「機械王」の名を冠するモンスターが何体か登場しており、今後テーマ化することに期待したい。 なお真DM2に登場した際にはOCGには存在しない特別なイラストが使用されており、その見た目も実に重厚感のあるプロポーションであるゲーム専用のものとなっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | 22 | デビル・フランケン 禁止 |

|

第1期に登場した、第1期のカードらしい大味にも程があるとんでもない効果を持つ下級モンスター。 《異星の最終戦士》や《ナチュル・エクストリオ》などの召喚制限のない強力な融合モンスターがエクストラから突然飛び出すことも、そのためのライフを一度に5000払わないといけないのもとんでもないが、何よりもとんでもないのが効果に名称ターン1どころかターン1もついていないということである。 第1期のカードであることはもちろん、8000のライフから5000を払うのでどの道デュエル中一度しか使えないだろうし別に構わないだろうという発想だったのかは定かではありませんが、そもそもデュエル中一度でも余裕で強い効果だから困るわけですが…。 《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》などの手札誘発の存在は確かに怖いですが、効果が通せるなら5000というライフコストは見た目ほど重くなく、着地するモンスターの質を考えれば十分それに見合ったものかと思います。 レベル2の機械族なので《ロード・ウォリアー》の効果でリクルートされてきて大暴れなんてこともありました。 また《リプロドクス》などの種族変更効果と《脳開発研究所》や《念動増幅装置》などを組み合わせてライフコストを踏み倒せる状態にすると、このモンスター1体から場が融合モンスターで百鬼夜行状態になります。 禁止カードの経験があるカードの中では、一切エラッタされることなく復帰できたのが奇跡としか言いようがないモンスターです。 2023年6月追記:せっかくノーエラッタで復活しても、再投獄されたんじゃあ仕方がない…。 次は《十二獣ドランシア》と同様に長い長いおつとめになることでしょう。 |

|||

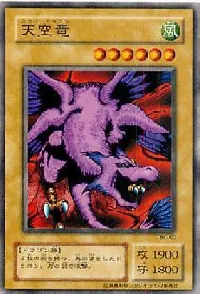

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 23 | 天空竜 |

|

《オシリスの天空竜》じゃない方の『天空竜』で、なんなら「てんくうりゅう」ですらない。 均整の取れ過ぎたステータスには全く見どころがなく、そのせいでレベルも6と無駄に高い。 同じ1期の上級風ドラゴンには、レベル5でより高い攻撃力を持つ《パロット・ドラゴン》が存在していましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 24 | カイザー・ドラゴン |

|

第1期後期に登場した下級ドラゴン族同士を融合素材に融合召喚されるレベル7ドラゴン族融合モンスター。 ドラゴンでカイザーで攻守が逆で何よりも融合モンスターであるため分かりづらいが、その攻守の合計値は《ストーン・ドラゴン》や《スロットマシーンAM-7》と同じ4300。 つまり紛れもなく第1期基準におけるレベル7モンスターの最低攻守合計値を持つモンスターの1体ということになる。 合計値4200で生け贄1体で出せて自身の効果で攻撃力でも並ばれる《機械王》を見ればその事実は明らかです。 《暗黒騎士ガイア》くんに《真紅眼の黒竜》くん、いくら今は多少立場が違うからってキミらだって他人事じゃないぞ! 《簡易融合》や《簡素融合》に対応しなかったものの、融合モンスターであることである意味威厳を保つことができたと言うか、悪目立ちせずに済んだと言えるのかもしれませんね。 ゲームでもこれといった活躍は見られないが、真DMにおいて《双頭の雷龍》を量産するためにジョーノから真紅眼を入手するまでの繋ぎの融合素材としては比較的優秀な部類のモンスターでした。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 25 | 水の魔導師 |

|

《マリン・ビースト》の名称指定融合素材となる通常モンスターで、融合相手となる《ベヒゴン》とほとんど同じステータス。 レベル4、攻撃力1000以上1500以下と通常モンスターの融合素材としては及第点かなと言う感じの能力値となっています。 融合先が攻撃力2000未満でモンスター効果はなし、同じ条件のバニラが第1期から存在するなどの理由で、これ以上の点数をつけるのはやはり困難と言わざるを得ない。 後にラッシュデュエルでも登場し、登場当時は水族・水属性の下級モンスターとしては最高打点のモンスターの1体だった。 さらに魔法カードのイラストへの出演も果たしており、OCGでは叶わなかった夢をラッシュデュエルで掴んだモンスターでもあります。 |

|||

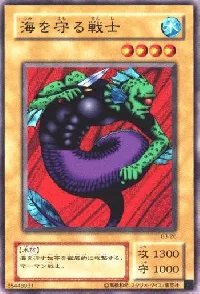

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 26 | 海を守る戦士 |

|

第1期に登場した《水陸両用バグロス》の名称指定の融合素材となるモンスター。 《水陸両用バグロス》が海を守るために開発されたとは思えないが、何にせよ融合素材なので仕方がない。 別にふざけているわけじゃないのにフレイバーに「奴等」などと書かれているのが実に第1期らしい。 |

|||

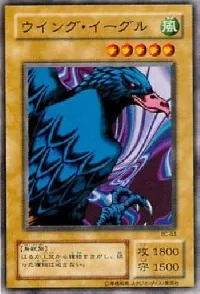

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 27 | ウイング・イーグル |

|

第1期に登場した生け贄が1体必要な攻撃力2000未満の上級通常モンスターの1体。 1期ではこの程度のステータスでも、天使族・植物族・爬虫類族などでは、通常召喚可能な範囲では種族の最強モンスターでした。 鳥獣族はというと、属性も一致する《カラス天狗》や《巨大な怪鳥》の存在から、このモンスターの存在意義は皆無に等しい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

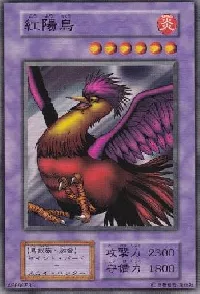

2 | 28 | 紅陽鳥 |

|

よく「紅葉鳥」と名前を間違えられる第1期に登場した効果なし融合モンスター。 レベル6で攻撃力2300は1期としては《デーモンの召喚》に次ぐ元々の攻撃力で、単騎の《機械王》と並ぶハイパワーだったのだが、例によって融合モンスター化。 《魔導サイエンティスト》とエラッタ前の《カタパルト・タートル》が健在だった頃は、《ブラキオレイドス》や《アクア・ドラゴン》を凌ぐ最高火力の出る弾として重宝されていた。 融合素材は1期の鳥獣族としては主力級の2体が使われているが、炎要素がどこから出てきたのかは不明。 DM4では《マブラス》と適当な鳥獣族か炎魔族との融合で作れる強力モンスターだったが、数が多く質も良い水魔族に弱いのが玉に瑕だった。 OCGでは《簡素融合》の登場により、その効果で融合召喚可能なモンスターで最高攻撃力という座に再び返り咲くこととなった。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

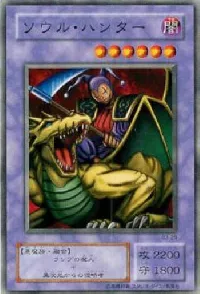

2 | 29 | ソウル・ハンター |

|

ゲームのテキストで「トカゲの化け物」とされるモンスターを駆る道化師のような悪魔族モンスター。 生け贄1体で攻撃力2200の1期としては貴重な上級モンスターになるはずだったのだが、あえなく融合モンスター化させられてしまいした。 一応素材と自身の種族・属性が一貫してはいるのだがそれにしたって融合素材と自身の姿形に脈絡がなさ過ぎる内容である。 ゲームではピエロ系モンスターと爬虫類族の融合という特殊なパターンで作ることができるが、こちらの方がまだそれっぽいですね。 《簡素融合》でEXデッキから軽々と出せるようになったため、現状同じレベル帯に悪魔族がいないことから1点加点と致します。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

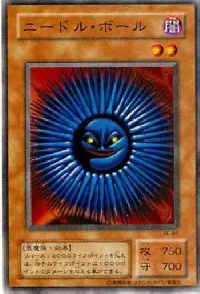

1 | 30 | ニードル・ボール |

|

下級リバース効果モンスターでかつコストとしてライフを払う系という第1期のぶっ飛び系効果を持つモンスターの条件を両方満たしているのだが、このカードの効果は2000LPを払って相手に1000バーンというとても虚しいものとなっている。 数値的なインパクトでも《地雷蜘蛛》や《雷仙人》などに遠く及ばない、ただ使えないだけのカードという残念なモンスターです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | 31 | 竜殺者 |

|

召喚及び反転召喚誘発の効果でドラゴン族モンスター1体を破壊する能力を発揮する上級モンスターで、悪魔族だけどちょっとだけ竜っぽい見た目が特徴。 VBの解説に下級モンスターだったら使えたのにとかいう、第1期のこの攻守のモンスターに対してそんな無茶なとしか言いようがないことが書かれていたモンスターです。 名前通りちゃんとドラゴン族を抹殺するのは偉いと思いますし、《カードを狩る死神》のように謎にリバース効果モンスターなわけでもないのは救いでしたが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

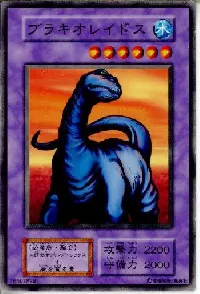

3 | 32 | ブラキオレイドス |

|

第1期のカード群における恐竜族及び《荒野》フィールドの最強モンスター。 森では出現しないし、はないきとかアルテマとかディスアスターとかは使ってきません。 この時期は攻撃力2000以上のレベル5以上のモンスターは融合モンスターにされてしまうケースが非常に多く、レベル6以下で攻撃力2200以上ともなると《デーモンの召喚》、《機械王》、《ジャッジ・マン》くらいしか生け贄1体で召喚させてもらえませんでした。 それら以外の《紅陽鳥》、《アクア・ドラゴン》、《ソウル・ハンター》などは皆調整の犠牲となり、このモンスターも残念ながらそれに漏れなかった感じです。 このカードは素材が2体ともバニラ恐竜で、どちらも当時の恐竜及び荒野対応の下級モンスターで最高の1600打点、つまり自然とデッキに入れられる主力級モンスターではありましたが、それでも融合して出すようなモンスターでなかったことだけは確かです。 しかし時は進み、2021年(11期2年目)に《簡素融合》が登場したことで、《簡易融合》のようにカード1枚から融合召喚することが可能になったため、《エヴォルカイザー・ソルデ》のX素材にするなど多少の使い道は見出だせるようになったのは大きいかと思いますので、それに伴い1点加点といたします。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | 33 | 砂の魔女 |

|

《簡素融合》が新たに開拓した種族の1つである岩石族のレベル6融合モンスターで、岩石族の最古にして永遠のアイドルカード。 レベル6以下の岩石族融合モンスターは他にも何体か存在しますが、《簡易融合》で出せるモンスターは存在せず、《簡素融合》で融合召喚できるのもこのモンスターだけです。 今後は岩石族を召喚権を使わずに場に用意したい&場で利用した後さらに墓地でも利用したいデッキにとって、非常に有益な存在となるでしょう。 ゲーム作品ではどんなに弱い岩石族+女性モンスターの組みあわせでも融合召喚が可能であり、攻撃力が2000超えということで、真DMの序盤やDM2〜4などで大活躍しました。 OCGでの融合素材的にも、高いステータスの《岩石の巨兵》と、ギリギリ死デッキ・奈落・平和の範囲外の攻撃力を持つ《エンシェント・エルフ》という、割と有能な下級モンスター同士での融合となるため、扱いやすい印象です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

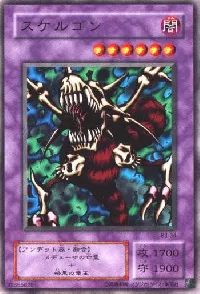

2 | 34 | スケルゴン |

|

《スケルゴン》とはスカルドラゴン的な意味での名前らしい。 《簡素融合》で新たに融合召喚できるようになったモンスターの1体ですが、同じ種族・属性にはより攻撃力の高い《金色の魔象》が存在するため、結局使われることはないであろう不遇なモンスター。 真DMで《双頭の雷龍》を作るつもりで《サンダー・ドラゴン》と《ドラゴン・ゾンビ》を融合したらこのモンスターになってしまったというのは序盤のお約束。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

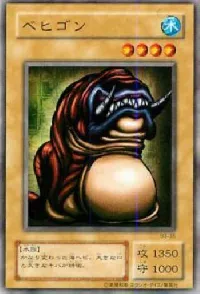

2 | 35 | ベヒゴン |

|

《マリン・ビースト》の名称指定の融合素材となるモンスターで、相方となる《水の魔導師》よりも攻撃力が50低い以外全て同じ能力であり、そういうわけでサポートは共有しやすい。 DM4では《舌魚》と共に、強豪揃いの下級水魔族の頂点に君臨する攻撃力1350の最強下級モンスターの1体である。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

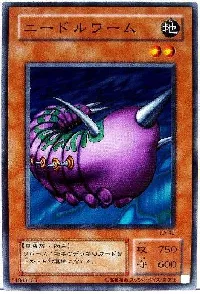

7 | 36 | ニードルワーム |

|

《メタモルポット》や《デビル・フランケン》や《雷仙人》といった第1期に登場したあまりに大味な効果を持つモンスターの1体で、このモンスターはリバース効果によって相手のデッキトップから5枚ものカードを墓地に送ります。 当初は不確定ながら相手のデッキの強力な魔法罠カードを未然に墓地送りにするためのカードとして普通のビートダウンデッキで使われていたこともありましたが、現在では半端なデッキデスはかえってこちらの首を絞める場合もあることは言うまでもなく、そもそも手札や場のアドバンテージに繋がらないリバース効果という性質がビートダウンデッキに全く合っていません。 やはりメタポ同様の名称ターン1のないデッキデスということを活かして、何度も寝かしたり起こしたりして使うライブラリアウトに特化したデッキでこそ真価を発揮すると言えますし、そういった運用法なら未だに独自の強みがあるというモンスターだと思います。 どちらも元は《太古の壺》と《ラーバモス》の単なる色違いなのに、割り振られた効果でその後の処遇がこうも変わってしまうのですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 37 | 金色の魔象 |

|

自己強化効果を持つ《シャドウ・グール》の存在を抜きにすれば1期のアンデット族最強モンスター。 《マンモスの墓場》の色違いだが、《マンモスの墓場》とは種族も属性も違うし、融合素材にも指定されていない。 アニメでも骨塚が「冥界最強のモンスター」と称して使用しており、1期基準なら確かに事実と言える。 その性能は当時下級アンデットでは主力級だった2体で融合召喚できる、まるっきりアンデット版の《ブラキオレイドス》という感じです。 攻撃力とレベルと《荒野》で強化される点まで《ブラキオレイドス》と同じですが、こちらは素材と自身の属性も一貫しています。 ゲームでは《マンモスの墓場》+アンデット族の組み合わせで融合召喚でき、DM4では遊戯デッキで《マンモスの墓場》+《死者の腕》で出せる主力級のモンスターとして活躍したらしい。 もっとも《死者の腕》を融合素材にするのは結構もったいないので、そこまで頻繁には行われなかったようですが…。 OCGの方ではレベル6の効果なし融合モンスターを融合召喚できる《簡素融合》が登場したことにより、《交血鬼-ヴァンパイア・シェリダン》と種族・属性の一致するX素材などとして活用できるようになりました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 38 | ドッペルゲンガー |

|

英語名で緑のカッパ呼ばわりされている第1期のリバース効果モンスターの勇。 全然戦士族に見えない容姿、全く《ドッペルゲンガー》と関係ない効果、1期テキストにおける「ドッペルベンガー」という大誤植など、色々とツッコまれがちなモンスターですが、その効果は1度に2枚を破壊する数的アドバンテージの獲得に優れたものとなっています。 セットされた魔法罠にしか対応しない点と、相手の場のセット魔法罠が1枚以下の場合、自分のカードも含めて必ず2枚を選択しなければならない点が厄介ですが、自分のターンにリバースすればバックを2枚剥がしつつ特殊召喚のための素材に、相手の攻撃によってダメステにリバースすればほとんどのフリチェ魔法罠を使わせずに除去することができるのは中々で、帚大嵐ハリケーンが全て禁止カードに指定されていた時期には注目されたこともありました。 現在ではリバース効果の遅さ、メインフェイズ1に魔法罠をセットすることがほぼない、上記のような難点などがあり、バック剥がしのみを目的に採用されることはまずないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | 39 | メタモルポット |

|

名称ターン1も何もない、お互いに手札全捨て5ドローを行なう効果はまさにワンダーランド。 リバース故の遅さとセットできるカードを全部伏せてメタポフラグとか言って駆け引きを仕掛けるなんてのも、今となってはそんなの待ってられるかというファンタジーの世界のお話になりつつある。 つまるところ表側表示で無理くり場に引っ張り出したこのカードを、カード効果によって起こしたり寝かせたりしてその場で効果を何度も使いまくるという運用がされているということです。 このカードを核に据えて1ターンで相手をドロー負けにするデッキを組むことすら可能である。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

8 | 40 | ペンギン・ソルジャー |

|

在りし日の大型キラーで遊戯王OCGでペンギンと言えばこのモンスター。 現在ではリバース効果というだけで敬遠されがちだが、1枚で2枚を戻せる、自身を含む自分のモンスターもバウンスできる汎用性の高さに疑いの余地はない。 場に表側表示で残留してしまうとバニラ同然になってしまうが、湿地対応、餅の素材になれるといった場における利用価値もそれなりにはある。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 41 | 水陸両用バグロス |

|

ゲームのテキストによると陸戦型のバグロスを水中でも使用できるように改造したものとされていましたが、だとすると今はダメだが海でも使えた頃の《陸戦型 バグロス》とは一体…? 水中でも使えるようになっただけで性能は大して向上しておらず、機械族を融合素材に用いるが自身は機械族ではない数少ない融合モンスターで、3期と11期にはメインデッキのモンスターとしてまさかのリメイクを果たしている。 《簡易融合》で出そうとすると競合相手にぶち当たるので、出すなら《簡素融合》でになるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | 42 | イリュージョン・シープ |

|

第1期に登場した融合素材代用モンスターの1体。 自身と同じ地属性には別な効果もついている《融《融合呪印生物-地》》が存在するため、このモンスターを使う場合は獣族であることを活かした運用が欠かせない。 《スリーピィ》の色違いでもあり、闇属性ではない代わりに一部のゲーム作品では《スリーピィ》に悪魔族モンスターや第1守護星が月のモンスターを融合させて作ることができる特殊な融合パターンが設定されている。 |

|||

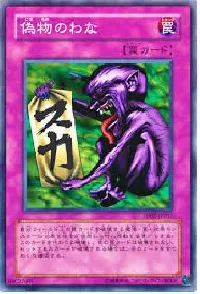

Rare ▶︎ デッキ |

3 | 43 | 偽物のわな |

|

第1期に登場した、相手が発動したこちらの場の罠カードを破壊する効果に反応して、その罠カードの代わりに壊れてくれる罠カード。 そういった性質から《偽物のわな》というよりは「身代わりの罠」という方が正しい感じになっており、「わな」が漢字ではなくひらがなであることに謎のこだわりを感じる。 このカード1枚で複数除去効果をカードの種別に関係なく防ぐことができるのは当時のカードとしては悪くありませんが、罠カード以外も守ってくれる+αのあるスタロや革命返しがある中でこのカードを優先するのはさすがに無理があるでしょうね。 ゲーム作品では、伏せておいても何も起こらない完全なブラフ罠、相手の攻撃1回分を受け流す防御罠、羽根帚専門のメタカードだったりと作品によって結構性質が異なっている。 イラストに描かれたモンスターは後に《スカゴブリン》としてモンスターカード化しており、《あまのじゃくの呪い》や《シモッチによる副作用》に描かれた方々のモンスターカード化が待たれる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | 44 | 自業自得 |

|

古より伝わりし教えをカード名に持ち、バーン系効果を発揮する古の罠カードで、何を以て『自業自得』なのかはイラストに描かれた魔物の様子から大方察しがつく。 まあでも大丈夫です、世の中にはほら、こんな名言もあるじゃあないですか。 『痩せたソクラテスが餓死しても ほら太ったブタは生き残る』なんて実に哲学的な素晴らしい名言が、あれ?違いましたっけ? 効果の方はダメージ倍率が高い上に特に発動条件もなく常に発動可能で、多くの場面で1枚で1000以上のダメージが見込めるため、焼き尽くす系のデッキで選択できる。 自分のモンスターも頭数に含め、さらに追加効果もある《停戦協定》の方が基本的には優位ですが、こちらはトークンを含む通常モンスターも勘定に入るため、相手の場にトークンを発生させる系の効果とコンボできる点が優れている。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

8 | 45 | 王宮のお触れ |

|

勅命に号令に弾圧と、有用なカードの多くは第2期までに登場済みという永続メタ罠の一種である「王宮」シリーズですが、このカードはそれらよりも前の第1期出身のカードとなります。 守備範囲は罠カードで、このカードが場にあると場の他の全ての罠カードの効果は効果処理時に無効となり、相手のやかましい除去罠や永続メタ罠はもちろん、一度発動・適用させればスペルスピードで勝るカウンター罠でさえもその力を失うことになります。 墓地発動の効果こそ無効にできませんが、場で発動した罠カードの効果ならたとえ効果処理時に手札や墓地に移動していてもその効果は無効となります、これは勅命も同じです。 ルールが整備される前の1期時点ではこのカードの発動にチェーンして発動した宣告や七つ道具の効果すら無効になっていたんだとか…恐ろしい話ですよ全く。 完全フリチェで開ける上に発動・維持コストもないという罠デッキの天敵となる永続メタ罠である一方で、罠デッキというものは基本的に相手のバックを割りに行くだけのカードをあまりメインから入れたくないので、メインのモンスターが自然と持っていた効果でこういった永続メタに対処できないタイプの罠デッキはとても頭を悩ませることになります。 ありがとうメリュシーク&シルキタス、オルターが1枚程度の永続メタでゲームにならないレベルのがんじがらめにされないのは全てキミらのおかげだ。 またショッカーと違って効果を無効にするだけで罠カードを発動すること自体は可能なので、効果が無効になるのは承知の上で罠カードを発動し、フェイカーの自己SSのトリガーだけを引きに行くことは可能です。 そうやって呼び出したシルキタスの効果を使えば、たとえ再発動されてもチェーンして上から叩くことで不発にすることもできますからね。 いやあ、やっぱり罠デッキの真の宿敵はスペルスピードの関係で上から叩かれにくく、逆にカウンター罠も上から叩ける、そして手札から発動できる上に後続の罠カードの発動自体もさせないリブートで間違いないですね。 あれは制限カードなので当然といえば当然ですし、こちらはこちらであちらにはない強みもたくさんありますが、あんちくしょうに比べたらお触れなんて可愛いもんです。 |

|||

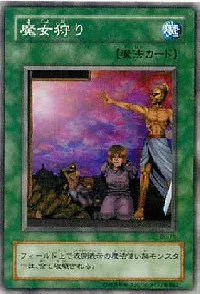

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 46 | 魔女狩り |

|

第1期に登場した特定の種族を全体除去する通常魔法の魔法使い族版。 扱っている題材が題材なだけでなくイラストが完全にアウトということで、海外版ではコミカルなイラストにまるまる差し替えられてしまっている。 DM4ではまともな除去魔法が使えない遊戯デッキが、マリクや闇バクラの使用する強化された《レオ・ウィザード》、《カオス・ウィザード》、《陰陽師 タオ》などを始末できるカードとして重宝されていました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 47 | 悪魔払い |

|

聖書とロザリオを手にした宣教師かエクソシストのような人物が描かれたイラストが特徴の、第1期に登場した特定の種族を全体除去する通常魔法の悪魔族版。 悪魔族は第1期においても下級・上級・最上級それぞれにそれなりのステータスを持つモンスターが存在していたため、類似カードと比較してもその有用性は高かった方と言えるかと思います。 カード名が「悪魔祓い」ではなく《悪魔払い》となっていますが、どちらも間違いではなく、むしろこちらの表記の方が一般的なようですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | 48 | 魔力の棘 |

|

第1期に登場した、この時期のカードとしては非常に珍しい永続系のバーン効果を持つ罠カード。 コストや効果問わず、相手の手札が捨てられた時にその枚数の500倍の効果ダメージが相手に入るという仕組み。 例によって「捨てる」以外の手札から墓地に送るとかリリースとかは全て弾かれてしまいますが、ターン1はなく、一度の処理につき500ダメージなんてケチな仕様ではなく、ちゃんと枚数分のダメージになるのは偉いと思います。 最近は《地割れ》とか《ポジションチェンジ》とか、昔の魔法罠カードを名指しした効果を持つモンスターなんかも出てきてるので、手札交換系のハンデス効果持ちでかつこのカードをデッキから場にセットできるみたいなモンスターが出てきてもおかしくないかもしれません。 《聖なるバリア -ミラーフォース-》とか《王宮のお触れ》とかに比べれば断然影が薄いですが、初期の罠カードの中では実用性も印象の強さもまあまあな存在だと思います。 |

|||

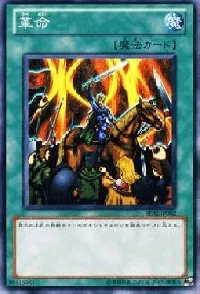

Normal ▶︎ デッキ |

2 | 49 | 革命 |

|

自分の先攻1ターン目で発動できれば1000ダメージとなり、同じく無制約・ノーデメリット発動できる《昼夜の大火事》を上回るバーン魔法。 しかしそれ以外の場面では《昼夜の大火事》のダメージを下回る場面も多く、相手エンドフェイズには手札枚数の調整がかかるため、自分のターンでしか発動できないこの効果では基本的には最大でも1200ダメージにしかならない。 相手に無理矢理デッキを引かせることでダメージ量をそれ以上に増やすこともできますが、ダメージ倍率が低いため相手のライフがMAXでデッキが40枚の場合、相手のデッキが全部手札になっていないとこのカード1枚では焼き切れない。 カードプールが乏しかった初期のバーンデッキでなら選択肢として比較的有力な時期もあったかもしれませんが、現在ではこの不安定さで通常魔法というのは厳しいものがあるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | 50 | 融合賢者 |

|

第1期に登場した《融合》を専門にサーチする魔法カード。 効果自体は強いのですが、融合のサーチ手段としては代替カードがあまりに多く、それらのほとんどが融合をサーチすること以外の使い途もあるカードということで、相対的にこのカードの評価はあまり高くできないといった感じです。 このカードを使うなら、「融合」ネームを持つカードである、魔法カードの体をしている、名称ターン1がないなどの性質を活かしていきたい。 |

|||

-

![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 サンパイ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 サンパイ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ファナナス 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ファナナス 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/09 02:24 評価 9点 《煉獄の災天》「悪魔族汎用サポートカード。ティンダングルで実際…

- 12/09 02:06 評価 8点 《星辰鋏竜シャウラス》「MDではこいつは未実装。URにされたアルザ…

- 12/09 00:01 コンプリート評価 ねこーらさん ⭐SHINING VICTORIES⭐

- 12/08 22:47 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/08 20:48 評価 9点 《アルカナフォースXIX-THE SUN》「《アルカナフォース…

- 12/08 18:51 評価 9点 《星辰竜ムルル》「カルテシア枠。ついでに実質フリチェで無効妨害…

- 12/08 18:14 評価 9点 《電光-雪花-》「罠パカを咎める存在。先攻で使ってもバック妨害…

- 12/08 16:27 評価 10点 《月光黒羊》「ターン1のない融合サーチとリソース回収ができる。…

- 12/08 15:39 評価 7点 《電脳堺甲-甲々》「戦闘破壊耐性がつくので実質アーゼウス。」

- 12/08 15:32 評価 10点 《激流葬》「激↑流→葬! リシドなどの罠ビで舐めてかかった相手…

- 12/08 13:10 評価 10点 《神芸学徒 グラフレア》「メディウスの仲間たちの中では、K9に対…

- 12/08 13:07 評価 9点 《神芸学徒 リテラ》「メディウスの仲間三人の中ではブリフュは勿…

- 12/08 12:09 コンボ モルガナイト押し付け。瞳の魔女モルガナの新コンボ。モルガナイト系の…

- 12/08 12:08 評価 3点 《鬼くじ》「総合評価:罠カードをトップに持ってきて相手の認識を…

- 12/08 11:52 評価 10点 《生還の宝札》「神の領域ゴッドファイブの筆頭。 原作では「モ…

- 12/08 11:27 評価 3点 《スライム増殖炉》「神の領域ゴッドファイブの一角。 毎ターント…

- 12/08 10:05 掲示板 オリカコンテスト準備スレ

- 12/08 08:17 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処

- 12/08 04:49 評価 10点 《賢瑞官カルダーン》「誰やねんカードだが、墓地に落ちた永続罠…

- 12/08 04:28 評価 9点 《閃刀姫-アザレア・テンペランス》「汎用リンクの中ではリジェネ…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性