交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > デュエリストパック-輝光のデュエリスト編- コンプリートカード評価(みめっとさん)

デュエリストパック-輝光のデュエリスト編- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Secret Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP001 | 銀河眼の時源竜 |

|

光DPのミザエル枠にて遂に登場した、初となるメインデッキに入る「タキオン」モンスターであり、同時に《神影金龍ドラッグルクシオン》らと共に「タキオン」をはじめて効果に指定したカードの1枚。 その自己SS能力は3の効果と合わせて《No.107 銀河眼の時空竜》の能力ともシナジーするように相手の場に特殊召喚することも可能となっていますが、基本的には《時空の雲篭》の効果か《神影金龍ドラッグルクシオン》の効果でサーチしてきてそのルクシオンが条件を満たすことで自分の場にSSされるモンスターとなるでしょう。 特に評価時点ではメインデッキに入る「タキオン」モンスターは《時空の雲篭》以外にはこのカードしか存在しないため、あちらの効果でリクルートを選択する場合、特殊召喚されるこのカードは自動的にこのカードとなります。 どちらの場に特殊召喚した場合でも持ち主でたる自分がサーチを行えることで持ってこられる「タキオン」魔法罠カードとしてはやはり手札から発動できるパーフェクトカウンターとなる《タキオン・トランスミグレイション》が目立った存在となりますが、さらなる展開や1キルを狙うなら《時空の七皇》も有力候補となります。 なおこのカードは「ギャラクシーアイズ」及び「タキオン」モンスターとなるドラゴン族ではありますが、「ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン」モンスターではないので、《タキオン・トランスミグレイション》などの発動条件にはなれるものの手札からの発動はこのカードではできないので注意したい。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

9 | JP002 | 時空の雲篭 |

|

カード名や効果の内容からわかるように《銀河眼の雲篭》の「タキオン」版として設計されたカード。 12期に入ってそろそろ見飽きてきたドロー以外の方法で手札に加わることで自己SSできる能力があり、【タキオン】においては《輝光竜セイファート》が単独でこのカードをサーチできるためこのカードを使うなら是非とも利用したいところ。 自身の効果による「タキオン」モンスターのリクルート・蘇生は、リクルートは評価時点では《銀河眼の時源竜》一択に、蘇生は他に《No.107 銀河眼の時空竜》などの「タキオン」Xモンスターも選択可能で、特殊召喚した「タキオン」Xモンスターには自身の3の効果によってこのカードをX素材として補充することもできます。 基本的には時源竜をリクルート、そのSS誘発効果で《時空の七皇》をサーチ、EXデッキの《No.107 銀河眼の時空竜》を見せて《銀河眼の残光竜》をサーチして自己SSし、《神影金龍ドラッグルクシオン》や《No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー》などのランク8Xを出して初動にするという使い方が主になるでしょう。 この見飽きた自己SS効果は、直に引くと弱いという点で実はそれほど良い条件とは言えないのですが、召喚権が余りがちな【タキオン】にとってはこのカードをNSすることがそれほど苦にはならないというのは有り難い限り。 |

|||

Secret Super ▶︎ デッキ |

10 | JP003 | 無限竜シュヴァルツシルト |

|

光DPで登場した《限界竜シュヴァルツシルト》のリメイクモンスターで、発動ターンにEXデッキから特殊召喚できるモンスターがドラゴン族Xモンスターで縛られる代わりに、無の状態から自身を手札からの自己SSしながら、《螺旋竜バルジ》などのレベル8の光か闇属性のドラゴン族をリクルートできるというかなり無茶なことが書かれており、縛りがキツければ何をやっても大丈夫と言わんばかりのその効果は11期の《エクソシスター・マルファ》からはじまったそれに非常に近い。 これにより1枚初動でドラゴン族のランク8Xモンスターに繋げることができ、このランク帯のドラゴン族Xモンスターには同時に登場した《神影金龍ドラッグルクシオン》以外にも《No.62 銀河眼の光子竜皇》や《No.97 龍影神ドラッグラビオン》や《No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー》といった強豪揃いであり、それらのモンスターX素材とし、最終的には墓地に送ることになる闇・光ドラゴンによってはその墓地効果も使えるし、展開の手法によっては上記のモンスターを複数並べることによる制圧盤面を敷いたり、先攻1キルに繋げることすら可能となってしまう。 |

|||

Quarter Century Secret Secret Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP004 | 神影金龍ドラッグルクシオン |

|

光DPで登場した《No.97 龍影神ドラッグラビオン》の亜種となる汎用ランク8Xモンスターで、このカードは「ギャラクシーアイズ」でも「タキオン」モンスターでもない。 EXデッキから特殊召喚された際に「ギャラクシー」または「タキオン」カード1枚を何でもサーチできる効果を持つわけですが、【タキオン】においては「タキオン」魔法罠カードはこのカードがサーチできてかつこのカードの存在によって自己SSできる《銀河眼の時源竜》でも可能なので、基本的には時源竜をサーチして自己SSし、その効果で持ってきた「タキオン」魔法罠カードで展開や妨害を行いたいところ。 後半の効果は《No.107 銀河眼の時空竜》及び時源竜との併用を想定した効果となっており、このカードに時空竜を重ねてX召喚しさらにEXデッキの《銀河衛竜》をX素材として持たせて、自分のバトルフェイズ開始時にそれを剥がして時空竜の効果を発動し、続けて墓地の衛竜を除外して時空竜の攻撃力を10700にした後時源竜を相手の場にSSして自分は《タキオン・トランスミグレイション》をサーチ、時空竜で時源竜に攻撃を仕掛けてX素材として吸収し、手札のトランスミグレイションを盾に自身の効果と衛竜の効果で超パワーとなった時空竜で攻撃を仕掛けるという流れになる。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

7 | JP005 | 殲滅のタキオン・スパイラル |

|

アニメにおける《No.107 銀河眼の時空竜》の攻撃名をそのままカード名とした必殺技カードとなる3つの効果から選べる「タキオン」速攻魔法。 うち1つは「ギャラクシー」Xモンスターが指定される形で特定のモンスターが場に存在することを要求されますが、他2つは特定のモンスターが場にいなくても選べるという必殺技カードとしては珍しい性質も持っている。 要求される方の効果は相手の場の効果が無効になっているカードの全破壊という《No.107 銀河眼の時空竜》や《CNo.107 超銀河眼の時空龍》の能力とも組み合わせられる除去効果、要求されない方の効果は同名カード以外の「タキオン」カードのサルベージ効果かドラゴン族「No.」モンスターの守備表示での蘇生といういずれも【タキオン】で使える効果となっており、特にサルベージ効果は単に再利用に繋がるだけでなく、《時空の雲篭》の自己SS能力のトリガーを引けるし、手札から発動できる一部の「タキオン」罠カードの性質とも合っています。 無効化されている場のカードを全破壊するというコンボ前提の効果と墓地から行われる2つの効果ということでいずれの効果も初動札にならないので、使うにしても1枚だけ採用して状況に応じてサーチする「タキオン」カードということになるでしょうし、そういうカードは使われないことも少なくないです。 |

|||

Secret Super ▶︎ デッキ |

10 | JP006 | 時空の七皇 制限 |

|

バリアンズ関係のデュエリストが属性DP枠に選出される度に1枠使って世に送り出してきたそのテーマや属性などとは直接関係しない効果を持った「七皇」カードが6つの属性DPの最後の1つである光DPでも登場しました。 《スモール・ ワールド》とまではいかずとも、EXデッキの特定のXモンスターを実質的な中継モンスターとすることで様々なモンスターをサーチできる魔法カードです。 このカード自体も「セブンス」カードなので《七皇昇格》でサーチでき、同時に「タキオン」カードでもあるので《銀河眼の時源竜》や《神影金龍ドラッグルクシオン》の効果でサーチできる。 この効果でサーチ可能なモンスターは以下のレベルでかつその種族または属性のモンスターになります。 【レベル4・5】 種族:魔法使い、天使、水、戦士、岩石 属性:光、水、炎、地、闇(レベル5のみ) 【レベル8・9】 種族:ドラゴン 属性:光 見ての通りの驚異的なサーチ範囲であり、サーチしたいモンスターがこれらのいずれかに該当するデッキでは中継モンスターをEXモンスター1体で済ませられる分《スモール・ワールド》より優先度が高くなる可能性があります。 ただしサーチ後に手札1枚をデッキトップに戻すという《RUM-七皇の剣》にも配慮した処理を行うため消費自体はスモワと変わらず、発動後にXモンスターしかEXデッキから特殊召喚できない制約が重くなるデッキでは使用することが難しくなっている点には注意したい。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

6 | JP007 | ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー |

|

第12期の光DPの新規カードとして登場した、第8期に発売された《No.107 銀河眼の時空竜》が収録されたレギュラーパックの名前がそのままカード名に用いられた、「ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン」モンスターが自分の場に存在する時は手札からも発動できる3種類目の罠カード。 こちらは自分の場の「ギャラクシーアイズ」XモンスターのX素材を1つ取り除くことで、このターンに召喚・特殊召喚された相手の場のモンスターを全てデッキバウンスするという強力な除去効果を発揮し、それが《CNo.62 超銀河眼の光子龍皇》や《CNo.107 超銀河眼の時空龍》などの「CNo.」Xモンスターなら発動と効果を無効にされない特典が適用される。 しかし発動がお互いのバトルフェイズに限定されているため、相手ターンではメインフェイズの展開の妨害に使えない上にそこで「ギャラクシー」Xモンスターを処理されてしまうと発動ができず、自分のターンで攻撃前のお掃除に使おうとすると今度はそのターンに出てきたモンスターしか除去できないという仕様がかなり使い辛く、こちらのターンに出てくるような相手モンスターはこちらのターンでも動ける場合も少なくないため、そのモンスターに「ギャラクシー」Xモンスターを除去されてしまうとやっぱり発動することができない。 《タキオン・ギャラクシースパイラル》などで「ギャラクシー」ドラゴン族Xモンスターに効果に対する完全耐性を付与すれば相手ターンにも効果を通しやすくはなりますが、やはり《タキオン・トランスミグレイション》に優先できるようなカードには思えません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP008 | 輝光竜セイファート |

|

《宵星の騎士ギルス》等と同じく、既に環境レベルの強いデッキにさらなる強い新規カードを意図的にぶち込む形で登場した光ドラゴンの下級モンスター。 環境でも活躍していた【ドラゴンリンク】にさらなる活力を与えることになり、闇ドラゴンばかりが隆盛していく中で光ドラゴン側に優秀なモンスターが登場したことで《暗黒竜 コラプサーペント》が飛躍的に使いやすくなりました。 自身の効果で自身1体を墓地に送ってコラプを連れてくるだけで初動が成立するため、【ドラゴンリンク】における紛れもない1枚初動となります。 このカードが収録されたレギュラーパックは、環境級という点では後に活躍の場を広げることになる《I:Pマスカレーナ》などが存在するくらいで他は割と不作気味だったので、それらの中で数少ないそして分かりやすいアタリのスーとしての存在感がとても強かったです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP009 | 星雲龍ネビュラ |

|

他のレベル8のドラゴン族モンスターと手札でワンペアを揃えることで、自身をそのモンスターごと手札から自己SSできるカード。 出てきたモンスターの効果は無効になってしまい、発動したターンは闇・光属性のドラゴン族以外のあらゆる特殊召喚ができなくなる制約が課せられますが、自身と特殊召喚したモンスターでX召喚できるランク8の闇・光ドラゴンXモンスターとして、光属性には《神影金龍ドラッグルクシオン》や《No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー》をはじめとする評価時点では10種類を超える十分過ぎるほど強いモンスターが存在しており、闇属性は評価時点で使用可能な該当モンスターは《No.97 龍影神ドラッグラビオン》のみですがその効果で《No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon》や《No.100 ヌメロン・ドラゴン》や《CNo.107 超銀河眼の時空龍》などを呼び出せるので選択肢として申し分ないです。 このカードはテーマ無所属のカードですが、レベル8ドラゴンということで《時空の七皇》で《No.107 銀河眼の時空竜》をEXデッキから見せればサーチすることが可能になったので、手札にペアを作る必要があるモンスターとしてこれほど有り難いことはない。 墓地効果も【タキオン】においては《輝光竜セイファート》やその効果でリクルートできる《時空の雲篭》を再利用する手段となります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP010 | 螺旋竜バルジ |

|

《無限竜シュヴァルツシルト》の効果でリクルートするのに適した自己蘇生能力を持つレベル8のドラゴン族モンスター。 あちらとこのカードで《神影金龍ドラッグルクシオン》をX召喚し、その効果で持ってきた《銀河眼の時源竜》を自己SSすることでこのカードが墓地から自己蘇生できる「自分の場に2体以上の闇・光ドラゴンが存在する」という条件が整い、無限竜1枚から実質的に3体分のランク8XのX素材となる。 無限竜の制約も何のそのという感じで、ルクシオンには自身の効果で《聖刻天龍-エネアード》辺りを重ねておけばその後の相手の妨害へのケアにもなるし、時源竜と自己蘇生したこのカードで《No.97 龍影神ドラッグラビオン》をX召喚してその効果で《No.100 ヌメロン・ドラゴン》を出して、場の合計ランクが8+8+1=17となるためヌメドラは自身の効果で攻撃力が17000となり、仕上げに時源竜が持ってきた《時空の七皇》をEXデッキの《CNo.101 S・H・Dark Knight》か《CNo.103 神葬零嬢ラグナ・インフィニティ》を見せて発動して《カタパルト・タートル》をサーチし、ラビオンをリリースしてアドバンス召喚したカタパで攻撃力17000のヌメドラを発射して相手に8500ダメージで先攻ワンキルとなる。 どこまでがデザイナーさんの想定内なのかは定かではありませんが、全てが噛み合った時の恐ろしさというのものは本当に計り知れないですね。 |

|||

Quarter Century Secret Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP011 | No.107 銀河眼の時空竜 |

|

100を超える数字を持つ3桁の「オーバーハンドレッドナンバーズ」の中で評価時点で最も大きい数字となる「107」のドラゴン族の汎用ランク8Xモンスター。 3000という高い攻撃力を持つほか、「No.」「ギャラクシー」「ギャラクシーアイズ」「タキオン」モンスターであると同時に《タキオン・トランスミグレイション》などを手札から発動できる「ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン」でもあるという実に様々な要素を内包したXモンスターです。 能力はバトルフェイズ開始時に発動できる効果で場の自身以外の全てのモンスターの効果が無効になり、その攻守も元々の数値に戻すことによるオールクリアバトルを仕掛けられるというもので、それでも相手が動いてくるなら攻撃力がアップして無条件の2回攻撃までできるようになるという中々の力自慢カードとなっている。 それだけだとバトルフェイズまでは何もできないカードでかつ相手が動いてくれないとそれ以上強くならないという、相手ターンでは元より自分のターンでもそれほど強くない時代に取り残されたのような能力のモンスターでしたが、12期の光DPで「タキオン」がカード効果に指定され、《銀河眼の時源竜》や《神影金龍ドラッグルクシオン》などのこのカードと強くシナジーする新規カード群によってかなり扱いやすいカードになりました。 【タキオン】においては意中のレベル8ドラゴンをサーチするために《時空の七皇》でEXデッキから見せるXモンスターとしても重要な役割を持つカードです。 |

|||

Quarter Century Secret Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP012 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 |

|

《No.107 銀河眼の時空竜》の「CNo.」体となるランク9のXモンスターで、「No.」「CNo.」「ギャラクシー」「ギャラクシーアイズ」「タキオン」「ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン」に属するXモンスターという全身がテーマネームで構成されているモンスターであり、そして自身の持つ数字が「107」というあまりに盛りすぎなカード。 ゴテゴテした金色の機械っぽい三ツ首竜というその姿からデュエリストたちからは作画カロリーがリミットオーバーした「キングギドラ」とも呼ばれているモンスターです。 その能力は《No.107 銀河眼の時空竜》から打点がさらに上がって4500となり、無効効果がメインフェイズにも使えるようになって魔法罠カードにまで広がり、さらに残存効果によってこのターン相手が場で発動する効果を全て封じるという、相手ターンでも使える誘発効果や誘発即時効果なら禁止カードまっしぐらレベルまで順当以上に強化されている。 《No.107 銀河眼の時空竜》をX素材として持つ時に使える攻撃回数も2回から3回に増えていますが、発動に必要なリリースが結構重い上にこちらはモンスターに対する3回攻撃となっているため、ライフ取りとしてはあちらに劣る場面もあります。 その分相手の場にモンスターが3体以上並んでいる時に《銀河衛竜》の効果を適用してからの3回攻撃はまさに爽快そのものといったところでしょう。 このカードの特殊召喚は《RUM-七皇の剣》などの「RUM」魔法カードを使って行うことが基本になりますが、《No.97 龍影神ドラッグラビオン》の効果を用いれば【タキオン】以外のデッキでも普通に2体素材のランク8Xを出す感覚で特殊召喚することも可能です。 また12期に発売された光DPの新規カード群によって強化を受けたカードでもありますが、《時空の七皇》でEXデッキから見せた時にサーチできるレベル9のドラゴン族は評価時点では《真紅眼の闇竜》と《星遺物の守護竜メロダーク》のみなので、その点ではサーチ先が重要モンスターばかりの《No.107 銀河眼の時空竜》に劣ります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP013 | No.97 龍影神ドラッグラビオン |

|

フリー素材の2体素材で出せる汎用ランク8Xモンスターの1体となるドラゴン族の「No.」モンスター。 3000打点に対象耐性持ちという、下手するとそれだけで一部の汎用ランク8Xモンスターよりも強いかもしれないこのカードですが、自身のX素材を取り除いて発動する効果がこれらを遥かに凌ぐ強力なもので、同名カード以外のドラゴン族の「No.」Xモンスター1体をX素材を1つ持った状態で直にEXデッキから特殊召喚することができてしまう。 これにより、特殊召喚方法に特別な制限がなければどんな難解なX素材縛りのある「No.」ドラゴン族Xモンスターでもまるで汎用ランク8Xのように特殊召喚することができてしまい、これらの中でも特に優先度が高いのが、一撃必殺のパワーを出せるので攻撃宣言に関する制約をほとんど気にしなくていい《No.100 ヌメロン・ドラゴン》となり、他にも魔法カードを無効にする能力があるので先攻でも立てておける《No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー》や、戦闘ダメージを丸ごと相手に押し付けられる《No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon》などが選択できる。 何気に「CNo.」にも対応しているので《CNo.5 亡朧龍 カオス・キマイラ・ドラゴン》や《CNo.107 超銀河眼の時空龍》などもこの効果で特殊召喚したりX素材にすることができます。 対応モンスターのうち評価時点では《No.95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン》が禁止カードに指定されていますが、持っている能力的にはヌメドラがいれば十分でしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP014 | 銀河衛竜 |

|

「ギャラクシー」に属するリンク2モンスターの1体で、カイトが使用する「フォトン」や「ギャラクシー」向けの能力を持つ《銀河眼の煌星竜》に対して、こちらはミザエルの使用する「タキオン」向けの能力となっている。 その能力はお互いのバトルフェイズに自身を場から墓地から除外し、自分の場の光ドラゴンの「No.」Xモンスター1体を対象に効果を発動し、そのモンスターの攻撃力が自身の持つ「No.」としての数字の100倍に変化する代わりにそのターン相手が受ける戦闘ダメージが半減するというもの。 自信の持つ数字の値が107と大きく攻撃力が10700に変化し、自身の効果で3回攻撃を行うためにこのカードをリリースの1体に充てられてそれにより戦闘ダメージが半減してしまうデメリットを軽減できる《CNo.107 超銀河眼の時空龍》とのシナジーを強く意識したカードであり、このカードの2の効果でデッキトップに《RUM-七皇の剣》を仕込むことで《CNo.107 超銀河眼の時空龍》の展開補助まで行えるという設計になっている。 12期の光DPで再録されましたが、こちらでは《神影金龍ドラッグルクシオン》の効果で自身に《No.107 銀河眼の時空竜》を重ねてX召喚した際にEXデッキからこのカードをX素材として持たせ、時空竜の効果を発動するために墓地に送った後にバトルフェイズに効果を発動するという流れで利用することができる。 まるっきりコンボ向けのカードという感じでリンク2モンスターとても使いやすいカードとは言えませんが、ロマンもあって結構よく考えられているカードだとは思いますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP015 | RUM-バリアンズ・フォース |

|

後発の「RUM」魔法カード群によってほぼその存在意義が消えてしまっている「バリアンズ」ネームを持つ「RUM」魔法カード。 固有の追加効果がほとんどの相手に対して無いのと一緒レベルのものではどうにもならず、《七皇昇格》でサーチできるという点も競合となる《RUM-リミテッド・バリアンズ・フォース》や《RUM-クイック・カオス》の存在から特有の強みになり得ない。 このカードのみを直接名称指定した強いカードが出なければ今後も顧みられることはないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP016 | 七皇昇格 |

|

炎DPの《七皇覚醒》、光DPの《時空の七皇》と同じく、水DPでバリアンズの一員であるナッシュが選出された際に新規枠を使って世に送り出された「七皇」カードの1枚。 このカードには同名カード以外の「セブンス」魔法罠カード、「バリアンズ」魔法罠カード、「RUM」速攻魔法のいずれか1枚をサーチする効果があり、名称ターン1があること以外は等価交換で癖のないサーチ効果ということで使いやすい。 デッキトップにも設置できることや、墓地効果で手札の「RUM」魔法カードの効果をコピーできる効果があることから引いてしまった《RUM-七皇の剣》を有効活用することを目的に設計された面も強いカードです。 今後は【タキオン】以外のデッキで《時空の七皇》のサーチ効果を使いたい場合に、それをサーチできるカードとして使われる可能性があるかもしれませんね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP017 | タキオン・トランスミグレイション |

|

「ギャラクシーアイズ」モンスターが場に存在する場合のみ発動できるテーマのパーフェクトカウンターとなるカウンター罠。 捉えるのは「カードの発動」だけですが、3つの種別の発動全てを捉える上に、無効後の除去内容が極めて安全でかつ場で発動したモンスター効果にも強いデッキバウンスで、さらにこのカードの発動までに同一チェーン上で発動している相手の効果のみを全て無効にするという《虚無を呼ぶ呪文》の強化版のような効果となっている。 しかも場の「ギャラクシーアイズ」が評価時点では《No.107 銀河眼の時空竜》か《CNo.107 超銀河眼の時空龍》のどちらかならこの最強カウンター罠を手札から発動することもできてしまう。 2024年には光DPのゼアル枠においてタキオンの使い手であるミザエルの強化が内定しており、その際にはこのカードをより強く使える新規が登場することが予想・期待されています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP018 | タキオン・ギャラクシースパイラル |

|

《タキオン・トランスミグレイション》と同じく「ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン」モンスターが自分の場に存在している時は手札から発動できる「タキオン」罠カード。 対象とした「ギャラクシー」モンスターにそのターンの間だけ戦闘破壊耐性及び自身の効果以外の効果に完全耐性を付与するという守りに超特化した効果となっている。 効果を受けたモンスターはそのターンほぼ倒されることがなくなるわけですが、ただ倒れないだけで別に相手の展開を防げるわけではないのでそういうことにトランスミグレイションを差し置いてまで持ってくる価値があるのかと言われると微妙だなといったところ。 《No.107 銀河眼の時空竜》の超パワーによる2回攻撃を突き通すための究極の盾として自分のターンに手札から使えるのは良いと思いますが、相手に妨害手段があるならそこに至るまでに必ずどこかでもらうことになると思うのでそれほど現実的ではないと思います。 |

|||

Secret Super ▶︎ デッキ |

10 | JP019 | X-クロス・キャノン |

|

光DPにゼアル枠からミザエルの「タキオン」が、ヴレインズ枠からブルーエンジェルの「トリックスター」が内定する以前から、闇DPからはじまり前弾となる炎DPまでの状況を見るに、少なくとも1枠はカイザー亮の「サイバー・ドラゴン」、明日香の「機械天使」、斎王の「アルカナフォース」などのGX枠からの選出になると予てより目されていましたが、選ばれたのはまさかの初代枠から海馬が使う「XYZ」のリメイクモンスター群となり、その初動を担うのが《X-ヘッド・キャノン》のリメイクであるこのカードです。 その効果によってこのカードに装備可能なデッキの光機械ユニオンを自身の装備カードとすることができ、これで《B-バスター・ドレイク》を装備して展開しL素材として墓地送ることでこのカード1枚から冗談みたいなレベルの展開ができてしまい、ここにきて遂に《B-バスター・ドレイク》の墓地効果となるサーチ効果に名称ターン1が設定されていないという性質がデザイナーズコンボレベルで火を吹くことになりました。 リメイク後も相変わらずこのカードだけユニオンモンスターではないので《ユニオン格納庫》ではサーチできませんが、《X-ヘッド・キャノン》をデッキに入れることを許容できるなら《ユニオン・アクティベーション》でサーチすることが可能です。 発動後の特殊召喚先の縛りも、EXデッキ限定でかつ光属性なら機械族以外の汎用Lモンスターは出すことができるそれほどキツいものではないのもかなり偉いです。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

10 | JP020 | Y-ドラゴン・イアヘッド |

|

2024年の光DPで登場した新生「XYZ」モンスターの1体で《Y-ドラゴン・ヘッド》のリメイクモンスターとなるユニオン。 ユニオン共通の合体・分離と破壊への身代わり効果に加えて、固有効果としてSS誘発で手札か墓地の光機械のレベル4モンスターを自身の装備カードにする能力を持っているのですが、これに同名カード以外という指定がない上に分離効果も含めて全ての効果に名称ターン1が設定されていないため、L素材に使うなどして墓地送りにすることで容易く繰り返しの展開ができてしまう。 《ユニオン・コントローラー》をEXデッキから特殊召喚するために必要になるカードでもあり、新生【AtoZ】におけるその重要度は高いです。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

10 | JP021 | Z-ジリオン・キャタピラー |

|

2024年の光DPで登場した新生「XYZ」モンスターの1体で《Z-メタル・キャタピラー》のリメイクモンスターとなるユニオン。 カード名を「キャタピラー」から現在のものに改められた《パワードクロウラー》と違って、どうやらあからさまな無限軌道型のデザインでなければ別にカード名が「キャタピラー」であっても構わないらしい。 その効果は指定領域が除外状態のものに変化していること以外は《Y-ドラゴン・イアヘッド》と同じであり、同様に全ての効果に名称ターン1が設定されていない。 こちらは除外状態からの装備ということで、主に《ユニオン・コントローラー》や《ABC-ドラゴン・バスター》や《XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン》などをEXデッキから特殊召喚する際に除外したものを選択することになります。 |

|||

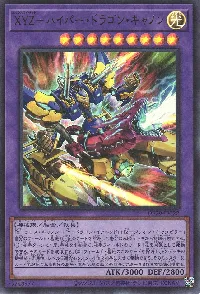

Quarter Century Secret Secret Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP022 | XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン |

|

2024年の光DPで登場した新生「XYZ」モンスターとなる3体を除外して特殊召喚できる《XYZ-ドラゴン・キャノン》のリメイクモンスターとなる融合モンスター。 召喚条件が《ABC-ドラゴン・バスター》と同じものに変化したことから場に展開した場合はそれらをL素材に使うなどして墓地に送ることでさらにお得に特殊召喚することができ、元々持っていた場のカード1枚に対する破壊効果は自分のターンに使えなくなった代わりに相手ターンでフリチェで発動できるようになったため妨害性能は格段に向上している。 生まれ変わった【AtoZ】では《X-クロス・キャノン》からの1枚初動でABCとこのカードを並べることができてしまうので、相手ターンに動ける価値はなおさら高いと言えます。 また自身を場か墓地から除外してレベル8の光機械融合モンスターをEXデッキから見せることで、そのモンスターが融合素材に名称指定している墓地・除外状態のモンスターを3体まで特殊召喚できる能力もあり、これにより《ABC-ドラゴン・バスター》や《XYZ-ドラゴン・キャノン》をEXデッキから特殊召喚する際に除外したそれらのモンスターを全て場に帰還させてそのまま見せた融合モンスターの特殊召喚に繋げることができる。 そういうわけで展開の中で自然と発動条件が整うタイプのカードではあるですが、墓地から除外するならこのカードは場に出す必要すらなくEXデッキから直に墓地送りにしても構わないので、《B-バスター・ドレイク》の墓地効果を使いながら《ABC-ドラゴン・バスター》を再展開することが目的ならそれもアリかもしれません。 |

|||

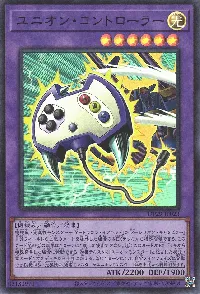

Secret Super ▶︎ デッキ |

10 | JP023 | ユニオン・コントローラー |

|

2024年の光DPで登場した、原作漫画のバトルシティ編で「XYZ」と共に海馬が使用していた《エネミーコントローラー》をまさかのモンスターカード化したものとなる融合モンスターで、その5つの基本ステータスは《XY-ドラゴン・キャノン》のものが用いられている。 融合モンスターの体をしていますが「XYZ」と同じく指定のモンスター2体を場から除外することによってのみ特殊召喚が可能で、名称指定されている《Y-ドラゴン・イアヘッド》と《Z-ジリオン・キャタピラー》は装備カードなどとして場に出ている状態のものも除外できる。 その効果はEXデッキからの特殊召喚時に誘発する《重起士道-ゴルドナイト》や《霊魂鳥影-姫孔雀》の「ユニオンモンスター」版となる効果で、これによって遂に《前線基地》などをサーチすることができるようになり【ユニオン】にとっての大きな進歩となったわけですが、出す方法が方法なだけにサーチされるのは大方《ユニオン格納庫》か《ユニオン・アクティベーション》となる。 後半の手札からの展開効果はこのカードを特殊召喚する過程で《B-バスター・ドレイク》が墓地に送られることを見込んだ能力となっており、サーチしてきた《Z-ジリオン・キャタピラー》を展開してこのカードを特殊召喚するために除外した《Y-ドラゴン・イアヘッド》を装着して展開し、さらにイアヘッドで墓地のドレイクを装着して好き放題できてしまう。 前々から言い続けていることですが、既に完全に「AtoZ」をはじめとする光機械に私物化されている「ユニオン」という存在が、このカードの登場によってそれがさらに奥深くに進行したという感じですね。 |

|||

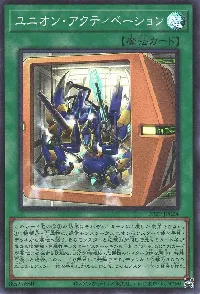

Secret Super ▶︎ デッキ |

10 | JP024 | ユニオン・アクティベーション |

|

光DPにおいて「XYZ」や「ABC」が《ユニオン格納庫》に続く形で獲得した新たな魔法カードのサポート札。 その性質は端的に言うなら《ユニオン・コントローラー》でサーチが可能な1枚でデッキからの墓地肥やしもできるサーチ札という超性能です。 デッキに《X-ヘッド・キャノン》を入れる必要がありますが、そうすることで新生【AtoZ】の最強初動である《X-クロス・キャノン》をサーチできるようになるのでその価値もあります。 墓地効果は原作漫画で「XYZ」と関わりの深かった《オベリスクの巨神兵》を意識したフレイバー重視のおまけ効果ですが、魔法カードの墓地効果でありながら《ABC-ドラゴン・バスター》のフリチェの分離効果を使えば相手ターンにサーチ→召喚を行うことができるため、《神獣王バルバロス》のような召喚誘発効果を持つモンスターとの併用で侮れないパワーも発揮できます。 |

|||

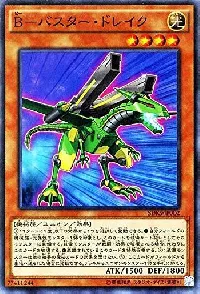

Rare ▶︎ デッキ |

2 | JP025 | AtoZエナジーロード |

|

光DPにおける新生「XYZ」の新規カードとして最後に公開されたカードですが、レジェンドDP時代から続く「新規カードの罠カード枠は大方微妙枠かハズレ枠」という路線をそのまま行ってしまった感じのある罠カード。 デッキが回り切っていないとろくに使えない効果である上に罠カードなのにどちらもフリチェで使えない発動条件が設定されており、それでいて専用のサーチ手段すらないというのはさすがに厳しく、〇〇の数だけドローとか6体までデッキに戻すとか言っていっぱい何かができる可能性があるという大振りな効果と勢いだけで通そうとしてもすっかり12期までのカードパワーに慣れてしまったデュエリスト達の目を欺けるほど現実は甘くない。 とはいえ今回の場合は他の6枚の新規カードがあまりに性能が高いのでこういうのが1枚くらいあってもそれほど気になりませんね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP026 | X-ヘッド・キャノン |

|

原作のバトルシティ編で海馬が使用し、OCGにユニオンというシステムが生まれるきっかけを作った機械族モンスター。 登場時点で機械族の下級通常モンスターとしては既に1期に登場していた《メカ・ハンター》に次ぐ二番手となる攻撃力でしたが、あちらとは属性が異なる。 このカードの登場で《王室前のガーディアン》の方はさすがにお役御免となりました。 《V-タイガー・ジェット》と同様に光機械のユニオンサポートを受けられないのが残念ですが、通常モンスターには通常モンスターのストロングポイントがあるので問題ないでしょう。 その見た目は《雷魔神-サンガ》と同じ安定の上部パーツという感じのフォルムで、土台と首2つにしてしまったABCはもっと見習うべきでしたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP027 | Y-ドラゴン・ヘッド |

|

XYZの中段パーツとなる機械族のユニオンモンスター。 《Z-メタル・キャタピラー》より守備力が300高いだけで、こちらからあちらへはユニオンできず、ユニオンした際の装備モンスターの強化値もあちらよりも低い。 ユニオン対象となるモンスターがユニオンモンスターではないため《ユニオン格納庫》の2の効果で装着できないのもあちらに負けている。 要するにキャタピラーとほぼ同じで何ならちょっとだけ弱いカードって感じなのですが、にも関わらずこのカードだけが初出がウルトラレアという謎のカード。 これがドラゴンをモチーフにしたモンスターの持つアドバンテージだとでも言うのだろうか。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP028 | Z-メタル・キャタピラー |

|

総合的に見て《Y-ドラゴン・ヘッド》より少しだけ優れていると言える機械族のユニオンモンスター。 それはそれとしてスーの価値があるかと言われると、原作カードが高レアリティに設定される傾向だった当時基準でもさすがに微妙で、初出の【XYZ】が史上最大のブルジョワデッキとなっていた一因でしかなかった。 《パワードクロウラー》のカード名を見るに、このカードも登場した時期が時期なら今のカード名ではなかったかもしれない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP029 | A-アサルト・コア |

|

第3期にOCG化した「XYZ」の後続機として9期に設計された「ABC」の1体となる光機械のユニオンモンスター。 「XYZ」と「VW」は1号機となるモンスターが通常モンスターでしたが、「ABC」では1号機であるこのカードを含め全てユニオンモンスターとなっている。 これら3体は共通の発動・適用条件となる3つの効果を持っており、発揮する2と3の効果が固有効果となるのですが、このカードは装備モンスターに与える耐性がこのカード以外のモンスター効果、場から墓地に送られた場合に誘発する効果が自身以外のユニオンモンスターのサルベージ効果となっている。 モンスター効果への耐性の有用性は言うまでもなく、サルベージ効果もデッキに触れる《B-バスター・ドレイク》には一歩劣るものの数的アドバンテージになる優秀な効果であり、墓地に送られた自身をサルベージできないだけで同名カードのサルベージは可能でかつ効果に名称ターン1がないので、コンボデッキでは2枚で無限機関とすることも可能となります。 ただし《ABC-ドラゴン・バスター》を特殊召喚するための「ABC」モンスターは場か墓地から除外する必要があるため、このサルベージ効果は使わない方が良い場面もあるでしょう。 これら3体を素早く場か墓地に揃えてABCを特殊召喚するためのモンスターなのであまり重要視されていませんが、だからこそ事故った時の下級1900打点というのもありがたいです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP030 | B-バスター・ドレイク |

|

第3期にOCG化した「XYZ」の後続機として9期に設計された「ABC」の1体となる光機械のユニオンモンスター。 墓地に送られた場合に発動できる固有効果部分がサーチ効果というデッキに触れる効果でしかも発動に名称ターン1がないので、3体の「ABC」ユニオンモンスターの中で最も重要な役割を果たす存在となる。 サーチ対象がユニオンモンスター全般であるのも将来性を感じるところであり、今後機械族やユニオンモンスター1体でL召喚できるリンク1モンスターや、初動札が召喚権に依存しないユニオンモンスターである新たなユニオンテーマが登場することによって単独での採用も見込めそうなカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

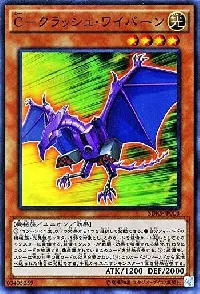

7 | JP031 | C-クラッシュ・ワイバーン |

|

第3期にOCG化した「XYZ」の後続機として9期に設計された「ABC」の1体となる光機械のユニオンモンスター。 墓地に送られた場合に発動できる固有効果部分が手札からのユニオンモンスターの特殊召喚となっており、除外すべきモンスターを場か墓地に用意する必要がある《ABC-ドラゴン・バスター》を特殊召喚するための展開補助ができますが、手札と場のカードの合計枚数で見ると数的アドバンテージにならない効果でかつ手札にペアを揃える必要があるため、他の2体と比べるとABCを特殊召喚するためにデッキに入れなければならないカード感はあります。 ユニオンモンスターならレベルを問わずに特殊召喚できるので、今後高い打点を持っていたり特殊召喚されることで効果が誘発するユニオンモンスターが増えてくれば、多少は有用性が上がりそうなカードではありますね。 守備力は下級モンスターとして十分高い2000となっており、固有効果が一番強い《B-バスター・ドレイク》をどっちつかずの攻守に設定しているのはおそらく狙ってやったことでしょう。 しかしライフを取る力や戦闘で倒せるモンスターがBよりも弱く少なくなっているという点では、結局このカードが一番使いづらいという評価に落ち着きそうです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP032 | XYZ-ドラゴン・キャノン |

|

原作のバトルシティ編で海馬が使用したモンスターで、遊戯の《磁石の戦士マグネット・バルキリオン》のポジションにあたる合体モンスター。 原作でもバルキリオンが先行していたのもあって、このカードが漫画に登場した時点でも「同じ3体の下級モンスターを必要とするのにバルキリオンに比べてえらく攻撃力が低いなあ」と思ったものです。 OCGではモンスターの種別からそれぞれがかなり異なる仕様になり、こちらは《融合》を必要としない融合モンスターというかなり特殊な存在となりました。 それを利用した《異次元からの帰還》などを用いた独自の運用法などが生まれ、後に登場したユニオンやXYZの専用サポートの登場もあり出すこと自体はそれほど難しくなくなりましたが、やはりこのカード本体が力不足で、攻撃力の低さや余計な蘇生制限がかなり気になり、ターン1のない万能単体除去効果も手札コストが必要で対象を取る破壊なので、現代基準ではやはりそれほど強いとは言えなくなってしまっている。 見てくれのカッコよさなら間違いなくABCに勝っているんですが、性能は残念ながら雲泥の差と言わざるを得ないでしょう。 ABCとVWの両方とドッキングすることができ、イラスト違いが2種類も登場していたりと、原作カードの中ではかなりの厚遇を受けているカードではあると思います。 |

|||

Quarter Century Secret Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP033 | ABC-ドラゴン・バスター |

|

お互いのターンにフリチェで場のカードを単体除外し、相手のターンでフリチェで相手の対象を取る効果を避けて分離できる強力な融合モンスター。 かつて環境の支配者となったABCのエースモンスターであり、分離効果が墓穴に無茶苦茶弱いことと、ガトリングドラゴンを髣髴とさせる見た目が最高にダサいことだけが弱点とよく言われるカードです。 やっぱ融合素材に首長竜が2体いて残りの1体がまるっきり土台って感じのモンスターだとそりゃこうなっちゃうよねという感じで、色んな意味でのバランスはXYZを見習って欲しいところです。 これまでもそういう傾向はありましたが、このモンスターが登場したストラク以降、ユニオンというシステムは完全に光属性の機械族の私物となってしまったという印象ですね。 元々XYZの存在がこのシステムを世に送り出したので、当然と言えば当然なのかもしれませんか…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP034 | AtoZ-ドラゴン・バスターキャノン |

|

《ABC-ドラゴン・バスター》と《XYZ-ドラゴン・キャノン》という、モンスター3体を合体させて誕生した機体同士をさらにドッキングさせて作る超贅沢なモンスター。 語感は《VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン》に一歩劣る感じですが、代わりに表記上のカード名があちらよりもワンランク上のオシャレなものになっている。 4000打点のモンスターに手札コストを用いたターン1や同一チェーン上では1度だけという制限もないパーフェクトカウンター効果を搭載し、さらにABCと違って《墓穴の指名者》を食らわない非常時の分離効果もあるというかなり強力な能力を持ちますが、お互いのターンにフリチェで除外による除去効果を出せるABCのままでも十分強いことを考えると、現代基準では性能の低いXYZを出すためのカードをデッキに入れてまで特殊召喚したいモンスターとは思えない。 効果の性質上が変化しているため、ABCやXYZの上位種ではあるものの上位互換とは必ずしも言えず、自身のカウンター効果をカウンター罠で上から叩かれると分離することができず致命的なディスアドバンテージを負うことになる。 「のみ特殊召喚できる」なので他の方法による特殊召喚も評価時点はできず、RUMなどを使ってちゃんと出しても《やぶ蛇》で直に出しても強い《RR-アルティメット・ファルコン》などとは異なる存在です。 一応自身を特殊召喚する際に装備カードなどとして場に出ているABCやXYZも除外できるのは救いであり、これを利用すればデッキのXYZ要素は最小限に抑えることができますが、その場合は分離することはできません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

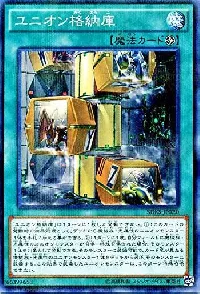

10 | JP035 | ユニオン格納庫 |

|

元々機械族が圧倒的シェアを誇っていたユニオンでしたが、このカードの登場によりユニオンは完全に機械族、中でもXYZ関連のモンスターが属する光属性のモンスターたちの私物となりました。 ぶっ飛んだフィールド魔法と言えばこのカードという感じで、テラフォを制限カードに追い込んだ一因でもあります。 発動時に光機械ユニオンをサーチ、そのサーチした光ユニオンを場に出すことでデッキからカード名の異なる光機械ユニオンをそのモンスターに装備と、1枚で即座に2回デッキに触ることができてしまいます。 装備したユニオンは装備カードである限りこのターン特殊召喚できませんが、装備する光機械ユニオンをドライバーにすることで、ドライバー経由で意中の下級ユニオンを装着→自身の効果で場に出すことが可能となり、それらを素材にリンク召喚でどうのこうのしているうちにあっという間にABCの完成となります。 光機械ユニオンは現状けして種類数は多くないですが、登場時にはドライバーのような足りない部分を補えるモンスターが出てくることは想像に難くないため、その将来性の高さも言うことはないでしょうね。 ちょっと前まではこういうカードの存在は再強化時のリミッターみたいになって後続のカードパワーを低下させてしまう傾向にあったんですが、まあ何しろ周囲があまりに強くなりすぎました。 |

|||

Secret Super ▶︎ デッキ |

8 | JP036 | トリックスター・フーディ |

|

同じパックで登場した《トリックスター・アクアエンジェル》も含め、気付いたら手札から自己SSできる系のモンスターがやたら多くなってきた「トリックスター」下級モンスターのそれに該当する1体で、こちらは「トリックスター」融合・Lモンスターのどちらかが自分の場に存在する時にそれが可能となる。 適当にNSした下級トリックスター1体で《トリックスター・ブルム》か《トリックスター・コルチカ》をL召喚する、《トリックスター・キャンディナ》からこのカードを持ってきてキャンディナ1体でコルチカをL召喚する、《トリックスターバンド・ドラマチス》の融合召喚誘発効果で持ってくるなどの手順でその条件を満たしていくことになるでしょう。 そうやってリンク2への道が拓けたら今度はこのカードを《トリックスター・ノーブルエンジェル》などの「トリックスター」LモンスターのL素材として墓地に送ることで、「トリックスター」における融合関係の2枚のカードにアクセスすることもできます。 サーチできるカードは融合召喚を行うカードとしてはそれほど性能が高いわけではなく対応する融合モンスターもまだ少ないので、今後に期待したい感じの能力になりますかね。 |

|||

Secret Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP037 | トリックスター・アクアエンジェル |

|

【トリックスター】の使用者である「ブルーエンジェル」をモデルとした「トリックスター」の新たな下級モンスターであり、彼女と同一人物である「ブルーメイデン」が使用した「マリンセス」カードとしても扱う水属性モンスターであることから、2024年の光DPの「トリックスター」新規でありながら、2021年の水DPで既に強化されたはずの「マリンセス」を再度強化することにも繋がったカード。 元々デッキ内の全ての下級モンスターが1枚初動になれる【マリンセス】にとって、これほど緩い条件で手札のみならず墓地から自己SSできるというのは非常に有用であり、レベルも4と【マリンセス】におけるX素材の適性も高く完璧な仕上がりで、【トリックスター】においても《トリックスター・キャンディナ》からランク4Xに繋がる展開要員として使えるという点で《トリックスター・リリーベル》や《トリックスター・キャロベイン》とも差別化できている。 L素材にした時に誘発する効果も数的アドバンテージにこそなりませんが、相手の手札と場のセットカードの内容という非公開情報をまるまる抜き取れるため、それほど多い妨害数があるわけではない上にリンク1モンスターが存在する【マリンセス】にとっては、発動が容易でかつマストカウンターを勝負感に賭ける必要がなくなるというだけでもめちゃ強いと言っていいと思います。 唯一の欠点はおそらく墓地からも特殊召喚できるために自己SS効果をデュエル中に1度しか使えないということで、有用な初動になり得るために複数積みたいカードである一方で実際にはピン挿し採用が丸くなりがちと言ったところでしょうか。 いずれにしても【マリンセス】にとっては完全なる棚ぼた新規という感じで今後使用されるカードになると思いますし、サイバース族ではないハンデも《スプラッシュ・メイジ》の効果発動後の制約に引っかかる点と《群雄割拠》に邪魔される程度なので問題ないでしょう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

7 | JP038 | トリックスターバンド・ドラマチス |

|

このカードが登場するまではテーマ内で唯一の融合モンスターであり、独りで楽器担当をやらされていた《トリックスターバンド・ギタースイート》を救うべく12期の新規カードとして登場した2体目の「トリックスター」融合モンスター。 融合召喚誘発効果で同名カードが場や墓地に出ていない「トリックスター」カードをサーチするという、このカードの融合召喚のためにそこそこデッキを回す必要があるのにそこからまたサーチしに行くというのが何だか順番が逆なようなと感じる効果ではありますが、サーチ自体はいくらあっても困る効果ではないですし、ここから展開する《トリックスター・ノーブルエンジェル》のことを考えればあってしかるべき効果ではあります。 ノーブルと同じく効果ダメージで誘発する弱化効果はあちらと違って相手ターンでの妨害としてはあまり強くないので、効果ダメージを与えることを得意とする【トリックスター】が自分のターンに戦闘で相手のLPを取りに行くことに使うのが主となるでしょうか。 専用の融合カードがどっちもデッキ融合ではなく、墓地融合が行える《トリックスター・ディフュージョン》が罠カードであることも考えると、そこから融合召喚されるモンスターとしては割と微妙な性能だなという印象で、ノーブルが一緒に出ていることが前提なところがある感じですね。 |

|||

Secret Super ▶︎ デッキ |

9 | JP039 | トリックスター・コルチカ |

|

《トリックスター・ブルム》に続く2体目の「トリックスター」のリンク1モンスターで、リンクマーカーの向きも同じ。 あちらと違ってレベル3以上の「トリックスター」モンスターもL素材にできることから、《トリックスター・キャンディナ》の効果で《トリックスター・フーディ》をサーチし、キャンディナ1体でこのカードをL召喚するという流れで、フーディの自己SS条件が満たされあちらを展開することができる。 同じことは《トリックスター・リリーベル》や《トリックスター・キャロベイン》や《トリックスター・アクアエンジェル》をサーチすることでも可能ですが、フーディには自身がL素材になった時に誘発できるサーチ効果があるため、L召喚展開を行う場合はこれを利用した方がお得です。 墓地効果の方はまあそれほど画期的というわけではなく《オネスト》を使える【トリックスター】とはそれなり相性の良いバーン効果という程度で、L素材になることで場での仕事がすぐに終わるカードがおまけで持ってる効果としては少なくとも邪魔にならないし悪くない効果という感じです。 ぶっちゃけ既にリンク1モンスターが存在しているテーマに対してわざわざ新規として出すほどでもないようにも思えるカードですが、上記のようにブルムではできなかったことができるカードであることもまた事実ではありますね。 「剛鬼」「オルターガイスト」「ティンダングル」「ダイナレスラー」のリンク1モンスターはいつになるかなあ…。 |

|||

Quarter Century Secret Secret Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP040 | トリックスター・ノーブルエンジェル |

|

「トリックスター」の新たなリンク2モンスターであり、【トリックスター】がようやく獲得した相手ターンでのちゃんとした妨害に使える能力を持つLモンスター。 ステータスやL素材縛りだけでなくその見た目も《トリックスター・ホーリーエンジェル》とほぼ同一のものとなっている。 除去の質自体はそれほど高くないものの、自身の3の効果によってどちらかが効果ダメージを受けることで対象とした場の表側表示のカード1枚に単体破壊効果を出すことができ、これにより効果ダメージを自身が受けたり相手に与えたりする誘発効果や誘発即時効果などと組み合わせることで相手ターンにおける妨害に使うことができます。 自身のL召喚誘発でデッキから持ってこられる「青い涙」カードの中にも、これを相手ターンに実行できる《青い涙の乙女》が存在しているというのも大きいですね。 また2の蘇生効果はその発動条件から《トリックスターバンド・ドラマチス》の融合召喚誘発効果でサーチした《トリックスター・リリーベル》や《トリックスター・キャロベイン》や《トリックスター・フーディ》を自己SSしてそれらをL素材としてこのカードをL召喚する流れで強く使えるようになっており、あちらをこのカードのリンク先に蘇生することであちらの効果も活かすことができます。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

6 | JP041 | トリックスター・ディフュージョン |

|

第10期当時に中途半端とすら呼べないレベルの融合召喚ギミックをテーマに組み込んでしまった「トリックスター」が、12期の新規として《トリックスターバンド・ドラマチス》と共に獲得した融合路線での強化札となる「フュージョン」罠カードで、《トリックスター・フーディ》が自身が「トリックスター」LモンスターのL素材とした墓地に送られた場合に名称指定でサーチできるカードの1枚でもある。 その効果はフリチェで「トリックスター」融合モンスターの墓地融合か「トリックスター」LモンスターのL召喚を行えるというもので、墓地効果となる攻撃誘導効果はおまけ。 融合召喚できるモンスターは評価時点では種類数が少ない上に相手ターンに出せることが強いという能力を持つわけでもなく、墓地の「トリックスター」モンスターが除外されることで出てくる《トリックスターバンド・ドラマチス》のサーチ範囲が広くなるのが相性が良いという程度で、L召喚の方も相手ターンに《トリックスター・ノーブルエンジェル》や《トリックスター・ベラマドンナ》が出てくるとか、《トリックスター・フォクシーウィッチ》の効果が誘発するとかそんな程度かなという感じ。 相手ターンにフリチェで自分の場や墓地のモンスターを動かして別なモンスターを出すという時点で色々な使い方が考えられるカードではありますが、強いカードかと言われると罠カードであることも含めてどうかなという感じで、あくまで《トリックスターバンド・ドラマチス》を使う場合にそれを融合召喚するための1手段に過ぎないってところですかね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

7 | JP042 | 青い涙の乙女 |

|

《トリックスター・ノーブルエンジェル》の登場によってまさかのカード効果に指定される運びとなった「青い涙」カードですが、こちらはノーブルと同時に登場した新規となる2枚目の「青い涙」カード。 汎用的に使える1の効果と効果ダメージを受けることで発動する2の効果という、先行していた《青い涙の天使》と類似する性質を持っており、こちらは1が自分の場にLモンスターがいる時に使える特殊召喚されたモンスターへの単体除去+効果ダメージ、2の効果でセットできるカードが通常魔法に変化している。 1は特殊召喚されたモンスター限定でかつフリチェで使えるわけでもありませんが、これをサーチできるノーブルの効果のトリガーを引けるカードでもあり、妨害回数を厚くできる点では悪くない効果です。 2の効果はセットできるのが通常魔法でセットしたターンには発動できないので、《魔を刻むデモンスミス》からの展開で出した《永遠の淑女 ベアトリーチェ》のフリチェのデッキからの墓地送りと《刻まれし魔ラクリモーサ》の墓地発動の効果ダメージでどうのこうのという流れでは《青い涙の天使》でセットできる通常罠カードと同じようにはいきませんが、セルフバウンスすればその制約もなくなるという点では活用する余地もありそうです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP043 | トリックスター・リリーベル |

|

「トリックスター」のメインデッキの1軍モンスターの末席に位置するモンスターで、メタビ軸の【トリックスター】でも1枚だけ採用されることの多いカード。 12期ではすっかりお馴染みになったドロー以外で手札に加わることによる自己SS能力と、直接攻撃効果に連なる形で誘発するテーマモンスター1体をサルベージする効果によって、展開・ライフ取りの促進・数的アドバンテージの獲得とリソースの確保といった具合にマルチな活躍をしてくれる。 同名カードもサルベージ可能であり、それをトリガーに自己SS能力も発動でき、サルベージ効果には名称ターン1がないので自己SSした同名カードで直接攻撃を行うことでさらにサルベージすることも可能です。 下級モンスターで守備力も2000と高めですが、初手に「トリックスター」モンスターがこのカードだけくるという大事故が起こり得るため純型の構築でも3枚積むようなカードではありませんが、光DPにも再録されている点から有用なカードであることは公式からも認識されていることは間違いないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP044 | トリックスター・マンジュシカ |

|

キャンディナ、リリーベル、キャロベインらと共に、メインデッキのトリックスターの圧倒的1軍メンバーの1人で、その性能は言うなればトリックスターのトリックスター。 このカードの存在があるため、キャンディナにヴェーラーや泡影を打つことはもの凄く気が進まない感じです、それでも打たざるを得ないのですが…。 完全フリチェな上に名称ターン1もなく、先に特殊召喚してから回収するため不発になることも少なく、複数のマンジュシカが手札にあれば、対象にできるトリックスターが1体しか場にいなくても、全員雪崩出ることが可能です。 バーン効果の方も拷問部屋やリンカネと併用することで相手プレイヤーを焼き切ることすら可能であり、トリックスターデッキの強さの源であり象徴と言えるモンスターかと思います。 このカードやライステのパワーが高すぎて、メインデッキの他のメンバーどころか、エクストラの面々すらまとめて2軍扱いにしてしまうほどで、トリックスターが精鋭陣だけを集めたメタビに走ってしまうのもやむ無しという感じです。 打点の方も下級トリックスターでは18打点のキャンディナに次ぐ数値になっており、いかにもレベル4っぽいステータスですが、よく見るとレベル3なのがチャームポイント。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP045 | トリックスター・キャンディナ |

|

下級18打点でNS誘発のテーマの万能サーチャーという、いわゆる〇〇版エアーマンと呼ばれるモンスターの一種。 デッキに触る効果なので間違いなく強い&基本的にテーマの必須カードとなりますし、評価的にもまず8点以下になることはあり得ない性能なのですが、SSには非対応であることも含め、現代遊戯王のテーマでは何ら珍しくもない効果です。 ただしこのカードの場合は、自身と相互にサーチし合えるライステの性能が高すぎることと、このカードかライステが連れてくるマンジュシカとこのカードとの相性があまりに良すぎるため、文句なしの満点ということになってしまいます。 トリックスターカードはメインもエクストラも最小限にして、残りの枠は手札誘発や捲り用モンスターなどの汎用に充てられるという悲しみは、限られたメンバーのみで強すぎるシナジーを形成してしまった弊害でもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP046 | トリックスター・キャロベイン |

|

手札誘発効果でトリスタの戦闘補助ができる上級トリックスター。 情報公開に不手際があったせいでお漏らし娘などとも呼ばれるちょっと不憫なモンスターです。 手札からの打点補助だけでも有用な効果となりますが、その真骨頂は自分の場が空かトリスタしかいない時に自己SSできる効果。 自己SS時に場が空ならトリスタカードが必要ない点と、このカードをサーチできるライステの罠チェック性能の高さ、そしてそのライステをサーチできるキャンディナの存在は素材の展開にあまりに都合が良かったということです。 キャンディナ→ライトステージで引き寄せて相手のバックを1枚封じつつ、自己SSして汎用リンクの素材として使うというのが主な使われ方で、特に効果モンスターなら何でも素材にできるアナコンダの存在が非常に大きく、ドラグーンビートなどでの活躍も見られたことは、ライステ制限の原因の1つとして挙げられるかと思います。 その性質上、どちらかを使うともう片方の効果は使えないということもあり、出張する場合はほぼ自己SS要員となるわけですが、打点補助もSSが封じられている時などにキャンディナに使っていけるし、無強化アルファルくらいなら抜くことができるため、トリスタデッキでなくても十分選んでいける効果と言えます。 一応このカードの自己SSは発動するタイプのやつなので、Gとかチェーン無効とかには気をつけなければなりません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP047 | トリックスター・ブルム |

|

レベル2以下のトリックスターを素材にリンク召喚されるトリックスターのリンク1モンスター。 効果はどちらもコンボ前提という感じで、特にドロー効果はそのままだと相手にアドバンテージを与えてしまう効果となるので、発動が任意ということで基本的にはあまり使わない方が良いものになるでしょう。 NSした《トリックスター・ヒヨス》から簡単にモンスターを2体に並べることができ、《トリックスター・ライブステージ》があればさらにリンク値を伸ばすことができるため、リンク1であることそのものが強いタイプのモンスターとなります。 今後レベル2以下のトリックスター及びリンク3以上のトリックスターに強いモンスターがもっと増えれば、テーマにおける重要度もさらに高まることでしょう。 いやあ剛鬼やオルターガイストやティンダングルやダイナレスラーのリンク1モンスターも早く拝みたいところですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP048 | トリックスター・ホーリーエンジェル |

|

アニメヴレインズにおける【トリックスター】の使い手であるブルーエンジェルのエースモンスターとなるリンク2モンスターで、「トリックスター」Lモンスター群の顔とも言うべき存在。 ただ単に出番が多くて目立っていて見てくれが人気なだけではなく、性能的にもテーマ内のLモンスターの中では癖が少なく扱いやすいカードとなっている。 しかしこれを同じアニメテーマのリンク2モンスターである《転生炎獣サンライトウルフ》や《オルターガイスト・ヘクスティア》と同列に考えるのはかなり無理がある性能で、純型の【トリックスター】でなら当然EXデッキにとりあえず採用されはしますが、《トリックスター・キャンディナ》と《トリックスター・マンジュシカ》と《トリックスター・リリーベル》と《トリックスター・キャロベイン》しか採用しないメタビ型の【トリックスター】では、他のテーマ内のLモンスターと同じく正直いてもいなくても同じレベルという悲しみに包まれる。 要するにこのカードの存在って別にテーマの強みではないし、まして【トリックスター】を使用する動機になるほどのことが全く書かれていないんですよね。 2024年の光DPで「トリックスター」は新規カードを獲得することになるため、これによって少しでもこういった状況に変化があればとは思います。 |

|||

Quarter Century Secret Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP049 | トリックスター・ライトステージ |

|

発動時効果でトリックスターモンスターをサーチしながら、相手のバックによる妨害を1つ潰していく強力フィールド魔法で、特に神罠などのカウンター罠をチェックすることにかけてはエキスパート。 キャンディナのモンスター効果で相互サーチができるという、テーマのフィールド魔法の理想形のようなカードです。 展開効果を持つキャロベインと共に、アナコンダをリンク召喚するためのトリックスター出張セットを作り出した元凶となるカードである。 個人的にはずっと制限カードのままでいてほしいところですが、再強化の前後で緩和される可能性も大いにあると思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

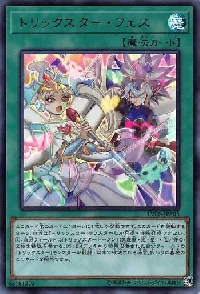

5 | JP050 | トリックスター・フェス |

|

自分の場に「トリックスター」ネームを持つトークン2体を発生させる効果を持つ通常魔法で、これに続けて《トリックスター・キャロベイン》を手札から自己SSすることができ、このカードにも「トリックスター」ネームがあるので《トリックスター・キャンディナ》の効果でサーチすることもできる。 そして発動するターンの制約内容及び墓地効果となる身代わり効果の内容から、このトークンを足掛かりに何卒と言わんばかりに全力で「トリックスター」Lモンスターを出してもらうことに誘導し注力したカードとなるのですが、評価時点で使用できる「トリックスター」Lモンスターの面々ではこの程度の性能のカードを出したところで到底そっちに舵を切るには至れず、ただただ制約が重いだけのカードとして今日も今日とて捨て置かれているという状況です。 果たしてこの評価をつけた2日後に発売される光DPの新規「トリックスター」カード群によってこの状況を打開できるか、注目させていただきましょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP051 | トリックスター・フュージョン |

|

「トリックスター」融合モンスターのみを融合召喚できる《融合》に、テーマネームと墓地のテーマモンスターをサルベージできる墓地効果がついている魔法カード。 【トリックスター】では《トリックスター・キャンディナ》や《トリックスター・フーディ》の効果で簡単にサーチができ、サルベージ効果は数的アドバンテージにもなる効果ですが、デッキや墓地から融合素材を捻出できるわけではなく、テーマの特徴でもある効果ダメージに関する効果もないし、サルベージしたモンスター及びその同名カードはこのターン召喚・特殊召喚どころかセットすらできないので使い道は限られる。 テーマ内のカードで持ってきやすいことと墓地効果が一応ちゃんとしているのと12期に対応する融合モンスターが1体から2体に増えたので《タイラント・ダイナ・フュージョン》よりは多少ましな程度のカードといったところです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

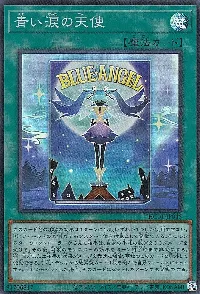

5 | JP052 | 青い涙の天使 |

|

使い手であるブルエンの絵本をモデルとしたカード名の通り、トリスタネームやトリスタを直接指定した効果を持たないがトリスタサポートとなる魔法カード。 モンスター1体の効果を無効にする代わりに、自分のモンスターを対象にした場合は相手に、相手のモンスターを対象にした場合は自分に、それぞれのプレイヤーの手札枚数に比例した効果ダメージが入ります。 通常魔法で対象を取るということで妨害には使いづらく、捲り札としても類似カードと比べるとイマイチで、バーンカードとしても相手の手札が5枚あっても1000ダメージとあまりダメージ効率が良いとは言い難い感じです。 メインとなるのはどちらかのプレイヤーが効果ダメージを受けた時に誘発する墓地効果の方で、これにより手札やデッキから任意の通常罠1枚をセットすることができます。 トラトリとの最大の違いはデッキに1枚しか入れていない通常罠も選択できることで、トリスタには制限カードのリンカネという実にわかりやすい選択肢がある上に、相手ターンに効果ダメージを入れる手段が多数存在するため当然相性は良いです。 数的アドバンテージを考えると基本的にはデッキからセットしたいですが、手札からセットした場合はセットしたターンに使用できるため、自分のターンですぐに発動したい通常罠がある場合には当然この効果を利用しない手はなく、相手ターンで手札からセットする場合、メインフェイズにしか発動できないため相手のドローフェイズやスタンバイフェイズに放たれるツイツイやコズサイが嫌な通常罠や、相手が展開する前の露払いとなるカードを避けたい通常罠カードにとっては、それらをケアすることができるありがたい効果となります。 しかし前半の効果と後半の効果がいずれかターン1であるため、複数積むとダブった時に弱く、2枚目で1枚目の墓地効果を誘発させることができるとはいえ、それを同一ターンや相手ターンにできないのはやはり正直イマイチな感じ。 弱くも強くもない前半の効果を考えると、副葬などでさっさと墓地送りにしてしまうのも1つの手かもしれませんね。 いずれにせよ相手ターンにデッキからセットしてもそのターン中の妨害にならないし、トリスタネームがないのもあり、トリスタデッキにおいてもさして優先度の高いカードとは思えない代物です。 とはいえメイン効果と言える後半の墓地効果に対し、前半の手打ちした時の効果がモンスター1体の効果を無効にするという、比較的汎用性の高い効果であることは救いではあると思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP053 | トリックスター・リンカーネイション 制限 |

|

2022年7月施行のリミットレギュレーション時点で、禁止カードに指定されている罠カードはそれなりの数がありますが、制限・準制限カードとなると、実は片手で数えられるほどしか罠カードには規制を受けているカードがありません。 その数少ないカードのうちの1枚が同時点でアニメテーマでもある「トリックスター」カードの罠カードの中で唯一OCG化され、フリチェで相手の手札を全除外して強制的に手札を入れ替えさせる効果を持つこのカードです。 前半の効果はトリスタとは直接関係しませんが、相手の手札枚数によっては大量にドローさせることができるため《トリックスター・マンジュシカ》のバーン効果と相性が良く、普通に使用しても相手がサーチなどを駆使して手札を整えたところで発動することでそれらを台無しにでき、除外するので墓地利用もさせないという強さも光ります。 元から他の効果との組み合わせでさらなる力を発揮する系のカードではあったのですが、汎用手札誘発モンスターでもある《ドロール&ロックバード》とのコンボによって手札を全除外させるだけでドローはさせないという、ゲームを破壊するカードと化してしまったため敢えなく制限カードに。 《トラップトリック》との兼ね合いや後半の墓地効果を含む両方の効果に名称ターン1などの弱い制約が書かれていないため現時点での制限緩和は難しく、上記のマンジュシカとの相性の良さや、トリスタネームを持つが故の取り回しの良さから必ずしもトリスタ本体は無関係で単なる被害者とは到底言いづらいのですが、後半の墓地効果が墓地に送られたターンからでも完全フリチェで使用可能な純トリックスターデッキにおいて普通に有用な蘇生効果であるだけに、それを前半のクソゲー製造機となる効果とドッキングされたことはやはり悲劇だったと言うべきでしょう。 ここからは超個人的なお話になりますが、現在制限カードに指定されており、どちらもゲーム破壊系の効果を持つ2枚の罠カード、リブート・リンカネは両方禁止カードでいいと思っていますし、唯一の準制限の罠カードだったエルドの血染めも制限解除された今、近い将来制限・準制限カードに指定された罠カードが0枚という清々しいリストが見られる日がくることをこっそり期待しております。 え?それは《レッド・リブート》が何よりも憎くて、《虚無空間》が逝き、最推しだった《王宮の勅命》さえも禁止になった今だからそんなことを言うんだろうって? い、嫌だなあ…だ、断じてそんなことはありませんですよ、ハ、ハハ…。 |

|||

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 12:27 評価 10点 《青眼の精霊龍》「総合評価:《青眼の究極霊竜》を呼び出し妨害を…

- 12/06 11:04 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性