交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION- コンプリートカード評価(みめっとさん)

RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP001 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム |

|

原作のバトルシティ編でマリクが使用し、この度まさかのグッズ化も果たしてしまった、相手のモンスター2体を喰らって相手の場にプレゼントされる3000打点の大型モンスター。 その召喚条件から、「壊獣」モンスターや《ラーの翼神竜-球体形》と同様にリリース耐性というごく僅かな耐性持ちを除けば完全耐性を持つモンスターすらも葬り、複数のモンスターで制圧を敷く布陣にも有効になります。 こちらはNSが封じられてしまうデメリットがあり、1体からリリースできる上に召喚権も奪われない壊獣と比べると取り回しが悪く、3体のリリースが必要ですが、NS扱いなのでSS封じにも強いラー玉に比べると制圧貫通力も低くなりますが、このカードもそれらにけして劣らない十分な強さを備えているかと思います。 相手の場に3000打点のモンスターを与えてしまいますが、相手はこのモンスターを従えている限り毎ターン効果ダメージを受けることになり、このモンスターには特に耐性はないため、バウンスやコントロール変更系の効果で取り戻したり、破壊誘発や攻撃力を参照する自分のカード効果の的にしてしまうことも有効となります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP002 | ローンファイア・ブロッサム |

|

国内では第5期のレギュラーパックにあたる、つまりシンクロ召喚導入前のパックにおける海外版先行収録カードとして花開いた下級植物族モンスターで、植物族にとっての永遠の財産。 これまで植物族とはもっとも縁遠かった炎属性から種族の終生1軍モンスターが誕生し、テーマ内での連携がよほど強固でない限り、植物族を主体とするデッキなら使わない理由がないほど。 自身をリリースすることで単独でもデッキから特殊召喚可能なあらゆる植物族をリクルートすることができ、リリースには自身以外の植物族も利用できて名称ターン1もない。 レベル3で攻撃力500以下というのは《デブリ・ドラゴン》にとっても大変都合がよく、エクストラパックで日本に上陸した際には既にティタニアルやシンクロ召喚システムも導入済みであり、瞬く間に八面六臂の活躍を見せるようになる。 自身をリリースする場合はスキドレも貫通し、このモンスターに当てに来たヴェーラーにチェーンしてデモチェで先に効果を無効にしてやることで、ヴェーラーの効果は受けず、デモチェによる無効は自身をリリースすれば貫通可能ということで、結果このモンスターの効果を使えるといったプレイングも。 このモンスターに《ダンディライオン》、《スポーア》、《グローアップ・バルブ》を加えた植物族4点出張セットは、この世代を闘ったデュエリストの間ではあまりに有名。 初出が6期以降で国内産なら絶対にこのような仕様にはならなかったと言えるモンスターかと思います。 リミットレギュレーションにおいては結構頻繁に動かされており、2022年4月時点では準制限となっていますが、いつか制限解除される日はくるでしょうかね? 追記:2022年7月のリミットレギュレーションでまたしても解除となりました。 なんとも忙しないモンスターだなという感じですが、これがこのカード本体のパワーの高さと、それとは別に主流となるデッキは常に変化しているということの証左なのでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP003 | エフェクト・ヴェーラー |

|

アニメ5D’sで遊星が使用した、相手のメインフェイズにおいてフリチェで相手モンスター1体の効果を無効にする手札誘発モンスター。 アニメではロットンのガトリングオーガに対してこれを使用しクソゲーを阻止したが、今や現実のOCGでもこれが常態化しつつある。 相手ターンの限られたフェイズでしか使えない、マクロ下では使えない、対象耐性持ちには効かない、手札誘発モンスターズでは比較的メジャーなカードなので抹殺されやすいなどの欠点があるが、それを考えても強いカードであることは間違いなく、うらら達のように名称ターン1がないのでダブっても使用可能なのが特に大きく、Gで何枚引いてきても問題ない。 必ずしも場の相手モンスターの効果の発動に反応する必要はないため、永続効果持ちや自身をリリースして効果を発動する起動効果を持つモンスターにも有効な場面があるのはとても有り難いです。 ただし効果を無効にするだけで破壊しないため、アドを稼ぎづらい低速デッキでこのカードを使うのは辛いのですが、先攻で最大展開されるとそれ以上にもうどうしようもないといった事情で、環境次第でメイン・サイドへの投入率は大きく変化するものの、やはり使われることも多くなっている。 そういった性質から基本的には場に出しては使わないのですが、どういうわけかチューナーなので、リンク2のハリのリンク素材とし、リンク2のハリでデッキから呼び出してリンク3のセレーネをリンク召喚し、リンク3のセレーネで墓地から特殊召喚してアクセスに繋ぐ、いわゆる「ハリセレアクセス」ムーブに適した魔法使いチューナーであることも評価されていたが、こちらは2022年7月のリミットレギュレーションでハリファイバーが禁止になったことで大きな強みとは言えなくなっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP004 | V・HERO ファリス |

|

漫画版GXに登場したオリジナルHEROの中でも、「M・HERO」と同様にさらにオリジナルのカード群となる「V・HERO」に属する上級モンスター。 個人的な感性で大変申し訳ないのですが、正直言って見てくれは結構、いやかなり酷いです。 漫画ではそれほど気になりませんでしたが、OCGのイラストを見た時はぶっちゃけ心の底から「なんだこれ」って思いましたし、いくら性能が良くてもこんなにも気分の上がらない高額カードがあるものなのかと思ってしまいました。 その役割は召喚権を温存したまま《V・HERO インクリース》を経由して《V・HERO ヴァイオン》をデッキから特殊召喚するというもの。 このカードもインクリースも「V・HERO」指定のVにとって有用な効果を持ちますが、結局は全ての「HERO」にとっての《終末の騎士》であり《融合賢者》でもあるヴァイオンの効果が目当てというオチだったわけですね。 端的に言うならヴァイオンが強いからこのカードやインクリースも強いといったところ。 ただしこのカードの効果はデッキのVにしか対応していないため、他のHEROデッキで使う場合は1枚しか採用していないインクリースを直に引いてしまった瞬間にギミックがご破産になってしまう点には注意が必要です。 純粋な【V・HERO】で使うのが最も安定して強いという意味では良い調整であるとも思いますが…。 インクリース側の絶対に直引きしたくないから1枚にしたいけど、直引きした時のリスクが大き過ぎるので2枚にするという構築における悩みは今後も尽きることがなさそうですね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP005 | 増殖するG 準制限 |

|

元々《黒光りするG》からはじまった「○○するG」昆虫族モンスター群の1体で、現存する数ある手札誘発モンスターズの中でも《灰流うらら》と並んでその最右翼とされるカード。 リミットレギュレーションによる規制以外でデッキからGとうららの枠が完全に消え去る日は果たしてくるのだろうか。 こちらはお互いのターンに完全なフリチェでいつ何時でも手札から投げ捨てることができるので、チェーン発動による1ドロー保障を捨ててでも、発動しないタイプの自己SS能力や《三戦の才》ケアでドローフェイズやスタンバイフェイズにさっさと投げていったり、相手がドロソで指名者やうららを引き込むのを見越して発動するなどのプレイングが必要な場合もある。 墓地のモンスターを参照する効果を使うために、効果は関係なく先攻で手札から投げ捨ててしまうといった使い方もできるでしょう。 ただし動き出しに複数のカードが必要なデッキに採用すると、後攻時に命は繋げても先攻時には自分が動くことの邪魔をしてくることもあるのが汎用手札誘発の常でもあり、手札誘発とは少ない初動で動ける、サーチが豊富、テーマのカードはメインデッキに最小限でも楽々回るガチデッキで使ってこそ真の強さを発揮するのだとも感じますね。 このモンスターの場合は妖怪少女の面々と違って一応の攻撃力はあるので、お互いに誘発事故が起こればたちまちGビートの開幕となる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP006 | 魔界発現世行きデスガイド |

|

海外生まれのカードとしてOCG界に突如として現れた悪魔族のスーパーアイドル。 その人気たるや「デス〇〇」シリーズとして《魔界の警邏課デスポリス》や《魔界特派員デスキャスター》といった派生モンスターが登場するなど、後のカードデザインにも影響を与えるほどで、ゲームや漫画作品では一介のモンスターカードの枠を超えた「人物」としてほぼ同一のデザインのキャラクターが登場している。 可憐な容姿もさることながらその性能の高さが人気の秘訣で、NS時に手札かデッキの同名カードを含むレベル3の悪魔族をSSするという、直引きケア付きの完全なる1枚初動となるカードデス。 特殊召喚したモンスターは効果が無効になりS素材にもできませんが、X素材やL素材には問題なく使用でき、場を離れても除外されたりしないので《クリッター》や《魔サイの戦士》などの墓地で発動する効果は普通に出てしまう。 X素材にすると、特殊召喚したモンスターが場から墓地に送られた時に誘発する効果が出せないのが悩みでしたが、L召喚の導入によりそれもほとんど気にならなくなりました。 来日してから評価現在に至るまではや十数年、日本語名の設定にはじまり環境での活躍やら規制やら紆余曲折あったカードデスが、2023年現在でも【破械】において《破械神王ヤマ》をリンク召喚するための1枚初動としてバリバリの現役デス。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP007 | アーティファクト-ロンギヌス |

|

相手ターンにおける相手が墓穴や抹殺で妨害を踏み越えてこようとするのを妨害できる手札誘発として人気を集めつつあるカード。 リリース発動なのでマクロなどにも邪魔されず、完全に腐ることの少ないアーティファクトの性質をあわせ持つためその汎用性はかなり高く、環境によってはサイドと言わずメインから入れても良さそうな誘発モンスターズです。 ただし自分のターンには使えないので、追放者やマクロを黙らせて展開という使い方はできないので注意。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP008 | ラーの翼神竜-球体形 |

|

相手モンスター3体を一瞬で消し去るデカい壊獣、通称:金玉、ラー玉。 サベージ+ウーサ+αのような相手が先攻でシコシコと作った強固な布陣も一瞬で無しにすることができ、壊獣と違ってこちらは通常召喚なのでモンスター効果や魔法・罠でSSが封じられていても関係なく押し付けられるのが最大の強み。 ただし召喚権を失うこと、必ず3体のリリースが必要なので小回りが利かず2体しか出さないことでケアされてしまうこと、戦闘能力は皆無だが攻撃にも効果にも対象耐性があるので壊獣に比べると処理が大変なこと、都合の良いタイミングで直引きするしかないことなど、けして良いことばかりではありません。 ラーサポートとしてもかなり優秀なカードではありますが、基本的にはサイドに潜む盤面ぶっ壊し屋としての存在感の方が強いですね。 |

|||

Holographic Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP009 | 灰流うらら |

|

デッキに触る系のほとんどの効果を無効にできる手札誘発モンスターで、発動コストとしてせめてライフ1000くらいは払って欲しかった感じのカード。 そのくらい守備範囲は圧倒的に広く、その後の手札誘発へのハードルを大きく上げてしまったカードでもある。 相手が先攻の際に命をつなぐためのカードでもあり、逆に自分が先攻の時に相手のGを叩き潰したりして徹底的にマウンティングして反撃を許さないためのカードでもあるという二面性を持つのが最大の罪と言える。 うららが初手にない後攻=手札事故と言わしめるほどのカードになっており、同時に先攻側は是が非でも初手に墓穴や抹殺を引きたくて、抹殺するために自分のデッキにもうららを入れるという泥沼である。 このカードの登場で《同胞の絆》や《左腕の代償》のような高いコストが必要なカード、特に手札を捨てたり、場のモンスターをリリースして発動する系のカードでうららの守備範囲内にあるものは常にこのカードへのケアが必要になった。 基本的には《増殖するG》共々他のカードを押しのけてでも採用する価値はあるというカードである。 特に相手が展開系のデッキを握っている場合、相手に自分が対戦相手として存在すると認識していただくためにも。 ちなみに見た目は妖怪少女の面々の中で一番好きです、うららがうららで良かった。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP010 | 妖精伝姫-カグヤ |

|

今回は日本のお伽話から選出された妖精伝姫、モチーフはかぐや姫。 最初に登場したシラユキがあまりにバグっていたのでその後の2体は微妙な性能に調整された妖精伝姫シリーズですが、4体目のこのカードはシラユキにも負けず劣らずの強力カード。 自身の召喚誘発効果のサーチ効果により、ステータス以外に関連性がなく散り散りになっていた妖精伝姫たちをまとめ上げたのは偉いのだが、これがなぜか同名除外の制約がついていません。 相手ターンに相手の盤面に触ってフィールドをコントロールする効果もしっかり備えてあり、その「お帰りになられる」効果の仕様から壊獣とタッグを組んで、相手モンスターを壊獣で除去しつつ、このカードの効果で自身ごと壊獣を回収するというコンボも生み出されました。 自分が送りつけたモンスターなので、たまたま相手のデッキに同じ壊獣が入ってたとかでもない限りまず無効にされることはないのがニクいですね。 なんというか、調整にはぶっ壊しと自重の波があって、波の高いところで登場したカードは丸儲け、そうじゃなかったカードは大損ってのを体現してるようなカードの一つだと思います。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP011 | インスペクト・ボーダー |

|

通常召喚可能な下級モンスターで攻撃力が2000、さらに守備力まで2000あるという驚異のフィジカルが特徴の最強のシステムモンスター。 ただしNS・SSの両方に関して、自分が先陣を切って場に出なければならないという制約をデメリットとして設定されている。 ただしセットする通常召喚と反転召喚にまでは注文をつけてこないので、自分の場に既にモンスターがいる場合でも完全に腐ることはないため、自身の持つ効果の強さを考えれば十分許容できるデメリットと言えるかと思います。 優れたステータスに加え、該当するモンスターが場に0体なら手札誘発や墓地効果すら発動させないその封殺力は圧巻で、これを1体の下級モンスターがやってのけるというのだから恐ろしい。 妨害系の罠カードに加え、《閃光の追放者》や《ライオウ》や《フォッシル・ダイナ パキケファロ》などのこのカードの能力の影響を受けない永続効果で制圧するモンスターと併用すれば、無対策のデッキでは後攻からでは勝てる気がしないほどの強さを発揮する。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP012 | 屋敷わらし |

|

手札誘発モンスター群「妖怪少女」の1体で地属性担当、デッキに触る3つの効果を捉えるうららに続き、こちらは墓地に関する3つの効果を捉える。 うららの後続ということで、今後妖怪少女の効果はこの路線となり、来年以降は手札に関する3つの効果を無効とかかな?そんなの出したら強すぎじゃない?などと予想されたが、後続のみずきやしぐれはそんなことはなく性能もそれまでの妖怪少女と比べると癖がある感じで、実戦でよく使われる妖怪少女は現時点ではこのカードが最後となります。 このカード自身もレベル3アンデットで例のステータスを持つチューナーであることはうさぎがサイキックであることを除けばそれまでの面々と同じですが、それまでと違って見た目が和風でなく、冬(さくら)と春(うらら)の次は夏かななんて言われていましたが、このカードのカード名には夏どころか季節に関する明確な単語すら使われておらず、結局遊戯王OCGにおける法則の予想なんてまるで意味がないんだなと感じさせられました…。 効果はチェーンブロックを作るサルベージ、リサイクル、蘇生、効果による墓地除外を捉えるもので、発動を無効にするのでうららと違ってダメステでも発動ができるのが特徴です。 特に墓地除外効果を捉えるということで、手札誘発モンスターズの多くが苦手とする墓穴を無効にできるのが最大の強みとなります。 ただしコストで墓地のカードを除外して発動する効果や、サーチやリクルートなどの上記以外の性質を持つ墓地で発動する効果は捉えることができず、墓地関係でも意外と見られない効果も多いことには注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP013 | BF-毒風のシムーン |

|

第6期に登場した時から【BF】における最強のサポートカードとして活躍し制限カードの経験もある《黒い旋風》ですが、あちらの効果にターン1がないことまで含めて、全てが《黒い旋風》にとって都合が良いように設計された上級BF。 召喚権は元々ターン1なので《黒い旋風》の方にターン1をつけても重複同然になるから要らないだろうという当時の調整にまんまと乗っかってきた形です。 効果を使うためには手札に除外コストとなる他のBFモンスターが必要であり、ペアが揃わなかった時に動き始められないのが唯一の弱点ですが、それを除けば初動としてあまりに適性が高すぎるカードで、かつて環境トップだった頃の【BF】から《BF-精鋭のゼピュロス》以外はほぼ総入れ替え状態になっている最新の【BF】を牽引する一軍モンスターです。 当時は《BF-暁のシロッコ》に取って代わるメインデッキの上級以上BFなんてこの先まず出てこないだろうと思っていましたが、それがここまでのクオリティで出てきてしまうのが10期以降のアニメテーマ新規なんですよね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP014 | 未界域のジャッカロープ |

|

国内・海外ともに規制経験のある「未界域」モンスターの1体で、固有効果の部分がデッキからの特殊召喚なので当然強いですし、テーマ内における重要度も高い。 当てても外しても必ず何らかのモンスターが場に出てくる上にどちらの場合でもドローかリクルートでデッキに触ることができ、手札がこのカードを含めた未界域モンスターばかりの時に共通の手札発動効果を使った時のアドバンテージの稼ぎ方が非常にえげつない。 同じレベル3の未界域モンスターである《未界域のツチノコ》も当てても外しても必ずモンスターが場に出るという仕様ですが、うららに捕まることとデッキに特殊召喚可能な未界域モンスターが必要であることを除けば概ねこちらの方が優れていると言えるでしょう。 もちろんレベルが両方同じであることを活かして両者を合わせて出張させるのもアリです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

8 | JP015 | ディメンション・アトラクター 制限 |

|

その発動条件から有効に使えるのはほぼほぼ相手先攻1ターン目に限られますが、相手のデッキによってはこのカード1枚で1ターンまるまる流せるそのパワーは手札誘発の中では指折りであり、最大展開にほんの少しでも墓地が絡むデッキでは到底無視できない存在です。 相手がメインフェイズ開始時に何から入るか定かではないことに加えて《三戦の才》の存在もあることを考えると、スタンバイまでに使ってしまうのが一番有効だが、アドを重視するならやはり相手の効果にチェーンして使っていきたいところで、特に《名推理》や《隣の芝刈り》にチェーンしてこのカードを使われた相手は面食らうこと必至である。 効果が次のターン終了時まで継続するということで、墓地及び墓地送る系の発動コストを要求する効果に依存せずに展開できるデッキなら、自分が先攻の場合でも最初にこのモンスターを投げ捨ててからスタートするのも悪くない。 こうすることで相手は返しのターンでの展開手段が限られ、墓地送り系のコストを払うこともできなくなるため、こちらが先攻で作った盤面を解決できずにそのまま勝利できる場合もあるでしょう。 個人的には墓地のカードが存在しない時しか使えない条件はともかく、手札から墓地に送って発動する、つまり結局《増殖するG》や《灰流うらら》と同じく《墓穴の指名者》で対処できる範疇なのがちょっとだけイケてないかなあと感じます、ちょっとだけ。 |

|||

Holographic Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP016 | 原始生命態ニビル |

|

手札誘発モンスターズに新たに加わった超大型岩石族モンスター。 手札誘発としてのパワー、1ターンまるまる押し流す力で言えば《増殖するG》や《ディメンション・アトラクター》などと同格の凄まじいものがあります。 その豪快な効果はもちろん、ヴェーラーうららや墓穴・泡影といった当たり前のように標準装備してる誘発や誘発対策のカードで対処できないタイプであるのが特に優れている。 このカードに先攻で対処するには、アポロウーサのようなフィールド以外で発動するモンスター効果も捉えるカードや、《抹殺の指名者》と共に自分のデッキにもこのカードを採用する必要がある。 5体目が場に出るまでにニビルをケアできるカードを確実に持ってくることができない、つまりこれを苦手とする展開デッキは常に意識し、特別なケアをしなければならないカードです。 プレイングでケアが可能でかつ、相手によっては腐る可能性もまあまああるとはいえ、ノーコストフリチェの手札誘発で1枚のカードがする仕事としてはリミットオーバーしていると思います。 ちなみにレベルは11となっており、相手がデッキ内容を知っていなければ《名推理》で当てられることはまずないであろうカード。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP017 | 深淵の青眼龍 |

|

持っている3つのそれぞれ名称ターン1の効果全てが自分の場か墓地に《青眼の白龍》がいないと発動できないという珍しい仕様になっている「ブルーアイズ」モンスター。 そういうわけで常に事故が付きまとうカードであり、うまいこと《竜の霊廟》を引けていればその効果で青眼と《大河の白石》を墓地に送ることで、エンドフェイズに白石の効果でこのカードをリクルートすれば1と2の効果がそれぞれ誘発して2枚のカードをサーチできますが、そうしたところで既にエンドフェイズなのでそこから何かできるというわけでもありません。 青眼関連の儀式モンスターと融合モンスターの両方に繋がっていく効果ではありますが、発動条件の割には後攻1ターン目からの1キルも厳しく、相手ターンに動かないのに自分のターンですら動き切れていないパワーの低い効果が揃っていると感じてしまいます。 特にこの仕様で自己SS能力がないというのは正直何かの冗談としか思えない…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP018 | 銀河眼の残光竜 |

|

自身SS能力によってランク8Xである《No.62 銀河眼の光子竜皇》をX召喚するためのX素材となり、その能力によってあちらの攻撃力を1万超えにしてキルを取るというカード。 X素材の状態でXモンスターの効果の発動のために取り除かれることで効果が誘発し、手札かデッキの《銀河眼の光子竜》をリクルートするかX素材としてXモンスターの下に敷き込み、さらに発動したのがバトルフェイズなら自分の場の全ての「No.」モンスターの攻撃力を倍にする追加効果が適用される。 62はバトルフェイズにX素材を取り除いて発動できる自身の打点を最低1600上げる効果を持っている上にこのカードの追加効果で攻撃力を倍にできる「No.」Xモンスターであり、さらに《銀河眼の光子竜》をX素材として持つことで相手に与える戦闘ダメージが半減するデメリットが消えるため、まさにあちらのために設計されたカードと言って差し支えない。 この場合、単独でもこのカードの攻撃力は11200となるため、攻撃力3000のモンスターへの攻撃でも8000LPを削り切ることができる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP019 | 風霊媒師ウィン |

|

VJの付録カードとして収録され、突如はじまった「霊使い」シリーズの派生シリーズ「霊媒師」の一番手であり風属性を担当するカード。 以降の「霊媒師」モンスターはレギュラーパックのウル枠で1年に1体のペースで登場しています。 その効果は自身及び自身と同じ属性である風属性モンスターの2体を手札から投げ捨てることで、特定のステータス以下の風属性モンスターをサーチするというものであり、該当するモンスターに初動札となる能力を持つカードが存在するテーマなどで、召喚権を使わずにそれを取りに行くためのカードとして使われている。 この「霊媒師」シリーズの2枚を消費して1枚を取りに行く性質から、うららや墓穴のリスクが非常に高く、多くの場合でローリスクでかつ工夫すればその属性のモンスターなら何でも引き寄せられる《スモール・ワールド》が競合相手となる。 スモワと比べた時の利点として、属性だけでなく種族やレベルも一致する風属性テーマでも使いやすいことが挙げられ、風属性は手札誘発などの汎用モンスターが《ドロール&ロックバード》や《朔夜しぐれ》などの限られたものでかつそれほど精力的には使われていないものしか存在しないのも大きいです。 数の多さ少なさ以上に、Gやうららのような決定的なモンスターが存在してしまっている地属性や炎属性とはやはり少し事情が異なるように感じますね。 これらのことを踏まえると、サーチ範囲にも依りますが、評価時点でまだ見ぬ《水霊媒師エリア》は、自身が属する水属性には汎用的な手札誘発などが風属性よりもさらに少ないため、スモワに優先できる可能性が高いということになりますね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP020 | 黄金卿エルドリッチ |

|

絶大な魔力と無限の富を持つ、永久に輝けし金色のアンデット族モンスター。 両方の効果が《墓穴の指名者》に弱いのはちょっとだけ気になりますが、虚無や勅命でさえも簡単に踏みつぶしていくその効果は素晴らしく、除去が効果破壊耐性持ちに効くというのも最高過ぎますね。 マクロ以外のほとんどの永続メタの影響を受けずに除去効果を出せることから、SS封じを得意とするデッキが非常に苦手とするカードであると言えるでしょう。 手札や場に何らかの魔法罠がありさえすれば効果は全て自身1体で解決しているため単独での出張性も高く、アンデット族という種族にとっての財産にもなっているという大変理想的なカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP021 | 教導の聖女エクレシア |

|

久しぶりにレギュラーパックのテーマの下級スーから凄いカードが生まれてきたなという印象のカード。 閃刀姫ーレイに続く、OCG界のニューヒロインになるべくしてうまれてきたような、そんなカード。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP022 | アルバスの落胤 |

|

第11期のレギュラーパック第1弾で登場し、その後11期の終わりとなるレギュラーパック第12弾までの3年間ずっと関連カードが登場し続けた「烙印」ストーリーの主役の1人でもあるドラゴン族モンスター。 自身のカード名を融合素材に名称指定した融合モンスターや効果テキストに自身のカード名が記された様々なカードが評価時点までにとんでもない枚数登場しており、11期出身ということでそれらの中には有用性の高いカードも多く、まさに「カード名が本体」と呼ぶべき代表的なカードとなる。 自身の持っている能力も相手の場のモンスターを融合素材にできる普通に強力なものとなっており、さらにこの効果を使わずともセット状態での通常召喚から《深淵竜アルバ・レナトゥス》によって相手の場のドラゴン族を全喰いするという《キメラテック・フォートレス・ドラゴン》も真っ青な離れ業も繰り出せてしまう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP023 | 獣王アルファ |

|

一瞬ラッシュデュエルのモンスターかと思うほどに極めてシンプルな名前や容姿が特徴のモンスター。 相手にカードを使わせることにかけてはフリチェで効果を使えるパンクラには負けるが、ほぼ同じ条件で、状況次第ではこちらがコントロールしているモンスターの方が数が多くても自己SSできるモンスターでこの打点は凄いと思います。 除去は相手モンスターは対象を取らないバウンスで、自分も対象にできるので単独で消費0でマスカレーナアストラムを葬る、チェーンブロックを作らずに打点の上ってないドラグーンと相打ちを取れるという、対EXモンスター兵器としては非常に質の高い効果です。 しかも自身の方法による特殊召喚には回数制限がなく、バウンス後にもう一度自己SSしてモンスターを殴るといった芸当も可能であり、パンクラに続く新たな後手捲りモンスターとしてしかるべきデッキでは引く手数多な雰囲気が漂う強力カードです。 効果を使うと同名カードは直接攻撃ができなくなりますが、ライフ取りを焦らないのであればそこまで気にするデメリットでもなさそうな印象です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP024 | 妖眼の相剣師 |

|

フルルドリスの中の人、汎用性の高いウルトラレアが多分収録されたこのパックの中でも屈指の性能を誇る新たな手札誘発モンスターズです。 まずは効果が無効になっているモンスターが場にいる時にお互いのメインフェイズに手札から自己SSできる効果を持ち、相手が特殊召喚のための素材を場に展開する際に、効果を無効にして特殊召喚される素材を出すタイプのデッキを使う場合にそれを狙い撃ちできるほか、同じく手札誘発のヴェーラーや泡影を使うことで自分で「効果が無効になっているモンスター」を用意することもできる。 さらに場に出ると相手の特殊召喚に反応して、その領域によって異なる3つの効果を発揮し、特にEXからの特殊召喚に対しては、破壊耐性のない中継ポイントモンスターを爆破してそれ以上展開させないという盤面触れる系の効果ということで高い妨害力を誇る。 どの特殊召喚に反応するかは任意で選べるし、手札からの特殊召喚ならこちらも展開できる、デッキからの特殊召喚なら手札アドを稼いで誘発なども引きにいけるという、泡影フェイカーにも引けを取らない「相手の先攻1ターン目」「0ターン目」から動けるその性能は、相当な価値があるかと思います。 自分のターンでは、自ら効果を無効にしたモンスターを場に出すことでこのカードを展開したり、自分のモンスターがヴェーラーや泡影を食らって素材の展開に失敗した場合のケアになるというのも、単なる防御札にとどまらない、このカードが「汎用性が高い」と言い切れる要素だと思います。 場合の効果なので、無効化されたモンスターが場にいてかつ相手がチェーンブロックを作る効果で特殊召喚しようとしている場合、それに合わせて自己SSすることなんかも考えられますね。 ただし、相手が素材となるモンスターの効果を無効にしないタイプのデッキを使う場合はヴェーラーや泡影とのワンペアが揃わないと相手先攻時の抑止力とならない不安定さはあるので、仮想敵も定めずに防御札として手放しで採用することはあまりお勧めできないかも知れませんね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP025 | サイバー・エンジェル-弁天- |

|

原作やアニメで元が残念だったカードほど、魔改造された時の振れ幅が凄まじいという光景はこれまで幾度となく見てきましたが、このカードはそれらの中でもその究極系に近い1枚。 このカードの場合は自身が元々持っていた効果の方のスペックはそのままだが、後から足されたアニメでは影も形もなかった効果が超強いというパターンです。 儀式のリリースなどで手札や場からリリースされると光天使をサーチできるのですが、これになんと名称ターン1がついていないという仕様で、儀式を侮り過ぎていたとしか思えない。 ほとんどのモンスターが光属性の天使族では当然サーチ範囲は広く、パーデクやアルデク、統括者のような強力システムモンスターにもアクセスできることから、ドライトロンでは制圧盤面を敷くためのデッキの回し手としてこき使われまくっている。 このカード自身は儀式モンスターなので、他の効果でもアクセスしやすいというのも非常にポイントが高い。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP026 | M・HERO ダーク・ロウ |

|

数あるテーマに属するシステムモンスターの中でも屈指の嫌われものと言っていい、融合召喚で出さない融合HERO。 【HERO】自体が光メタビの時代辺りから既に、何でもそつなくスマートにこなすいけ好かないエリート集団のような目で見られがちだったのですが、それを間違いなく超加速させたモンスターであり、終いには影山氏の手掛ける「HERO」モンスター特有のタッチまでもをディスられはじめるという、性能とは関係ない部分でも散々言われていたモンスターです。 だがそれは、確実にこのモンスターの妨害性能がとてつもなく優秀であることの裏返しでもある。 相手だけ墓地に送られるカードが全て除外される《マクロコスモス》状態になり、そして相手のサーチに反応してランダムでハンド1枚を除外によってはたき落としてしまう。 このモンスターが立った瞬間、あらゆる墓地送りコストを要求するカードは自分だけが発動不可となり、サーチ効果には毎ターン常にストレスがつきまとうことになります、こりゃあウザい…。 自分のテーマでだけ使えるこういったシステムモンスターは憧れというほかないわけですが、その気になれば外に持ち出すことなど容易いというのが、このモンスターや《超雷龍-サンダー・ドラゴン》のマズいところだったんですねえ。 嫌われて強くなる、その覚悟がないならシステムモンスターなど最初から使わないことです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP027 | 旧神ヌトス |

|

EXデッキから直接墓地送りにするだけで万能単体除去を出せる融合モンスターであり、それ故にEXデッキのモンスターを墓地に送る効果を持つカードを使用するデッキにおいて非常に高い採用率を誇っている。 《化石融合-フォッシル・フュージョン》関連の融合モンスター群と違い起動効果ではなく誘発効果なので相手ターンに墓地に送れば妨害にも利用でき、特に《ドラグマ・パニッシュメント》で墓地送りにした時のフリチェ除去罠1枚で実質2枚破壊していくやり口はまさにインチキムーブ。 メタビ系のデッキにおいて除去罠を選択する際に、《次元の裂け目》や《マクロコスモス》を使わない・バックを割る手段が欲しい場合、パニッシュとセットで優先して採用していい強さだと思います。 ちなみに《旧神ノーデン》と違って《簡易融合》では場に出せない召喚条件であり、《禁断のトラペゾヘドロン》でも出せないので「旧神」モンスターである意味は現状ないようですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP028 | 捕食植物ドラゴスタペリア |

|

お互いのターンに完全フリチェで相手モンスターにカウンターを1つ置く効果+カウンターが置かれたモンスターの効果を無効にする効果という、カウンターを用いた妨害役として完璧な組み合わせの能力を持つ融合モンスター。 AカウンターとかアイスカウンターとかOCGには名前付きカウンターが色々とありますが、相手モンスターにカウンターを置くタイプの全てのカード群が見習うべきカードです。 融合召喚のために必要な素材が比較的緩いのも特徴で、あの【ティアラメンツ】のEXデッキにもかなり高い確率で組み込まれており、相手の場に融合モンスターが存在している時はセットカードが《超融合》である可能性を疑った方が良いです。 ちなみに無効になる効果はカウンターが置かれたモンスターが発動した効果のみであり、永続効果などの発動しない効果は無効にならないので注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP029 | 沼地のドロゴン |

|

《簡易融合》に対応する融合モンスターであるほか、同じ属性で異なる種族のモンスター2体という緩い素材内容から、有効なデッキはある程度限られますが、《超融合》で相手モンスターを喰らって融合召喚されるモンスターとして一定数の需要があるカードです。 また自身と同じ属性の場のモンスターに相手の効果への対象耐性を与える永続効果と、お互いのターンにフリチェで自身の属性を宣言した属性に変化させる誘発即時効果を合わせ持っており、誘発即時効果を先撃ちすることで、除去避けや対象を取る効果を用いた相手の展開の妨害などに使えますが、この対象耐性は自身の現在の属性に関係なく、このカード自身には常に適用されるものでかつ、攻撃力も1900と割と高めなのがかなり厄介。 私は【岩石メタビ】を使っていた際に、【ファーニマル】相手にこのカードを出され、《強制脱出装置》や《大捕り物》を封殺されて敗けた苦い思い出があります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP030 | 神・スライム |

|

原作でオベリスクの姿を写し取った《メタル・リフレクト・スライム》こと神スライムがなんとOCG化。 メタリフ1体から出現する高打点大型モンスターで、自身の後半の効果で自分の他の全てのモンスターに対象耐性を与え、攻撃対象から外して戦闘破壊からも守ることができる。 このような性質から下級システムモンスターと非常に相性が良く、結界像やパキケといった低打点&脱出や泡影が苦手なモンスターにとっては相当頼もしい存在になり、単純にライフカットの観点からしてもカード1枚からこの打点が出てくるのはメタビにとってはかなり有り難い感じです。 《豪雨の結界像》なら自身の効果の適用下でもメタリフもこのカードも特殊召喚できるので、豪雨を中心としたメタビならこのカードのためにメタリフの枠をメインに割く価値もあると思います。 ただし大捕などでこのカードを取られると相手の他のモンスター全員に対象耐性がついてしまうなど、逆に制圧の添え物にされてしまう危険性を孕むカードであることも忘れてはいけません。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP031 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン |

|

アニメ5D’sに登場した光属性を担当するシグナー竜の1体で、2022年7月リミットレギュレーション時点でそれらの中で唯一禁止カードに指定されているSモンスター。 手札や場の他のカードに依存するその能力は、登場当時から癖の強い微妙な効果という評価が主流であり、せいぜい汎用レベル7帯Sの選択肢程度の存在だったのですが、フィールド魔法張り替え能力には名称ターン1がなく、後にこの効果を活用できるフィールド魔法がテーマデッキに次々と登場することになり、そうやって活躍の場を拡げることになります。 素材はフリー素材の2体素材、さらにバトルフェイズを放棄することになりますが手札から下級モンスターを何でもSSして展開を伸ばす汎用的な効果も備えていたということで、次第に環境デッキにも搭載されるモンスターとなり遂には禁止カードとなってしまいました。 シグナー竜の共通の特徴なので仕方ないですし、近年のSモンスターでは何ら珍しいことではないのですが、やっぱりフリー素材というのが不味かったですね。 11期に入ってから他のシグナー竜が決闘竜とは別のリメイクモンスターとして登場し、残るはこのモンスターのみとなっています。 元となるモンスターが禁止カードであるモンスターをどのように発展させるのか、その時が来るのが楽しみです。 追記:2023年1月のリミットレギュレーションにて、エラッタされて制限復帰となりました。 2つの効果が名称ターン1及びサーチできるフィールド魔法は破壊したものと別名でなければならないという最低限のエラッタであり、多くの禁止カードはこの方法で簡単に復帰が可能です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP032 | 虹光の宣告者 制限 |

|

低レベル低ステータスのSモンスターながら、パーフェクトカウンター持ちな上にシステムモンスターというかなり特異なモンスター、通称アーデク。 パーフェクトカウンターは手札誘発や墓地誘発のモンスター効果も捉えることができ、守備範囲の広さでは負けますが無効にするだけでなく破壊までする点では《ヴァレルロード・S・ドラゴン》よりも優れたカウンター能力であり、《次元の裂け目》効果と合わせて制圧の添え物として申し分ない性能です。 その一方で召喚されて攻撃してくるだけのモンスターには非常に弱いですが、その辺はあくまでこのカード単騎で運用する場合の話で、基本的にそんなことはないわけでして…。 また倒れたとしても墓地効果により全ての儀式デッキで有用なサーチ効果を発揮し、その発動条件から単なる展開の中継ポイントとしての運用にも優れている。 パーフェクトカウンター効果による自身リリースと連動しているため、相手の行動を妨害してテンポアドを得ながら数的アドバンテージも稼げてしまうんですよねえ。 3つの全ての効果がとても良い効果で、《天球の聖刻印》といいエースじゃないモンスターにこういったモンスターがいるテーマは羨ましいよなあって話です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP033 | ジャンク・スピーダー |

|

デッキから可能な限り特殊召喚するというあまりに無茶なことが効果テキストに書かれているSモンスターで、11期にEXデッキからの特殊召喚に関するルールが元に戻ったことで、10期にEXモンスターゾーンが追加されたことによる恩恵を特に大きく受けたカードの1枚。 自身をS召喚するためのチューナーが「シンクロン」縛り、リクルートされるのは「シンクロン」チューナー、発動するターンはEXデッキから展開できるのはSモンスターのみとなりますが、最大で5体のモンスターをリクルートできるのはさすがに並大抵のデッキには真似できる所業ではなく、それらのモンスターをS素材として展開できるSモンスターには制限がないためEXデッキをフル回転させてやりたい放題展開でき、S召喚デッキならではの「宇宙展開」「グロ盤面」を披露することができる。 MDにおいては、通ったら大抵の場合相手は最後までこちらの展開を見届けることなくサレンダーしてしまうため、時々一人回ししないと展開ルートを忘れてしまうという声も。 通れば相手が勝手に割れるし、通らなければこのカードを起点とした展開ができないだけなので、もはや展開ルートは覚える必要はないという暴論まで飛び出すほどである。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP034 | ヴァレルロード・S・ドラゴン |

|

制圧の添え物として悪名高いまさしくサベージな存在。 全てのカード効果を捉える超強力効果を持つが、カウンターをいくつ乗せても名称ターン1なので実質1回分にしかならないという弱点もある。 単独だと低速デッキ相手でも通告などであっさり処理されたりもするが、実際のデュエルでは冒頭で言ったようにこのカードはあくまで制圧の添え物…これは決してこのカードは脇役というわけではなく、チーム制圧布陣の部品の一部ということである。 互いが互いを補い合う布陣の中に立っている時の圧力は、高い攻撃力も含めて凄まじいものがある。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP035 | フルール・ド・バロネス |

|

レベル10帯のザ・汎用シンクロ、そう圧倒的に汎用的なシンクロモンスター。 フリー素材で素材は2体から、打点は3000、毎自ターンに無条件で打てて前後表裏対応に加え自分のカードも破壊できる万能単体除去効果、そして場にいる限り1度だけ使えるパーフェクトカウンターと、これを汎用モンスター、汎用的な制圧の添え物と言わずしてなんと言うか?というレベルです。 カウンター効果はシュヴァリエの時から守備範囲が格段に広くなっている代わりに場にいる限り1度しか使えませんが、3の効果により自身をEXに戻しつつ再びこのカードをS召喚するための素材を場に出せるようになっており、そうやって再度このカードを出せばカウンター能力を復活させることができてしまいます。 いやあ、クリスタルクリアもロビンもこのカードも、このDPのキャラの新エースは皆お強いですな! |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP036 | ダウナード・マジシャン |

|

メインフェイズ2のみ限定でランク3以下のXモンスターに重ねてX召喚できるランク4Xモンスター。 その性質からアーゼウスのX素材かさ増し要員として最適であり、このカードを1枚噛ませることでX素材を持たないXモンスターを効果を使用可能なアーゼウスにすることができ、X素材を使っていない2体素材のXモンスターに重ねれば、アーゼウスの効果を2連発できる状態にすることもできます。 今巷であいつらはヤバいという話で持ちきりになっている渦中のテーマ「スプライト」に採用されるXモンスター群は、ギガンテックやキャットや餅がランク2なので、当然恩恵を受けられてしまうわけですねえ。 需要が高まり続ける一方で一向にまともな場で再録される気配がないので、その価格は一部では全盛期の未来龍皇並に大暴騰していたりもするのだとか…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP037 | ゴーストリックの駄天使 |

|

自身の持つ特殊勝利能力とそのための2の効果で効果テキスト欄を無駄遣いしているロマンカードのように見えて、本体はそっちではないため実際はそんなことは全くないカード。 同名カードを除くあらゆるランク帯のゴーストリックXモンスターに無条件で重ねてX召喚できることと自身の持つ1のサーチ効果に両方とも名称ターン1がないことがあまりにも偉すぎる。 自身を重ねるゴーストリックXモンスターに《ゴーストリック・デュラハン》を、サーチするゴーストリック魔法罠カードに《ゴーストリック・ショット》を選択することで、デュラハンをX召喚するのに必要なレベル1モンスター2体から《FNo.0 未来龍皇ホープ》までいける上に手札も減っていないという状態になる。 |

|||

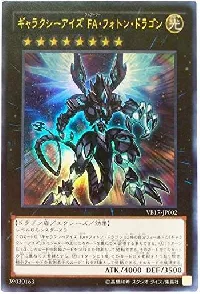

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP038 | ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン |

|

「ギャラクシーアイズ」Xモンスターに重ねてX召喚できる《No.95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン》ではない方のカード。 実質的に汎用ランク8Xとして扱うことができ、4000打点+X素材1つを引き換えにした相手の場の表側表示カードに対して単体除去を出せる効果とシンプルに強い性能となっており、効果発動後にこのカードや他のモンスターで攻撃できないなどの厄介な制約もなく使いやすい。 ランクが多くの「ギャラクシーアイズ」Xモンスターの8から変化しておらず、このカード自身も「ギャラクシーアイズ」Xモンスターでかつこのカードにさらに重ねてX召喚もできることから《銀河眼の光波刃竜》に繋げることも可能で、フィニッシャーとしてのみならず中継役としても優れたモンスターと言えるでしょう。 なお自身の装備カードをX素材に変換する効果は、X素材を消費する効果がターン1の除去効果のみで、ほとんどの場面でX素材を1つ以上持った状態で出てくるであろうこのカードにとってはそれほど重要ではなく「FA」の名折れにならないように設定した効果という程度と見て差し支えない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP039 | 真紅眼の鋼炎竜 |

|

「レッドアイズ」EXモンスターの中で評価時点における唯一のXモンスターであり、汎用ランク7Xモンスターとしての顔も持つカード。 X素材を持っていると無限の効果破壊耐性が適用されるようになり、正直これだけではちょっと頼りない耐性ですが、この耐性があるだけでも評価時点で使用可能な他の「レッドアイズ」EXモンスターにはない「先攻盤面を任せておける能力がある」と言える。 またX素材を持っていると相手がカード効果を発動する度に定数の効果ダメージを積み上げる回数制限のない永続効果も適用されるので、先攻で立てておくことで発動する効果によって長々と展開を行う相手には馬鹿にならないダメージを負わせることができます。 しかし発動前にLPを払わせる《赫灼竜マスカレイド》と違って効果処理後にダメージが入るので、その効果でこのカードが場に表側表示で存在しなくなる場合はダメージは入らないし、一発当たりのダメージもマスカレイドが払わせるLPのそれ以下で当然展開の妨害にはならない。 X素材を1つ使って発動できる能力はお互いのターンにフリチェで自分の墓地の「レッドアイズ」通常モンスターを、つまり《真紅眼の黒竜》か2種類の「レッドアイズ」デュアルモンスター1体を蘇生できるものであり、バトルフェイズ中に総打点を増強したり相手ターンに除去されそうになった時に壁となるモンスターを場に出して応戦することができますが、蘇生するモンスターがモンスターなので相手ターンに蘇生できる強みはそれほどではありません。 総じて「レッドアイズ」EXモンスターとしては強い方のカードだとは思いますが、X素材を失うと使える効果が1つもないので蘇生しても単なる2800打点のモンスターでしかないことも含めて、他の汎用ランク7Xモンスターと比べても平均評価でここまで高く評価するほどのカードには感じないというのが正直なところです。 【レッドアイズ】が先攻時にこれを1枚初動で割と安定して複数体X召喚できるというならともかく別にそういうわけでもない中で、2800打点と効果破壊耐性、回数制限はないが相手依存で数的アドバンテージにもならないバーン効果、お互いのターンにフリチェで使えるが効果対象が微妙な蘇生効果となるランク7Xに9点以上を与えるのは結構厳しいようなと感じます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP040 | No.100 ヌメロン・ドラゴン |

|

ナンバーズの中でも特別中の特別な数字である100番を担当するモンスターでありながら、ランクは最も低い1で元々の攻守も0というのが特徴であり、X召喚するための素材指定もレベル1モンスターは使用しないかなり特殊なものとなっている。 実際の運用では《No.97 龍影神ドラッグラビオン》や《No.99 希望皇ホープドラグナー》の効果でEXデッキから直に特殊召喚した上でX素材を補充し、自身の効果によって8000以上に膨らんだ攻撃力を利用して攻撃や他の効果によって相手を一撃で消し飛ばすというのが仕事です。 こういった性質を後攻から一撃で勝負を決めるスカッと爽快なカードと評価する人がいる一方で、デュエルをきわめて大味なものにするつまらないカードでこういうやつがEXデッキから出てくるのはただの悪として嫌う人も少なくない。 これは《アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン》などにも言われていることでもあるのですが、このカードの場合は《No.43 魂魄傀儡鬼ソウル・マリオネッター》の効果を利用したそれは実質的に先攻1キルと同じなのでなおさら嫌われている。 そういうわけで出てきた以上そのデュエルを終わらせなければウソなカードなので、2と3の効果が使われることはほとんどないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP041 | 宵星の機神ディンギルス |

|

テーマのLモンスターの上に重ねてX召喚できるという衝撃の特殊召喚方法が書かれていますが、汎用ランク8Xとしても普通以上に強いXモンスター。 特殊召喚時に相手の場のカード1枚に対して出せる対象を取らない墓地送りは除去効果としては最高レベルの質で、この効果にはX素材の消費すら必要ないし、しかもX召喚以外の特殊召喚でも発動することができる。 そしてX素材を使う方の破壊耐性は、素材1つで自身を含む自分の場のあらゆるカードの破壊を防御でき、複数のカードが同時に破壊される場合でもX素材1つで全部守れるし、ターン1がないので《サンダー・ボルト》と《ハーピィの羽根帚》を2連打されても見事に耐え抜く。 X素材を使わなくても強い効果が出せるランク8の闇属性モンスターであることから《No.84 ペイン・ゲイナー》の重ねられ役にも向いており、そこから《No.77 ザ・セブン・シンズ》になることも可能です。 ギミパペの主力Xモンスターとはランク・種族・属性が一致しており《ギミック・パペット-キメラ・ドール》の制約下でもX召喚できるため、【ギミック・パペット】が先攻でとりあえず立てておくモンスターとしても選択できるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP042 | クロノダイバー・リダン |

|

汎用ランク4Xモンスターとしては《No.41 泥睡魔獣バグースカ》や《深淵に潜む者》などには一歩及ばないものの、どちらのターンで出してもちゃんと強い、高い汎用性を誇るカード。 お互いのターンに完全フリチェで発動でき、自身からカードの種別ごとに1種類まで、最大3つまで取り除いたX素材のカードの種別によって異なる3つの効果を発揮する。 中でもX素材となっている罠カードを取り除いた時の効果は、除去としての質が非常に高く、相手ターンにフリチェで使える意義も大きい。 通常なら《クロノダイバー・パワーリザーブ》や《幻影騎士団シェード・ブリガンダイン》などのレベル4の罠モンスターをX素材としてX召喚したり、《エクシーズ・リボーン》をX素材として持たせたりしなければ発動できない効果ですが、自身の持つ相手のデッキトップをX素材とする効果によって運が良ければそこから罠カードのX素材をキャッチできる可能性もあります。 モンスターのX素材を取り除くことでフリチェで逃げおおせられるのも普通に強く、対象を取る効果には概ね実質的な耐性があると言えます。 X素材を取り除くのはコストではなく効果なので、チェーン発動されたカードでこのカードが場を離れると効果が不発になるという弱点がありますが、X素材となったモンスターが「効果で墓地に送られた場合」というような発動条件の効果を持つ場合はそれを誘発させられるメリットにもなり、これを目的に【ティアラメンツ】に採用された実績もあるカードです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP043 | 彼岸の黒天使 ケルビーニ |

|

数々の環境入りカード、ものによっては制限や禁止などの規制を受けたカードを生み出したLVPシリーズの新規リンクモンスターの1体で、このカードもまた《聖騎士の追想 イゾルデ》などと同じ逮捕されていないだけの極悪リンクモンスター。 やることはというとデッキからレベル3モンスター1体を墓地に送るだけなのですが、これがコストによる墓地送りな上にその後のデメリットも制約も何一つなく、自身もL素材として普通に利用できるのでとにかく強い。 この墓地肥やし能力に連なっている「彼岸」モンスターがどうのこうのという効果が書かれていますが、自身を対象に単独で発動できるデメリットではない効果という認識だけで十分です。 L素材指定に関してですが、レベル3のモンスター2体というまるっきりX召喚のそれと同じ指定になっており、そういうこともあってか以後こういったL素材指定のモンスターは同じレベルのモンスターを指定する《武神姫-アハシマ》くらいしか登場しておらず、特定のレベルのモンスターを2体を指定するリンクモンスターは評価時点においても他に存在しません。 代わりに発明されたのがレベル2・ランク2・リンク2のモンスターを含む2体とかいう無茶苦茶なことが書かれている《スプライト・エルフ》や《スプライト・スプリンド》だったというわけですね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP044 | トロイメア・ユニコーン |

|

リンクが導入された10期の3年間、最後まで汎用リンク3最右翼を守り通した立派なモンスター。 まずまずの攻撃力、カードの種類を選ばないデッキバウンスという有用な除去効果、極めて緩い縛りと要求する素材数、リンク2のトロイメア連中とは違い相手側には向いていなくてメインエクストラどっちのゾーンにいても仕事ができる有能なリンクマーカー。 エクストラデッキにテキトーに入れるなら絶対に外せない存在で、リンク4に続く中継ポイントで除去を1つ入れていけるのは相当優秀です。 同じく汎用性の高いフェニックスと相互リンクするのでセットで採用されやすい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP045 | 双穹の騎士アストラム |

|

対象耐性を持ち、相手の攻めを一手に引き受ける戦闘の鬼。 ダメージ計算時に特殊召喚された相手モンスターのパワーと同じだけパワーアップするので攻撃側の時は基本的には必勝であり、何とか倒すことができても墓地送りにしてしまうと対象をとらないデッキバウンスが飛び出す。 ヴァレロヴァレソアクセスウーサあたりと汎用リンク4の覇権を争うモンスターの1体で、このカードにはヴァレソも手を出せない。 これにマスカレーナの力が加わり、消去不可能な破壊耐性まで得た通称「マスカレーナアストラム」になってしまうと、ヴァレロやエアフォなどに頼るか、一滴やスキドレなどの対象を取らない効果で対象耐性を一旦無効にしなければ、デッキバウンスすら使わせずに処理することは困難を極める。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP046 | コード・トーカー・インヴァート |

|

《コード・トーカー》と同じ種族と攻撃力で同じリンク2のLモンスターですが、L召喚に必要なL素材にはサイバース族縛りがあり、「インヴァート」というカード名の通り、あちらとは属性が闇→光、リンクマーカーの向きが上下→左右という形で「反転」している。 『コード・トーカー』Lモンスターの中では数少ないリンク2以下のモンスターでかつそれらの中では唯一の光属性モンスターなので、《サイバネット・コーデック》による光属性サーチの担当役としても適している。 能力としてはリンクマーカーが左右向きでかつ、サイバース族モンスターを特殊召喚する効果がL召喚誘発でこのカードのリンク先に手札からなので、メインモンスターゾーンにこのカードをL召喚しないと機能しない上にデッキや墓地からの展開でもないのでパッと見それほど使いやすいカードには見えないのですが、【コード・トーカー】や【斬機】といったL召喚のために生まれたサイバース族という種族の展開力を以てすればそのようなことは全く気にする必要もなく、超展開の中継役として申し分ない働きをしてくれることでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP047 | ストライカー・ドラゴン |

|

まさか超メジャー級種族であるドラゴン族にこの素材指定のリンク1モンスターが出てしまうなんて…。 任意の下級ドラゴン1体でL召喚でき、そのモンスターを他のカードを使わずに単独で墓地に送ることができるだけで強いのですが、効果テキストとして書かれていることも使わないともったいなさ過ぎるレベルで強いです。 特にリンク召喚誘発のサーチ効果は、墓地に送られたモンスターが任意効果の誘発効果を持つ場合、こちらをチェーン2にすることで墓地で発動した方の効果にうららや通告避けを付ける作用もあるため、可能であれば是非とも組み込んでいきたい。 百歩譲って攻撃力0なのかと思いきや普通にリンク1では高い方になる1000あるし、ホントなんなのって感じのモンスターです。 まあ私はこういった何も考えずストレスなく使えるリンク1モンスターは控え目に言って好きなので、ドラゴン族・魔法使い族・植物族・サイバース族だけと言わず、マイナー種族を中心にもっとどんどん出していっていいと思ってますよ! |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP048 | 神聖魔皇后セレーネ |

|

登場当時の評価にて「なんだかいつかアカンことにやらかしそうな魔法使いのリンク3」としたこのモンスターですが、やはりというかあまりに制約が少なすぎて、手軽にリンク数を伸ばせる中継役のモンスターとしてやらかしてしまいました。 自身の戦闘能力の低さはともかく、効果の方はリンクモンスターを蘇生できないくらいしかデメリットがないんですよねえ、ホントに。 リンク3は2022年になっても汎用側が未だに手薄なだけに、自身の性能の高さだけでなく、「含む」「2体以上」という融通の利いた素材指定はありがたいの一言で、相手の墓地次第では霊使いリンクからそのまま出せることもざらです。 お互いのメインフェイズにフリチェで使える特殊召喚効果を使うためには魔力カウンターを必要とし、その魔力カウンターは自身がリンク召喚された時に場と墓地の魔法カードの数を参照して強制的に自身に置かれることになりますが、相手の場と墓地の魔法カードも数に含まれるため、オルターガイストのような通常の構築では魔法カードをほとんど採用しないデッキでも使用できます。 魔法使い族を中心としたデッキでは基本的に入れ得で、自身の効果でアクセスやアストラムなどのリンク4への中継もこなせる、というよりもそれがまるっきり本分という感じ。 ハリファの存在、ヴェーラーがレベル1魔法使い族ということで、デッキにヴェーラーとうららが入っているなら、アクセスコードやアストラムをフィニッシャーとするためにそれだけで採用可能なのも優れている。 このハリセレアクセスの呪文で、アクセスを借り物のフィニッシャーとする3点セットが様々なデッキで用いられましたが、ハリの禁止によりそちらは沈静化したという印象です。 だからといってこのモンスターが冤罪だったかと言われると、それはどうだろうとは思いますが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP049 | デコード・トーカー・ヒートソウル |

|

プレイメーカーとソウルバーナーの力が合体した「コード・トーカー」リンクモンスターの1体となるリンク3モンスター。 通称:デコヒーとは、呼ばれていそうで意外にもあまり呼ばれていない。 ライフコストを払ってお互いのターンにフリチェで1ドローできるという、継続的にアドバンテージを稼げる中継役となる優秀な能力を持ち、リンク先にモンスター1体でもいればリンク3モンスターとして十分な戦力にもなることから、メタビにおける《スケープ・ゴート》展開からの選択肢としても人気の高いカードです。 やはりメタビでかつ特殊召喚を封じる効果を持つカードを使う場合でも、自分も特殊召喚はほとんど行わないような構築では、打点や手数の不足によるライフカットの遅れが出たり捲りが厳しくなることも多く、勝ちを拾うこともまた難しいということですね。 他にも【@イグニスター】において《めぐり-Ai-》で《アチチ@イグニスター》をサーチするためにEXデッキから見せられることもあり、【@イグニスター】が最大展開に成功した際には3種類の「ファイアウォール」Lモンスターと共に盤面に並ぶことになるカードでもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP050 | 聖魔の乙女アルテミス |

|

『アルミラクリッター』のごとくアルテミスウィッチができるようになる素材指定が特徴で、アルミラに弾かれて辛酸を舐めていたウィッチの救世主となるカード。 リンクリやアルミラと違ってリンク1として最低限の打点はあるほか、効果を使用できない魔法使いデッキで使う場合でもルドラやワンドを採用していればそのコストに使える点も大きい。 アルテミスウィッチは沈黙サイマジとの相性も抜群で、マギストス以外でも引く手あまたな予感を感じる新たなリンク1です。 私はオルターデッキでSSされたシルキタスを変換して墓地効果を出したり、先攻の初手がモンスターがフェイカーだけで罠がマテリアだけとかになってしまった時に、NSしたフェイカーをこれに変換して返しのターンでマテリアでフェイカーを蘇生するという力技を繰り出すためにお世話になっています。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP051 | 心変わり |

|

しょせん単体除去にしかならないし対象を取るし通常魔法だし、もちろん名称指定のサーチ・サルベージカードなども存在しない。 そんなわけで、そろそろ制限復帰するんじゃないかとずっと言われ続けているコントロール奪取カード。 だが現実は下位互換である《精神操作》ですら準制限という感じである。 コントロール奪取は相手から奪って自分のものにするという性質から、発動コストや効果処理時における数的な消費がなければ必ず+1以上のアドバンテージになるので、《心変わり》・強奪・そしてエラッタ前の洗脳が全て禁止カードだった時期もあることから、昔から特に厳しく使用を制限されてきた効果というイメージが強いですね。 追記:《精神操作》はその後無制限カードとなりました。 このカードはイラスト人気も非常に高く、特に初期ウルレアのやつなんかはめちゃ綺麗なので、性能面でも現在のカードプールなら許容されるとして、制限に緩和されることを望む声がやはり大きいと感じます。 海外では2022年の5月にノーエラッタにて制限復帰しており、国内での動向も注目されています。 さらに追記:2023年1月のリミットレギュレーションにて、遂に国内でも制限復帰となりました。 海外と同じくノーエラッタであり、これでは《洗脳-ブレインコントロール》はなんのためにエラッタの犠牲になったのかがわからない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP052 | 増援 制限 |

|

特定の種類のカード1枚をデッキから手札に加える、いわゆるサーチ効果を持つ魔法カードの大古株。 モンスターの召喚誘発効果によるサーチが「〇〇版エアーマン」なら、魔法カードによるものは「〇〇版増援」と呼ばれるほど。 コストや発動条件・名称ターン1はありませんが、1枚から1枚をサーチするだけで他に追加効果も墓地効果もないまるっきり等価交換の通常魔法であるにも関わらず制限カードであり続ける数少ないカードであり、これもサーチ先が全種族中最大の大所帯である下級戦士族であるが故。 ただ実際のところは数がどうだ範囲がこうだということではなく、終末のような名指しで犯人呼ばわりすべき両手で数えられる程度の一部のモンスターの存在が、このカードを制限カードとし、簡単には緩和できない理由となっているということもまた事実でしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP053 | 名推理 |

|

発動コストも回数制限も使用前にも後にも制約すら何一つない今じゃおよそ生まれないであろうカード。 ランダム性は高いがうまくいけばデッキから大型モンスターを出しつつ十枚分を超える《おろかな副葬》ができるカードになり得る。 手札誘発モンスターを何枚も入れているとデッキトップからGやうららがめくれてしまって期待した結果が得られない可能性も高いので注意。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP054 | 化石調査 |

|

第6期に恐竜族にもたらされた恐竜族の《増援》で、6期のカードということで当然名称ターン1などなく、サーチ範囲も《増援》がレベル4以下だったのに対し、こちらはレベル6以下にまで拡張している。 当時それほど強い種族でなかった恐竜族だからこそ与えられたカードだったのだが、9期最後のストラクR以降恐竜族は種族として爆発的に強くなり、一時期は準制限にも指定されていました。 かつて制限カードに指定されていた《魂喰いオヴィラプター》を初動に引き寄せる確率をアップするというだけでも貴重なカードでしたが、いつの間にかオヴィは制限解除され、さらには第2の種族のサーチ魔法となる《グラウンド・ゼノ》というカードまで登場しています。 この種族やテーマにはこれがあるからアレの規制が解かれることやこういう新規が来ることはない、というような理論はやはり現在では存在しないようです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP055 | 魔導書の神判 |

|

かつて登場から半年で禁止カードに指定された最強のノーマルカードとしても名高い「魔導書」のファイナルウェポンとなるこのカードも、2024年の1月を以てノーエラッタのまま無制限カードとなっているという事実に戦慄を感じる。 その効果は発動ターンに発動した別な魔法カードの枚数分の「魔導書」魔法カードをデッキから手札に加える形で全て自分に還元されるというアドバンテージの概念が壊れた狂った効果で、さらにサーチした枚数以下のレベルを持つ魔法使い族1体をリクルートできるおまけまでついてくる。 サーチ枚数が3枚以下でも《魔導教士 システィ》をリクルートすればさらに手札を増やすことができ、《昇霊術師 ジョウゲン》をリクルートすればSS封じまでできてしまい、【魔導】はこのカード1枚で全盛期の【征竜】に対抗できる数少ないデッキとして環境に台頭することになりました。 しかしこれらの効果の適用は全てエンドフェイズに行われるため、サーチしてきたカードによる展開や返しのターンでの妨害を行うことは困難であり、名称ターン1が設定されていて《灰流うらら》に普通に無効にされることから、いくら稼げる数的アドバンテージが凄まじくても遅くて通らないものをいつまでも禁止カードにしておく必要はないと判断され、急速に緩和が進み現在に至るといったところです。 相手ターンに手札から発動できるだとか、このカード以外の「魔導書」魔法カードにテコ入れとなる新規カードが出てこないと今後もこの評価が変わることはないでしょう。 通れば爆アドになるけどそれはこのカードに限ったことではない、その結果の選択されたのが規制カードをさらに増やすのではなく、もはや適性なパワーに落ち着いてしまった方の緩和となった発想自体は良かったと思います。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP056 | 儀式の下準備 |

|

名称指定のモンスターを儀式召喚する儀式魔法とそれに対応する儀式モンスターにとって、それらをノーコストで1枚から2枚ともサーチできる最高の儀式サポート。 《儀式の準備》と違って2枚のカードを両方ともデッキから持ってこられる素晴らしい効果ですが、こちらも儀式モンスター側はサルベージを選ぶこともでき、サルベージ対象がリリースに利用するなど他に使い途も多く墓地に送りやすい儀式モンスターであるこちらと、再利用が難しい儀式魔法であるあちらの違いにはそれぞれの良さがある。 またテーマモンスターなら何でも儀式召喚できる儀式魔法であっても、特定のモンスターのカード名が別な形でテキストに記されている《Recette de Poisson~魚料理のレシピ~》や《Recette de Viande~肉料理のレシピ~》などには対応でき、これからもそれを目当てにこの手法は使われていきそうだと感じます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP057 | 強欲で貪欲な壺 準制限 |

|

メインデッキのカードをデッキトップから無作為に10枚も裏側で除外して発動するという、下振れが怖すぎ&嫌すぎて、個人的にはとても苦手で絶対に使いたくないカードなのですが、発動タイミングを指定されていない上に名称ターン1以外何一つ制約がないという素晴らしいドローソース。 必要なカードは展開の中である程度デッキから引っこ抜いてから、盤面が整ったら最後にバックの補充としてこのカードを使うという運用ができる汎用ドローソースは本当に少ない。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP058 | 墓穴の指名者 準制限 |

|

基本的には相手の手札誘発を貫通して自分のやりたいことを無理矢理ねじ込むためのカード。 デッキの回転には直接関係ないため、手札誘発軍団と一緒に複数引いてきてしまうと自分のやりたいことの邪魔になる場合も当然ある。 が、それを差し引いても余裕で強く、場にセットしても使える、ガチでもそうじゃないデッキでも手札誘発入れていても入れてなくても様々な場面で使用可能な汎用性が高すぎる1枚です。 自分のやりたいことだけやってても勝てないという現実を思い知らされるカードで、墓地に同名モンスターがいれば場のモンスター効果も無効にできることからほとんどのテーマデッキ相手に有効な打ちどころがあるのも優秀過ぎます。 展開系のデッキでは抹殺と並んでまず間違いなく採用されるレベルにまで至っているカードです。 使い慣れていない人は、DDクロウのように魔法・罠カードを除外することはできないのは覚えておきましょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP059 | 円融魔術 |

|

イラストの構図も含めて完全なる《龍の鏡》の魔法使い族版となる魔法カードで、あちらよりも10年以上後に登場したカード。 墓地の準備さえできていれば手札と場からの消費はこのカード1枚でEXデッキから融合モンスターを融合召喚できるため当然強力なカードとなりますが、このカードで融合召喚できるモンスターは、ドラゴン族のそれに比べると性能はそれぞれの良さがあるものの種類数では大きく差をつけられており、その中から出す価値のあるモンスターともなるとさらに限られてくる。 あちらとの最大の違いであり強みとなるのは「フュージョン」に属するカードであるためサーチ手段がいくつか存在するということになるでしょう。 しかし何となくですが《龍の鏡》の方も、いつか名指しでデッキから持ってこられる効果を持つカードが登場するような気もしますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP060 | 強欲で金満な壺 準制限 |

|

第10期に登場した「〇〇で△△な壺」魔法カードシリーズの1枚で、まさしくこれを待っていたという実に素晴らしいドローソースで、評価時点において私が最も好きなドロー魔法です。 EXデッキのモンスターを3体または6体ランダムに裏側除外することにその除外枚数3枚につき1ドロー、つまり最高で2ドローできるというデッキによってはほぼ《強欲な壺》と言えるカードであり、《強欲で謙虚な壺》のように特殊召喚やバトルを封じられないためテンポを乱さないのが素晴らしく、メインデッキから必要なカードが吹き飛ぶ事故が起こらないので概ね《強欲で貪欲な壺》よりも人を選びにくい。 6→6→3と除外していくことで、エクストラデッキを一切使わないデッキなら最後までしっかりドローできるのは素晴らしいが、発動できるのは自分メインフェイズ1開始時に限られており、これを使うと発動後の制約によってそのターン他の効果でドローすることができなくなるので、特に同ターンにおける強貪や《命削りの宝札》との共存ができないことに注意したい。 またメインフェイズ1開始時にしか使えないということは、モンスターの召喚やスペルスピード1のカードの発動を相手の各種クイックエフェクトよりも優先的に発動できる権利を捨てることになる点も無視はできない。 エクストラデッキを大量に使用してまで2ドローをする点から、展開の選択肢が減ってデッキの質が下がる、そもそもこのカードを使うこと前提となると全除外されては困るEXモンスターを無闇に複数採用しなければならなくなることも多くなり、構築段階からエクストラデッキの質を下げることに繋がりかねません。 とまあ色々と気になる点もないことはないのですが、それを差し引いても強いカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP061 | 冥王結界波 |

|

モンスター効果による制圧をまとめて沈黙させるカード。 このカードがあるからやはり宣告や勅命は外せないと感じさせられる。 デメリットにより一気に攻め込んで殺すことはできないが、発動コストがない点から無効にされた時のリスクも何もないため気軽に使える良き力。 このカードや一滴の登場により、場のモンスター効果のみで絶対的制圧布陣を敷くデッキにも多少限界が見えた感じです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

8 | JP062 | ライトニング・ストーム |

|

このカードを使用するプレイヤーの場に表側表示のカードが存在しない時にだけ使える後攻用の前後衛選べる全体除去魔法。 このカードの登場により、《ハーピィの羽根帚》を実質的に4枚までデッキに積むことが可能になってしまいました。 これが《王宮の勅命》を失った罠デッキにとってどれほどの脅威であるかは言うまでもないかと思います。 一方でモンスター除去の方は守備表示のモンスターに効かないのが意外と気になるカードで、基本的には魔法・罠を除去するカードとして見ておくのが無難でしょう。 また《無限泡影》などと同様に、相手先攻でギルスや盆回しでモンスターや魔法罠カードを押し付けられると使えなくなるので注意。 罠デッキ好きの私が相手に使われる側の体感としては10点のカードですが、使う側になるとなかなかどうして難しいカードという感じですかね。 追記:2022年10月のリミットレギュレーションにて準制限となりました、何気に今回のレギュレーションで一二を争うくらい嬉しい規制です。 制限解除された《サンダー・ボルト》を尻目に準制限なので、やっぱりバックを全体除去するカードの方がモンスターよりも遥かに重く見られているということですね、そりゃ当然だ!そして有り難い! さらに追記:2024年10月のリミットレギュレーションで無制限カードとなりました。 この時は既に《大嵐》が制限カードに復帰済みな上に、様々な永続メタ罠も制限・準制限カードに規制された後での緩和ということで罠デッキにとってはまさに踏んだり蹴ったりという感じですね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP063 | 天底の使徒 |

|

以降、強力な墓地誘発効果を持つEXデッキのモンスターが登場した際、そちらへのドラグマ出張セットを形成しそうなカード、というか明らかにそういうカード。 この性能でスーじゃないのは良心的であるの一言だが、それ故に予てより規制が前提ではと言われていてやっぱり制限カードになった。 なんにせよ、これからは意図的にぶっ壊しでもしなければ強力な墓地誘発効果を持つEXモンスターは出し難くなったと言えるだろう。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP064 | 三戦の才 |

|

手札誘発は言うまでもなく相手ターンに動くことを主とするデッキを震え上がらせる恐るべき魔法カード。 発揮する3つの効果はどれも最高峰のもので、発動できればどんなデッキでもどんな場面でも必ずどれか1つは役に立つ。 幸いにもこのカード自体は無効にできるが、相手の先攻1ターン目ではそうもいかず、かと言って相手が展開するのを黙って見ているわけにもいかないので、後攻側は実質的にこのカードへのケアが不可能な場面も多いだろう。 特に凶悪なのが現代遊戯王に蘇ってしまったダストシュートとも言える3つ目の効果。 相手の先攻1ターン目にこちらの手札誘発を墓穴抹殺で止められ、続けてこのカードで手札の初動札を情報アドごとピンポイントで抜き取られたら、そのデュエルは負け必至の非常に厳しいものになるだろう。 先攻でも後攻でも是非とも初手に来てほしいカードで、当然防御を泡影などの罠カードを中心としている相手には腐る場合もあるが、それを考えても凄いカード。 忠告のような、効果は強いが厳しい発動条件にさらにライフコストまで付随してた頃が遠い昔のよう。 とにかく、こんなん引いたもん勝ちやん!などと腐れを言っている場合ではなさそうだ。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP065 | 禁じられた一滴 |

|

捲りに超特化した《冥王結界波》に対して、こちらは速攻魔法ということで先攻ならセットしておくことで相手の行動を妨害することにも使えるより高い汎用性を持つ。 同じく対象を取らない効果だが、こちらは結界波と違ってダメージが入るほか、効果を受けたモンスターの攻撃力を半減するので、ドラグーンのような高い攻撃力と強力な効果をあわせ持つモンスターに対しても有効である。 またコストにしたカードと同じ種類のカードにチェーンさせないので、コストにモンスターを用いれば結界波同様にモンスター効果にチェーンされなくなるが、罠カードもコストに含まないとこれまた結界波と同様に神宣や勅命には無効にされてしまう。 つまるところ、コストが単なるコストであり消費にしかならないデッキでは、無効にされた時のリスクが結界波よりも遥かに高くなるということである。 またコストにしたカードの数と同じ数のモンスターを必ず選ばなければならないため、モンスター効果と罠カードの両方をケアしたくても、相手モンスターが1体しかいなければ、どちらか片方しかコストにすることができず、結果としてどちらかにはカウンターを許してしまうことになる。 が、そういった諸々を考慮しても先攻後攻捲り妨害両方で使える強いカードであることに疑いはないだろう。 |

|||

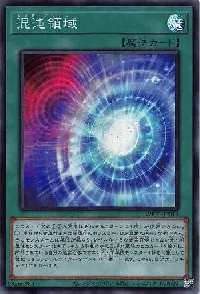

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP066 | 混沌領域 |

|

【ドラゴンリンク】における1枚初動である《輝光竜セイファート》に次ぐ、《ドラグニティナイト-ロムルス》や《天球の聖刻印》などの「まずリンク2モンスターを立てる」作業を行うための初動札となるカード。 こちらは手札に光または闇属性モンスターが必要になる代わりに、セイファートと違って召喚権を切らないのが強みであり、この効果で持ってきた特殊召喚モンスターである《輝白竜 ワイバースター》や《暗黒竜 コラプサーペント》によって展開がスタートする。 これら2体とは墓地効果の相性も最高であり、それらを特殊召喚するために除外した方をそのままデッキに戻しながら1ドローに変えることができてしまう。 【ドラゴンリンク】においては他に《深淵の獣ルベリオン》もサーチ対象となっており、メインデッキ内の光・闇属性モンスターの多さも含めてまさに使わない手がないカードとなっている。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP067 | 金満で謙虚な壺 制限 |

|

壺同士を合体させてみた「○○で△△な壺」シリーズ第5弾。 強謙と違って使用するターンは効果でドローできないが特殊召喚はできる、強金と違って手札は増えないがエクストラから裏側除外するカードを任意で選べるようになった壺。 金満と謙虚というよりは、強金と強謙のあいのこという感じの通称:金謙です。 最大で6枚掘ってサーチできる上に特殊召喚もできるし、誘発食らった後に欲しいカードを取りにいける発動タイミングも選ばないカードが弱いはずもなく、引くか引かないかでデッキが回る強さやスピードがあまりに大きく変わるキーカードが眠るデッキでは、他にサーチ方法があろうと与えるダメージが半分になろうと、EXデッキの面々を1ターンで出し尽くすほどにEXに依存したデッキでなければ採用する価値があると思います。 掘るのが3枚でも十分強いと思いますし、マドルチェのような絶対に引きたいカード(初動・誘発踏み抜き・リブートなど)と可能ならば引きたくないカード(メッセンや姫、2枚目の強金など)が同時に存在するデッキでは、ダメージが半分になるためそのままキルするというのは難しくなりますが、強金以上の働きと安定感が期待できそうです。 メタビ罠ビ視点での評価をしますと、罠を中心としたデッキでは、不確定とはいえ手札=バックを相手に見えないように1枚増やせる強金の方が強いと思いますし、強金→強謙の流れで手札を増やしつつさらに手札の質を上げるという動きができる強謙に勝ってる部分は個人的にはちょっと見当たらない感じです。 逆にそうでないなら、デッキの速度に関係なくかなり多くのデッキで選択肢に入ってきそうな優秀すぎるカードで、超雷龍のケアや手違いの流行り具合なども採用に影響してきそうな予感がするほどには人気と関心が集まりそうなカードです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP068 | スモール・ワールド |

|

世界は狭い、世界は同じ、世界は丸い、ただ一つ。 みんなどこかで誰かと繋がっているんですよというスモールワールドな現象をカードにしたサーチ魔法。 手札のモンスターを公開し、公開したモンスターの5つのステータスと1つだけ共通点のあるデッキのモンスターを経由し、さらに経由したデッキのモンスターと1つだけ共通したステータスを持つ別のデッキのモンスターを、公開した手札のモンスターと経由したデッキのモンスターを裏側で除外してサーチするというカードです。 種族・属性が両方統一されたテーマデッキでも、手札誘発モンスター(Gやうらら、ニビルなど)や捲りモンスター(パンクラやアルファなど)の持つ属性やレベルを利用して経由先とすることで、サーチ札として十分利用することが可能です。 特にGとうららの存在から、地&炎属性、レベル2&3のいずれかが関連しているカードは、それだけでも容易に1つの繋がりを持つことができます。 また主力となるモンスターの5つのステータスが種族以外ほとんど一致していないオルターガイストなどでは、公開札と経由札がテーマ内のモンスターだけでもフェイカーにアクセスできるカードとなります。 公開札と経由札は裏側除外されてしまいますが、手札に加えたモンスターとその同名カードはこのターン召喚・特殊召喚できない、効果を発動できないなどの制約はかからず、サーチ先がダイーザになるように構築しておけば裏側除外すらも活かすことができます。 小さな世界に可能性は無限、多くのデッキであらゆることを考えてみる余地があるかと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP069 | マジシャンズ・サルベーション |

|

発動時効果によって《ブラック・マジシャン》の発射台及び耐性付与装置となる《永遠の魂》をデッキからセットできるフィールド魔法。 その後は持ってきた《永遠の魂》の効果でブラマジが特殊召喚される度に墓地の《ブラック・マジシャン・ガール》が蘇生される装置となり、ガールの方を特殊召喚した場合はブラマジを蘇生することができる。 ただし《永遠の魂》にはデッキに触る効果はなく、ブラマジを手札や墓地に持ってくる手段を別途用意する必要があり、このカードをフルパワーで使うためにはガールもデッキに入れてそれを展開または墓地に送る手段が必要になるのですが、通常モンスターであるブラマジはともかく、ガールの方はカード単体としてのパワーはかなり低いのでそれほど強力なカードとは言えなくなってしまっている。 この「ガールが足を引っ張っている」イメージがなかなか拭い去れない辺りが、両方のカード名を指定しているブラマジ関連のカードの辛いところと言えるかもしれない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP070 | 強制脱出装置 |

|

フリチェの除去系罠カードとしては未だに最高クラスの性能を誇る1枚。 ノーコストで無条件に発動でき、展開中でも大型出現後でも使っていけるその汎用性の高さには頭が上がらない。 時には自分のモンスターに使って除去やコントロール奪取、ヴェーラー泡影スキドレのような効果無効系のカードから身を守るも運用も可能で、モンスターの数を調整して魔鍾洞を壊したり、結界像やパキケなどのSS封じの永続効果を持つモンスターを一時退却させて展開後に再度召喚することなんかにも使えます。 ただパワーカードという意味だけで「汎用性が高い」と言うには到底留まらないザ・汎用罠で、なんのかんので最強のフリチェ除去罠だと思います。 ただし器用である反面、まともに使うとあくまで等価交換、つまり捲り切れない除去罠であるという意味では、モンスターでアドを稼ぐパワーに乏しいメタビ系でのデッキでの採用はよく考えたいところです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP071 | サモンリミッター 禁止 |

|

遊戯王OCGには「召喚制限ー〇〇」という命名則を持つ永続カードがいくつか存在していますが、それらの命名則から外れつつもその中のどれよりも召喚制限するカードがこれです。 その効果はお互いに1ターンに合計2回までしかNS及びSSができなくなるというもので、SS封じに強い「ふわんだりぃず」でさえもこのカードの前では超展開を行うことはできません。 このカードの発動前の召喚行為もカウントされる、NSからワンカウントになるのが特に優秀で、釣り上げチューナーのような大型モンスターを出すためにモンスター効果を絡めた展開を伴う必要になるデッキでは、このカードを発動しておくだけで1ターンでは場に素材を揃えるだけで精一杯になる。 《虚無空間》と違って少しはSSできる点から、相手ターンでの特殊召喚を得意としているなどのデッキでは、相手をメタりつつも自分のやりたいこともできるのがこのカードの良いところ。 展開デッキ相手に先攻で伏せられれば相当な働きをしてくれるが、後出しが全く利かないという欠点もあるので、できれば《溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム》、《サンダー・ボルト》、《冥王結界波》、《拮抗勝負》など既に相手に展開されている場合でも一旦更地にしてお手打ちにできるカードとの併用が望ましい。 コストを含む発動条件やこのカードと同じレギュラーパックに収録された《デッキロック》や《血の沼地》のような自壊条件などもなく、永続メタ罠としてはかなり優秀な部類の召喚制限系のカードで、現在でも十分実戦レベルのカードなのだが、ちっとも再録されないことに定評のあるカードで2022年時点で未だに効果に番号が振られた新テキストが存在しない。 追記:2023年のレアコレにて遂に新テキストでの再録が決定しました! レアコレ収録ということで、レアリティも大幅アップとなりますし、このカードの性能の高さが認められたということでもあるのでこれは嬉しいですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP072 | 氷結界 |

|

氷結界ネームを持つ初の罠カードは、漫画GXで明日香の使用したまさかの外注品で、こちらは本当に氷の結界。 前半の効果は戦闘をしなければなりませんが、相手モンスターを永続的に完全無力化する強力な効果で、殴る時も殴られる時も使えるのがとても気が利いています。 対象を取らずに打点0化、耐性も嫌な永続効果も全て消し去るというのはノーコストで使える一介の通常罠としてはなかなかのものです。 水属性モンスターを含むモンスターの戦闘だとかそういった無駄な注文もありません。 後半の墓地効果は上級水属性モンスターをデッキから墓地に送りつつ水属性モンスターをサルベージできる優秀なOCG追加効果で、墓地に送られたターンでも発動できるため、この効果を目当てに副葬でデッキから直接墓地送りにするのも良いでしょう。 墓地効果は相手ターンでも使えますが、水属性しかSSできなくなる制約は次の自分のターンの終わりまで続くため完全に制約を踏み倒すのは困難なので、基本的には水属性を中心とした展開を行うデッキで使っていきたいところです。 両方の効果共に汎用性は非常に高く、テキトーなイラストから想像もつかないくらい有用なカードと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP073 | 次元障壁 |

|

指定した種類のモンスターの特殊召喚を防ぎ、既に出ている場合でもその効果を無効にできる先出し・後出し両方に強い高い汎用性が光る通常罠。 展開の妨害にも耐性消しの捲りにも使えて、しかも発動はノーコストでフリチェという言うことのない汎用罠で、数ある通常罠カードの中でも特に格が高い存在です。 リンクモンスター登場前の環境で生み出されたカードなのでリンクモンスターを宣言できない、つまりリンクモンスターを全く縛れないのは玉に瑕だが、それでもリンク召喚の3年間を終えて一通りメンツが出揃ってなおサイド常連になるほどの性能はさすがという感じです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP074 | ハーピィの羽根吹雪 |

|

テーマネームを持つだけでなく、テーマ専用の罠カードとして極めて理想的な数々の性能を持つ超強力なカード。 先攻展開時でも強く使える手札からの発動にこだわらなければハーピィ以外の風鳥獣が入るデッキでも使用でき、その効果はそのターン全領域で発動した相手のモンスター効果が全て無効になるという素晴らしいもの。 場で発動した効果は言うまでもなく、手札誘発モンスターに展開を邪魔されることもなくなり、墓地に送られることで効果が発動するモンスター効果も消せない効果で全てクローズされる。 ただし発動自体ができなくなるわけではないため「発動した効果は無効化されない」効果はそのまま通してしまうので注意したい。 発動できずにそのまま叩き割られても制限カードの帚をサーチかサルベージできる効果を発揮し、もはや文句をつけるところが見当たらないですね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP075 | 拮抗勝負 |

|

後攻時、一瞬で相手のアドバンテージとリソースを溶かす凄まじい罠カード。 裏側除外に加え完全耐性すら貫通する、自分のフィールドのカードが0枚なら手札からも使える究極の捲り札です。 発動タイミングが特殊なので手放しでは採用・使用は難しいが、展開デッキにもガン伏せデッキにも有効なその性能から、強謙なども使用する低中速デッキのサイドデッキに採用されることも多い。 里や勅命や芳香で魔法防御体制を万全にしていても相手が後攻でこれを使ってきたら罠デッキは全てが水の泡。 やはり個人的にはこのカードもリブートも同時に見られる宣告って本当に神だなって思います。 しかし何気に発動に名称ターン1がないため、1枚を宣告で流せたとしても、2連発、3連発される可能性があるのが本当に怖いところ。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP076 | 無限泡影 |

|

基本的にアド損になる可能性があるカードの採用は忌避されるメタビ系のデッキにすら採用されることがある素晴らしい罠カード。 後攻からでも勝ちたい、制圧されてもなんとかしたい、そんな希望を繋げてくれる。後出しでも使えるセット時の効果も優れており、メタ系の永続魔法・罠カードや鎮座している神罠を一瞬だけ黙らせてくれる。 また相手は不用意にセットカードがある縦列で魔法カードを発動すると、このカードで無効にされるおそれがあるため、それを意識したプレイングが必要になる。 なんといっても《墓穴の指名者》やその他ほとんどの手札誘発系モンスター効果でケアされないのが強み。罠カードなので《三戦の才》を踏むこともない。 その採用率の高さから抹殺するために1枚だけデッキに入れている高速デッキも少なくない。 ただし対象耐性を持つモンスターやモンスターやフィールド魔法をこちらに押し付けてくるタイプのカード(トーチゴーレムや盆回し)には弱いので注意。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP077 | ドラグマ・パニッシュメント |

|

手札もフィールドのカードも減らさずに使えるフリチェ除去罠としては《破壊輪》を遥かに凌ぐカードです。 攻撃力2400以下のモンスターが対象なら《旧神ヌトス》を墓地に送ることで、このカードの効果処理後にヌトスが新たにチェーンを作り、このカードとヌトスの効果でそれぞれ1枚ずつ破壊することで実質1アドになります。 複数除去なのに《スターライト・ロード》や《大革命返し》のようなカードを踏むこともなく、ヌトスは後衛のカードも破壊できるので、メインから魔法罠を割るカードをあまり入れたくないが、特定の永続メタ魔法や罠の存在に悩むデッキにもオススメできる除去罠と言える。 今後墓地誘発の効果を持つEXデッキのモンスターが新たに登場するたびにチェックされること間違いなしのカードだろう。 その一方でEXデッキから特殊召喚できなくなるデメリットは自分のターンに発動すると案外長めになるので注意。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP078 | 影依の偽典 |

|

第9期のスタートと共に登場して環境を大いに賑わせた【シャドール】が11期のスタートと共に獲得したインチキ罠カードとして知られる存在であり、【シャドール】やその派生デッキを環境の端くれに復活させた立役者。 EXデッキから《エルシャドール・アプカローネ》を直に墓地送りにすることで確定で持ってくることができ、その効果によって相手ターンに《エルシャドール・ミドラーシュ》を融合召喚することで制圧盤面を敷くことができる。 その副産物として適用できる対象を取らない墓地送りによるモンスター除去も耐性貫通力がかなり高く普通に強力であり、過去テーマの新規カードかくあるべしと言うべき高性能カードとなっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP079 | 天龍雪獄 |

|

墓地版《大捕り物》という感じのカードで、墓地メタとしては気軽に使っていける性能。 さらに追加効果でお互いの場の同じ種族のモンスターを1体ずつ除外する効果を発揮する。当然のように対象は取らない。 相手が墓地のモンスターを対象としたカードを発動した時にこのカードで対象のモンスターを蘇生し、蘇生したモンスターと相手の場のモンスターを諸共に除外できてしまった日には高笑いが止まらないこと間違いなしである。 相手のデッキが種族統一されたタイプのテーマならこの運用法ができる場面も結構あるだろう。 なおこの効果を適用するかどうかは任意であり、適用する場合でも必ずしも蘇生したモンスターを除外しなければならないわけでもないので、蘇生したモンスターは単純に各種素材に使ってもいいだろう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP080 | 鉄獣の抗戦 |

|

「トライブリゲート」の誇るインチキ罠カードとして知られるテーマカード。 OCGにおいてはタイミング次第では間違いなく規制を受けていたであろうカードというものがいくつも存在しているのですが、規制されないまま環境が次のステージに進んだことで結果的に一度も規制経験のないカードというものも多く存在しており、このカードも間違いなくそのうちの1枚と言っていい。 「トライブリゲート」の3種族に属する自分の墓地・除外状態のモンスターを任意の数一斉に蘇生・帰還させ、そのままそれらのモンスターをL素材として「トライブリゲート」LモンスターのL召喚を行うという効果で、L召喚するモンスターによって特殊召喚されるモンスターも増え、リンク4の《鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ》を選択すれば相手ターンでの妨害にも繋がる。 そしてこのカードの真骨頂は、帰還させたモンスターでも再度除外することなく墓地送りにできることであり、場では墓地からこれらの3種族のモンスターを除外して発動できる共通効果を持ち、一部のモンスターは墓地に送られるだけで誘発できる効果を持つ「トライブリゲート」下級モンスターやLモンスターと凄まじいシナジーを生み、えげつない数的アドバンテージを稼ぐことができる。 デッキが全然回ってないと発動すらできずに事故要因にもなるという程度の欠点はありますが、それを補って余りある性能のカードと言えるでしょう。 |

|||

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 12:27 評価 10点 《青眼の精霊龍》「総合評価:《青眼の究極霊竜》を呼び出し妨害を…

- 12/06 11:04 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性