交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > ANIMATION CHRONICLE 2022 コンプリートカード評価(みめっとさん)

ANIMATION CHRONICLE 2022 コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Secret ▶︎ デッキ |

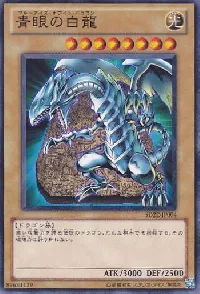

9 | JP000 | 青眼の白龍 |

|

大会限定商品の特別仕様の《カオス・ソルジャー》を除けば、通常モンスターとして未だその攻撃力に並ぶ者はなし。 バンダイ版時代からのデュエリストたちの永遠の憧れのカード、遊戯王そのものを象徴する最強のドラゴン族モンスターがこちらです。 見ようによっては頭部が異常発達したエイリアンとかスカルドラゴン的な骨身のモンスターにもみえるんですが、いやぁこれが不思議とめっちゃカッコイイんですよねえ。 独自の良質なサポートカードをいくつも有しつつも未だ最強の座を譲る気はなく、通常モンスターの攻撃力3000ラインは遊戯王OCGにおいては『絶対不可侵領域』となっています。 その一方でステータス合計値の方は《ゴギガ・ガガギゴ》や《ラビードラゴン》や《スパイラルドラゴン》など、より高い守備力を持つ最上級バニラにちょいちょい負けていたりも。 あえて青眼の神域を破壊する必要がなく、そんなことをしたところで基本的に誰も得しないという事情から、よほどのことがない限り攻撃力3000以上の通常モンスターが新たに登場することはないと言い切れるかと思いますが、それはそうとして守備力2200以上の下級通常モンスターが何故出てこないのかは不明。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

4 | JP001 | ロイヤル・ストレート・スラッシャー |

|

遊戯王DMのKCグランプリ編にて登場した、実は遊戯王Rのナイトジョーカーよりも先にその存在が世に出ていた、絵札の三銃士が集結したモンスターの1つ。 見た目といい攻撃力2400という微妙なステータスといい、正直なところ3体が集結した感も切り札感もあまり感じられませんが、1から5までの数字全てを自身のステータスに反映させるため、わざわざ守備力が1350になっているのが芸が細かいですね。 ロイヤルストレートの効果でのみ特殊召喚される特殊召喚モンスターで、そうやって絵札の三銃士が墓地送りになることで自身の起動効果の発動条件が満たされ、自分の手札・デッキからレベル1から5までポーカーの役の1つであるストレートになるように5体のモンスターを墓地に送ることで、相手の場を更地にすることができます。 墓地を派手に肥やしながら全体除去を繰り出す超強力効果ですが、このモンスターを出した時点で絵札の三銃士は既に1体ずつが墓地に存在している&絵札の三銃士には関連カードにレベル1から3のモンスターが存在せず、無理にこの墓地送りを活かせる効果を持つモンスターを投入すると構築が乱れるため、こちらは墓地に送るおいしさこそありませんが汎用手札誘発モンスターで補うのが無難といったところでしょうか。 墓地送りはコストではないためうららに捕まってしまい、そうすると全体除去まで無効にされてしまうのは玉に瑕。 後半の効果も、絵札の三銃士だけでなくトライアンフジョーカーや光戦士Xモンスターなども含めて複数のモンスターを蘇生できるものですが、発動条件が被戦闘破壊誘発というあまり良くない条件となっております。 これまでの絵札デッキに事故要因にもなりやすいこのモンスターとロイヤルストレートとレベル1から3までのモンスターを最低1体ずつ入れてまで使う価値があるかと言われると、やっぱりあまり気が進まないですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP002 | ロイヤル・ストレート |

|

ロイヤルストレートスラッシャーを特殊召喚するために必要な速攻魔法。 墓地へ送るモンスターは手札からも選択できるほか、速攻魔法であるためサクリファイスエスケープやバトルフェイズ中に発動して追撃などにも使えますが、特定のモンスターを1種類ずつ3体とこのカードの4枚を消費して行う特殊召喚というのはやはりかなり重いもの。 サーチ・ リクルート体制が万全で墓地送りになったあとでもするべき仕事が色々とある絵札の三銃士といえど、特殊召喚を妨害された時のリスクを考えるならこの重さはやはり無視できないものになります。 特殊召喚可能なモンスターには他にトライアンフジョーカーとEXデッキのナイトジョーカーが存在しており、スラッシャーがこのカードの効果以外では出せないことも含めてデッキ構築に大きな影響を与えるタイプの効果持ちのカードなので、状況によってはこれらのモンスターを優先するのも良いでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP003 | 闇竜族の爪 |

|

原作の王国編にて城之内は竜崎から真紅眼を貰い受けることになりますが、その真紅眼専用の強化魔法みたいな勢いで城之内が唐突に一度限りだけ使用した魔法カード。 城之内のデッキに元々このカードを装備できるモンスターが存在していたのかは定かではありません。 効果破壊に耐性を得るのは、キースの使用したスフィアボムの能力による破壊を防いだことに由来していると思われる。 OCGでは闇属性専用の攻撃力強化+効果破壊に耐性を得る装備魔法となり、装備モンスターが戦闘で倒されると爪ごと墓地から復活する代わりに、これ以降場を離れた爪は除外されるというものになっている。 相手モンスターに装備させて戦闘破壊することで、その相手モンスターを攻撃力アップ&効果破壊耐性を持たせた状態でこちらの場に蘇生するという、擬似的なコントロール奪取に繋がる能動性の高い使い方ができるのが結構好きな感じです。 まあなんというか、見ての通りイラストがこんな感じなのもあって色々とあまり面白みのない選出だなとは思ってしまいましたが、効果的にはわかりやすくもそれなりの特異性もあって悪くはないんじゃないかと。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP004 | 鉄球魔神ゴロゴーン |

|

原作における王国編とバトルシティ編の幕間的なエピソードだった御伽編のDDDというゲームで登場したモンスターの1体。 《ゴッドオーガス》と違ってカードゲームの方のモンスターとしては原作・アニメともに一度も登場していませんが、その効果はステータスとか時間差ディメンションによる奇襲攻撃とか一直線に破壊とか罠クレストとか、原作での性質がほぼ完璧に再現された形でOCGに落とし込まれています。 原作での挙動と罠カードをコストにすることから一瞬勘違いしましたが、一直線に転がってモンスターを除去する効果はフリチェでも召喚・特殊召喚誘発系の効果でもないんですね? そうなるとOCGには《鉄騎龍ティアマトン》という有能な先客が存在するので、ちょっと厳しい感じになってくるでしょうか。 OCGで追加されたサイコロを振った結果次第で何でもサルベージできる被破壊誘発効果も含めて、これらの効果が実際のデュエルにおいても強いどうか今回ばかりは置いといて、デュエルで登場しなかったDDDのモンスターが以降のアニクロに正式参戦した記念として平均点の評価とさせていただきます。 どういうわけか機械族ではなく悪魔族になってしまいましたが、おかげさまで《魔界発現世行きデスガイド》対応になりましたし、何よりも「魔神」だと言うのだからしょうがない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP005 | ダイス・ダンジョン |

|

デッキのモンスターを連れてくる効果を持つ魔法カードを連れてくるフィールド魔法。 このカードの発動時効果にもサーチ先の特殊召喚効果にも名称ターン1がなく、ダブりに強いのが特徴。 このカード自身もサイコロを振る効果を持つため、サーチ先の発動条件もそのまま満たされる。 そのサイコロ効果はお互いのバトルフェイズのスタートステップ毎に任意でサイコロを振り、出目によって、それぞれ自身の全てのモンスターの攻撃力を増減させるというものになっている。 《出たら目》と併用することで、出目に関係なく100%自分の場のモンスターの攻撃力が上がる方の効果を適用できるため、可能なら同時に使うことが望ましいですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP006 | ディメンジョン・ダイス |

|

特定条件下でサイコロ使いのモンスターを手札かデッキから特殊召喚できる魔法カード。 《ダイス・ダンジョン》はこのカードをサーチできるだけでなく、サイコロを振る効果を持つカードが自分の場に存在することを要求するこのカードの発動条件まで満たしてくれる。 専用のサーチ手段がある上にデッキから特殊召喚する系の魔法に名称ターン1がないのはなかなか強いのですが、特殊召喚するモンスターのラインナップは、これだけ長きに渡って積み上げてきたOCGの歴史をもってしても正直微妙の一言。 それらの中では大鉄板候補となる《ゴッドオーガス》以外では、《D・モバホン》や《D・テレホン》擁する【ディフォーマー】辺りにでも《ダイス・ダンジョン》とセットで使ってみる感じになるのでしょうかね? 発動時にリリースする自分のモンスターには指定がないため、将来性は高いカードだとは思います。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

9 | JP007 | 機械仕掛けの夜-クロック・ワーク・ナイト- |

|

何気にコレパ及びアニクロの恒例になりつつあるDM枠のビッグ5枠、今回は《機械軍曹》の姿を借りたビッグ4こと大田の使用した印象深い効果とカード名が特徴の永続魔法がOCGとなりました。 効果はお互いの場の全ての表側表示モンスターの種族を機械族に変更し、それに連なる形で自分の場の機械族は攻守ともに強化され、逆に相手の場の機械族は全て弱体化する。 さらにOCGで追加された墓地効果は、結束の強さに定評のある地機械を何でもサーチできるというものになっている。 相手の場のモンスターの種族参照系の効果への妨害になるだけでなく、《アンデットワールド》と同様に魔法カードにて素早く場のモンスター全体の種族を機械族に操作することから、《キメラテック・フォートレス・ドラゴン》の餌を用意することにも利用でき、これと《サイバー・ドラゴン》や場でカード名をサイドラとして扱うモンスターを併用することで、超耐性持ちにも有効な全体除去をデッキに仕込むことができます。 強化・弱体化は、この効果による種族操作及び能力変化を受けるモンスターであれば、お互いが使用するモンスターがどのようなモンスターであれ単純にその攻守の1000差が埋まるということなので、メタビ系のデッキにおいてはほとんどの場面で《強者の苦痛》や《一族の結束》の上位互換となる打点補助カードとして利用でき、カードの種別や追加効果の違いこそあれど、自身への制約の少なさから《オレイカルコスの結界》よりも格段に優れているとさえ感じます。 守備力も強化・弱体化されるため、結界像のような攻撃力1000のモンスターでも、相手が寝かせてきた《灰流うらら》を退治できるって結構重大なことじゃないでしょうか? 墓地効果にも魅力があるとは思いますが、私としましてはやはりメタビにおける有用な戦闘補助カードとして注目してる部分が大きいです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP008 | ENシャッフル |

|

場にデッキに戻すためのEかNが必要になった代わりに、Nや上級以上のEも呼び出せるようになった《ヒーローアライブ》。 重いライフコストと引き換える代わりにまっさらな場で1枚から発動できるアライブに対し、こちらは消費が2枚になる上にデッキに戻す特定モンスターとのワンペアが必要、下手すると召喚権も必要という点で初動札として大きく見劣りしますが、こちらはテキスト内にネオスという特定のEモンスターの名前が含まれているため、《E・HERO スピリット・オブ・ネオス》でサーチ可能というストロングポイントもあります。 アライブとは一長一短となりますが、こちらもあちらと同様にEにおける優秀な初動札であることは間違いないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP009 | 鎮魂の決闘 |

|

お互いにそのターンに戦闘破壊されているモンスターを1体だけタイムマシーンに乗せることができる速攻魔法で、その際ネオスだけは巨大化して帰ってくる。 速攻魔法ということでバトルフェイズに発動することで、戦闘を行うことで誘発する効果や被戦闘破壊誘発の効果を連発したりすることもできますし、攻撃表示での特殊召喚にはなりますが最低限の壁モンスターを用意することも可能です。 モンスターが対峙するイラストのせいか、いかにもお互いのモンスターを蘇生させて対決させる効果であるかのようなカードですが、蘇生はお互いに任意であり、自分のみがモンスターを蘇生できる状況でも発動は可能です。 ただその発動条件から使い勝手はかなり悪いという印象で、蘇生が各プレイヤーの任意であるために相手の場にモンスターを無理矢理出させることができない点を踏まえても、カードの種別やネオス専用の蘇生札としての違いこそあれどリビデとかを使った方がいいようなって感じですかね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | JP010 | A宝玉獣 ルビー・カーバンクル |

|

「A宝玉獣」の発射台となるモンスターで、元となった《宝玉獣 ルビー・カーバンクル》と同様に宝玉化した宝玉獣を一斉にモンスターゾーンに送り出しますが、その運用方法は元となるカーバンクルとは大きく異なる部分もあります。 あちらのように他の特殊召喚では効果が誘発しない代わりに、他の効果による補助を受けなくても単独でかつ自力で魔法&罠ゾーンから出てこられるため、自身の宝玉化効果も含めて場への復帰力は高く、直に魔法&罠ゾーンに置く意義も大きい。 《アドバンスド・ダーク》を維持することや、魔法&罠ゾーンにA宝玉獣を揃えることなどそれなりに手はかかりますが、A宝玉獣を中心とした【宝玉獣】ならまず使わない理由はないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP011 | A宝玉獣 アメジスト・キャット |

|

元となった《宝玉獣 アメジスト・キャット》と比べると自身以外も直接攻撃できるようになりましたが、戦闘ダメージはしっかり半減されてしまい、他に固有のモンスター効果もありません。 そういった事情から、《A宝玉獣 ルビー・カーバンクル》からの大量展開の中で複数体の《A宝玉獣 トパーズ・タイガー》と共に特殊召喚し、全体強化された全員で直接攻撃、さらにメイン2でレベル4の宝玉獣を素材に《ガガガガンマン》をX召喚して焼き切るといった特化戦術で真価を発揮するA宝玉獣と言えるでしょう。 単独では直接攻撃で600ダメージを与えるだけの地味なモンスターですが、それを全員でやることがライフ取りの手段としてどれだけ恐ろしいことかは《D・ボードン》が教えてくれました。 1ターンで相手を倒し切るのではなく、隙を見て相手をキルできるモンスターという程度に考えれば、そこまで悪くないようにも思えますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP012 | A宝玉獣 エメラルド・タートル |

|

元となるモンスターと最も外見的印象が変わったと感じるA宝玉獣の1体。 元々持っていた効果が発展した結果、お互いのターンに無条件にフリチェで使えるモンスター1体の表示形式を変更する効果となりました。 ノーコストで完全フリチェであることも手伝って、通常召喚可能な一介の下級モンスターが持つものとしては悪くない効果なのですが、アドバンスドダークの性質も含めてA宝玉獣は戦闘補助的な効果は既に間に合っている感が強く、相手モンスターを守備表示にして退治するには自身の攻撃力が低いため単独では効果を活かしづらく、相手ターンでの妨害として使うには表示形式を変更するだけでは圧力不足という中途半端な効果である感は否めません。 要は共通の自壊デメリット効果の重荷と自身のメリット効果のクオリティが釣り合ってないってことなんですよね…。 A宝玉獣は元の宝玉獣の面々に比べると下級モンスターを並べてビート・戦線維持することにより長けた性質を持つモンスターが多くなっていますが、相手もその下級ビートに乗ってきてくれないとなかなか厳しいところがありますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP013 | A宝玉獣 トパーズ・タイガー |

|

攻撃する時だけ自身の攻撃力を400強化する永続効果だったのが、常に自分のA宝玉獣全体の攻守を400強化し、相手モンスター全体の攻守を400弱体化させる永続効果に変更され、その効果範囲はかなり拡がっているといっていいでしょう。 A宝玉獣が戦闘する際の相手モンスターとの攻守800差までを埋めることができますが、特定のカードが場に出ていないと自身を維持できないのに効果がそれしかないってのは、やっぱりなかなかキツいものがありますかね。 並べて殴るというやり口自体は宝玉獣の得意とする戦術とそこまで乖離しているわけでもないのですが…。 それにしてもこういった効果はやはりメタビ使いとしての血が騒ぎます、同じ虎ということで《王虎ワンフー》でも横に置いてみたくなっちゃいますねえ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP014 | A宝玉獣 アンバー・マンモス |

|

凶暴性の強い外見が特徴の「A宝玉獣」モンスター群の中では比較的落ち着きのある佇まいが特徴のモンスター。 それらのモンスターの生命線である《アドバンスド・ダーク》及び「A宝玉獣」を対象を取る効果から守り、自身を含むA宝玉獣への攻撃を無効にする効果も持ちますが、どちらも発動を伴う上にターン1となる効果。 単独で自力で攻撃や効果であっさり倒されてしまうことを防げるのは悪くないのですが、この効果で自身が場を離れたり効果を無効にされることを防げたとしても、結局はこのターンはもうそれ以上動けないので《アドバンスド・ダーク》を守ることはできない。 攻撃の方はともかくとして、《アドバンスド・ダーク》を守る方の効果は「自分の《アドバンスド・ダーク》は相手の効果を受けない」永続効果だったとして何がいけなかったのだろうか。 最低限、破壊耐性を付与する永続効果にプラスでこの対象耐性となる誘発即時効果であるべきだったような…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP015 | A宝玉獣 コバルト・イーグル |

|

自身の元々持っていた効果の範囲が拡張しているだけでなく、「A宝玉獣」モンスターの命の源である《アドバンスド・ダーク》をサーチする能力を新たに授かった。 元があまりに不遇だったので、このモンスターにこの効果が充てがわれたのは必然だったといったところか。 自壊条件を考えれば当然ではあるが、このサーチ効果は手札からでも発動できるため、効果を止められたとしても召喚権を残したまま墓地に宝玉獣モンスターを送る役割は果たせる。 名称ターン1のないサーチ効果でもあるので、ダブった場合でも片方をうららに無効にされたり場に出した《アドバンスド・ダーク》を除去された時の保険になります。 とても有り難い効果ではあるのですか、A宝玉獣の性質を考えれば、今時のカード群なら共通効果とまではいかずとも、テーマ内の誰かがこういった効果を預かっているのは当然だという感じでもあります。 既に言われているように、他のA宝玉獣にもそれぞれの持つ能力を発展させた効果以外にも、このカードのような独自の効果を、最低でも《アドバンスド・ダーク》を参照するような何らかの効果を割り振っても良かったでしょうね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP016 | A宝玉獣 サファイア・ペガサス |

|

元となるカードが「宝玉獣」モンスターの中でも特に強力なものであったためか、持っていた効果が大して発展しておらず、範囲の拡大と同時に変更されている点もあり、それによって使い勝手が悪くなっている部分も見受けられる。 最初から全ての召喚方法で効果が出るのと、デッキだけでなく手札と墓地からも宝玉獣を出せる元の《宝玉獣 サファイア・ペガサス》が5期のカードでありながらいかに広範囲に対応していたかがよくわかりますね。 A宝玉獣は「《アドバンスド・ダーク》がないと永続効果で破壊ではない自壊をする」ことを常に加味して評価をしなければならないため、自身のパワーアップ具合がそのマイナス分に到底相殺されていないという印象。 元がペガサスなのでこのモンスター自体も勿論弱くはありませんが、やはり自壊効果分のマイナスを考えるともう一声という感じであることは否めませんね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP017 | ダイナ・ベース |

|

アニメGXで剣山が使用した数少ない恐竜族じゃないモンスター。 その効果は自分の方がライフが少ない場合に自己SSできる効果、場のこのモンスターを融合素材に含めた、手札か場のモンスターを融合素材に融合なしで融合召喚を行うというものになっている。 融合召喚可能なモンスターは自身が地属性の機械族であることからそれ相応の種類数が存在しますが、やはり第一候補となるのはこのモンスターが本来想定している《ダイナ・タンク》の融合召喚となるでしょう。 手札で腐っている最上級恐竜族をライドオンさせて高パワーの《ダイナ・タンク》を出せるほか、自らのライフを削って戦う恐竜族テーマである【ダイノルフィア】とは自己SSの条件を満たしやすい点でも相性が良く、パワーダウンする代わりに元々の攻撃力が4000もある《ダイノルフィア・ケントレギナ》はその融合素材として最適と言えるでしょう。 ただまあこのモンスター自体に打点はないですし、やってることは融合なしの融合召喚で普通に有能なんですが出てくるモンスターのラインナップが微妙なので正直あまり強くはないです、6点に近い7点とさせて下さい。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

4 | JP018 | ダイナ・タンク |

|

機械族と恐竜族を融合素材に融合召喚されるかなり特異なモンスターで種族は機械族に設定されています。 機械族モンスターにライドオンした恐竜族モンスターのパワーがそのまま自身の打点となるため、可能ならば攻撃力3000超えの恐竜族を乗せたいところ。 融合召喚方法はやはり融合なしで融合召喚ができるダイナベースの効果によるものが望ましく、オヴィの存在から恐竜族側はサーチするのは容易であり、ダイナベースも地図などで自己SS条件を満たしながら持ってこられるので、強いダイナタンクを出すこと自体はそう難しくないでしょう。 しかし他の効果は自身を対象にした効果を他に移し替える牽制系の効果と、相手による被破壊誘発で墓地の恐竜族を蘇生するというめちゃくちゃ微妙なラインナップ。 相手は対処できない状態で見えてるこの対象の移し替えや蘇生効果に乗ってくるとは考え難く、特に対象を移し替えられる正しい対象となるカードが場に存在しなければ実質的な対象耐性として機能しなくなる不安定さは正直かなり気になります。 微妙な効果の割にはそれぞれしっかり名称ターン1もついており、選出的にも性能的にもこれがウルトラレアとか言われてもなあって感じはぶっちゃけ否めないです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP019 | ガジェット・ボックス |

|

アニメ5D’sの極めて初期に龍亜が使用したカードで、色々と使いやすくなった《スライム増殖炉》といった感じのカード。 後発のモンスターに発生させるトークン名を被せられる憂き目に遭ったカードですが、こちらのトークンの名称を変更することで無事にOCG化となりました。 発動時に乗せられるカウンターを利用することで単独でも1ターンに1体、最大3体のトークンを特殊召喚することができ、カードの発動には名称ターン1がありますが、効果の発動には名称ターン1がないため、ターンを跨いで複数枚のこのカードを場に出すことで、その数だけ毎ターントークンを生み出すことができます。 このトークンが場にいるとS召喚以外のEXデッキからの特殊召喚が縛られてしまいますか、それ以外には特に制約は無く、モンスターを破壊・リリースなどして手札や墓地から特殊召喚されるモンスターの踏み台や効果・コスト・アドバンス召喚のためのリリースなどには問題なく活用できます。 ディフォーマーネームを持つメリットを活かせなくても、召喚権を使わずにモンスター1体を継続的に発生させるカードとして一定の価値はあると言えるでしょう。 このカードの登場により、共通の名前を持つ意味のなかった《D・クロックン》と《D・フィールド》に乗せられるディフォーマーカウンターも利用できるようになったというのも好感が持てますね。 便宜上名前が同じなだけのカウンターというのは、カウンターを区別するために必要なものではありますが、やっぱり可能な限り少ない方いいですよね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP020 | D・インパクトリターン |

|

地属性DPとの連動枠としてアニクロ2022に収録された、微妙なバック剥がし効果に有用な蘇生・帰還系の墓地効果がくっついてる感じの罠カード。 ディマク戦で使用された未OCGの3枚の装備魔法のどれかが来るかと思っていましたが、まさかのゲストキャラとのデュエルで使用された罠カードでしたか…。 微妙なバック剥がし効果と言いはしましたが、手札のディフォーマーをデッキに戻すのは効果なので無効にされても無駄に手札が減ることはありませんし、ツイツイや砂嵐と同じような感覚で運用ができてかつ、剥がした相手の魔法罠はデッキに帰っていくので、墓地効果に繋げさせないのは悪くはありません。 また2つの効果はいずれかターン1の代わりに墓地効果の方は墓地に送られたターンでも発動可能であるため直接墓地送りにするのも有効で、墓地効果の性質上相手ターンにでもフリチェで発動できる罠カードとしての墓地効果というのは大きいです。 これが同じ効果内容で通常魔法や速攻魔法だったら、デッキから直接墓地送りにする場合を除けばこうはいかないので、総合的にはそれなりに強く調整されていると思いますね。 アニメ版ではなかった墓地効果が、カード名にもある「リターン」とちゃんと関連した効果になっているというのも地味に良いなと感じます。 ただ自ら積極的に墓地送りにしようとしない限り、相手が場に魔法罠を出しくるか伏せ除去を使ってくれないことには墓地に送ることができず、前半の効果でディフォーマーをデッキに戻すのではなく墓地に送るのなら後半の墓地効果とも繋がっていたのになと思うと、やっぱりちょっと惜しいカードという感じですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

7 | JP021 | 工作箱 |

|

アニクロ2022における唯一の漫画枠で、地属性DPで強化されたディフォーマー関連のカードとして漫画版5D’sから選出された永続魔法。 その効果は毎ターンデッキのカード名の異なる装備魔法2枚のうち1枚をランダムにサーチできるという、コンパクトかつ継続的に使える便利なもの。 自分の場にモンスターがいることを発動条件としていますが、持ってくる装備魔法はそのモンスターに装備できるものでなくても構わないので、稀に場に出せるモンスターがいないのに引いてしまう事故が起こる程度でそこまで気にならないでしょう。 同名カード2枚を選択することによる確定サーチができないことや、デッキに必ず2種類以上の装備魔法が眠っている必要があるのも、毎ターンノーコストでアドバンテージを稼げることを考えれば許容範囲と言っていいと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP022 | 水晶ドクロ |

|

昨年のアニクロで《ピリ・レイスの地図》だけをOCGに送り出した矢薙のじーさんが使用したモンスターの1体で、じーさんを象徴するモンスター。 その効果は場に出すと自分に効果ダメージが入り、それに連なる形で自身を守備表示にし、効果ダメージを受けていないターンのエンドフェイズ毎に特定のモンスターをサーチまたはリクルートできる効果となっています。 基本的に場に出したターンはサーチ・リクルート効果は使えない、攻守0なので自分のターンにNS・ SSすると維持するどころか1回効果を使うのも一苦労、自身の効果による効果ダメージを受けなかった場合は守備表示になる効果も処理されないので効果は出したターンに使えるけど攻撃の的になりやすい、そしてそこまでしてるのにサーチ・リクルート先がなんだか微妙なのばかりと、正直良いところがあまりに少なくないですか?という感じ。 来年以降のアニクロで《アショカ・ピラー》や《カブレラストーン》に期待してねってことですかねえ。 追記:1年後のアニクロにて上記の2体のモンスターとこのモンスターを名称指定に含む《トライアングル-O》が登場したことで、登場した1年前よりも存在意義がかなり大きくなりました。 どうしてこういったカード群を1年に1度しか発売されないシリーズで分割してしまうのか、これがワカラナイ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP023 | 呪詛返しのヒトガタ |

|

自分・相手問わずに発動した自分に効果ダメージを与える効果による効果ダメージを相手に受けさせる速攻魔法。 《水晶ドクロ》を場に出した際に発動する効果ダメージを相手に押し付けて、《水晶ドクロ》のエンドフェイズ時の効果をそのターンに使うためのカードというのが主な役目となりますが、どうせならGコザッキーなどの自分の使用するより大きな効果ダメージを与えるカードと併用したい。 魔法罠の効果によるダメージは押し付けられないこと、ダメージを与える効果に直接チェーンを組む必要のあるカードなので相手のフリチェ効果を挟まれると簡単に妨害されることには注意。 関連カードには《痛魂の呪術》や《地獄の扉越し銃》などがありますが、対応する効果ダメージの種類が限られていることを除けばこのカードはそれら2枚のイイトコ取りといった具合で、条件さえ満たせば何度でも再利用できるこのカードが取り回しの上では最も優れていると感じますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP024 | ストーンヘンジ |

|

発動の名称ターン1+装備モンスターの自壊条件を若干厳しくした代わりに、発動時ライフコストが必要なくなった攻撃力0のモンスターのための《早すぎた埋葬》。 本来《水晶ドクロ》などの矢薙じーさんの秘宝モンスターを想定した指定ですが、岩石族に限らず攻撃力0ならどのようなモンスターにも対応する上にモンスター効果を無効にしたり攻撃を制限することもないため、その有効な蘇生対象は実に多岐に渡ります。 装備魔法であるが故の他の種別の魔法カードにはない取り回しの良さもあり、しかるべきデッキでは他の汎用蘇生札に優先できるカードになり得る1枚かと思います。 自壊条件から《早すぎた埋葬》のようにバウンスすることはあまり有効ではありませんが、蘇生したモンスターが効果破壊に耐性がある場合や、被効果破壊誘発の効果を持っていたり、それによってトリガーが引かれる別なカードと組み合わせる場合はこの限りではありません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP025 | ドリーム・シャーク |

|

2022年6月の評価時点での現代環境における「手札から自身を特殊召喚できる効果を持つモンスター」として、名称ターン1と引き換えにもはやスタンダードレベルの様相を見せつつある、フォトスラ条件+特定のモンスターが場にいる時にも手札から自己SSできるレベル5モンスター。 自ら戦ったりアドを取りに行ったり、システムモンスターとして場に居座る気概もないモンスターを手札から自己SSする程度のことに、いちいち相手の場の状況に依存する時代はとうに終わったといったところか。 戦闘能力は皆無であり、場でできる仕事は1ターンに1度の戦闘破壊耐性のみ、墓地から自己蘇生される効果も発動条件を自然と満たすことがけして容易ではないため、基本的には手札から自己SSしてEXモンスターの特殊召喚のための素材に用いることが主となります。 素材利用・特殊召喚先を水属性に縛るようなことをしないタイプのカードなので、誘発貫通やある程度展開した後に引いても腐らない展開札として一定の役割を持てるモンスターであると言えるでしょう。 アニメでシャークが使用したモンスターであることや、専ら特殊召喚のための素材になることが役目でかつ自己蘇生後のデメリットからX素材として用いることが最も望ましいということを考えれば、自力で自身のレベルを3や4に変動させることができればなお良かったという感じですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

9 | JP026 | ヒロイック・コール |

|

《H・C モーニング・スター》の召喚誘発効果でサーチできる「ヒロイック」ネームを持つ展開札で、攻撃制限と効果が無効になる制約が課せられるものの「ヒロイック」以外の戦士族モンスターにも対応している。 特殊召喚は手札か墓地から行われるため、評価時点では《H・C モーニング・スター》1体でL召喚できるリンク1モンスターが先攻ではL召喚できない《副話術士クララ&ルーシカ》しか存在しないので惜しくも1枚初動とはなりませんが、《M.X-セイバー インヴォーカー》であちらをリクルートしてこのカードサーチし2体で《聖騎士の追想 イゾルデ》などをL召喚するという形なら、ランク3Xを立てられる1枚初動にこのカードで戦士族モンスターを1体追加できます。 《H・C モーニング・スター》1体でL召喚できるより良いリンク1モンスターが登場すれば、《聖騎士の追想 イゾルデ》を出すためのさらにコンパクトな出張セットとして使えるカードになるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP027 | オイリーゼミ |

|

明らかに同時収録された《夢蝉スイミンミン》と一緒に使ってねと書かれているモンスター。 OCGで追加されたレベルダウン効果により、ランク2の《No.2 蚊学忍者シャドー・モスキート》にもランク3の《No.3 地獄蝉王ローカスト・キング》にもアクセスできる気の利いた仕様となっています。 同名モンスターを特殊召喚する領域の広さも優秀で、直引きしても墓地送りにしても大丈夫というのは有り難い限り。 呼び出した方のオイリーBで場のオイリーA&Bとスイミンミンのレベルを下げれば、4体素材のアーゼウスも見えてくる3体素材のシャドーモスキートを出すことができます。 スイミンミンの存在が前提な感じがするのは少し気になりますが、手動での表示形式の変更にも対応しており、表示形式を変更する効果をスイミンミン以外にも用意しておけば特殊召喚効果は同様にすぐに使えますし、ローカストキングもシャドーモスキートも2体素材でも出せるので、コンボ性の高さを理由にそこまでの大減点をすることもないかなという感じですかね。 それよりも海外先行カードに《騎甲虫スカウト・バギー》という同じレベル・種族・属性とより手軽な条件の類似効果を持つ強力なライバルがいる方が気になる感じで、こちらはランク2と3の使い分けができることや、昆虫族以外のEXモンスターも出せることで差別化していきたいところ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP028 | 夢蝉スイミンミン |

|

イミテイションナンバーズの1体である《No.3 地獄蝉王ローカスト・キング》だけが先にOCG化されて、もはやOCG化の夢は絶たれたと思われていた「電子光虫」の希望の星が、2022年のアニクロにおける蚊忍者の波に乗っかってこの度めでたくOCG化となりました。 全ての昆虫族デッキで展開札として使用できるだけでなく、NSでも誘発する表示形式を変更する効果によって《オイリーゼミ》やローカストキングの効果を誘発させることもでき、前述の「電子光虫」モンスター群との相性は自身の属性以外の全ての面で抜群にもほどがあると言っていいほど。 単純に攻撃力だけが高い相手モンスターを寝かせて討ち取ることにも使えるので、シンプルな効果ながらも登場が待ち望まれていただけのことはある良いカードですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | JP029 | No.2 蚊学忍者シャドー・モスキート |

|

コレパ2020、アニクロ2021に続きOCG化された、1から4までの数字が割り当てられた偽りのナンバーズの1体。 それらの中でアニメにおける性能が最も微妙だったことからその調整が不安視されていましたが、なかなかどうして良いカードに仕上がっているのではないかというのが私の感想です。 まず必要X素材が3体から2体以上に緩和され、かつランク2Xで戦闘破壊耐性及び自分への戦闘ダメージが0になるということで《ダウナード・マジシャン》の力を借りても借りなくても安全に戦闘を行って4体素材の《天霆號アーゼウス》になれるというパイロット適性の高さが評価できます。 さらにお互いのモンスターが攻撃宣言を行う度に、回数制限なく対象も取らず、攻撃宣言を行ったモンスター以外の相手モンスターも選択可能という条件でカウンターを乗せることでそのモンスターは効果を失い、既にカウンターが乗っているモンスターがいる場合はそのモンスターを選択して効果ダメージを与える効果を選ぶこともできます。 効果ダメージを与える場合も攻撃してきた相手モンスター以外も選択できるので、相手モンスターに1体でもカウンターを乗せられれば、以降は自分・ 相手のどのモンスターが攻撃しようとこちらを選ぶことも可能となります。 自分から攻撃しても、自身以外の自分のモンスターが攻撃しても効果が出る上に、相手に攻撃を強要する効果まで持っており、このモンスターはいくら攻撃されようと戦闘破壊されないし戦闘ダメージも受けないので、相手ターンでも単なる牽制に留まらずに、モンスターの効果を自身のX素材の数まで軒並み無効にするか、ライフを取りにいけるのはかなり優秀と言えるでしょう。 場が整って相手に対処手段がなければ、相手は自傷同然に効果ダメージを受け続けるハメになります。 弱点としては攻守0なので泡影やスキドレなどのモンスター効果を無効にする効果にかなり弱いこと、攻撃宣言でトリガーが引かれるのでフリチェ効果のみならずメインフェイズで発動される効果に自力で対応できないことなどが挙げらます。 また攻守0であるにも関わらず能動的にもライフを取れるのがこのモンスターの強みなのですが、相手がモンスターを出してこないのではさすがにどうにもなりません。 専用サポート魔法もあり、特化構築でより力を発揮するタイプのXモンスターですが、単独で対象を取らずにモンスター1体の効果を無効にする性質や自身の持つ戦闘破壊耐性&戦闘ダメージ0が活かせるアーゼウスの存在から、ランク2Xの新たな汎用モンスターとして扱うにも十分なものは備えていると思いますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP030 | 蚊学忍法・軍蚊マーチ |

|

下級昆虫族を手札から2体まで特殊召喚する展開札として使える一方で、《No.2 蚊学忍者シャドー・モスキート》専用の墓地効果も持つ通常魔法。 2体展開する場合はレベルは同じでなければならず、手札消費も激しくなりますが、特殊召喚は1体からでも可能という小回りの利く仕様となっており、こちらは特殊召喚されるモンスターの持つSS誘発効果を活かしたり、召喚権を潰された時の貫通札として割り切っていっていいと思います。 墓地効果は本来シャドーモスキートが誰かの攻撃宣言によって自力で行わなければならない専用カウンターを置く効果を補助してくれるもので、こちらは本体と違って対象を取る効果となりますが、一度に複数のモンスターの効果を無効にできるほか、自身のX素材は残したまま最初の攻撃から効果ダメージを与える効果を選べるため、シャドーモスキートを主軸に据えたデッキでは、デッキから直接墓地送りにしてでも是非とも活用したいカードと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP031 | EMオッドアイズ・プリースト |

|

アニメ版アークファイブの終盤に登場した「EM」でかつ「オッドアイズ」にも属しているモンスターとしては、他のモンスターとはかなり遅れを取る形でようやくOCG化されたカード。 その性能は【EMオッドアイズ】において《超天新龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン》と共に2枚初動として使えるカードであり、どちらもサーチ体制が厚いので手札に揃えやすいのは2枚初動としては大きな利点となります。 レボリューションの手札発動の効果でサーチしてきた《オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン》と共にPゾーンに発動し、このカードのP効果でレボリューションをサルベージしながら自身を破壊することでアークのP効果が発動、リクルートされた《EMオッドアイズ・バレット》で《EMオッドアイズ・バトラー》を墓地送りにし、Pゾーンに発動したレボリューションを破壊してバトラーを墓地から特殊召喚して、バレットとバトラーでP召喚前の《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》のL召喚が実現する。 その後EXデッキに移動したこのカードを守備表示でP召喚することで、自身の効果で《EMレディアンジュ》や2枚目のバトラーを墓地に送ったり、《EMジェントルード》をEXデッキに仕込んで次のターン以降の展開にも備えることができます。 本体の性能だけを見てもどの辺が強いのか、どうやったら強く使えるのかが分かりづらいというのは、本当にテーマのPモンスターの難しいところだと感じますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP032 | らくがきじゅう-すてご |

|

2022年のアニクロにおけるアークファイブ枠としてまさかの選出となったらくがきじゅうの1体ですが、その性能は収録された全カードの中でも指折りのクオリティ。 まず手札からの発動を伴う自己SS効果ですが、登場時期が近いマルファや戦士長、同じパックのドリシャと同じくフォトスラ条件に加えて、自身の場に特定のモンスターが存在する場合、このカードの場合は恐竜族のみの時にも使用できるため、《化石調査》やオヴィから呼んできてそのまま展開できるという、レベル5恐竜の展開要員として扱うことができます。 さらに自己SSに連なる形でらくがきちょうをサーチしつつ手札を1枚捨てる効果を発揮しますが、この時サーチしてきたとおせんぼをそのまま捨てることで、次の相手ターンにとおせんぼの墓地効果でてらのをサーチ、このモンスターをリリースに充てて、てらのを自身の効果でアドバンス召喚して除去効果を出すという動きが可能になります。 このパックで登場した関連カードはすてご・てらの・とおせんぼの3枚のみですが、この3枚だけでコンパクトな妨害ギミックが完成しており、その始点となるこのモンスターは、文字通りらくがきのようなテキトーなイラストからは計り知れないほど高い性能を誇ります。 今後らくがきじゅう及びらくがきちょうにOCGオリジナルのカードが登場すればさらなる可能性が見込める、恐竜族という種族にとっても新たな資産となるモンスターと言えるかと思います。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP033 | らくがきじゅう-てらの |

|

アニクロ2022にてアニメにおいても2体しか存在しなかったらくがきじゅうが、2体だけでテーマとなってOCG化されることになり、そのエース格となる方がこの恐竜族モンスター。 最上級モンスターながらそのステータスは低めですが、恐竜族1体でアドバンス召喚できるルール、自分の場に恐竜族がいたらお互いのメインフェイズにフリチェで自身をアドバンス召喚できる効果、それに連なる形のNS誘発効果で相手モンスター1体を対象耐性を無視して除去できるというように、自身の持つそれぞれの性質が上手いこと一続きになっています。 さらにリリースした恐竜族がらくがきじゅうなら、破壊したモンスターのパワーの半分が自身のパワーに加算されて、最上級モンスターとしての面目を保つ攻撃力となることができます。 すてご1体から召喚権を使うことなく、相手ターンにこのモンスターをサーチしつつ、このモンスターを追加効果付きでアドバンス召喚できる布陣が整うため、すてごの自己SS効果にGをチェーンされた場合の止まりどころとしても優秀と言えるでしょう。 自分のターンでもフリチェで恐竜族1体をリリースしてアドバンス召喚できることから、場の恐竜族の効果に当てられたヴェーラーや泡影といった対象を取る効果を避けることなんかにも使えますね。 すてごの効果と、そのすてごが持ってきてすぐに打ち捨てるとおせんぼの墓地効果と、このモンスターとの繋がり方が完璧であるが故に、そしてそのすてごも《化石調査》やオヴィの存在から直に引く必要がほとんどないことから、自己SS能力のないメインデッキの最上級モンスターでなりながら事故要因になりにくいというのは本当に大きいと思います。 何気に除去効果は陵墓やスターブラスト、恐竜族で言うなら《大進化薬》でリリースを踏み倒した場合でも出るというのが妙に親切ですね。 アークファイブ枠は他にOCG化を望まれているカードも多く、今回あまりに予想外過ぎた選出でテキトーイラストのこのモンスター群にガクッときた方も多かったかもしれませんが、その性能はこのクオリティなら出てきた甲斐もあったと間違いなく言えるもので、恐竜族という種族としても歓迎できるレベルの仕上がりになっているのではないでしょうか。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP034 | らくがきちょう-とおせんぼ |

|

登場時点での唯一のらくがきちょう魔法罠カードということで、すてごが持ってくるカードは2022年6月時点ではこれ一択となります。 場に伏せると恐竜族への攻撃阻止効果に蘇生効果がドッキングした効果を発揮しますが、やはりメインとなるのは墓地効果による上級恐竜族をサーチする効果。 墓地に送られたターンに使えないデメリットがありますが、罠カードなので相手ターンに墓地から発動できること、すてごがサーチしてきたこのカードをそのまま墓地に捨ててしまえること、サーチ対象の1体であるてらのが相手ターンに行動できる効果を持つことから、多くの場面で気になるデメリットになりにくい。 また墓地に送られたターンに使えない代わりにいずれかターン1ではなくそれぞれターン1なので、とおせんぼを2枚以上採用していてどちらかを直に引いても、両方の効果を相手ターンに使うことも可能です。 自分のターンで墓地効果を使う場合は、それこそアルコンやパンクラなども持ってこられちゃうので、恐竜族デッキにてらの・すてごと共にらくがきセットをお邪魔させてみる価値もあるのではないでしょうか? |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP035 | 地雷星トドロキ |

|

アニメ版アークファイブに登場した、作中での迷台詞から屈指の名物キャラとなってしまった勝鬨関係の戦士族モンスター群が2018年のコレパでOCG化された後、2022年のアニクロでOCG化されたその同胞たちが使用していた関連モンスター群の1体。 手札のモンスター1体をコストに手札から攻撃力が変化した状態で自己SSできる効果、お互いのバトルフェイズに定数のLPを払ってフリチェで発動できる効果によって戦士族融合モンスターの融合召喚を行う能力を持っている。 2018年に先行していた《天融星カイキ》と強くシナジーするように設計されており、手札のカイキをコストに自己SSして相手ターンにカイキを自己蘇生し、そのSS誘発効果で融合召喚を行えるようになっています。 それらのモンスターを融合素材とした融合召喚先としては《覇勝星イダテン》だけでなく、このカードが地属性でカイキが光属性ということで《覇雷星ライジン》や《鋼鉄の魔導騎士-ギルティギア・フリード》なども選択が可能です。 バトルフェイズにフリチェで融合召喚を行えるので素材モンスターで攻撃した後に融合召喚したモンスターでさらに攻撃を仕掛けられるという点も、相手ターンでの妨害よりも自分のターンに相手のLPを取ることの方が得意なそれらのモンスターとも噛み合ってはいるのですが、自身のレベルが6ということで2018年にOCG化した面々と《覇勝星イダテン》のサーチ効果や《蛮族の狂宴LV5》の蘇生効果などを共有できず、ランク5XのX素材にも使えない噛み合いの悪さがかなり残念なカードとなります。 発動を伴わない手札からの自己SSは便利ですがけして軽いものではない上に、メインフェイズでは何もしないし有用な墓地効果があるわけでもないため、【覇勝星イダテン】では足並みを乱す可能性も高いため、採用するにしてもピン挿しにとどまることがほとんどです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP036 | 天雷星センコウ |

|

2018年のコレパでOCG化されたアークファイブで勝鬨が使用した戦士族モンスター群の関連モンスターとして2022年のアニクロでOCG化されたモンスターの1体。 地属性モンスターの召喚行為に反応して発動できる手札からの自己SS能力を持っており、同時収録された《地雷星トドロキ》の自己SS能力に続けて特殊召喚することで、そのバトルフェイズにドドロキの効果で《覇勝星イダテン》や《覇雷星ライジン》を融合召喚することで後攻からならXモンスターやLモンスターを相手に不意の一撃でLPを大きく奪うことができる。 墓地効果の方も墓地から出せるモンスター除去としてそれなりの性能であり、自分の場のレベル5以上の戦士族の攻撃力を変化させることからこのモンスター群で最強の展開役となる《天融星カイキ》とのシナジーも考えられている。 しかしトドロキと同じく自身がレベル5ではないために2018年の面々とレベル5関係の効果を共有できないのは【覇勝星イダテン】で運用するにおいてそれなりに足を引っ張ることになります。 その一方で【地属性】系列のデッキにおける汎用的な展開要員としては、下級モンスターの召喚や特殊召喚にも反応できてそれなりに見られる攻撃力を持つことからそこそこ有用で、戦士族・地属性・レベル5以上という条件でも《アマゾネスの戦士長》や《千年王朝の盾》や《剛鬼ライジングスコーピオ》なら自分の場が無の状態からでも単独でNSやSSが可能で、このカードと同じレベル7なら相手の場にモンスターが必要ですが《暗黒騎士ガイアロード》がこれに該当しています。 将来的に【地属性】でかつ【戦士族】の要素を持つデッキにおける有用な展開札兼除去札となるのを期待したいカードですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

6 | JP037 | 覇雷星ライジン |

|

2018年のコレパでOCG化されたアークファイブで勝鬨が使用した戦士族モンスター群の関連モンスターとして2022年のアニクロでOCG化されたモンスターの1体で、それらのモンスター全てがどちらかに該当するレベル5以上で光属性の戦士族1体と、レベルを問わず地属性の戦士族1体を融合素材に指定した融合モンスター。 融合召喚は《天融星カイキ》や《地雷星トドロキ》の効果によって容易に行うことができ、レベルを持つモンスターとの戦闘に強い《覇勝星イダテン》に対して、こちらはレベルを持たないX・Lモンスター相手にLPをゴッソリ奪い去るという作中での勝鬨のフレイバーが込められたレベルを持たないモンスターへの殺意に溢れた後攻向けの能力を持っている。 効果の内容は3000打点からの貫通能力、自身がレベルを持たないモンスターと戦闘する際に相手に与える戦闘ダメージが倍になるというもので、守備表示のXモンスターに対しては実質倍貫通を繰り出すことができる。 しかしそれ以外は倒れたターンのエンドフェイズに発動できるリカバリ効果として自身の融合素材となったモンスターなどを2体蘇生できるというだけで、確かにこの能力によってカイキやトドロキを含むモンスター2体を復活させれば再度融合召喚を行って継戦することはできるのですが、発動条件はそれほど良くないし、限られたモンスターを相手にしても別に一発で8000LPを取るわけでもない融合モンスターがこうまでも無耐性というのはさすがに現代基準のカードとしてはパワー不足であるように感じます。 《覇勝星イダテン》と同時に融合召喚可能な状況である場合における選択肢といったところで、あちらよりもかなり遅れて出てきたからといってめっちゃカードパワーが上がってるかと言われると素材縛りがキツくなっている割にはそうでもないカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP038 | アマゾネス拝謁の間 |

|

この年に発売された地DPにてアークファイブ枠のタイラー姉妹名義で【アマゾネス】が選出されたことで、同じ年に発売されたアニクロでついでにOCG化される運びとなった「アマゾネス」罠カードの1枚。 まず以て場で発動する罠カードの効果による使い切りのモンスター1体のサルベージというものが既にあまり強くないのですが、属するモンスターのほとんどが戦士族である「アマゾネス」モンスターは《戦士の生還》でも回収できるし、戦士族ではない《アマゾネスペット仔虎》などは墓地にいても何ら問題ない能力があるので回収する意義も小さい。 このカードの独自性を活かすならEXデッキに表側で加わっている「アマゾネス」PモンスターをPゾーンに設置できる効果も活用したいところで、評価時点では該当するモンスターが《アマゾネスの金鞭使い》と《アマゾネスの銀剣使い》しか存在しない【アマゾネス】にとってはEXデッキに移動してしまったそれらのカードをP召喚や他のPモンスターの力を借りずに場に戻すことができる貴重な効果となります。 フリチェで使える罠カードなので、それらの持つP効果によって攻撃してきた相手モンスターを迎撃することなども一応可能となっています。 永続罠カードとしての効果は自分のLPが回復するだけで数的アドバンテージに繋がらないかなりおまけに近い効果ですが、Pゾーンなどの魔法&罠ゾーンに置かれた「アマゾネス」モンスターでも条件は満たすことができ、攻撃力5000とかのモンスターが直接攻撃できる場面で出てきたとしても実質的にトントンになって即死は免れると考えれば悪くはないかもしれません。 まあだからといって使いはしないよなあという感じのカードですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP039 | アマゾネスの秘湯 |

|

この年に発売された地DPにてアークファイブ枠のタイラー姉妹名義で【アマゾネス】が選出されたことで、同じ年に発売されたアニクロでついでにOCG化される運びとなった「アマゾネス」罠カードの1枚。 発動時の効果が曲がりなりにもサーチ効果というデッキに触る効果なので悪いものではないですし少なくとも類似効果を持つ《アマゾネス拝謁の間》よりもかなり使いやすいですが、【アマゾネス】には《アマゾネスの叫声》というより良い速攻魔法のサーチカードとそれを持ってくることもできる《アマゾネス王女》と《アマゾネスの戦士長》が存在しており、それに加えてすぐに使えないこれも採用するというのは、絶対的1枚初動になるようなカードが存在するわけではない【アマゾネス】においては過剰な感じが否めない。 このカードの独自性としてサーチ以外にもデッキの「アマゾネス」PモンスターをPゾーンに設置する効果も選ぶことができ、設置できる《アマゾネスの金鞭使い》と《アマゾネスの銀剣使い》はどちらもモンスターの攻撃力を上げるP効果を持っているので、フリチェで発動できるこのカードは相手ターンにおけるコンバットトリックとしても利用できる。 発動時の効果がこちらの方が強い分、永続罠カードの効果として設定されているLPを回復する効果の方は概ね《アマゾネス拝謁の間》の方が優れていると言えるでしょう。 そしてどちらとも【アマゾネス】にはあまり採用されなそうなカードという感じで、あくまで強化との連動で未OCGカードを消化しただけなノルマ的な要素を強く感じます。 まあその割にはフレイバー重視で性能的にはどうしようもなく使えないカードってこともないのでアレなのですが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP040 | Gゴーレム・ロックハンマー |

|

自身をリリースすることで1体が3体のトークンになる上級サイバースモンスター。 手札のサイバース族1体を捨てることでレベル4となりリリースなしで召喚することが可能となります。 捨てるサイバース族にペブルドッグなどを選択すれば単なる消費にとどまらない動きができ、発動後の縛りもサイバース族以外を特殊召喚できないだけでトークンはあらゆることに使い放題なので、サイバースリンクを中心としたデッキでは別段気にならないデメリットです。 このモンスターの効果をもってすれば、自分の場のリンクモンスターと相互リンク状態のドルメンを出すことも容易いですね。 Gゴーレムデッキのみならず、サイバース族を中心としたデッキでは初動要員として優れた性能と言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP041 | Gゴーレム・ペブルドッグ |

|

アニクロ2022で登場した「Gゴーレム」モンスター群のうち、数少ないメインデッキのモンスターかつGゴーレムに関する効果を持つモンスター。 その性質上、1枚のこのモンスターが使えるとはどちらか1つになりますが、特に召喚誘発で同名モンスターをサーチかリクルートできる効果が強力。 発動後はそのターン中サイバース以外を特殊召喚できなくなる縛りがかかりますが、サイバース族はリンクモンスターが全種族中最も充実したテーマであり、リンク2と3には次なるリンクに繋げられる展開要員が、リンク4には絶対的フィニッシャーも完備されているため、このモンスターを採用するようなデッキでは枷になることは稀でしょう。 同名モンスターをデッキから引っ張り出してリンクに繋ぐ性質から、自身の効果でサーチすることもできる《重力均衡》の要求に応えることも容易いですね。 Gゴーレムカードをサーチする方の効果は前半の効果ほど優先度は高くないと思われますが、発動条件はロックハンマーの捨て札にすることで満たされるので、状況に応じて選んでいきましょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP042 | Gゴーレム・クリスタルハート |

|

唯一の地属性ではないGゴーレムモンスターで、サイバース族2体で出せるリンク2モンスター。 毎自ターンのメインフェイズに墓地の地属性のリンクモンスターをリンク先に蘇生し、その際自身にカウンターが置かれ、そのカウンターの数によって、相互リンク先の地属性リンクモンスターの攻撃力をアップし、さらに無条件2回攻撃&貫通という攻撃的な追加効果を与えることができます。 蘇生したモンスターにはこれといった制限はかけられず、特にモンスター効果を無効にしないことから、《Gゴーレム・スタバン・メンヒル》を蘇生することで連鎖的にモンスターを並べることが可能となります。 そういうわけで、基本的に場に維持して力を発揮するタイプのモンスターなのですが、困ったことに攻撃力0である上に、戦闘破壊されない・攻撃対象にならない・戦闘ダメージ0といった耐性が何もない。 決めきれる場合にだけ出す、効果発動後の特殊召喚の縛りはないので自身と蘇生したリンクモンスターでリンク3以上のモンスターに繋げる、攻撃を自身に誘導する効果を持つ《Gゴーレム・インヴァリッド・ドルメン》や《Gゴーレム・ディグニファイド・トリリトン》を相互リンク相手とするなどして運用していきたい。 【@イグニスター】などのサイバース族系列のデッキでは展開の中継でL召喚して《トランスコード・トーカー》を蘇生してさらなる展開に繋げるカードとしても使われており、最近ではリンク2モンスター2体でX召喚できる《ギガンティック・スプライト》というモンスターもいるので、そちらの素材を揃えることにも適していますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP043 | Gゴーレム・スタバン・メンヒル |

|

地属性を中心としたデッキで汎用リンク2として扱えるモンスターですが、リンク召喚した時点では発揮できる効果が1つもなく、一旦このモンスターを墓地に送り、それを別な効果で蘇生させることではじめて効果が誘発するという変わった仕様となっています。 そういった事情から、このモンスターをリリースしてアドバンス召喚・特殊召喚したモンスターや、このモンスターを素材にEXデッキから特殊召喚されるモンスターが、効果を無効にすることなくこのモンスターを蘇生する効果を持っていることが望ましいと言えるでしょう。 発揮する効果は通常召喚可能な墓地の地属性モンスターの蘇生かサルベージというもので、サルベージを選択する場合はGやパンクラもこの対象として優秀であることは覚えておきたい。 基本的には特殊召喚の方を選択し、リンク3以上のリンク召喚に繋げていくことになりますが、それぞれ対象となる範囲やデメリットに多少の違いはあれど、その性質は同じリンク2で類似効果を持ち、水属性担当のコーラルアネモネに遠く及ばないという印象。 このカードのストロングポイントは効果発動後の特殊召喚先が縛られないことにあると思いますので、そこらへんは確実に活かしていきたいところ。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP044 | Gゴーレム・インヴァリッド・ドルメン |

|

リンク3のGゴーレムで、リンク4のトリリトンを差し置いて事実上のエースモンスターであることはレアリティの差からも明らかと言わざるを得ないか。 自身のパワーを発揮するためには相互リンク状態であることが要求されるという、足回りを確かめなければ強いどうか判断が難しいモンスターですが、実際のところはロックハンマー1体から特に難解な展開も必要なくクリスタルハートやトランスコードと相互リンク状態にできるため効果を適用するのは容易い。 なんならエンドスケゴから出した4体の羊トークンのうち1体をスパイダーに、残りの3体をこのモンスターのリンク素材に充てればそれでも相互リンク状態のこのモンスターが完全します。 そしてその発揮する効果は、このカード及び相互リンク状態のリンクモンスターが相手の場で発動するモンスターの効果に完全耐性を得る強力なもの。 クリスタルハートとトランスコードもそれぞれが異なる恩恵をこのモンスターに与えるので、どちらと相互リンクにするかは状況によって決めていきましょう。 他の効果も攻撃の強要、手札の質を上げる効果、相互リンク状態で破壊されると相手の場の全ての表側表示のカード効果を無効にするというそれなりの効果を取り揃えています。 攻撃の強要に関しては、相互リンク相手として有力なクリスタルハートとトランスコードがいずれもこのモンスターの攻撃力を上げる効果を持つためそれらとの相性も良く、被破壊時の無効効果は永続魔法や永続罠にも作用する点にも注目したい。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

5 | JP045 | Gゴーレム・ディグニファイド・トリリトン |

|

このモンスター単体での性能で言うなら、縛りのあるリンク4モンスターとしては決定力も制圧力も低く寂しい性能という印象。 攻撃強制効果とダメージ計算時に戦闘相手の効果を無効にする能力により、戦闘破壊耐性持ちや《紅蓮魔獣 ダ・イーザ》のような自身の効果によってパワーが決定する腕自慢モンスターにも対応できますが、決められた手札コストがその度に必要となるため、ターン1がない強みも活かしづらい。 《ヴァレルロード・ドラゴン》のようなダメージ計算前までに戦闘で誘発する効果も当然防ぐことができず、効果を使う前に除去されてしまいます。 自身を含めたリンクモンスターに適用される実質的な対象耐性も、発動を伴う効果である上に名称ターン1なのでこのモンスター単体では大した脅威にはならないでしょう。 元々の攻撃力は3000を超えていますし、2体素材で出せて2体で出しても強さが変わらないのは悪くないですが、単独で立たせるのはちょっと躊躇われる感じですかね。 しかし相手エンドフェイズに《スケープ・ゴート》を発動し、返しで羊トークンを利用したリンク展開を行おうとしたところに《増殖するG》を使われたり《御前試合》や《サモンリミッター》を発動された場合、羊トークン4体でもリンク召喚可能なそれなりのパワーを持つモンスターという点では、妥協点と言えどなかなかの見所があるモンスターでもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP046 | 重力均衡 |

|

地属性モンスターを2体蘇生または帰還できる通常魔法。 戻ってきたモンスターは攻守0で効果も無効、さらにエンドフェイズには自壊してしまうため、基本的にはそのまま特殊召喚のための素材などに用いることになります。 蘇生・帰還の両方が可能でかつ、そのモンスターは場を離れても再度除外されたりもしないため墓地から除外して発動する系の効果の再利用もできますが、その分「地属性でかつ同名モンスター2体」という高い要求をしてくるため、テキトーに投入してもただの事故札になることは明らか。 しかも守備表示での特殊召喚なのでリンクモンスターは選択できず、EXデッキのモンスターで同名モンスターを賄うことも容易ではありません。 逆にバンバン展開してドンドン墓地にモンスターを送るデッキでは、蘇生した2体を素材に展開をさらに伸ばすことに使えますし、特に展開の過程で墓地に送られたその地属性モンスターが墓地から除外して発動する効果を持っていたりすれば最高ですね。 また《レスキューキャット》などの1度に2体のモンスターを連れてこられるモンスターや、ペブルドッグのような同名モンスターを連れてくる効果を持つモンスターで補助してやれば、特別な展開デッキでなくても条件を満たすことは可能です。 同名モンスターを場に出すということでX召喚には繋げやすく、要求値が高いためか発動後の特殊召喚先にはケチをつけてこない点は悪くないと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP047 | 究極伝導恐獣 |

|

ストラクRからやってきた看板かくあるべしという感じの恐竜族の絶対的エースモンスター、通称アルコン。 普通の方法で出しても強いが、《究極進化薬》とそれをサーチできる《オーバーテクス・ゴアトルス》や《珠玉獣-アルゴザウルス》の登場でさらにその強さが際立った。 フリチェで相手モンスターを全て裏側にし、全体攻撃を行い、裏のまま葬ってさらにその度に1000ダメージを入れるという、捲りとしても妨害としても超優秀で、しかも《究極恐獣》と《超伝導恐獣》が上手いことミックスされているという素晴らしいデザインとなっている。 破壊耐性にも対象耐性にも強く、裏のまま倒してダメージを与える効果には名称ターン1がないので、相手の場にモンスターが並んでいればそれだけで3000超えのダメージを叩き出せる。 相手モンスターを寝かせるために自分の手札か場のモンスターを破壊するという変わった性質を持つが、これを《ベビケラサウルス》などとのコンボに使うこともできる。 リンクモンスターには効かないという弱点もあるが、素材が並んだところで自身の効果で寝かせてしまえばいいので、リンク召喚の3年間を終え再びルール変更が行われリンク以外もその力を取り戻してきていることもあり、その強さは未だ健在である。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP048 | リンクアップル |

|

手札のこのカードを公開することで、ランダムに除外したEXデッキのモンスターの種別に応じて自己SSか手札交換が行えるサイバース族。 1体で2つのうちのどちらかができるというモンスターなのですが、EXデッキ内容を両方ができる可能性がある状態にしておくと、どちらの効果が選ばれるかがランダムになってしまうため運用が安定しません。 欲張らずにどちらかに特化したEXデッキ内容にしておくことが望ましく、競合相手との兼ね合いを考えるなら、単独で手札を減らさずにデッキを掘り進められる手札交換の方の効果を選択することになるでしょうか。 自己SSの方の効果を選択するのであれば、自身の種族・属性、リンクモンスターを除外することを活かせる効果などとの組み合わせは半ば必須という感じで、自己SSしたこのモンスターを素材にリンク召喚したいモンスターをこのカードが除外してしまう場合も考えられるので、その辺りも踏まえて採用を検討したい。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

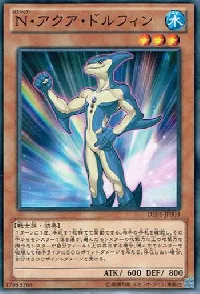

7 | JP049 | N・アクア・ドルフィン |

|

6体のNモンスターの中では唯一C形態と異なる種族設定がされている下級水戦士モンスター。 手札コスト1枚と引き換えに、自分の場のモンスターのいずれかの攻撃力以下の相手の手札のモンスターを破壊するというハンデス効果を発揮します。 場のモンスターがこのカードだけでも攻撃力600以下のモンスターなら破壊できるため、現環境では妖怪少女系列の手札誘発を中心にターゲットが増えていることで単体完結力が向上して有用性の高いカードとなりました。 発動に手札を要求されるので無効にされると痛いですが、自分の手札を捨てること自体が目的の1つであれば無効にされてもそれは果たされる、破壊できるモンスターがいなかった時のデメリットとなる効果ダメージは極めて軽い、破壊できるモンスターがいなくても相手の手札を見ることはできるなど、割と全てが良い方向に調整されている印象です。 どのモンスターを破壊するか手札を見て決められる、例えば1番攻撃力の低いモンスターに自動的に決定されるといった融通の利かない仕様でないのもいいですね。 ただし相手の手札を見た結果、選択できるモンスターがベビケラのような、このモンスターの攻撃力以下でかつ被破壊誘発の効果を持つモンスターしかいなかった場合は、それを壊すしかなくなるので注意です。 |

|||

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…

- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…

- 12/04 22:50 SS Case22 クマ特隊

- 12/04 22:32 評価 8点 《ヴァレルシュラウド・ドラゴン》「新たなヴァレル族のリンク5。 …

- 12/04 21:49 掲示板 他人のオリカでデッキを作ろう!

- 12/04 15:55 ボケ 聖魔 裁きの雷の新規ボケ。ばっかもーん!!! 廊下に立っとれ!!

- 12/04 13:23 ボケ マジックカード「クロス・ソウル」の新規ボケ。ものすんごい回転のベイ…

- 12/04 11:31 評価 7点 《神炎皇ウリア》「三幻魔の1体で、三幻魔でデッキを組むと実質置…

- 12/04 11:12 評価 8点 《降雷皇ハモン》「個人的に三幻魔デッキでは《失楽の霹靂》と共に…

- 12/04 10:58 評価 8点 《竜葬主-ヴィブリアル》「使ってみると、かなり強い。 手札・…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性