交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > 20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE コンプリートカード評価(みめっとさん)

20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Secret ▶︎ デッキ |

10 | JP051 | コズミック・ブレイザー・ドラゴン |

|

既に場に出てるやつにもこれから出てくるやつにも強い驚異的広範囲のカウンター性能を持つが、それ以上にそのカウンター効果を発動するために自身を除外して帰還するまでがコストという変わった性質が特徴のモンスター。 遠足裁定とも言われるその性質により、自身の効果の発動を《神の通告》などにチェーン無効にされても問題なく帰還できる。 また自身の効果が《冥王結界波》や《禁じられた一滴》などで既に無効になっている状態からでもコストを支払う=場を離脱することは可能なので、そのターンのエンドフェイズには普通に戻ってくるし、当然のように効果も使用できるようになるというとんでもない粘り強さを持っている。 これこそがこのカードの最大の強みであり、除外なので《墓穴の指名者》や《マクロコスモス》が効かない、帰還時にチェーンブロックは作らない、帰還は特殊召喚じゃないのでSS封じも意味がないという完璧な居座り力により、一度出されたらこのカードを完全に倒し切れる手段が存在しないデッキも多いだろう。 ただし無効にする度に一旦フィールドを離れなければならず、このカードを除去してくるようなカードは当然スルーできずに離れざるを得ないので、相手が粘り強くこのカードをいなしながらライフを削ってくるようなスタミナのあるデッキだと絶対無敵とは言い切れない。 たとえモンスターが不死身でもプレイヤーが死んでしまっては意味がないということである。 また少ないながらもメジャーどころに苦手なカードがあり、例示すると「壊獣」モンスターや《超融合》といったこのカードの効果をチェーンできない、またはチェーンするタイミングを与えない除去カードや、《王宮の鉄壁》のような除外を封じるルール介入型のカードに対しては弱いので過信は禁物である。 離脱することを止められないのなら、場を離脱しているうちに《群雄割拠》や《センサー万別》を発動したり、相手のメインモンスターゾーンを埋めてしまうなどして、戻ってくるところを狙うという対処手段もある。 つまるところ、これほどの超制圧効果を持つモンスターでさえも単騎では不安が残るということであり、現代遊戯王の熾烈さを改めて感じさせられる。 とりあえず、これでは同じ攻撃力と素材指定の《TG ハルバード・キャノン》の立つ瀬がないというものである。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

4 | JP052 | クリア・エフェクター |

|

アニメ5D’sでチームラグナロク戦以降に遊星が使用したテーマ無所属でメインデッキの下級モンスターの多くが、未だOCG化されることなく手つかずのまま放置されているのですが、そんな中で突如としてOCG化されたモンスター。 やっぱり見てくれがいいとか女の子の姿をしているということは、それだけで得だということなのか。 アニメでは名前の通り、このモンスターのS素材にS召喚したシンクロモンスターのエフェクトをクリアしてしまうという、アニメでの展開の都合上設定されたほとんどの場面でデメリットにしかならない効果でしたが、OCGでは効果破壊耐性を付与するものに変更。 S素材にした際の1ドロー効果は健在なので、高レベルシンクロモンスターのS素材のうちの1体に使用する非チューナーとして優秀なモンスターとなりました。 しかし自身のレベルが下級チューナー1体とで高レベルシンクロに繋げるものに適しておらず、自身を展開する能力もなく耐性効果も他にも何らかの耐性を持っているモンスターに付与しなければそこまで信用できるものとは言えません。 このモンスター本体は存在そのものが事故要因みたいなものなので、それならもう少し特有の強みがないとなぁという感じですかね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

4 | JP053 | シューティング・ソニック |

|

《スターダスト・ドラゴン》のアニメにおける攻撃名をそのままカード名としてOCG化した必殺技カードとなる速攻魔法で、その効果対象を全ての「スターダスト」Sモンスターにおすそ分けしたもの。 対象のモンスターに《N・グラン・モール》のデッキバウンス版となる能力を付与する耐性貫通カの高い強力な効果で、それほど攻撃力が高くない「スターダスト」Sモンスター群にとっては有効な戦闘補助になり、特に特殊召喚したモンスターに全体攻撃ができる《スターダスト・チャージ・ウォリアー》と相性が良く、速攻魔法なので相手モンスターの攻撃に合わせて使えば迎撃と攻撃の牽制にも繋がる。 もう1つの効果は「スターダスト」Sモンスターの中でもさらに限られたモンスターのみが恩恵を受けられるもので、自身の効果を発動するために自身をリリースする代わりに墓地のこのカードを除外するというもので、評価時点ではスタダ以外にも《スターダスト・ウォリアー》と《アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン》がこの効果を使用できる。 裏目が《墓穴の指名者》から《無限泡影》などに変わるという一長一短がありますが、場を離脱しないことによる戦線の維持が可能となり、《スターライト・ロード》などによって蘇生制限を満たさずに出てきたスタダにとっては都合が良いと言えるでしょう。 総じて「スターダスト」Sモンスターをサポートするカードとしてかなり噛み合ってはいますが、《クリムゾン・ヘルガイア》のような優れた専用のサーチ手段のない速攻魔法でそのターンだけ外付けする効果としてはかなりパワーが不足しているというという印象で、墓地効果含めて割と画期的ではあるもののデッキに入れるほどのカードかと言われるとかなり微妙な性能です。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

5 | JP054 | 集いし願い |

|

自分の墓地にドラゴン族のSモンスターが5種類以上存在する場合に発動ができ、その効果でEXデッキからS召喚扱いで特殊召喚された《スターダスト・ドラゴン》に装備カードとなったこのカードを介して墓地のドラゴン族Sモンスターたち全ての想いが乗っかって、2〜3回モンスターを殴って発動したターン内に戦闘ダメージによってキルを取るという罠カード。 実にアニメカードらしいフレイバーの詰まった最終決戦の勝負を決めるのに相応しい爽快な効果が個人的にはとても好きなカードなのですが、それなりに難解な発動条件でかつ罠カードであることも考えるなら、モンスターに対してだけとは言わずプレイヤーにも続けて攻撃させて欲しかったという気持ちはあります。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP055 | ぶつかり合う魂 |

|

「お互いがLPを払わなくなるまでこの効果を繰り返す」という他に類を見ない効果処理がテキストに書かれている速攻魔法。 自分のモンスターが自身よりも強い相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時に発動ができ、お互いに攻撃力が負けている方のモンスターをコントロールしているプレイヤーが定数のLPを払うことで戦闘を行うそのモンスターの攻撃力を500ずつ上げ続けることができ、先にLPを払うことやめた・払うことができなくなったプレイヤー、つまり負けを認めそのモンスターが戦闘で破壊されることを受け入れたプレイヤーの場のカードが全て墓地に送られるという、端的に言えば「根比べ」を行うカードとなります。 自分は戦闘破壊に耐性を持つモンスターで戦闘を行うことで少なくともこの全体除去を被弾することがなくなり、《月鏡の盾》などと併用すればもはやLPを払う必要すらなく強制的に相手に負けを認めさせることもできてしまう。 それそのものがかなり面白い性質を持つカードでコンボカードとしても使い甲斐があるという点でよくできたカードであり、そこに込められたフレイバーも含めて好意的に見るデュエリストも多かったカードです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

2 | JP056 | ムーンバリア |

|

アニメや漫画における《No.39 希望皇ホープ》の持つ攻撃無効効果の技名をそのままカー名に用いたいわゆる「必殺技カード」の一種となる速攻魔法。 2つの効果から1つを選んで発動できるタイプの効果におまけの墓地効果が設定されているというカードですが、相手のバトルフェイズにならないと発動できない上にその発動条件を別な効果で満たす必要がある速攻魔法で防御するというのはさすがに弱すぎるし、自分のバトルフェイズで使うことになるであろう方の効果も《No.39 希望皇ホープ・ダブル》でサーチすることも可能な《ダブル・アップ・チャンス》で十分なので、メイン効果が両方死んでいるというのはさすがに厳しいです。 墓地効果の取り除くX素材の代用として除外できる効果も、《SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング》や《SNo.39 希望皇ホープONE》や《No.99 希望皇ホープドラグナー》のような複数のX素材を取り除いて発動する効果には対応しておらず、便利効果になり切れていない感じが否めません。 |

|||

Secret ▶︎ デッキ |

5 | JP057 | マスター・ピース |

|

既にそこそこの数があるように思えて評価時点ではまだ10種類に満たない「複数のモンスターを墓地から特殊召喚し、続けてそれらをX素材にX召喚を行う」効果を持つ罠カード。 このカードの場合は、墓地からモンスター2体を効果を無効にして特殊召喚し、その2体のみを素材として光属性の「ホープ」Xモンスター1体をX召喚することになる。 こういった仕様からX召喚できる「ホープ」Xモンスターは2体素材でも出せるものに限定され、蘇生対象となるモンスターも同じレベルでレベル1・4・6のものか、《FNo.0 未来皇ホープ》または《FNo.0 未来皇ホープ-フューチャー・スラッシュ》のX素材に使えるものに限定されることになる。 お互いのターンに特別な条件もなく完全フリチェでモンスターの蘇生からのX召喚が行えるのは悪くないのですが、この効果でX召喚できる「ホープ」Xモンスターには相手ターンにフリチェでX召喚できるのが強いと言えるような効果を持つモンスターが存在しているわけでもなく、そういうカードに専用のサーチ手段が存在しなくて単独ではまるっきり事故要因にもなるというのではあまり使われないのも当然と言ったところ。 現状では中継で蘇生対象となるモンスター2体を墓地に送りながら名称指定でデッキや墓地から場にセットできるようになってようやくスタートラインといった感じですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

7 | JP058 | ドン・サウザンドの契約 |

|

基本的には相手のLPを減らすことができる《成金ゴブリン》となる魔法カード。 2と3の効果にも手札を公開とか通常召喚を封じるなどのルールに介入する効果が書かれていますが、ドローした魔法カードを発動するなり場にセットするなりすれば拘束力は消えるのでこれらの効果が及ぼすお互いへの影響は少ない。 自分のLPも減るし相手にもドローさせてしまうのでアドバンテージ的にはあまりおいしくない効果ではありますが、相手のLPを減らしながらデッキを掘り進めることができるのは【フルバーン】などにおいては間違いなく有用な効果であり、お互いのLPが1000以上でなければ発動できないということもなく、この効果でLPを0にすることもできるという仕様が素晴らしい。 |

|||

Secret ▶︎ デッキ |

9 | JP059 | 螺旋のストライクバースト |

|

《オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン》に限らず「オッドアイズ」カードならPゾーンに置かれたカードでも発動条件を満たす必殺技カード。 出せる効果は《エヴォリューション・バースト》と同じ程度の除去効果といったところです。 本命は選べるもう1つの効果となるデッキまたはEXデッキに表側表示で潜り込んだPモンスターの中から特定のレベルの「オッドアイズ」モンスターをサーチする方の効果で、こちらには除去効果と違って発動条件がない上に名称ターン1がないのでダブっても連発できるため《オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン》や《オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン》を使用するデッキでは安心して3枚積める仕様になっている。 攻撃技となる必殺技カードでサーチを行うという謎の挙動には賛否両論あるかと思いますが、そういうのもないとやっていけないというのはそれこそ《エヴォリューション・バースト》から学んだことだと思いますので…。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

3 | JP060 | エンタメデュエル |

|

アニメ版アークファイブにおける主題の1つである『エンタメデュエル』をカード化したフィールド魔法。 このカードの適用下において、アークファイブの『ファイブ』にちなんだこのカードが指定する5種類の「エンタメポイントが高い」とされるノルマをこなす度にそのプレイヤーが2ドローできるという効果を持っている。 最大で1ターンに10枚ドローすることができるわけですがそれらを1ターン内に満たすのは困難どころの話ではなく、その中にはノルマ内容がオーバーキル気味なものも少なくない。 基本的には実用性は気にしたら負けという感じで、それそのものにもエンタメ要素が多分に含まれるコイントスを行うデッキ、特に1度の効果の発動で2〜3回のコイントスを行うカードを採用しているデッキでそのエンタメ度をさらに増すために使うカードという感じになるでしょう。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP061 | レスキューキャット |

|

エラッタによって禁止カードから脱出したモンスターの1体で、エラッタされても十分強かった、でも最終的にはしっかり制限解除されていて、それでいて取り回しがかつてよりも向上しており、新システムの追加やカードプールの増加により、運用方法も増えているというあまりに理想的なカード。 エラッタ後は効果に名称ターン1が追加され、リクルートされるモンスターの効果が無効になるようになってしまいましたが、発動するターンや発動後の特殊召喚に関する縛りは何ら設けられなかったのが非常に大きい。 NSからの効果発動前のタイミング及び発動した効果に妨害を受けると致命的な損失になる場合もありますが、通れば単独でデッキに触れる系の1枚が2枚になる効果なので、初動として申し分ないモンスターです。 |

|||

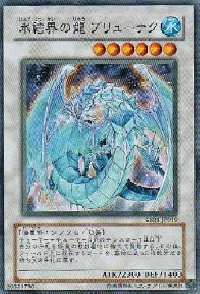

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP062 | 氷結界の龍 ブリューナク |

|

かつて名称ターン1がなく、自分フィールドのカードもバウンスできた最強の汎用レベル6シンクロだったモンスター。 ブリュとゴヨウという大正義の前に、他のレベル6シンクロが割って入ることは当時困難をきわめました。 FWDもそうですが、やはり自分のモンスターをバウンスできる効果に名称ターン1がないと大抵無限ループを生み出すことになるんだなという感じです。 現在のこのカードはエラッタ前ほどの力はありませんが、相手のEXモンスターを除去することにかけては一定以上のパワーは持っています。 名称ターン1がついたため1枚ずつ捨てるローリスク戦法ができなくなったので、何枚捨てて発動するかは慎重に判断したい。 氷結界では出し辛く、氷結界ネームを持つ意味もほとんどないとよく言われていましたが、氷結界チューナーをリクルートする照魔師とレベルコピー能力を持つ霜精の登場により楽に出せるようになり、照魔師の墓地効果によりコストの手札1枚を肩代わりしてくれるようになったので氷結界デッキでも随分と使いやすくなりました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP063 | ジャンク・シンクロン |

|

最初に登場したチューナーモンスターの1体で「シンクロン」チューナー。 【ジャンクドッペル】と呼ばれるデッキのキーカードとされる永久に色褪せないチューナーです。 機械の姿をしていながら戦士族で登場したところ後続の「シンクロン」仲間がこぞって機械族に流れてしまい、代わりに「ジャンク」仲間が戦士族に所属して帳尻を合わせた感がある、そのはじまりとなるカードでもあります。 その効果はいわゆる釣り上げ効果持ちチューナーの開祖となる存在で、自身と自身の効果で特殊召喚したモンスターとでS召喚に繋げようというS召喚のチュートリアル役でもありました。 効果だけを見ると、NS誘発の効果で墓地のモンスターを対象にした墓地からの特殊召喚になるため妨害にめちゃ弱い上に事故要因にもなりうる、モンスターは守備表示で特殊召喚されるので戦闘には参加できず効果も無効になり、蘇生できるのはレベル2以下なので2体で呼び出せるシンクロモンスターもレベル5以下という基本的に戦力としてはそうでもないものに限られるという感じで、いやいや普通に時代に取り残されてるしめちゃめちゃ色褪せてるじゃんと思ってしまうかもしれませんし、確かにそういった一面もあるにはあります。 しかしこのモンスターは戦士族でシンクロンであるが故のサポートの充実から必要な場面で引き寄せやすいという大きな強みがあり、特にコンバーターというジャンク仲間のズッ友の登場によって連続シンクロまでもが容易となり、その有用性はさらに向上しています。 なんだかんだでチューナーとして本来の役割を果たすのが目的のチューナーの中で1番好きなのはこのモンスターというデュエリストも多いのではないでしょうか? |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP064 | ゴヨウ・ガーディアン |

|

6期にシンクロ召喚が導入されてすぐに登場し、以降後続のレベル6帯シンクロ、特に素材に縛りがあるシンクロモンスターのほとんどを無価値に近いものとした悪名高きシンクロモンスター。 当時のシンクロのレベル6帯は完全に《氷結界の龍 ブリューナク》とこのカードの独壇場という具合で、これじゃ《大地の騎士ガイアナイト》や《ジオ・ジェネクス》に出番なんてあるわけもないです。 EXモンスターとはいえ、何と言ってもデメリットのないレベル6モンスターなのに攻撃力が2800もあるのが最大の特徴。 なんでこのレベルとモンスター効果でフリー素材なのに攻撃力2400とかじゃなかったのか、それは正直今でも割と謎です。 後にエラッタによってシンクロ素材に縛りが設けられましたが、現在では当時のままでも別に構わなかったと言われるほど、デュエルを取り巻く環境は何もかもが変わってしまいました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP065 | 緊急テレポート |

|

第6期に産まれたばかりの種族であったサイキック族に与えられた初回ボーナスとなる大サービス速攻魔法にして種族の永遠の資産。 イラストに描かれたモンスターが《メンタルプロテクター》という黎明期のサイキック族モンスターであることをもう知らないデュエリストも多いのではないでしょうか? 特に発動条件もコストもない速攻魔法のリクルート札ということでその強さは一級品、デメリットもリクルートしたモンスターをエンドフェイズまでに処理しないと除外されるというくらいで展開に関するデメリットは全くない。 当時から《クレボンス》や《サイコ・コマンダー》などのデッキを選ばず使える効果を持つチューナーをリクルートしてS召喚に繋げたり、自分のバトルフェイズに手札から発動することによる追撃や単純に相手ターンでの壁を用意したりと、その圧倒的な汎用的の高さから登場以来ずっと出張性能も高かったです。 そういうわけで当然規制経験もあるカードでして、紆余曲折あって現在は準制限に落ち着いています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP066 | ゾンビキャリア |

|

シンクロ期の1年目に生まれた、シンクロ期を代表するチューナーの1体となるカードで、【アンデシンクロ】と呼ばれていた超展開デッキのキーカード。 手札1枚をデッキトップに戻すという珍しい内容のコストで自身を墓地から蘇生する効果を持っている。 手札を消費する上にデッキトップを固定してしまいますが、様々なコンボへの転用が可能なほか、絶対に直に引いてはいけないデッキに眠っておくべきカードを山に押し戻すことにも利用でき、評価時点ではこれが重要なデッキもかなり多くなっている。 自己蘇生能力には名称ターン1がないことから、自己蘇生後の除外デメリットを別な効果やX素材にして回避すれば連発することも可能であり、《馬頭鬼》と一緒に《異次元からの帰還》で墓地に埋め直して使い回すという光景も度々見られました。 このカードをデッキから墓地に送る手段自体は元々いくつか存在していましたが、出しやすいEXモンスターでそれができる《スプライト・スプリンド》が登場してからはさらに扱いやすくなっており、特殊召喚のための素材になることに特化した能力を持つレベル2チューナーとしては現在でも最高レベルの性能と言えるかと思います。 自身のカード名をS素材に指定したアンデットSモンスターも複数登場しており、後にカード名をこのカードのそれとして扱う《ペインペインター》や《マッドマーダー》といったカードも存在するなど一介の下級チューナーとは思えない存在感があります。 あまりの性能の高さから、【アンデシンクロ】が環境を席巻していた当時「頼むから死んでくれ」などと多くのデュエリストたちから言われていましたが「死んでくれと言われたけどもう死んでいました」というのはゾンビでありアンデット族であるこのカードならではの一発ギャグでしたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP067 | ブラック・ローズ・ドラゴン |

|

遊戯王5D’sに登場したアキが使用するシグナー竜の1体で炎属性を担当するドラゴンS族のモンスター。 S召喚誘発効果によってお互いの場を更地にする能力を発揮することから、遊戯王OCGに「ぶっぱ」という言葉を持ち込んだモンスターの1体です。 これまでに登場していた《混沌帝龍 -終焉の使者-》や《終焉の王デミス》や《裁きの龍》などの類似効果を持つカードとの最大の違いは、このカードはEXデッキに入るモンスターでかつ汎用素材で出せるSモンスターということ。 《デブリ・ドラゴン》や《ブラック・ボンバー》といった他のモンスターを特殊召喚する効果を持つチューナーで、2体の合計レベルが7まで手が届くなら、1枚でアドバンテージ差をひっくり返してしまえることからそれはもう人気が高く、永続魔法や永続罠を多用するデッキにはまたたく間に冬の時代が訪れました。 当時の採用率の高さには、汎用素材のレベル7Sモンスターがすぐに禁止カードになったエラッタ前の《ダーク・ダイブ・ボンバー》以外にはほとんど登場せず、登場してもモンスター効果の性能はもとより、攻撃力すらこのカードよりも低く、とても選択肢にはならなかったことも大きく影響していると言えるでしょう。 後半の効果はアキがメインで使用する種族である植物族と繋がっている効果で、状況次第ではライフを大きく取れる能力ですが、S召喚誘発の効果の方を使うとそのまま退場してしまうこともあって、当時からおまけ感が強い効果で6期の【植物族GS】を使っていた渡し守ほとんど使ったことがないし当然使われたこともないです。 自分で相手の場に守備表示のモンスターを用意してまで使う効果でもないので、このカードをEXデッキに採用していてかつ起動効果の方を発動可能なデッキでは思わぬ場面でフィニッシャーになるという程度に考えておけば良いでしょう。 後に「ローズ・ドラゴン」としてテーマ化し、自身を名称指定した効果なども登場してきていますが、そちらはまだまだ数も質も不足しているといった印象。 ただ近年は相手ターンにS召喚を行う手段も増えているため、S召喚誘発効果による全体除去は自分のターンで使うと通りが悪い場面が多くても、相手ターンにおける妨害としては相変わらず一級品の強さです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP068 | ローンファイア・ブロッサム |

|

国内では第5期のレギュラーパックにあたる、つまりシンクロ召喚導入前のパックにおける海外版先行収録カードとして花開いた下級植物族モンスターで、植物族にとっての永遠の財産。 これまで植物族とはもっとも縁遠かった炎属性から種族の終生1軍モンスターが誕生し、テーマ内での連携がよほど強固でない限り、植物族を主体とするデッキなら使わない理由がないほど。 自身をリリースすることで単独でもデッキから特殊召喚可能なあらゆる植物族をリクルートすることができ、リリースには自身以外の植物族も利用できて名称ターン1もない。 レベル3で攻撃力500以下というのは《デブリ・ドラゴン》にとっても大変都合がよく、エクストラパックで日本に上陸した際には既にティタニアルやシンクロ召喚システムも導入済みであり、瞬く間に八面六臂の活躍を見せるようになる。 自身をリリースする場合はスキドレも貫通し、このモンスターに当てに来たヴェーラーにチェーンしてデモチェで先に効果を無効にしてやることで、ヴェーラーの効果は受けず、デモチェによる無効は自身をリリースすれば貫通可能ということで、結果このモンスターの効果を使えるといったプレイングも。 このモンスターに《ダンディライオン》、《スポーア》、《グローアップ・バルブ》を加えた植物族4点出張セットは、この世代を闘ったデュエリストの間ではあまりに有名。 初出が6期以降で国内産なら絶対にこのような仕様にはならなかったと言えるモンスターかと思います。 リミットレギュレーションにおいては結構頻繁に動かされており、2022年4月時点では準制限となっていますが、いつか制限解除される日はくるでしょうかね? 追記:2022年7月のリミットレギュレーションでまたしても解除となりました。 なんとも忙しないモンスターだなという感じですが、これがこのカード本体のパワーの高さと、それとは別に主流となるデッキは常に変化しているということの証左なのでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP069 | BF-疾風のゲイル |

|

第6期に登場し環境の支配者にまで登り詰めた「BF」におけるメインデッキの最近の下級モンスターとして名を馳せたチューナー。 名称ターン1のない手札からの自己SS能力と対象のモンスターの攻守を永続的に半減する効果から、展開札としてのみならず一介の下級チューナーとは思えないほどの戦闘能力を発揮するまさに「インチキ効果」の持ち主で、【BF】のデッキパワーの抑制のためにかつて制限カードに指定されたこともありました。 しかし現在の状況はというと、このカードはなんと【BF】の1軍モンスターからも脱落してしまっており、評価時点の主流の構築ではもはやピン挿しすらされないカードになってしまっている。 環境デッキではなくなったことで制限カードから無制限カードに戻ったテーマの下級モンスターは数あれど、そういうカードが後にそのテーマにおいて1枚も採用されなくなるというのは繰り返し強化されるアニメテーマのモンスターとしてもかなり稀です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP070 | ダーク・ダイブ・ボンバー |

|

アニメ5D’sでボマーが使用したEXデッキ側のエースモンスターであり、S召喚が導入された1年目から登場し、かつて最も邪悪なSモンスターであった元禁止カード。 名称ターン1どころかターン1すらないバーン効果をフリー素材のEXモンスターが持っていたのはどう考えてもまずかった。 じわじわ発展していったX召喚と違い、S召喚がいかにはじめからフルスロットルだったかということがよくわかりますね、とにかく気合いの入り方が凄かったです。 まだ《エフェクト・ヴェーラー》すら存在しない環境で、《ハネワタ》や《ライフ・コーディネイター》のような先攻で出されたこのモンスターに抗う手札誘発もこのモンスターの登場と同時期に世に送り出されてはいたのですが…。 エラッタ緩和されたことで、効果が名称ターン1となり、さらに発動がメインフェイズ1に限定されたため、自身や射出予定のモンスターの攻撃でライフを取ってから射出ということもできなくなり大幅な弱体化を余儀なくされました。 デミスの効果で場を更地に、デミスとこのモンスターでダイレクトアタックして5000ダメージ、メイン2でデミスとこのモンスターを射出して3000ダメージでジャストキルを狙う【デミスボンバー】はそれはもう美しいものでしたね。 射出効果を使っても攻撃可能な点は劣化しておらず、フリー素材で2体で出せる汎用レベル7Sモンスターとしてはそれなりの攻撃力、単独でも1400ダメージを与えられる点も変化していないので、10点とはいかなくても完全に使う意義を失ったというほどではないという感じです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP071 | 深海のディーヴァ |

|

これまでに《ジャンク・シンクロン》や《エーリアンモナイト》や《ブラック・ボンバー》といった、NS誘発の効果で墓地のモンスターを特殊召喚してS召喚に繋げるデザインになっているチューナーが登場してきましたが、このモンスターはそれでは手緩いと言わんばかりに同じ発動条件でデッキからの特殊召喚によってそれを行うチューナーとなっています。 手札・墓地の状況に関係なくこのモンスター1体をNSすることからはじめられる初動として最強の効果であり、しかも効果発動後にプレイヤーや自身及びリクルートしてきたモンスターに課せられる制限・デメリットも一切ありません。 当時はリクルートできるモンスターの選択肢の圧倒的少なさや単独では最大でもレベル5Sまでにしか繋がらない爆発力のなさ、同名カードもリクルートできる強みも活かしづらいといった感じでそこまで強力なカードではなかったのですが、X・リンク召喚の導入に伴い、ディーヴァAでディーヴァBをリクルートするだけでも仕事ができるようになり、デッキ内に余計なものを入れなくても展開ができるチューナーとしてその頭角を現すことになります。 特にランク2X、リンク2に繋げられてハリファイバーにもなれるチューナーで水属性ともくれば、2022年4月〜6月のリミットレギュレーションにおける環境の支配者である【ガエルスプライト】のど真ん中ですからねえ…。 ただし何らかの効果を使わない限り、自身の効果を使うためには必ず召喚権を使うので、妨害に非常に弱いことに変わりない点は注意しましょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP072 | 六武の門 制限 |

|

六武衆の永久機関となる永続魔法で、1枚で六武衆を根幹から全て変えた六武衆にとっての《インフェルニティガン》のようなカード。 六武衆ネームはないから許してねと言わんばかりのカード名ですが、本当にそこくらいしか調整している箇所が見当たらない。 回数制限もなんのデメリットもなく、サーチ・サルベージ両面対応で強いのは当たり前、六武衆が環境に顔を出していないにも関わらず制限カードのままというのが過去に犯した罪の重さの証。 皆様はテーマに関連するメインデッキのカードで1枚だけ使える最強カードと3枚使えるそれなりのカードのどちらが好きですか? これは禁止カードでないカードをご存命のうちにエラッタすることの是非を問うものですが、ちなみに私は前者派です。 禁止カードならともかく、エラッタ緩和してまで制限カードを減らすということ自体には特に意味はないと思っているので、エラッタするのは禁止カードになってからでも遅くないのではないかと。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP073 | バトルフェーダー |

|

アニメ5D’sでジャックが使用したモンスターの1体であり、作中でジャックが使用したメインデッキのモンスターの中では特に有用性が高いということが12期のレモンストラクの再録枠に選出されていることからもわかります。 その効果は相手の直接攻撃宣言時に手札からSSされ、そのままバトルフェイズを終了させるという攻撃抑止系の効果の中でも特に防御力の高いものとなっています。 完全防御ができてかつ、自身が場にSSされるため数的な損失にならない点と奇襲性の高さの組み合わせが大きなウリと言えますね。 発動後に場に残るモンスターは《冥府の使者ゴーズ》のそれと比べるまでもなく貧弱ですが、こちらは場に他のカードがあっても発動可能でダメージを受けることもなく、そのままバトルフェイズを終了させることでその1ターンを押し流せるという点で《終焉のカウントダウン》を使用するような、とにかくターンを稼ぐ必要のあるデッキで使用できます。 ですがせっかくなら場に残るこのモンスターを特殊召喚のための素材に使いたいという思いもあるので、普通のビートダウン系のデッキに1枚だけ入れてみるのもまるっきりナシということはないでしょう。 ただし効果は自己SSを伴う手札発動の効果でかつダメステで発動する効果ではないため、現在の環境では案外簡単に止められてしまう点には注意したいですね。 このようなアニメデュエルの演出役としても優れた能力を持ちながら、実は作中で1度普通にNSされてS素材になったこともあるカードです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP074 | 氷結界の龍 トリシューラ |

|

素材フリーの汎用シンクロの1体で、シンクロで破壊耐性&対象耐性を両方貫通する効果持ちといえばやはりこのモンスター。 昔はおろ埋ダンディからのデブリダンディで素材を揃えて、それはそれはよくお世話になっていました。 名称ターン1のない効果にハンデスがくっついているという危険な調整が大方の予想通りに災いし、極端な展開デッキでは1ターン3トリシューラなどもできてしまっていたので一時は禁止に指定されていたが、奇跡的にノーエラッタで復活。 後に制限解除までいったのだが、リンクの導入で変更されたEXからの特殊召喚におけるルールが再度変更されたことにより再び制限カードとなった。 出た瞬間に仕事を終えるため、27打点は持つものの場では棒立ちのバニラという欠点があったのだが、リンク素材に用いることで簡単に有効活用できるようになった点も大きいだろう。 11期には派生モンスターである還零龍も登場しており、DTに自身の名前を冠する弾が存在するだけのこともあってDTシリーズの顔的な存在のモンスターだが、相変わらず氷結界ネームを持つ意味はあまりない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP075 | 神光の宣告者 |

|

手札の天使族モンスターが続く限り、相手のカードの発動を同一チェーン上なども関係なく際限なく捉え続ける天使族の儀式モンスター。 攻撃性能は低いが守備表示で場に置いておくだけで驚異的な制圧力を発揮します。 弱点である自己SSから殴ってくるだけのモンスター、《閃光の追放者》のようなNSからの永続効果によってこの効果を使えないようにしてくるカード、壊獣などの召喚条件でこのモンスターをリリースしてくるカードなどを他のカードによってケアしてやることでその頑強さはさらに高みへとのぼります。 《禁じられた一滴》などで一緒に並んだクリスティアごとチェーンさせずに黙らせる、スペルスピードの関係でカウンターできない《神の通告》などで潰すというのが最も楽な攻略法となるでしょうか。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP076 | インフェルニティガン |

|

【インフェルニティ】の展開の要となるカードで、場にあるこのカードを破棄して使うタイプの永続魔法の体をした蘇生札。 デッキに触る系の効果ではありませんが、それやこのカードのサーチは《インフェルニティ・デーモン》が担当しており、これに《インフェルニティ・ネクロマンサー》も加えた名称ターン1のない展開効果で借り物の汎用EXモンスターによる宇宙を創造する。 あらゆる要素が同じ2体のモンスターを蘇生するテーマカードである《ガトムズの緊急指令》などとは次元の違うカードですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP077 | エフェクト・ヴェーラー |

|

アニメ5D’sで遊星が使用した、相手のメインフェイズにおいてフリチェで相手モンスター1体の効果を無効にする手札誘発モンスター。 アニメではロットンのガトリングオーガに対してこれを使用しクソゲーを阻止したが、今や現実のOCGでもこれが常態化しつつある。 相手ターンの限られたフェイズでしか使えない、マクロ下では使えない、対象耐性持ちには効かない、手札誘発モンスターズでは比較的メジャーなカードなので抹殺されやすいなどの欠点があるが、それを考えても強いカードであることは間違いなく、うらら達のように名称ターン1がないのでダブっても使用可能なのが特に大きく、Gで何枚引いてきても問題ない。 必ずしも場の相手モンスターの効果の発動に反応する必要はないため、永続効果持ちや自身をリリースして効果を発動する起動効果を持つモンスターにも有効な場面があるのはとても有り難いです。 ただし効果を無効にするだけで破壊しないため、アドを稼ぎづらい低速デッキでこのカードを使うのは辛いのですが、先攻で最大展開されるとそれ以上にもうどうしようもないといった事情で、環境次第でメイン・サイドへの投入率は大きく変化するものの、やはり使われることも多くなっている。 そういった性質から基本的には場に出しては使わないのですが、どういうわけかチューナーなので、リンク2のハリのリンク素材とし、リンク2のハリでデッキから呼び出してリンク3のセレーネをリンク召喚し、リンク3のセレーネで墓地から特殊召喚してアクセスに繋ぐ、いわゆる「ハリセレアクセス」ムーブに適した魔法使いチューナーであることも評価されていたが、こちらは2022年7月のリミットレギュレーションでハリファイバーが禁止になったことで大きな強みとは言えなくなっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP078 | 強欲で謙虚な壺 |

|

はじまりの壺のキマイラ、なんとこの評価の時点で10年以上前のカードになります。 相手にカードが見えてしまう=手札に加えたカードだけでなく、めくったカードによっては何デッキなのかを公開してしまい相手のサイチェンの参考になってしまう、制限カードなどの特定のカードが手札にあるかどうかがバレてしまうという欠点もあるが、手札の質を上げることに特化したその性能から、登場後瞬く間に人気カードとなった。 特殊召喚が封じられてしまうため、相手ターンで動けるデッキや罠を構えるデッキなどで使っていきたい。 最大の利点は強貪や強金との同ターン内での併用が可能ということで、2ドロー後にさらに掘った3枚から必要なカードを選択できるため、このカードを使うならどちらかは使いたいところですね。 この効果は扱い的にはサーチの範疇になるため、《ライオウ》や手違いなどが出ていると機能停止するので注意。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

9 | JP079 | 神の警告 |

|

一時期はライフコストがより少なく、同じくチェーンブロックを作らない特殊召喚を全て防ぎ、召喚行為を含まないモンスター効果も止められる通告にその立場を完全に奪われていたが、依然として併用する価値はあり、デッキによっては優先する場合もある神罠3兄弟の次男坊。 NSを捉えるのが通告にない最大の強みであり、加えて特殊召喚を含む効果ならモンスター効果、魔法罠関係なく捕まえるのが優秀なカウンター罠です。 特に融合系を代表とする、場への展開を伴わずに魔法罠カード1枚の直撃ちから大型モンスターを特殊召喚するカードに強いのが素晴らしく、先攻で伏せられたら最強レベルです。 ただし後出し性能は低く、ライフコストも非常に重いため、妨害範囲が少しずつ被っている宣告・通告でいいやとなりがちなカードでもあり、その一方でこのカードならどちらがきても対応できることもまた事実なのである。 イラストに関しては、このカードに描かれている『神』だけが、他の神罠とされるカウンター罠に描かれた神様とはまるっきり別人のように思えるのですが、当時は『神の○告』シリーズをこれ以降も出す予定がなかったのでしょうかね? |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP080 | フォーミュラ・シンクロン |

|

遊戯王OCGにはじめて登場したSチューナー&レベル2のSモンスター&「シンクロン」Sモンスターとなるカードで、レギュラーパックの有用なスーが普通に1500円以上していた頃のど真ん中に生まれた産物。 Sチューナーとして定番である相手メインフェイズにフリチェでS召喚できる効果を持っており、これでS召喚誘発効果を持つモンスターを相手ターンにS召喚できるのが便利なカードですが、このカード自身の持つS召喚誘発効果も1ドローというのがこのカードの人気の秘訣。 評価時点でも片手で数えられるほどしかいないレベル2Sチューナーの効果が出すだけでデッキを1枚掘ることができるものともくれば、当然現在でも使用するデッキは一定数存在しているわけですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP081 | 虚無空間 禁止 |

|

お互いの特殊召喚を完全に封じるという数ある永続メタ罠の中でも特に拘束力の高いカードで、禁止カードを除けば2020年時点で何らかの規制を受けている数少ない罠カードの1枚。 特定条件を満たすと自壊してしまうが、実はチェーンブロックを作ってぶっ壊れるという珍しいカード。 既にこの効果が適用中の時でも、チェーンの途中で他のカードを墓地に送ってもこのカードが即座に自壊するなんてことはないのでお互い注意したい。 簡単に壊れてしまうが、除外される場合や手札から墓地に送られる場合は関係なく、発動自体はフリチェでノーコストなのでその汎用性は非常に高く、チェーン発動で1回止められれば十分の発想ならここまで使いやすい永続特殊召喚封じカードもそうないと言えるだろう。 追記:2022年4月に禁止になった勅命に続き、7月のリミットレギュレーションでこのカードも禁止カードとなりました。 やはり先攻で好き放題展開した後、後攻の相手ターンがはじまると同時に開くという使い方があまりに非道すぎて、先攻引き得であることはもちろん、制限カードで永続罠という本来直引きに頼るほかないこのカードを引き寄せる手段まで出てきてしまった辺りで限界がきたという感じでしたね。 完全耐性持ちのモンスターにとっては最高の壊獣避けでもあったわけですが、これからはそうもいかなくなることでしょう。 勅命・虚無という永続メタ罠の2大巨頭が去ったことで、公式のデュエルで使用可能でかつ規制されている罠カードは制限がリブートとリンカネ、準制限が血染めのみと、遂に3枚だけとなりましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP082 | ヒーローアライブ |

|

自分の場にモンスターがいない時のみ発動でき、現在のライフの半分を持っていかれますが、あらゆる下級Eをリクルートできる強力な魔法カード。 デッキからの特殊召喚が強いのは当然として、召喚権を温存したまま展開ができるのがとにかく強く、エアーマンを連れてくればその温存した召喚権を使いたいHEROも持ってくることができます。 かつては剣闘獣が召喚権を使わずにプリズマーを出せるカードとして利用していた歴史もあり、現在でもマナドゥムなどで同様の目的で使用されており、下級Eの種類数だけその可能性はあると言っていいでしょう。 うららを当てられるととんだライフの払い損となりますが、ライフの半分はいつ何時でも払える&発動に名称ターン1がないので、複数握っていれば問題なく貫通できます。 とはいえ、他の効果でうららを釣り出せるならそれに越したことはないですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP083 | TG ハイパー・ライブラリアン 制限 |

|

1度場に設置したら展開ついでにあっという間に元が取れるドロー効果を持つTGのSモンスター。 素材もフリー素材でそれなりの戦闘能力もあり、こんなにも誰にでもわかる誰でも勝てる投資話があって良いのだろうか。 ドロー効果に名称ターン1どころかターン1すらないその性質から当然制限カードに指定されており、その後EXデッキからの特殊召喚に関するルールが変更された10期に一時無制限カードに、11期にルール戻った直後から再度制限カードに再指定され、現在の2022年にいたるまで未だ絶賛保護観察期間中のモンスターです。 こういうモンスターで制限カードに指定されているカードを無闇にエラッタして無制限カードにする必要はないと思うので、1枚しか入れられなくていいから今のままでいて欲しいところですね。 うまくすればそのまま緩和されていく可能性も必ずしもないとは言えないわけですから…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP084 | エヴォルカイザー・ラギア |

|

恐竜族のEX勢ってメインデッキ勢の圧倒的な充実ぶりに対して何でこんなにしょっぱいんだろう、と思ったら恐竜族を素材に出す別種族のモンスターにとんでもないやつがいました。 それがランク4のエヴォルカイザーXモンスターとなるドラゴン族であり、このモンスターはその片割れとなります。 レベル4恐竜族2体でX召喚可能であり、打点はそこまでですが、効果は宣告と遜色ない範囲で相手の行動を無効にするドギツい制圧モンスターとなっております。 ドルカと違って1度にX素材を2つとも消費してしまうため、マストカウンターはある程度見極める必要がありますが、制圧の添え物の1体として出された時の圧力は相当なものになることは間違いないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP085 | 甲虫装機 ダンセル |

|

第7期の終期のレギュラーパックで登場し、後に環境の支配者となる【インゼクター】で最も重要な役割を持つ下級モンスター。 端的に言うと名称ターン1のないリクルート効果を持つ展開札であり、他のデッキと比較すると少し特殊な発動条件と同名カードをリクルートできないことを除けばその他の制約などは一切なく、《甲虫装機 ホーネット》と共に大暴れした結果【インゼクター】のデッキパワーの抑止のために両者ともに制限カードに指定されていた経験もあります。 その後の「インゼクター」の後続の新規はというと《甲虫装機 ピコファレーナ》と《ゼクトライク-紅黄》が単発で登場したくらいで、レギュラーパックの5〜10枠を使ったまとまった強化は行われておらず、このカードも「インゼクター」というテーマごとすっかり過去の遺物となってしまっている。 しかし現在の【インゼクター】においても3枚必須のカードであることに変わりはなく、再強化の際には間違いなくこのカードとのシナジーを意識した強い新規カードが出てくることになるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP086 | 発条空母ゼンマイティ |

|

名称ターン1のないリクルート効果により、複数体を場に出して宇宙を創造する、遊戯王OCG史において最初に規制されたXモンスター。 汎用素材で出せることから【ゼンマイ】にランク3Xを立てることに特化したモンスターが入り込むことになる最大の理由となるカードで、ハンデス効果を持つ《ゼンマイハンター》が現在でも禁止カードに指定され続けている最大の要因とも言える。 ガチな【ゼンマイ】では、テーマのEXモンスターは展開の中継役となるこのカードと《発条補修ゼンマイコン》以外はほぼ使われることがなく、最終盤面は汎用EXモンスターに任せる形になっている。 個人的に「ゼンマイ」は《A・O・G リターンゼロ》のような最終盤面に置いておく価値のあるテーマのEXモンスターを是非とも出して欲しいと感じるテーマの1つです。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | JP087 | セイクリッド・トレミスM7 |

|

DTの最終12弾で登場したセイクリッドXモンスターで、同名カード以外のセイクリッドXモンスターに重ねてX召喚できるという召喚条件が目を引きますが、フリー素材で2体素材の汎用ランク6Xモンスターとしても人気の高かったカードです。 重ねてX召喚したターンは自身の効果を発動できず、永続効果などは持たないため単なる2700打点のモンスターになるので、効果を使いたいならむしろ普通にX召喚することになる。 効果はX素材1つと引き換えに場のモンスター1体を対象に発動し、それを手札にバウンスする起動効果となっており、相手の場のモンスターを除去するだけなら、同じ汎用ランク6Xには1ターンにおける除去枚数が多い《ガントレット・シューター》や、魔法罠カードも対象にできて同じく破壊耐性に強い《交血鬼-ヴァンパイア・シェリダン》、除去内容がコントロール奪取でそこからL召喚にも繋がる《人造人間-サイコ・レイヤー》なども存在している。 しかしこのカードは効果対象に自分・相手の場と墓地のモンスターも選択できるため、セルフバウンスやサルベージ、相手への墓地メタとしても使うことができ、特に自分のモンスターを手札やEXデッキに戻せるEXデッキから出せるセルフバウンス要員として高い汎用性があります。 《セイクリッド・プレアデス》のごとくいかにも相手ターンでも効果が使えそうでそんなことは全くないのが残念ですが、ランク6Xモンスターとしては現在でも選択肢になれる強さはあると思います。 また現存するランク4以下のセイクリッドXモンスターのうち、《セイクリッド・オメガ》は光属性を主体としたデッキなら【セイクリッド】以外での使用にも堪える能力を持っており、X召喚したオメガにこのカードを重ねることで、その上に重ねてX召喚した《天霆號アーゼウス》はX素材が4つになるのでこれを目的に使うのもアリでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP088 | ヴェルズ・オピオン |

|

「氷結界の龍」Sモンスターとしては、弱くはなかったもののS素材に縛りがあって《氷結界の龍 ブリューナク》と《氷結界の龍 トリシューラ》に比べるとどこか冴えなかった《氷結界の龍 グングニール》が、ヴェルズ化したことによって「ヴェルズ」Xモンスターとして圧倒的最重要モンスターに成り上がり、【ヴェルズ】を組む意義とも言える能力を持つランク4Xモンスター。 X素材がヴェルズに縛られているのが厄介ですが、効果はX素材を持っている限りレベル5以上のモンスターの特殊召喚を完全に封鎖するという、EXデッキのモンスターが持つルール介入型の永続効果としてはかなりえげつないものになっている。 融合・S召喚を主体とするデッキに対して絶大な制圧力を発揮し、X・L召喚に対しても素材となるモンスターのレベル次第では普通に有効な抑止力となり、儀式モンスターやメインデッキの上級以上のモンスターで戦うデッキ、《ダイナレスラー・パンクラトプス》や《原始生命態ニビル》などに対しても有効に働く。 また持っている2つのX素材のうち1つを使用して使えるサーチ効果により、そのターン魔法罠カードに対する完全耐性を得られる《侵略の汎発感染》を持ってこられるため、さらに場持ちを良くすることができるのも人気の秘訣でしたね。 攻撃力2550というのも当時のカードプールではまた絶妙な調整で、このカードの永続効果と汎発感染の耐性の影響を受けない汎用ランク4Xでは《ジェムナイト・パール》なら何とか撃退できるラインというのも、ホント上手いこと作ったカードだなという印象です。 ブリューナクがヴェルズ化した《ヴェルズ・バハムート》と、トリシューラがヴェルズ化した《ヴェルズ・ウロボロス》と違って、効果にグングニールの面影が全くないのは気になりますが…。 現在ではLモンスターをはじめとして2つの効果をかいくぐってこのカードを処理できるモンスターがあまりに多く、素材指定の厄介さもあって抑止力としては不安が残りますが、相手次第では出すだけでデッキコンセプトを崩壊させる力は間違いなく持っています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP089 | カードカー・D |

|

自身の効果によりドロソに化けるかつての汎用モンスターの1体で、その効果から「強欲な車」などと呼ばれていたカード。 当時の地属性モンスターは種類数に対して汎用的な効果を持つモンスターに非常に乏しく、私も岩石メタビに《ブロック・ゴーレム》を採用していた時は、ブロゴの効果を阻害しない汎用モンスターとして《増殖するG》と共にデッキに入れていた頃もありました。 現在でも単独で2ドローできること自体はかなり強力なのですが、自身だけでなく効果を発動するターンは他のモンスターもSSできない上に、NSに成功した=召喚権を消費したターンに起動効果で効果を発揮するという性質から妨害に非常に弱く、メインフェイズ1にしか使えないので攻撃も行えず、効果発動後に強制的にエンドフェイズに移行するため、引いてきたカードで展開を行ったり、速攻魔法や罠カードを伏せたりすることも基本的にはできません。 現在では相手ターンに手札から発動できる効果を持つモンスターもかなり増えてきてはいますが、2ドローに対してちょっとあまりにも注文をつけ過ぎかなという印象です。 そのくらい単独で2ドローできるというのが凄いということでもあるのですが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP090 | 魔界発現世行きデスガイド |

|

海外生まれのカードとしてOCG界に突如として現れた悪魔族のスーパーアイドル。 その人気たるや「デス〇〇」シリーズとして《魔界の警邏課デスポリス》や《魔界特派員デスキャスター》といった派生モンスターが登場するなど、後のカードデザインにも影響を与えるほどで、ゲームや漫画作品では一介のモンスターカードの枠を超えた「人物」としてほぼ同一のデザインのキャラクターが登場している。 可憐な容姿もさることながらその性能の高さが人気の秘訣で、NS時に手札かデッキの同名カードを含むレベル3の悪魔族をSSするという、直引きケア付きの完全なる1枚初動となるカードデス。 特殊召喚したモンスターは効果が無効になりS素材にもできませんが、X素材やL素材には問題なく使用でき、場を離れても除外されたりしないので《クリッター》や《魔サイの戦士》などの墓地で発動する効果は普通に出てしまう。 X素材にすると、特殊召喚したモンスターが場から墓地に送られた時に誘発する効果が出せないのが悩みでしたが、L召喚の導入によりそれもほとんど気にならなくなりました。 来日してから評価現在に至るまではや十数年、日本語名の設定にはじまり環境での活躍やら規制やら紆余曲折あったカードデスが、2023年現在でも【破械】において《破械神王ヤマ》をリンク召喚するための1枚初動としてバリバリの現役デス。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP091 | 炎舞-「天璣」 |

|

強力な種族サポート魔法というのは、基本的にその種族が発展して隆盛し切る前に先出ししておくことが絶対なのです。 《増援》も《化石調査》も《竜の渓谷》も《スネーク・レイン》も《リミッター解除》も《緊急テレポート》もこのカードもみんなみんなそう。 今の遊戯王OCGだと、どんなにわざとぶっ壊したカードを出したとしても、名称ターン1だけは免れないわけですから。 そんな風な環境依存文字搭載型の獣戦士族のサーチ魔法ですが、炎星が獣戦士だから獣戦士をサーチするのであって、故に獣戦士サポート的なイラストではありません。 獣戦士系デッキではもちろん、《コアキメイル・ウルナイト》などのデッキの中核となるモンスターが下級獣戦士のデッキでも役立つことは、もはや説明するまでもないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP092 | アーティファクトの神智 |

|

発動するターンにバトルフェイズが行えない制約が課せられる代わりに、1枚から無条件で「アーティファクト」モンスター1体をリクルートできる優れた罠カード。 「アーティファクト」モンスターは相手ターンに特殊召喚されることで誘発する効果を持つため、基本的には相手ターンに発動するカードになり、そうなるとバトルフェイズを行えない制約も実質的に無いのと同然と言える。 中でも《アーティファクト-モラルタ》は相手の盤面に干渉できる効果を持つことから様々なデッキにこのカードとセットで採用するケースも多く見られ、モラルタを制限カードに追い込んだ一因にもなったカードです。 その後登場した《アーティファクト-デスサイズ》は、このカードで相手ターンに特殊召喚することで相手のEX展開をそのターン完全封鎖するという相手によってはモラルタなど比にならない強力な効果を発揮でき、相手の後攻1ターン目にこれでデスサイズをリクルートするだけで相手が白旗を揚げたとしても何ら不思議ではないでしょう。 セットされたこのカードが相手に破壊された場合や、相手の破壊効果にチェーンしてこのカードを発動した場合、発動を相手に無効破壊された場合でも場のカード1枚に対して破壊効果が出せるとうのも、このメイン効果に対するサブ効果としては出来すぎですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | JP093 | ソウル・チャージ 禁止 |

|

アニメの時点でめちゃくちゃ壊れていたカードを何とか調整してOCG化した結果、結局壊れたままでしたというコレパ・アニクロ系列の初期にやらかしてしまったカードの1枚。 こういった反省を踏まえた結果生まれたのが《アフター・グロー》みたいなまるで使い物にならないカードなのだと思うと、こういうのを割りを食うと言うんだなとしみじみと。 アニメではラフェールが自らのプレイスタイルに反して墓地に送ってしまった仲間たちを最後に呼び戻し、恍惚とした後デメリット効果で自害するためだけに使用されたという、あくまで演出用のカードだったんですよねえ。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | JP094 | 鳥銃士カステル |

|

汎用ランク4の単体万能除去モンスター。 対象を取るし表側表示限定だが、デッキバウンスで魔法罠も捉えるのはおよそ縛りのないランク4の所業とは思えない。 攻撃力2000は低すぎることはないが、仮に返しの相手ターンを生き残れても、エクシーズ素材が0のこのカードはもう殴ることしか仕事がない。 さっさとリンク素材にするかヴェスペネイトを重ねてエクシーズしてしまおう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP095 | 影依融合 |

|

第9期の最初のレギュラーパックで登場し、強さと人気を兼ね備えたテーマとして多くのデュエリストに知られる「シャドール」を象徴する存在と言える「フュージョン」魔法カード。 相手依存で先攻からはまず不可能な条件付きではありますが、1枚から瞬時にデッキのモンスターを融合素材にできるその効果は当時のデュエリストたちに大きな衝撃を与えました。 【シャドール】が環境デッキのトップの一角に位置していた時期において、先攻で安易にEXモンスターを立てて相手にターンを渡すというのはまさに自殺行為。 もちろん現在の【シャドール】においても積まれるカードですが、前述の通り先攻からこれで融合召喚を行おうとすると普通の《融合》と同じ消費をしなければならないという、評価時点でのテーマ専用の融合魔法としてはもはや考えられないような事故要因になるカードでもあり、デッキ融合を行うための条件が満たされていない状況で発動しても《灰流うらら》を被弾するという悩みを抱えるカードでもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP096 | 光天使スローネ |

|

第8期末から第9期途中までのレギュラーパックに存在していた、通し番号81から85〜90番の「ワールドプレミア枠」にて登場した、アニメテーマである「光天使」モンスター群のOCGオリジナルのカード。 同時に登場した《光天使セプター》と驚異的なシナジーを発揮し、モンスターを並べながら手札を増やし、トドメに《No.16 色の支配者ショック・ルーラー》がX召喚されるという「セプスロ」と呼ばれるセット採用で9期の様々な強デッキに出張採用され、2枚以上でより強いパワーを発揮するその性質からかつて制限カードに指定された経験もあるカードです。 現在ではルーラーの存在の有無に関係なく、このセプスロ展開が相対的に見て特別壊れているということもなくなり、無制限カードに戻って久しいという状態です。 「光天使」はアニメ版ゼアルにおいて「バリアン七皇」の1人であるドルべが使用したモンスター群でもあるためいずれ再強化される可能性も高く、その際にはまた注目されることもあるかもしれませんね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP097 | M・HERO ダーク・ロウ |

|

数あるテーマに属するシステムモンスターの中でも屈指の嫌われものと言っていい、融合召喚で出さない融合HERO。 【HERO】自体が光メタビの時代辺りから既に、何でもそつなくスマートにこなすいけ好かないエリート集団のような目で見られがちだったのですが、それを間違いなく超加速させたモンスターであり、終いには影山氏の手掛ける「HERO」モンスター特有のタッチまでもをディスられはじめるという、性能とは関係ない部分でも散々言われていたモンスターです。 だがそれは、確実にこのモンスターの妨害性能がとてつもなく優秀であることの裏返しでもある。 相手だけ墓地に送られるカードが全て除外される《マクロコスモス》状態になり、そして相手のサーチに反応してランダムでハンド1枚を除外によってはたき落としてしまう。 このモンスターが立った瞬間、あらゆる墓地送りコストを要求するカードは自分だけが発動不可となり、サーチ効果には毎ターン常にストレスがつきまとうことになります、こりゃあウザい…。 自分のテーマでだけ使えるこういったシステムモンスターは憧れというほかないわけですが、その気になれば外に持ち出すことなど容易いというのが、このモンスターや《超雷龍-サンダー・ドラゴン》のマズいところだったんですねえ。 嫌われて強くなる、その覚悟がないならシステムモンスターなど最初から使わないことです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP098 | クリフォート・ツール |

|

P召喚が導入された第9期の比較的初期に登場した機械族モンスター群「クリフォート」においてテーマのサーチ役を担当する通常モンスターのPモンスター。 そのP効果は毎自ターンに定数のLPを払うことで同名カード以外のあらゆるテーマカード1枚をサーチできるというものであり、使い減りせずに使える上に自身が通常モンスターなので《召喚師のスキル》などによるサーチも容易で、このカード自体がPスケールの役割も担えてしまう。 【クリフォート】がその後9期の環境の一角となるテーマになったこともあってかつて準制限カードに指定された経験もあり、《封印されしエクゾディア》の四肢となる4種類の「封印されし」通常モンスター以外に規制された経験がある通常モンスターは遊戯王OCGの長い歴史の中でもこのモンスターのみとなっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP099 | 影霊衣の術士 シュリット |

|

第9期のブースターSPシリーズの1テーマとして登場し、儀式モンスターを主体とした環境の支配者として注目を受けた「ネクロス」におけるデッキの核となる下級モンスター。 レベルは3と儀式召喚のリリースを賄うには低めですが、自身を「ネクロス」儀式モンスターのリリースにする場合はそのレベルに関係なくこのカード1体で賄うことができ、さらにそうやってリリースされることで発動する誘発効果によって戦士族の「ネクロス」儀式モンスター1体をサーチできる。 この効果で《ブリューナクの影霊衣》をサーチすることであちらの効果でテーマ内の全てのモンスターに、ブリュの効果で《クラウソラスの影霊衣》をサーチすればテーマの魔法罠カードにも全てアクセスできる。 単独で初動になるカードではありませんが、デッキは回るわ儀式召喚の消費は抑えられるわで良いことづくめなので【ネクロス】では必須となるカードであり、かつて制限カードに指定されていた経験もあるカードです。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | JP100 | 幽鬼うさぎ |

|

何気に対象を取らない除去であるのが優れていると思うカード。 効果を無効にしない代わりにカードを場から退場させるので、場面によってはヴェーラーよりもその力を発揮する。 特に装備魔法・永続魔法・フィールド魔法・永続罠・装備罠の効果の発動であれば、ぶっ壊すことによりそれを不発にすることもできるため、ヌメロン対策としてもメジャーなカードとなっている。 ただしヴェーラーGと同じくマクロの影響下では発動できないグループであることには注意。 |

|||

Holographic ▶︎ デッキ |

8 | JP101 | ブラック・マジシャン |

|

原作において遊戯が使用する永遠にして絶対的エースモンスターであり、OCGのみならず遊戯王という作品そのものの顔の1つと言える魔法使い族の最上級通常モンスター。 割と中性的な顔立ちで、EX版など見ようによっては女性のように見えるイラストのものもあったり。 闇魔法使い族の最上級通常モンスターとしては、レベルこそ異なりますが第1期時点でも《コスモクイーン》というより高い攻守を持つモンスターが存在しており、《マジシャン・オブ・ブラックカオス》になってもまだ宇宙を統治する女王には及びません。 これは《青眼の白龍》と遜色ないステータスを持ち、どういうわけか儀式モンスターにならなかった《コスモクイーン》の方を讃えるべきですかね? しかしこちらには数々の良質な専用のサポートカードが大量に存在しているだけでなく、禁止カードとなった《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》も含めて様々な融合モンスターの名称指定の融合素材にもなっており、派生モンスターとなる存在も数しれず。 場や墓地でブラマジ扱いになる同じステータスを持つ効果モンスターがいるから手札・デッキでも名称指定の効果を受けられることと通常モンスターであることだけが差別化点というこのモンスターは別にもうデッキから抜いてもいいよね、となってしまうようなカードは評価時点では出てきておらず、専用サポート効果の指定する領域も含めてその辺りはちゃんと配慮されているのもいいですね。 現在では最上級通常モンスターとしてはお世辞にも高いとは言えない攻守ですが、その独自性でこのモンスターと比肩するバニラ魔法使い族を今後2つと見ることはないでしょう。 原作でもメインで活躍した人気モンスターということでイラスト違いも多数存在するカードですが、個人的にはやはり最初期のちょっと変わったポーズしてるやつが至高ですね。 これまた個人的な話になりますが、私はブラックマジシャン使いの遊戯よりもブラックマジシャンデッキ使いのパンドラを推したいので、パンドラの使用した「悪いブラマジ」をイメージした絵柄のカードももっと出して欲しいなと思っております。 |

|||

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/08 12:09 コンボ モルガナイト押し付け。瞳の魔女モルガナの新コンボ。モルガナイト系の…

- 12/08 12:08 評価 3点 《鬼くじ》「総合評価:罠カードをトップに持ってきて相手の認識を…

- 12/08 11:52 評価 10点 《生還の宝札》「神の領域ゴッドファイブの筆頭。 原作では「モ…

- 12/08 11:27 評価 3点 《スライム増殖炉》「神の領域ゴッドファイブの一角。 毎ターント…

- 12/08 10:05 掲示板 オリカコンテスト準備スレ

- 12/08 08:17 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処

- 12/08 04:49 評価 10点 《賢瑞官カルダーン》「誰やねんカードだが、墓地に落ちた永続罠…

- 12/08 04:28 評価 9点 《閃刀姫-アザレア・テンペランス》「汎用リンクの中ではリジェネ…

- 12/08 04:24 評価 9点 《つり天井》「激流葬と違い任意のタイミングで打てる全体除去の妨…

- 12/08 02:42 評価 5点 《スライム増殖炉》「今の時点では紛れもない産廃だが、 これをそ…

- 12/08 02:34 評価 8点 《ティンダングル・イントルーダー》「ティンダングルモンスターの…

- 12/08 02:07 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「刻印からサーチして妨害用の罠を、うら…

- 12/08 02:00 評価 10点 《ジャッジメント・オブ・アヌビス》「名推理入りの構築では、ハ…

- 12/08 01:34 評価 10点 《星辰竜ムルル》「ジャスティスハンターズ収録のドラゴンテイル…

- 12/08 01:08 評価 8点 《エンジェル・トランペッター》「総合評価:リクルートし、シンク…

- 12/08 00:52 評価 10点 《アルトメギア・ヴァンダリズム-襲撃-》「現状唯一のアルトメ…

- 12/07 22:18 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処

- 12/07 21:46 デッキ 見神名推理ロールバックアザミナ

- 12/07 19:50 掲示板 オリカコンテスト(R)計画処

- 12/07 19:47 SS 第10話 向き合う覚悟

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性