交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > ストラクチャーデッキ-HERO's STRIKE- コンプリートカード評価(みめっとさん)

ストラクチャーデッキ-HERO's STRIKE- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Super ▶︎ デッキ |

9 | JP001 | E・HERO シャドー・ミスト |

|

漫画版GXに登場した「E・HERO」下級モンスターの1体で、後期の漫画版「E・HERO」ということで種族は普通に戦士族となるカード。 作中では特に能力はなく《E・HERO エスクリダオ》に対応したメインデッキの闇HEROというだけの存在でしたが、ストラクでOCG化された際に同じく漫画版の「HERO」モンスター群である「M・HERO」と関わりが深い《マスク・チェンジ》などの「チェンジ」速攻魔法を引き寄せる効果が設定され、それで闇属性のこのカードを墓地に送って出てくる《M・HERO ダーク・ロウ》のあまりの強さから、評価時点となる現在でも【HERO】でメインデッキ側の一軍を張るモンスターとして活躍しています。 ただし自己SS能力がないのにSSじゃないと効果が誘発しないため単独では初動にならず、その一方で引いてくると《V・HERO ヴァイオン》でデッキから墓地送りにできなくなるという理由で採用枚数は1枚や2枚で揺れがちなカードでもあります。 いつ何時でも《D-HERO デストロイフェニックスガイ》で《Wake Up Your E・HERO》をセルフ破壊する展開が通るなら当然ピン差しでいいのですが、そんな0誘発の都合の良い展開ばかりというのはあり得ないのでこれは仕方ない。 SS誘発効果と墓地効果はいずれかターン1なので最強展開が通る場合は墓地効果は空気になりますが、どこからどのような方法で墓地に送られた場合でも任意で発動できる効果によって同名カーは以外のあらゆる「HERO」モンスター1体をサーチできるので普通に強いです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP002 | E・HERO エアーマン |

|

漫画版HEROの侵略の始まりとなる攻撃力1800の下級Eで、漫画版の時とはまるっきり異なる強力効果を持つことから、魔改造カードの代表格とも言えるかつての制限カードです。 このモンスターの持つ召喚誘発のテーマカード1枚をサーチする効果は、後に「○○版エアーマン」という呼び名で様々なテーマに配布されていくことになります。 このモンスターの場合は、NS・SS両面対応、名称ターン1なし、サーチとは別にもう1つ選べる除去効果もアリと、後続の類似効果を持つ面々と比べても相当な好条件が揃っており、おまけにEだけでなくHERO全般をサーチできて、このモンスターをサーチできる《増援》や《E-エマージェンシーコール》、さらに《ヒーローアライブ》というこの効果を誘発させるためにこの上ない魔法カードまで存在しています。 現在の環境では、これほどまでに壊れていても規制するほどではないということで無制限カードですが、今生み出されるのであれば確実にこのままというわけにはいかなかったでしょうね。 名前がエアーマンということで、ロックマンシリーズにおける同名のボスキャラや、タッグフォースシリーズで存在が空気という扱いを受けていた三沢と絡められたりと、ネタ方面でも話題に事欠かない下級HERO終生の1軍選手です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP003 | E・HERO オーシャン |

|

漫画GX出身のオリジナルHEROの中でも最初期のモンスターで、自身の持つ能力が昔はかなり強かったカード。 自分のスタンバイフェイズが来る度に発動できる効果で墓地のHEROモンスター1体をサルベージする能力を持つことから、場に維持することで恒久的にアドバンテージを獲得し続けることができ、回収対象に《E・HERO エアーマン》を選ぶことでさらなるアドバンテージに繋がっていました。 E・HERO以外のHEROも選択可能で、D-HEROなどにいくつか見られる特殊召喚モンスターも楽々回収できます。 現在ではアドバンテージを獲得するスピードがあまりに遅すぎて、スピードに対して一度に得られるものも爆アドと呼ぶには程遠いため、エアーマンのようにただ入れておくだけで活躍するようなカードではなくなっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP004 | E・HERO フォレストマン |

|

漫画GXのオリジナルHEROとして最初期から存在していた下級HEROの1体。 漫画版のメインデッキのHEROと言えば戦士族以外の種族というイメージもありますが、実際はごく少数であり、このカードも植物族ということはなく普通に戦士族のモンスターです。 下級で2000の守備力に加えて、毎自スタンバイフェイズに《融合》をサーチ・サルベージする能力を発揮することで、継続的に数的アドバンテージを得ることができる。 この時期のカードでサーチとサルベージ両方対応しているのがとても印象が良く、セット状態で相手の下級アタッカーの攻撃を受け止め、返しのターンで効果を発動できる場面も少なくありませんでした。 現在ではこのような運用方法はかなり無理があり、《融合》を取り回す優良な手段が登場当時よりもあまりに増えすぎたため、単に発動タイミングがイマイチで使いづらいカードという扱いになってしまっている。 それでも《E・HERO オーシャン》共々、初期のメインデッキの漫画HEROの中では間違いなくまともな方の性能だと言えるでしょう。 効果を使いたい場合は、やはり相手エンドフェイズから自分スタンバイフェイズの間に他の効果で場に出すことが望ましい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP005 | E・HERO ボルテック |

|

相手に戦闘ダメージを与えることで自分の除外状態の「E・HERO」1体を帰還できる能力を持つ漫画版出身の「E・HERO」であり、評価時点における「E・HERO」で唯一の雷族となるモンスター。 《オネスト》や《E・HERO オネスティ・ネオス》で戦闘補助を行うことでモンスター同士の戦闘で効果を誘発させることは容易であり、モンスターを戦闘破壊するだけでは効果は使えない代わりに直接攻撃による戦闘ダメージでも効果を使用できる。 除外状態の「E・HERO」も《ミラクル・フュージョン》などを使えば用意することができますが、現在ではそこまでして発揮する効果がこれで単独で効果を使うことが難しいのを考えるとあまり良いカードとは言えなくなってしまう。 効果に名称ターン1がないので複数体で直接攻撃を通せてかつ帰還対象が存在していればちょっと強いかなという程度でしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

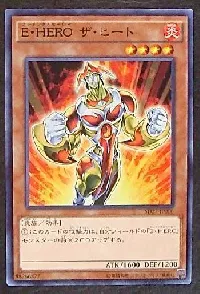

5 | JP006 | E・HERO ザ・ヒート |

|

漫画GXで登場した、自分で戦う気概のある下級E・HERO。 仲間の数だけパワーが上がるEの機械王という感じで、自身も頭数に含めるので攻撃力は1800からスタートとなります。 実に古めかしい効果で融合素材として利用されることをちっとも考えていない感じではありますが、単なる名称指定の融合素材ではなく自分でもなんとかしてやろうという心意気は嫌いじゃないです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP007 | E・HERO ネオス |

|

同じレベルと攻撃力を持つ通常モンスターである《ブラック・マジシャン》に負けず劣らずの様々な効果に対応する戦士族の「E・HERO」最上級通常モンスター。 個人的には《O-オーバーソウル》とか《ヒーロー・ブラスト》とか《ラス・オブ・ネオス》とかぶっ放してた頃からもう既に強かったです。 同じステージで戦っても到底勝ち目などあるはずもないため、光戦士の最上級モンスターは公式のデュエルで使用可能なものは評価時点でもこのカードしか存在しない。 《ローガーディアン》は今となっては儀式モンスターでまだ良かったと心から思えるのではないでしょうか。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP008 | E・HERO アナザー・ネオス |

|

憧れのネオスになれるデュアル効果はあくまでおまけ、自身の持つ1900打点のレベル4光デュアルHEROというポテンシャルだけでここまで突っ走ってきたモンスター。 絶え間なく新カードが出る上にモンスターの層も分厚いHEROに属するが故に、その恩恵も大きく逆に衰退の一途を辿っているのも事実です。 それでも、しかるべきデッキでは完全に誰かにとって代わられるということもないでしょう。 ネオス扱いになるデュアル効果も、特化したデッキではラスオブネオスの条件を満たしたり、融合素材になったりと普通に役立つ効果です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP009 | E・HERO エッジマン |

|

最初に登場したメインデッキの「E・HERO」の最上級モンスターで、評価時点でもネオス関係のモンスターを除けば唯一のメインデッキの最上級モンスターとなる。 能力は貫通効果のみと寂しいものになっていますが、攻撃力は僅かに《E・HERO ネオス》に勝っている。 サポート量では到底ネオスに及ばないものの、このカードも自身を名称指定の融合素材とする融合モンスターは少ないながらも当時基準ならそれなりに見られる性能で、融合素材に名称指定されていることから《融合派兵》を使って場に出すことも容易というのは自己SS能力のない最上級モンスターであるこのカードにとってはかなりありがたい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP010 | E・HERO ネクロダークマン |

|

墓地に存在する限り1度だけ使用できる能力によって、発動を伴うことも墓地の自身をどこかに移動させることもなく手札の上級以上の「E・HERO」をリリースなしで召喚できるというかなり変わった能力を持っている。 登場時点では同名カードを除けば対応するモンスターは《E・HERO エッジマン》のみで、後に《E・HERO ネオス》や関連する効果モンスターが加わりましたが、評価時点でも対応先は片手で数えられるほどしかない。 自身は他に能力がなく、ステータスも低い上級モンスターなのでとにかくまずは墓地に行ってもらう必要があり、現在のカードプールならただ単に墓地に送る手段はもとより、特殊召喚のための素材としてあらゆる領域から墓地に送ることが可能となっていますが、肝心の効果の使いどころがあまりに少ないために評価できないカードになってしまっている。 なおこの効果はカードの効果によって行われる召喚にも、どちらのターンであるかに関係なく問題なく適用することができます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP011 | E・HERO ワイルドマン |

|

一介の下級モンスターでありながら、罠カードに対する完全耐性を持つカードとして登場した「E・HERO」モンスター。 全部無効にして発動すらさせない《人造人間-サイコ・ショッカー》とはまた一味違う罠カードに対する強さを持っており、当時はその仕様をデュエリストたちに理解・認知してもらうまでにそれなりの時間を要したモンスターでもありました。 既に開かれている永続罠カードの発動しない効果やカウンター罠すら被弾しないわけですが、召喚無効系の効果は普通に食らってしまうし、このカード自身も発動する効果を持たないことから、よく使われるモンスター効果を無効にする系の罠カードはこのカードに当てる意味がないので、攻撃反応型・召喚反応型の罠カードがすっかり衰退した今となっては残念ながらそれほど役立つ耐性にはならない。 4種類の「HERO」融合モンスターの名称指定の融合素材となるモンスターでもあり、素材モンスターが持つ能力にしてはまずまずといったところ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP012 | E・HERO バブルマン |

|

初期の「E・ HERO」モンスターの1体で、メインデッキの「E・HERO」モンスターとしては初となる水属性モンスター。 手札が自身1枚のみの場合に手札から自己SSできる能力と、それに連なる形でも発動できる召喚誘発効果によって自分の場と手札に他のカードが存在しない場合に2ドローできる効果を持っている。 登場当時はステータスの低さとアニメ登場時のものからあまりに厳しく調整されたドロー効果の発動条件から評価が低く、それなりの数がある割には全部微妙な専用サポート魔法や自身を名称指定の融合素材とした「E・HERO」融合モンスターが軒並み低性能であったこともこれに拍車をかけていました。 しかし時が経ったことでリスクが高く発動自体が困難なドロー効果を抜きにしても、手札が自身のみであればそれ以外には条件なく手札から自己SSできるモンスターがレベル4・戦士族・ 水属性でかつ取り回しにも優れる「E・HERO」に属していることが高く評価されるようになり、主にランク4XのX素材として使われるようになり、一時期は何と制限カードにまで指定されていました。 まさかドロー効果の方ではなく特別アドバンテージになるわけでもない自己SS能力の方が本体になるとは、このカードの登場当時には思いもしませんでしたね…。 現在ではとっくに制限解除されている事実が示すように最盛期ほど有用なカードではなくなりましたが、後発の水属性の「E・HERO」下級モンスターで登場当時からこのカードよりも有用とされてきた《E・HERO オーシャン》と立場が入れ替わって以降、そちらに再度逆転されることなく現在に至るといったところです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP013 | N・グラン・モール |

|

このモンスターが戦闘を行う際に、そのダメステ開始時にて自身及び戦闘を行う相手モンスターに手札にお帰りいただく効果を持つモンスター。 当然EXモンスターはEXデッキに帰ることになり、攻撃される時も効果が出ることやダメステで任意に誘発できる効果の仕様からカタストルにも強かったため、大型モンスターキラーとしてその名を轟かせたかつての制限カードでもあります。 どういうわけか獣族ではなく岩石族に生まれたので、私が使っていた岩石メタビがかつて岩石戦士コアキメイルデッキだった頃は、岩石族側のグッドスタッフモンスターズとしてそれはもう世話になったものです。 しかし《異次元の女戦士》などと同じく、今のご時世どうしてもこういったカードに召喚権を割くことはためらわれがちであり、優勢時のダメ押しとしては優秀だが、劣勢からの切りかえしとしては手遅れ感が否めない。 とはいえこの除去性能は、対象&効果破壊耐性の両方を兼ね備えたマスカレーナアストラムのような様々な強敵にも有効であることもまた事実で、耐性貫通力の高さに関しては現在でも一級品となります。 何かのついでに出せるようになれば、或いは鬼畜モグラとして返り咲くチャンスもあるかもしれませんね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP014 | オネスト |

|

5期の終わりに登場し瞬く間に環境の頂点へと上り詰めたライトロードを強力にバックアップしたアニメGX出身の手札誘発モンスター。 その効果は自分の光属性モンスターが戦闘でほぼ確実に相打ち以上が取れるようになるもので、2枚掛けすれば相手に与える戦闘ダメージは凄まじいものとなる。 NSしたモンスターで殴って行ってこのカードで返り討ちにされた場合、返しのターンで更地に総攻撃を食らって轢き殺されるなんてのはよくある話でした。 この効果の加護を得て自分から殴りに行くのが強いのはもちろん、手札で控えてるこのカードが怖くて光属性モンスターを殴りたくない病に多くのデュエリスト達がかかってしまいました…。 自力で場から手札に戻れるので場に直出しするのも有効で、下級モンスターで守備力が1900あるので最悪壁にもなるという、当時はダメージ計算時に効果を使える先出し必勝仕様なこともあってあまりに隙がなさ過ぎるカードでしたね。 現在では当時ほど強力なカードとして扱われることはなくなりましたが、自分のモンスターに作用する効果であるが故に完全耐性持ちモンスターにも有効であることは現在でも評価すべき点だと感じます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP015 | カードガンナー |

|

アニメGXで十代が何体か使用した「カード〇〇」というカード名を持つモンスターの1体で、アニメで十代が使用したHEROやその関連カードではないモンスターとしては、《ダンディライオン》や《ネクロ・ガードナー》と並ぶ優秀モンスターとして人気を博した下級機械族モンスターです。 元々の攻撃力が500以下の機械族ということで複製に対応しつつも、デッキの上からカードを3枚を墓地に送ることで、自身の効果により攻撃力1900のアタッカーへと変貌します。 デッキからの墓地送りはコストなので、効果が無効になっている場合でも墓地を肥やす仕事は遂行でき、チェーン発動したカードで墓地肥やしを阻止されることもないというのが非常に優れていますね。 さらに場で戦闘・効果・自他問わずに破壊によって倒れると強制的に発動する1ドロー効果には名称ターン1がないため、複製したこのモンスターを激流などで全滅させられても、それら全てがきっちりディスアドをケアしていくという当時のカードとしては考えられない気の利きよう、それでいて当時のカードだからこそ可能な調整になっているという素晴らしい仕様です。 不確定な墓地肥やしということで当然大事な魔法罠を墓地送りにしてしまう場合もありますが、それでも多くのデッキで使われていたことが、そのリスクを補って余りあるほど魅力あるカードであったことを証明していますね。 シンクロ時代に突入すると、レベル3ということで《ジャンク・シンクロン》に肖ることはできませんでしたが、代わりに《デブリ・ドラゴン》で釣り上げられて墓地を肥やしながら《ブラック・ローズ・ドラゴン》になれるモンスターとして重宝されていました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP016 | ハネクリボー |

|

《クリボー》の派生モンスターとして遊戯王GXに登場した、カードの精霊という形で一種のキャラクターとしても登場したカード。 あちらと同様に戦闘ダメージを0にする効果を持っており、こちらは一度発動すればそのターン受ける自分への戦闘ダメージが全て0になる。 しかしモンスターが戦闘破壊されることは防ぐことができず、その発動条件が場での被破壊というのがかなりイマイチ。 効果破壊に対応しているとはいえ、防御用のカードとしては正直《薄幸の美少女》に毛が、いや羽根が生えた程度の性能でしかない。 《ハネクリボー LV6》や《賢者の石-サバティエル》や《クリボーを呼ぶ笛》などの存在から、このカードの名前が『ハネクリボー』であり、評価時点で唯一の『ハネクリボー』下級モンスターであることに意味のあるカードということになるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP017 | 召喚僧サモンプリースト |

|

遊戯王Rにて天馬月行が邪神の生け贄を揃えるために使用したモンスターであり、シンクロ時代を席巻した在りし日の最強リクルーター、好きなタイプは同い年。 低ステータスであるにも関わらず何故かレベル4だった《レスキューキャット》のフラグが長い時間をかけて回収されてしまうことになりました。 効果は鬼、ただしコストも鬼、数的には1枚消費するだけのよくあるタイプのコストなのですが、その1枚にこともあろうか魔法カードを要求する贅沢さから、ヴェーラーやうららや泡影などの誘発をかなり重くもらいやすいのが欠点。 当然狙い撃ちされるのは目に見えており、これを妨害されてしまったら目眩がするほどのアド損になることは想像に難くなく、そこで実質終戦となることも珍しくないでしょう。 多くの場面で召喚権を使って出さなければならない点も含め、あまりに妨害に弱すぎる上にリカバリも困難なので減点!となるのは当然の流れであり、至極正常な感覚であると思いますが、やはりこの対応範囲の広さと、モンスター効果の無効・展開先の制限などといった拡張性を損ねる要素を持たない圧倒的自由さ、そして同名カードもリクルートできる+リクルート効果に名称ターン1がないという性質は、そういったものがキツくなった今だからこそ評価に値すべきだと考え、こちらの点数としました。 また、展開要員であるこのモンスターが持っている意味はあまりないのですが、あらゆるリリースに対する耐性という完全耐性をも貫通する一部のカードに除去されないレア耐性持ちであることも、このモンスターの特異性の1つとして評価要素に加えさせていただきました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP018 | マスク・チェンジ・セカンド |

|

ヒーローストラクで登場した「M・HERO」と深い関わりを持つ「チェンジ」速攻魔法の1つで、評価時点のリミットレギュレーションで制限カードに指定されているカード。 その効果は《マスク・チェンジ》に手札コスト1枚と特殊召喚できるモンスターにレベルに関する指定が設定されている代わりに、属性が一致していてレベルの条件が満たされていれば「誰もが皆ヒーローになれるよ」という効果なのですが、《M・HERO ダーク・ロウ》になるのはさすがに聞いてねーわってことで制限カードに指定されているカードです。 よりによって特殊召喚できる「M・HERO」モンスターが対象にして墓地に送ったモンスターのレベルよりも「高い」指定なので、適当な闇属性の下級モンスターからでもダーク・ロウを出し放題で、それを《E・HERO シャドー・ミスト》で簡単に持ってこられるというのはさすがにナシでしたといったところです。 それにしても制限カードに指定されてから既にかなり長い月日が経っており、個人的には正直そこまでするほどなのだろうなのかとも思っているのですが、それだけ《M・HERO ダーク・ロウ》というのはいつまで経っても許されざる存在なんだなと思ってしまいましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP019 | フォーム・チェンジ |

|

「M・HERO」関連の3枚の「チェンジ」速攻魔法の1枚で、こちらは自分の場の「HERO」融合モンスター1体が対象となり、それをEXデッキに戻して同じレベルの「M・HERO」融合モンスターを特殊召喚するという内容になっている。 《マスク・チェンジ》及び《マスク・チェンジ・セカンド》と違って対象のモンスターとレベルさえ一致していれば属性が異なる「M・HERO」融合モンスターも特殊召喚できるため、レベル6または8の「HERO」モンスターからそれぞれのレベル帯に属する全ての「M・HERO」融合モンスターを選択することが可能となりました。 このカードなら場に出ている「M・HERO」融合モンスターから別な「M・HERO」融合モンスターにチェンジすることも容易で、特にレベル8帯ではこれを行う価値もあります。 しかし発動条件が重い、レパートリーを増やすとEXデッキの圧迫が激しい、「M・HERO」融合モンスター側の性能が微妙なのが多くて実際には選べるほどのクオリティのものが少ないといった具合なのでこのカードの人気も低く、それを対応力と言って使うくらいなら《マスク・チェンジ》や《マスク・チェンジ・セカンド》で意中の1体を出した方がいいという話になりがちになってしまう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP020 | マスク・チャージ |

|

《マスク・チェンジ》などの「チェンジ」速攻魔法にとっての《融合回収》というべき魔法カードで、効果の内容的には《フレンドッグ》の方がより近いと言える。 1枚の魔法カードの発動から2枚のカードをサルベージすることができ、サルベージしたカードが「HERO」下級モンスターと《マスク・チェンジ》ならそのNSから《マスク・チェンジ》を発動することでそのまま対応する属性の「M・HERO」融合モンスターの特殊召喚に繋げることができる。 墓地に送られた「M・HERO」融合モンスターをEXデッキに押し戻す手段としても利用できて名称ターン1も設定されていないというかなり良いカードなのですが、結局のところサルベージはサルベージなので腐る時は腐るし《マスク・チェンジ》を連発したくなるほどの融合モンスターが「M・HERO」側に存在しているわけでもないため通常の【HERO】ではまず使われない。 かなり【M・HERO】に寄せた構築にして使っていきたいところで、そのためにもそろそろ新たな強い新規モンスターがあちらにも欲しいですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

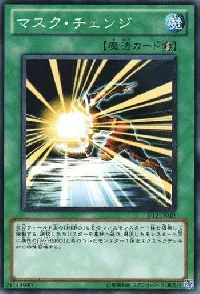

9 | JP021 | マスク・チェンジ |

|

概ね《E・HERO シャドー・ミスト》の特殊召喚誘発効果で持ってきて《M・HERO ダーク・ロウ》になるためのカード。 速攻魔法なので色々と融通の利いた使い方ができ、相手ターンに《E・HERO アブソルートZero》を墓地へ送って出てくる《M・HERO アシッド》なんかも中々強い。 評価時点では条件が厳しくなっている代わりに、テーマ外の闇属性モンスターでもその多くが《M・HERO ダーク・ロウ》になれてしまう《マスク・チェンジ・セカンド》が制限カードになっていますが、これも指定がテーマモンスター限定というだけで普通に強いカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP022 | 融合 |

|

このカードを含めた3枚以上の特定のカードを消費して1体のモンスターをEXデッキから特殊召喚するという、OCGでも屈指の悪条件とアド損を受け入れて行われる特殊召喚システム「融合召喚」を行うために必要な原点となる魔法カード。 現在ではこの召喚方法を用いるテーマのほとんどにモンスター効果による融合召喚や、より消費の少ない条件でこれを行える、またはフリチェでこれを行うことができたり、融合・フュージョン・テーマネームを持っている魔法・罠カードが用意されていますが、その一方で正規の融合であるこのカードを用いた融合召喚も手厚く強化され続けており、未だその価値が失われることなく今に至るというのは大変喜ばしいことです。 ファーニマルデッキにおける重要性は言うまでもなく、プランキッズが相手の誘発を貫通するためにデッキに取り入れたりすることなどもありました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP023 | ミラクル・フュージョン |

|

遊戯王OCGに《龍の鏡》と共に「墓地のモンスターを融合素材として除外する」という融合召喚の手法を持ち込んだ「E・HERO」専用のフュージョン魔法。 墓地の準備さえできていれば手札・場からの消費はこのカード1枚だけで融合モンスターを融合召喚できることから大きな人気を博しました。 今となってはデッキ融合と違って墓地の準備が必要なのでそれほど強いカードとされることは少なくなりましたが、対応する融合モンスターは現在も増え続けており、ある種族やテーマの融合・フュージョン魔法にこれと同じ仕様のやつがあればどんなにいいだろうかと思っている人も少なくないはず。 これだけの性能でかつ「フュージョン」魔法カードであるにも関わらず、《E・HERO サンライザー》という名称指定の専用のサーチャーまで有しており、これらの要素が同期の《龍の鏡》とは融合召喚されるモンスターの強さに依らないところで決定的な差となっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP024 | 平行世界融合 |

|

実質的に除外状態のモンスターを融合素材にできるというあったらいいなを形にした「E・HERO」専用の融合魔法。 除外のさらに向こう側となる裏側除外ではなくデッキに戻っていくことでそれらを融合素材とする。 【E・HERO】では《ミラクル・フュージョン》や《フュージョン・ゲート》といったカードが使われる場合等があるので除外状態の融合素材を用意することは難しくありませんが、このカードの制約により発動するターンは他の特殊召喚ができないため、上記のようなカードと効果を連発できないのが今となってはかなり残念なカード。 多少の思い出補正もあると思うので目が眩みますが、《真紅眼融合》に極めて近い呪いがかかっている上にあちらと違って単体では使えずに事故要因になりやすいという実は結構厳しい性能です。 また融合素材代用モンスターの能力は墓地では働きますが、除外状態では適用されないので注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP025 | ヒーローアライブ |

|

自分の場にモンスターがいない時のみ発動でき、現在のライフの半分を持っていかれますが、あらゆる下級Eをリクルートできる強力な魔法カード。 デッキからの特殊召喚が強いのは当然として、召喚権を温存したまま展開ができるのがとにかく強く、エアーマンを連れてくればその温存した召喚権を使いたいHEROも持ってくることができます。 かつては剣闘獣が召喚権を使わずにプリズマーを出せるカードとして利用していた歴史もあり、現在でもマナドゥムなどで同様の目的で使用されており、下級Eの種類数だけその可能性はあると言っていいでしょう。 うららを当てられるととんだライフの払い損となりますが、ライフの半分はいつ何時でも払える&発動に名称ターン1がないので、複数握っていれば問題なく貫通できます。 とはいえ、他の効果でうららを釣り出せるならそれに越したことはないですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP026 | ヒーロー・マスク |

|

その昔、効果の使用に名称ターン1が設定されているモンスターとして《フェアリー・アーチャー》が世に出てきた時にこれでカード名を変えれば関係なく効果を使えるようになるんじゃないかとデュエリストたちの間で話題になり、実際はそんなことはなかったというカード。 効果の内容は自分の場に表側表示のモンスターが存在する時に使える「E・HERO」専用の《おろかな埋葬》となるカードで、その副産物として対象のモンスターにこの効果で墓地に送ったモンスターのカード名が設定される。 専用のおろ埋なので弱いということはないのですが、【HERO】においておろ埋はあまりメイン採用されることがないことからもわかるように効果自体の需要が低めで、それが発動条件付きではさすがに使いにくい。 テーマ無所属モンスターに「E・HERO」ネームを付与できることが有効に働く場面もかなり限定的で、古いサポートカードとしては悪くない性能ですが、サーチも利かないのではやはり厳しいでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP027 | H-ヒートハート |

|

《ヒーローフラッシュ!!》の発動条件に関わる4枚の魔法カードの中ではおそらく最も使われていないカード。 対象のモンスター1体に攻撃力500アップ+貫通能力を付与するという効果で、4枚のカードのうちこのカードのみ「E・HERO」以外のモンスターも恩恵を受けられる効果を持つ汎用札となっている。 効果自体の微妙さもさることながらその効力もエンドフェイズまでしか保たず、《ヒーローフラッシュ!!》の発動条件を満たすために仕方なく使うカード以上の価値は見出しにくい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP028 | E-エマージェンシーコール |

|

遊戯王OCGにおいて数少ない発動条件も発動に名称ターン1もなく、その他メリット及びデメリットになる他の効果も一切書かれていない純粋な等価交換のサーチ魔法。 そのテーマに属するモンスターなら、レベル4以下ということもなく何でもサーチすることができる。 他には《氷結界の紋章》や《召集の聖刻印》や《コール・リゾネーター》などが存在しますが、このカードはサーチ先がなんとあの「E・HERO」であり、サーチ先の種類数もそれらとは桁違いに多く、そのクオリティも高い。 しかしそれでも使用率はまちまちというのが、現在の「E・HERO」の、いや「HERO」連合軍の実情なのです。 どんなにマイナス要素が全くなかったとしてもこれだけメリットも少ないと、《スモール・ワールド》まで使って持ってきたいような絶対的1枚初動がなければダメなのかというところで、《E・HERO エアーマン》や《E・HERO プリズマー》を使う場合も召喚権を温存できる《ヒーローアライブ》の方が概ね人気があります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP029 | R-ライトジャスティス |

|

《ヒーローフラッシュ!!》の発動条件に関わる4枚の魔法カードの1枚。 自分の場の「E・HERO」モンスターの数がだけバックのカードを破壊するという《E・HERO エアーマン》と同じ効果を持っており、数的アドバンテージになる効果でバック破壊も当時の【E・HERO】においてそれなりに貴重なものであったことは間違いありません。 現在では《ハーピィの羽根帚》も《大嵐》も使用できるので《ヒーローフラッシュ!!》を使うデッキでなければ採用されることはまずないカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP030 | O-オーバーソウル |

|

《ヒーローフラッシュ!!》の発動条件に関わる4枚の魔法カードの1枚。 墓地の「E・HERO」通常モンスター1体を特殊召喚する効果を持つ蘇生札であり、かつて【ネオスビート】において《E・HERO ネオス》や《E・HERO アナザー・ネオス》の蘇生札として割と使われることの多いカードでした。 現在でも《E・HERO ネオス》が中心となった構築の【E・HERO】なら使えないことはないですが、専用のサーチ・サルベージ手段があるわけではないため、結局のところ2枚目以降の《死者蘇生》でしかないというカードであり、《ヒーローフラッシュ!!》まで使う気がなければ優先度は低いです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP031 | 増援 制限 |

|

特定の種類のカード1枚をデッキから手札に加える、いわゆるサーチ効果を持つ魔法カードの大古株。 モンスターの召喚誘発効果によるサーチが「〇〇版エアーマン」なら、魔法カードによるものは「〇〇版増援」と呼ばれるほど。 コストや発動条件・名称ターン1はありませんが、1枚から1枚をサーチするだけで他に追加効果も墓地効果もないまるっきり等価交換の通常魔法であるにも関わらず制限カードであり続ける数少ないカードであり、これもサーチ先が全種族中最大の大所帯である下級戦士族であるが故。 ただ実際のところは数がどうだ範囲がこうだということではなく、終末のような名指しで犯人呼ばわりすべき両手で数えられる程度の一部のモンスターの存在が、このカードを制限カードとし、簡単には緩和できない理由となっているということもまた事実でしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP032 | 戦士の生還 |

|

登場当初は同じパックに収録された《増援》と双璧をなす戦士族の大特権カードとして扱われていましたが、デュエルに対する理解が進むにつれ両者の重要度は全く異なるものであるとデュエリスト達は知り、墓地のカードとの有効なペアが必要で、単独で初動になり得ないこのカードは、強いカードではあるけど採用はしない、採用しても何枚も積みはしない種族サポートの1枚として埋もれていくことになります。 とは言ったものの、戦士族なら何の制限もなく何でも拾うことができる効果そのものはサルベージ魔法として間違いなく一級品であり、特に手札誘発効果や召喚誘発効果を持つ戦士族にとって非常に価値あるカードとなっています。 EX戦士族をEXデッキに戻すこともでき、戦士族主体のデッキなら様々な場面で様々な活用が見込めますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP033 | 強欲で謙虚な壺 |

|

はじまりの壺のキマイラ、なんとこの評価の時点で10年以上前のカードになります。 相手にカードが見えてしまう=手札に加えたカードだけでなく、めくったカードによっては何デッキなのかを公開してしまい相手のサイチェンの参考になってしまう、制限カードなどの特定のカードが手札にあるかどうかがバレてしまうという欠点もあるが、手札の質を上げることに特化したその性能から、登場後瞬く間に人気カードとなった。 特殊召喚が封じられてしまうため、相手ターンで動けるデッキや罠を構えるデッキなどで使っていきたい。 最大の利点は強貪や強金との同ターン内での併用が可能ということで、2ドロー後にさらに掘った3枚から必要なカードを選択できるため、このカードを使うならどちらかは使いたいところですね。 この効果は扱い的にはサーチの範疇になるため、《ライオウ》や手違いなどが出ていると機能停止するので注意。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP034 | おろかな埋葬 制限 |

|

原作のバトルシティ編で城之内がこのカードと《墓荒らし》を併用したコンボで《人造人間-サイコ・ショッカー》を出すことで、リシドの《アポピスの化神》を攻略するという展開を作り出すために唐突に使用したことが全てのはじまり。 自分のデッキのカードを相手の墓地に置くって一体どゆこと??んな強引な…と当時は思ったものです。 当時はまだ手札1枚を使って制限カードの《死者蘇生》や《リビングデッドの呼び声》による蘇生先を墓地に送っておくだけみたいな数的ディスアド感が半端ないカードでしたが、現在では墓地に送られるだけで誘発効果が出るモンスター、墓地で発動する起動効果を持つモンスターも多く、全く手札を消費してる気がしない至高の墓地肥やし魔法となりました。 《名推理》や《モンスターゲート》や《隣の芝刈り》のようにド派手にとはいきませんが、狙いのモンスターをピンポイントで確実にデッキから墓地に送ることができるこのカードは、しかるべきデッキでは立派な1枚初動となってくれるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP035 | ヒーロー・シグナル |

|

自分の場のモンスターが戦闘破壊され墓地に送られた時に発動ができ「E・HERO」下級モンスター1体を手札かデッキから特殊召喚する効果を持つ罠カード。 モンスターが自身の誘発効果として持っていても微妙な発動条件の効果を単独で使えない罠カードで行うので当然微妙なカードとなるのですが、戦闘破壊されるモンスターを問わないのと手札・デッキからの特殊召喚が両方可能なのは悪くないカードです。 現在の「E・HERO」には当時と違って《E・HERO エアーマン》や《E・HERO シャドー・ミスト》のようなSS誘発効果を持つモンスターも一応いますので…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP036 | ヒーロー・ブラスト |

|

その当時、対象を取らないフリチェ除去の教科書であった罠カード。 リア充と呼ばれたアナザーネオスの七つ道具の1つであり、そのメタビ気質をより高尚なものにするために大いに貢献した傑作カードです。 現在ではあまり使われることはなくなりましたが、使われて嫌なカードであることには変わりないですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP037 | リビングデッドの呼び声 |

|

汎用蘇生札の一種で、蘇生したモンスターが破壊以外でいなくなった場合は自壊せずに場に残るのが特徴であり、セルフバウンスする蘇生札といえばこの永続罠カード。 このカードに限りませんが、《死者蘇生》や墓穴など相手がこちらの墓地のカードを対象にした時にチェーン発動して、妨害したり妨害されることを防ぐ使い方ができるのが、速攻魔法や罠の蘇生札の最大の利点と言えるでしょう。 ただしその性質上相手ターンに発動することが多く、先に使うと上から墓穴を使われやすいことには注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP038 | 奈落の落とし穴 |

|

破壊し除外する、対象耐性無視、SSにも対応し同時にSSされたモンスターならそれらのモンスターを全て葬るという、参照する攻撃力の適用範囲が若干狹くなっていることを除けば落とし穴を遥かに凌ぐ当時の超性能召喚反応系罠カード。 自己蘇生効果持ちなどの墓地利用モンスターも永遠に葬ることができるその高い除去性能から、2期に登場してから汎用罠として長らく使われてきましたが、フリチェ除去罠やカウンター罠の飛躍的な進歩により、破壊耐性持ちには効かず、相手が動かなければ使えないこのカードはいつしかデュエルシーンから姿を消していきました。 現在では落とし穴ネームを持つカードとしての需要が主であり、その使い勝手の良さから落とし穴カードとしての人気は未だに高いと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP039 | 強制脱出装置 |

|

フリチェの除去系罠カードとしては未だに最高クラスの性能を誇る1枚。 ノーコストで無条件に発動でき、展開中でも大型出現後でも使っていけるその汎用性の高さには頭が上がらない。 時には自分のモンスターに使って除去やコントロール奪取、ヴェーラー泡影スキドレのような効果無効系のカードから身を守るも運用も可能で、モンスターの数を調整して魔鍾洞を壊したり、結界像やパキケなどのSS封じの永続効果を持つモンスターを一時退却させて展開後に再度召喚することなんかにも使えます。 ただパワーカードという意味だけで「汎用性が高い」と言うには到底留まらないザ・汎用罠で、なんのかんので最強のフリチェ除去罠だと思います。 ただし器用である反面、まともに使うとあくまで等価交換、つまり捲り切れない除去罠であるという意味では、モンスターでアドを稼ぐパワーに乏しいメタビ系でのデッキでの採用はよく考えたいところです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP040 | 神の警告 |

|

一時期はライフコストがより少なく、同じくチェーンブロックを作らない特殊召喚を全て防ぎ、召喚行為を含まないモンスター効果も止められる通告にその立場を完全に奪われていたが、依然として併用する価値はあり、デッキによっては優先する場合もある神罠3兄弟の次男坊。 NSを捉えるのが通告にない最大の強みであり、加えて特殊召喚を含む効果ならモンスター効果、魔法罠関係なく捕まえるのが優秀なカウンター罠です。 特に融合系を代表とする、場への展開を伴わずに魔法罠カード1枚の直撃ちから大型モンスターを特殊召喚するカードに強いのが素晴らしく、先攻で伏せられたら最強レベルです。 ただし後出し性能は低く、ライフコストも非常に重いため、妨害範囲が少しずつ被っている宣告・通告でいいやとなりがちなカードでもあり、その一方でこのカードならどちらがきても対応できることもまた事実なのである。 イラストに関しては、このカードに描かれている『神』だけが、他の神罠とされるカウンター罠に描かれた神様とはまるっきり別人のように思えるのですが、当時は『神の○告』シリーズをこれ以降も出す予定がなかったのでしょうかね? |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

6 | JP041 | C・HERO カオス |

|

評価時点で唯一の「C・ HERO」なる特殊なカード名を名乗る「HERO」融合モンスターですが、「X・HERO」と同じくカード効果には指定されておらず、ルール上「E・ HERO」モンスターして扱うので実質的にはEの一員となるカード。 対象とした場のカード1枚に対する無効効果をノーコストでお互いのターンにフリチェで使えるという実にわかりやすい相手ターンでの制圧・妨害要員になれる能力を持っており、その効果の仕様から通常魔法や通常罠カードに対しても有効なのが特に優れている。 しかし自身が融合素材に指定している「M・ HERO」はいずれも融合モンスター、つまりEXデッキのモンスターとなるためかなり重く、融合召喚以外での特殊召喚もできないので、せいぜい《融合識別》を使ったり「M・HERO」融合モンスターをEXデッキから直接墓地送りにして《ミラクル・フュージョン》で融合召喚を行うくらいしか楽ができない。 漫画版GXではメインデッキ側にも「M・ HERO」モンスターがたくさん登場しており、それらのOCG化を何よりも心待ちにしているカードと言えるでしょう。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

5 | JP042 | M・HERO 光牙 |

|

「M・HERO」融合モンスターのレベル8・光属性枠を担当するモンスター。 場のモンスターの攻撃力を操作することにする2つの戦闘補助効果を持っており、それによって自身の攻撃力を上げ、相手モンスターの攻撃力を下げることで攻撃力5000近いモンスターにも戦闘で勝つことができる。 弱化効果の方はお互いのターンにフリチェで使えるので牽制にもなるわけですが、自身を強化する方の効果は相手の場モンスターの数に依存し、相手モンスターを弱化する効果は対象耐性を持つモンスターには通用せず、墓地アドバンテージも失う効果なのでそれほど強いとは言い難い感じです。 今となっては2の方の効果も自身を強化する効果であれば、完全耐性を持つモンスターにも強く出られて良かったという感じですね。 またそれ以前の問題として、現在の【HERO】には光属性の「HERO」下級モンスターが入ることがほとんどないという点が《マスク・チェンジ》から特殊召喚されることになるこのカードにとって非常に都合が悪いです。 さすがに《エフェクト・ヴェーラー》や《幽鬼うさぎ》に《マスク・チェンジ・セカンド》を使って特殊召喚するようなカードとは思えないし、《フォーム・チェンジ》で特殊召喚するレベル8の「M・HERO」融合モンスターの選択肢としてもかなり微妙です。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

6 | JP043 | M・HERO カミカゼ |

|

「M・HERO」融合モンスターのレベル8・風属性枠を担当するモンスター。 戦闘に関する3つの効果を持っており、1の戦闘破壊耐性と2の相手モンスター1体にしか攻撃させない効果が噛み合っていて、それなりに高い攻撃力から自身がモンスターを戦闘破壊した際に1ドローできるというアドバンテージになる能力も備わっている。 【HERO】においてまず採用されないことがない《E・HERO エアーマン》を《マスク・チェンジ》の対象するだけで出せるという点でも恵まれているのですが、残念ながらその活躍の場は【M・HERO】にとどまっているというのが現状になります。 エアーマンから出すにしても、多少戦闘能力が低くても相手ターンに動ける《M・HERO ブラスト》の方が優先度が高くなりがちで、あちらは自身の持つ弱化効果によって1度限りですが攻撃力4000のモンスターにすら勝ててしまいますからね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | JP044 | M・HERO ダーク・ロウ |

|

数あるテーマに属するシステムモンスターの中でも屈指の嫌われものと言っていい、融合召喚で出さない融合HERO。 【HERO】自体が光メタビの時代辺りから既に、何でもそつなくスマートにこなすいけ好かないエリート集団のような目で見られがちだったのですが、それを間違いなく超加速させたモンスターであり、終いには影山氏の手掛ける「HERO」モンスター特有のタッチまでもをディスられはじめるという、性能とは関係ない部分でも散々言われていたモンスターです。 だがそれは、確実にこのモンスターの妨害性能がとてつもなく優秀であることの裏返しでもある。 相手だけ墓地に送られるカードが全て除外される《マクロコスモス》状態になり、そして相手のサーチに反応してランダムでハンド1枚を除外によってはたき落としてしまう。 このモンスターが立った瞬間、あらゆる墓地送りコストを要求するカードは自分だけが発動不可となり、サーチ効果には毎ターン常にストレスがつきまとうことになります、こりゃあウザい…。 自分のテーマでだけ使えるこういったシステムモンスターは憧れというほかないわけですが、その気になれば外に持ち出すことなど容易いというのが、このモンスターや《超雷龍-サンダー・ドラゴン》のマズいところだったんですねえ。 嫌われて強くなる、その覚悟がないならシステムモンスターなど最初から使わないことです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP045 | E・HERO ガイア |

|

漫画版GXから次々と世に送り出されていった「E・HERO」モンスター+特定の属性のモンスターという融合素材指定を持つ融合モンスターで最初にOCG化されたモンスター。 後に6つの属性全てに出揃うことになり、それら全てをEXデッキに入れることで《超融合》は僅かな神属性モンスターを除く全ての相手モンスターを融合素材にできるようになったわけですが、そんなカードをどういうわけか定期購読特典にしてしまい、DTに再録された際もノーレアだったことから、性能に見合わない大暴騰を起こしてしまったカードとして知られている。 現在ではその存在価値は《超融合》要員となることにほぼ集約されている感じで、持っている効果は弱くはないものの、場に維持する価値は全くないので相手に倒される前に別な素材に使ってしまわないと損になる。 |

|||

-

![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 サンダー・ボルト 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 サンダー・ボルト 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 シエスタ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 シエスタ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 かどまん 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 かどまん 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 asd 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 asd 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 グレイ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 グレイ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 クリムゾン・ノヴァ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 クリムゾン・ノヴァ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 12:27 評価 10点 《青眼の精霊龍》「総合評価:《青眼の究極霊竜》を呼び出し妨害を…

- 12/06 11:04 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性