交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > ストラクチャーデッキ -サイバース・リンク- コンプリートカード評価(みめっとさん)

ストラクチャーデッキ -サイバース・リンク- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP001 | デジトロン |

|

これまで長い間レベル2の通常モンスターとして最高の攻撃力を持っていた《海皇の長槍兵》を抜いて単独トップとなった攻撃力1500のサイバース族の通常モンスター。 【サイバース族】における運用面では打点になることを除けば《ビットロン》と大差なく、L素材要員としてはレベル1の《プロトロン》の方が扱いやすくなる場合すらある。 こちらを使うならやはりレベル2で攻撃力1500の通常モンスターというスペックをフル活用できる【ローレベル】や、守備力0であることで受けられる《おもちゃ箱》の効果などと併用することになるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP002 | ドットスケーパー |

|

自身が墓地に送られた場合と除外された場合にいずれかターン1で、そしてそれぞれデュエル中に1回ずつのみ使用できる効果によって自身を特殊召喚するという、S召喚期に作られた素材用モンスターのような能力を持ったL召喚期生まれの下級サイバース族モンスター。 見ての通りリリースやS・L素材などの特殊召喚の素材として非常に適しており、サイバース族を参照する系の効果でよく名前が挙がるカードでもあり、サイバース族で手札コストにしたりデッキから墓地に送るモンスターといえばこのカードというくらいには強い存在感があります。 どこから墓地に送られてもどのように除外されても効果が誘発できるのも優秀で、守備力も2000超えという下級モンスターとしてはかなり高い数値になっており、その汎用性の高さから【サイバース族】系列のデッキ以外でもピン差しで十分活躍が見込めるでしょう。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

4 | JP003 | クラインアント |

|

NSされていると自身を含む自分の場の全てのサイバース族の攻守が自分のターンのみ500アップする永続効果を持つモンスター。 これによりレベル3モンスターでありながら単独でもデメリットのない2000打点の下級モンスターとなり、守備力も2000という《インスペクト・ボーダー》と同等のフィジカルを得られる。 サイバース族というのはテーマではなくあくまでも種族なので、色んなやつがいて良いと思いますし、中には召喚権が必要なやつとかL召喚する気が一切ないやつがいるのも当然だとは思うのですが、それにしたって相手ターンで効果が適用されないのはあまりに渋い。 しかし相手ターンではあっさり殴り倒されるのかと言われるとそういうわけではなく、場で自身が破壊される際に自分の場か手札のサイバース族を代わりに破壊できる永続効果を持っており、どちらかというとこれが本体となる効果と言えるかもしれない。 自分の効果によるものでも適用できる+手札からでも破壊できるというのがポイントで、《ROMクラウディア》のような破壊される場所を問わない被破壊時の効果を誘発させることも可能となります。 サイバース族という種族のカラーと全く合っていませんが、個人的にはその見た目も含めて結構好きなカードではありますね。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

4 | JP004 | バックリンカー |

|

EXモンスターゾーンに相手モンスターのみが存在する時に手札から自己SSできて、自身をリリースすることでEXモンスターゾーンのモンスター全てにEXデッキにお戻りいただく効果を発揮するサイバース族モンスター。 相手がエクストラリンク状態の時に効果を通せれば大きなアドバンテージになり、この効果を使わない場合でも単純に限定的な条件で使える展開・素材要員として使うことも可能です。 しかしLモンスター以外をEXモンスターゾーンに出す必要がなくなった現在のルールではその出代はあまりに少なく、L召喚を主体とするデッキが相手でも大した捲り札にもならない。 おまけにこの除去効果を使うと自分もそのターンEXデッキから特殊召喚できなくなるというのは、この程度の効果の制約としてはさすがに重すぎると言うほかないでしょう。 自己SS能力も結局のところは相手の場にモンスターが存在する場合って書いてるやつなので、自分の場にモンスターがいてもいい代わりにそれが相手の場の特定の場所にいなきゃならない《サイバー・ドラゴン》みたいなものだと思うとその使いづらさが際立って見えます。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

7 | JP005 | バランサーロード |

|

10期からの新興種族ながら評価時点で既に250種類を超えるモンスターが属するサイバース族ですが、それらの数あるテーマ無所属モンスターの中では有用な方と言える能力を持つ下級モンスター。 ライフを払って発動する展開能力を持ちますが、展開元が手札でかつ展開できるのが基本下級モンスターであることを考えると、1000というライフコストは結構割高な感じで、同族を展開する能力を持つサイバース族は他にも使い勝手の良いものが色々と存在しています。 ただしこのカードの場合は召喚権を増やすタイプの展開効果となるため、《増殖するG》の適用下でもドローさせずに1体展開できる点や《サイバース・ガジェット》・《ドラコネット》・《斬機ダイア》といったNSでしか効果が誘発しないサイバース族とも相性が良いのが特有の強みとなります。 また起動効果によって召喚権を増やすため、このカードに必ずしも召喚権を割く必要がないというのも利点になり得ます。 この辺を活かせるのであれば展開要員として選択する価値は余裕であると思いますし、《サイバース・ウィキッド》などで発動条件を満たすことかできる被除外誘発の手札から展開効果にはサイバース族指定がなく、下級モンスターなら何でも特殊召喚できるのも優秀です。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

7 | JP006 | ROMクラウディア |

|

召喚誘発効果による種族の万能サルベージ効果、どこで破壊されても効果が誘発する同名カード以外の種族の下級モンスター1体をリクルートする効果を持つモンスターが1800打点の下級モンスターという、関連カードである《RAMクラウダー》と同様に手堅く固めてきた感じのカード。 サルベージ効果は対象が《レイテンシ》や《バックアップ・セクレタリー》や《サイバース・コンバーター》ならそれらの効果でそのまま展開してリンク2に繫ぐことができ、手札からL素材にできる《マイクロ・コーダー》などもサルベージ対象として適している。 そうでなくても《バランサーロード》や《サイバネット・オプティマイズ》の効果による召喚でサルベージしたモンスターを展開することも可能で、このカード自身もそれらの効果による召喚で効果が誘発するので相性が良い。 リクルート効果の発動条件が下級モンスター限定で同名カードがダメな割には《ローンファイア・ブロッサム》のそれではないのが残念ですが、手札やデッキでの破壊にも対応していて名称ターン1がないのは普通に優秀であり、テーマに依らない種族GSモンスターズの1体に数えられる価値はあるスペックだと思います。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

5 | JP007 | ブート・スタッガード |

|

自分の別なサイバース族の召喚権に依存した発動するタイプの手札からの自己SS効果という、6期に《エーリアン・ドッグ》が登場した頃から既にまあまあ使い辛いと感じていた能力を、10期産の上級モンスターが持っているというかなり時代錯誤感の漂うカード。 代わりに攻撃力はそれなりに高く、相手に戦闘ダメージを与えることでトークンを発生させリンク数を伸ばす効果も設定されてはいますが、先攻展開では全く機能しないことも含めてこれを活かせる場面は限られてくるでしょう。 とはいえ単にサイバース族2体を並べてL召喚をするだけなら召喚権に依存しない《バックアップ・セクレタリー》や《サイバース・コンバーター》の方が事故も起こりにくいので、このカードを使うならやはり打点とトークン生成効果の活用は外せなくなってくる。 なお《ユウ-Ai-》や《めぐり-Ai-》が指定する「攻撃力2300のサイバース族」で通常召喚可能なモンスターは評価時点ではこのカードと《ダンマリ@イグニスター》のみであり、それらのカードには属性を参照する効果が設定されているため両者を属性の違いで差別化することができる。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

4 | JP008 | デュアル・アセンブルム |

|

カード名に「デュアル」とありますが単に元ネタの関係でこの名前が使われているだけでデュアルモンスターとは全く関係がなく、偶然にも最上級「帝」モンスター群と全く同じ攻守を持ち、一部のサポートカードの効果を受けられる最上級サイバース族モンスター。 サイバース族2体の除外を伴って自身を手札や墓地から自己SSできる能力を持っていますが、除外コストは手札か自分の場から捻出しなければならないため墓地から特殊召喚する場合でもかなり重い条件となる。 しかもこの方法で出すと攻撃力が半減する上に、それによって自身の持つ2の除去効果の範囲も大幅に狭まってかなり弱体化してしまうため、この方法による特殊召喚はあまりお勧めできず、《RAMクラウダー》などの別な効果で特殊召喚した方が良いでしょう。 除去効果自体はモンスターに対する対象を取らない単体除外なので普通に強いですが、自身より強いモンスターには通用しないしこれにも手札コストを要求されるのでさらに消費が嵩んでしまう。 効果全体がこのカードとかなり類似している《デグレネード・バスター》は墓地コストだけで特殊召喚できてかつ弱化もしないので、基本的にはあちらに優先できる部分は少ないです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP009 | トラゴエディア |

|

漫画GXのラスボスだった魔物で、作中では自身はカードの体をしていなかったが、それがOCGとしてかなりフライング気味に世に送り出されたという特異な存在。 ステータスが不安定である代わりに、自分から戦闘を仕掛ける場合でも手札から特殊召喚されるゴーズとして在りし日の環境で人気を博したモンスターです。 少々扱いは難しいですが、自身の持つコントロール奪取効果やレベル変動効果から特殊召喚のための素材として柔軟な運用ができるモンスターであり、その性質は良くも悪くもラスボスのそれとは思えない感じ。 その一方で手札を稼ぐことができれば、ゴーズなど問題にならないほどのオバケ打点を得ることもでき、実は通常召喚可能で特殊召喚方法に関しても何ら制限はなく、自身の効果以外の方法で場に出しても、場で発揮する効果の強さは劣化しません。 爆発力・コンボ性ともに一定以上の見るべきところがあり、使い甲斐のあるモンスターだと感じますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP010 | 召喚僧サモンプリースト |

|

遊戯王Rにて天馬月行が邪神の生け贄を揃えるために使用したモンスターであり、シンクロ時代を席巻した在りし日の最強リクルーター、好きなタイプは同い年。 低ステータスであるにも関わらず何故かレベル4だった《レスキューキャット》のフラグが長い時間をかけて回収されてしまうことになりました。 効果は鬼、ただしコストも鬼、数的には1枚消費するだけのよくあるタイプのコストなのですが、その1枚にこともあろうか魔法カードを要求する贅沢さから、ヴェーラーやうららや泡影などの誘発をかなり重くもらいやすいのが欠点。 当然狙い撃ちされるのは目に見えており、これを妨害されてしまったら目眩がするほどのアド損になることは想像に難くなく、そこで実質終戦となることも珍しくないでしょう。 多くの場面で召喚権を使って出さなければならない点も含め、あまりに妨害に弱すぎる上にリカバリも困難なので減点!となるのは当然の流れであり、至極正常な感覚であると思いますが、やはりこの対応範囲の広さと、モンスター効果の無効・展開先の制限などといった拡張性を損ねる要素を持たない圧倒的自由さ、そして同名カードもリクルートできる+リクルート効果に名称ターン1がないという性質は、そういったものがキツくなった今だからこそ評価に値すべきだと考え、こちらの点数としました。 また、展開要員であるこのモンスターが持っている意味はあまりないのですが、あらゆるリリースに対する耐性という完全耐性をも貫通する一部のカードに除去されないレア耐性持ちであることも、このモンスターの特異性の1つとして評価要素に加えさせていただきました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP011 | 輝白竜 ワイバースター |

|

エクシーズ期となる第8期にジャンフェスで配布されたプロモパックで登場した光ドラゴンの特殊召喚モンスター。 レベル上は下級モンスターでかつ墓地の特定の属性のモンスター1体を除外して自身を手札から特殊召喚するという、2期に登場した「精霊」特殊召喚モンスターによく似た性質の召喚条件を持っている。 このカードのそれらとの違いは、墓地から除外するモンスターが自身の属性とは異なる属性のモンスターであることと、この方法による特殊召喚に名称ターン1が設けられていることにある。 場で発揮する効果は特になく戦闘能力もレベル相応のものでしかありませんが、自身が場から墓地送りになると、自身と対になる存在である《暗黒竜 コラプサーペント》をサーチする能力を発揮します。 あちらも墓地の光属性モンスター1体を除外することで自身を手札から特殊召喚できる特殊召喚モンスターであり、それぞれが特殊召喚のための素材になることに特化したカードとなっています。 エクシーズ期のカードですがX素材にすると墓地効果が出ないため、当初はS素材に使ったりリリースするなどしてサーチ効果を使っていましたが、10期になってL召喚が導入されるとより有効に場から墓地に送ることが容易になり、《ストライカー・ドラゴン》なども含む「ヴァレット」関連のモンスターを中心とした面子が揃ってくると【ドラゴンリンク】と呼ばれるデッキが開発され、そちらではリンク数を手軽に伸ばすことができるカードとして当時から評価時点となる現在に至るまで使用され続けています。 現在のドラゴン族は「ドラゴニック・レギオン」というドラゴン族に【カオス】の要素を組み合わせたストラクが登場していたりと、闇属性と光属性が隆盛している種族ですが、【ドラゴンリンク】で使われるメインデッキのドラゴンはヴァレットやビーステッドなどの闇属性の方が優勢であり、採用枚数もコラプサーペントよりこちらの方が多くなる傾向にあります。 またこのカードは過去に規制を受けた経験がありますが、相方のコラプサーペントは国内では規制経験がないことからも、ドラゴン族は闇属性の方がより隆盛した種族であることがわかりますね。 「デビルズ・ゲートR」の後に順番が来るはずだった「ドラゴニック・レギオンR」は残念ながら現実のものになりませんでしたが、もしいつの日か発売されるのであれば間違いなく再録されるであろうカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP012 | 暗黒竜 コラプサーペント |

|

《輝白竜 ワイバースター》の相方となる闇ドラゴンの特殊召喚モンスター。 攻守が逆で墓地コストとなる属性とサーチ対象があちらに置き換わっただけのコピペモンスターであり、展開札としては両方使ってナンボなので同じく【ドラゴンリンク】などで使用される。 ただし【ドラゴンリンク】のメインデッキに採用される光ドラゴンは、相方のワイバースターを除くと《輝光竜セイファート》3枚と《深淵の獣ルベリオン》1枚くらいで、ヴァレットやレベル6のビーステッドの面々を含め闇ドラゴンの方が圧倒的に多いため、採用枚数もワイバースターよりは一歩引いたものとなっている。 EX側に目を向けてもリンク1の《ストライカー・ドラゴン》と《守護竜ピスティ》が両方闇属性なのでこれは仕方ないですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP013 | カードガンナー |

|

アニメGXで十代が何体か使用した「カード〇〇」というカード名を持つモンスターの1体で、アニメで十代が使用したHEROやその関連カードではないモンスターとしては、《ダンディライオン》や《ネクロ・ガードナー》と並ぶ優秀モンスターとして人気を博した下級機械族モンスターです。 元々の攻撃力が500以下の機械族ということで複製に対応しつつも、デッキの上からカードを3枚を墓地に送ることで、自身の効果により攻撃力1900のアタッカーへと変貌します。 デッキからの墓地送りはコストなので、効果が無効になっている場合でも墓地を肥やす仕事は遂行でき、チェーン発動したカードで墓地肥やしを阻止されることもないというのが非常に優れていますね。 さらに場で戦闘・効果・自他問わずに破壊によって倒れると強制的に発動する1ドロー効果には名称ターン1がないため、複製したこのモンスターを激流などで全滅させられても、それら全てがきっちりディスアドをケアしていくという当時のカードとしては考えられない気の利きよう、それでいて当時のカードだからこそ可能な調整になっているという素晴らしい仕様です。 不確定な墓地肥やしということで当然大事な魔法罠を墓地送りにしてしまう場合もありますが、それでも多くのデッキで使われていたことが、そのリスクを補って余りあるほど魅力あるカードであったことを証明していますね。 シンクロ時代に突入すると、レベル3ということで《ジャンク・シンクロン》に肖ることはできませんでしたが、代わりに《デブリ・ドラゴン》で釣り上げられて墓地を肥やしながら《ブラック・ローズ・ドラゴン》になれるモンスターとして重宝されていました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP014 | デブリ・ドラゴン |

|

召喚誘発で攻撃力500以下のモンスターを効果を無効にして攻撃表示で蘇生する釣り上げ系チューナー。 S素材に用いる際の制限が設けられており、ドラゴン族以外のSモンスターのS素材にできず、さらにレベル4モンスターを素材相手にできない。 他種族のSモンスターに繋げられない、釣り上げたモンスターとこのカードの2体ではスタダやレモンなどのレベル8ドラゴンSモンスターに繋げられないといった具合に、当時としては結構厳しく調整されていた印象です。 それでも当時はレベル7の黒薔薇やグングを製造するチューナーとして重宝され、おろ埋でダンディを墓地に送ってそれをこの効果で釣り上げればトリシュを出すこともできたので、私も当時組んでいた植物族グッドスタッフのサポートメンバーとして頼りにしていました。 釣り上げるモンスター自体はレベル4でも構わないため、制限のないXやリンク召喚のための素材として使うのも良いでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP015 | マスマティシャン |

|

元々はアニメGXで三沢の使用したモンスターの1体であり、一介の下級モンスターである上に別に三沢の定番モンスターというわけではなく、出番が何度もあったわけでもないため、未OCGカードに詳しい通なデュエリストにのみ認知されていた「知る人ぞ知るカード」だったのですが、2014年のコレパにてまさかのOCG化となりました。 その際にアニメでは召喚時にデッキトップのカード1枚を墓地に送る効果だったものが、同じ条件でなんとデッキの任意の下級モンスター1体を墓地に送る効果に大改造。 SSでは効果が誘発しないので召喚権が必須となりますが、召喚誘発効果でデッキのあらゆる下級モンスター1体を墓地送りにできる効果がどう考えても弱いはずがなく、制限・準制限などの規制を受けた経験もあり、その移動回数も多く規制されていた期間も長いです。 後半の被戦闘破壊誘発のドロー効果は完全におまけですが、特殊召喚のための素材などに利用できずにターンを渡してしまった時の保険とでも思っておいて構わないでしょう。 アニメ未視聴であるためにこのカードのことを存じ上げない、またはこのカード名の意味のことを全く知らない人の中には「なんでアカデミックな装いのお爺さんのモンスターなんだ?」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、『マスマティシャン』とは「数学者」のことであり、間違っても『エステティシャン』とは関係ないのでお間違いなく! |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP016 | クレーンクレーン |

|

クレーンの姿をしたクレーン、そもそも機械のクレーンとは元々鳥のクレーンから名付けられた産物なのです。 見た目は金属製の鳥型ロボットだが、種族設定はモチーフ重視で鳥獣族となった。 その効果はNS誘発でレベル3モンスターを釣り上げるレベル3専門の《ジャンク・シンクロン》で、自身もレベル3であることからランク3Xを展開するためのモンスターとして優れています。 釣り上げたモンスターは効果こそ無効になりますが、攻撃表示での蘇生も攻撃も可能であり、自壊したり場を離れた時に除外されたりもしません。 発動後はXモンスターしかEXしか特殊召喚できないということもないので、レベル3チューナーを蘇生すればレベル6Sを出すことも可能です。 NS誘発の効果で墓地のモンスターを対象にそのモンスターを蘇生する低ステータスモンスターでそれ以外に効果がないという性質上、妨害にとても弱く事故要因にもなり得るカードですが、S・Xに続いてリンク召喚が導入されたことで展開の幅が拡がったのもあって、やはりこの手の効果には一定以上の強さが保証されていると感じますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP017 | メタモルポット |

|

名称ターン1も何もない、お互いに手札全捨て5ドローを行なう効果はまさにワンダーランド。 リバース故の遅さとセットできるカードを全部伏せてメタポフラグとか言って駆け引きを仕掛けるなんてのも、今となってはそんなの待ってられるかというファンタジーの世界のお話になりつつある。 つまるところ表側表示で無理くり場に引っ張り出したこのカードを、カード効果によって起こしたり寝かせたりしてその場で効果を何度も使いまくるという運用がされているということです。 このカードを核に据えて1ターンで相手をドロー負けにするデッキを組むことすら可能である。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP018 | 聖なる魔術師 |

|

遊戯王OCGの歴史を紐解くと、墓地の魔法カードを何でも回収できるカードというものは、特に厳しく規制・調整されてきたことがわかりますが、このモンスターも禁止カード経験アリとその例に漏れない。 《闇の仮面》の魔法カード版となるリバース効果モンスターで、《心変わり》や《精神操作》で相手に奪われたくないセットモンスターのナンバー1という感じでしたね。 リバース効果モンスターということで汎用札としてデッキに入れることは難しいですが、名称ターン1はなく、リバース効果モンスターにループは付き物ということは現役の《メタモルポット》や《カオスポッド》の挙動を見ても明らかで、悪く使う方法はいくらでもあるでしょう。 ただ魔法カードの回収には消費は大きいがコスト内容がフリーですぐに使える《魔法石の採掘》という有力な競合相手が存在することもまた事実です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP019 | 黄泉ガエル |

|

特に第5期においてGSモンスターズの1体に数えられていた「ガエル」モンスター。 第6期においても《ジェネクス・ウンディーネ》の効果の発動コストでデッキから墓地に送られる水属性モンスターとして大定番でしたね。 自身に戦闘能力はなく、毎自ターンのスタンバイフェイズに発動できる蘇生効果から、リリース要員やS素材などとして重宝されました。 一体どれだけの効果の発動コストとして手札から墓地に送られ、何体の《風帝ライザー》や《邪帝ガイウス》のアドバンス召喚のためのリリースに使われたのだろうかという感じで、もちろん2体のリリースを要求するモンスターのリリース要員やEXモンスターを特殊召喚するための素材としても、何なら単なる壁モンスターとしても適しています。 自己蘇生能力の発動には数的消費こそありませんがいくつかの発動条件があり、その遅さもあって現在ではそれほど強い効果ではなくなりましたが、このカードには自分スタンバイフェイズ中であれば発動条件が満たされている限り何度でも効果を発動できるという《王宮の弾圧》にも耐性がある当時のカードならではの強みがあり、当時はこれを利用して《光と闇の竜》を機能停止状態に追い込むことなどにも使われていました。 現在ではスタンバイフェイズにモンスター効果や手札の速攻魔法でこのモンスターを場から墓地に移動させることがさらに容易になっており、この強みもより活かしやすくなっています。 その一方で「ガエル」というテーマ本体への貢献度は低いため忘れられがちですが《ガエル・サンデス》が自身の効果で参照しているモンスターでもあり、このカードがかつて制限カードに指定された際にはあちらが大きな煽りを受けることになりました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP020 | ジェスター・コンフィ |

|

何の条件もコストもなく手札から自己SSできる実はかなり凄いモンスター。 同名カードは場に1体しか存在できないがこの自己SSには名称ターン1もないので、リリースや各種素材に使って場を離れてしまえば、次のこのカードも雪崩出ることができます。 さすがに何らかのデメリットや特殊召喚制限・素材への使用制限などがあるのではと思いきや、この効果で自己SSされて相手エンドフェイズまで維持すると、自身と相手モンスター1体をバウンスするという、どちらかというとメリット効果に近い効果まで発揮してしまいます。 ただし発動タイミングとバウンス対象が表側のモンスターであることと自身の攻守0であることを考えると、基本的には発動できないおまけ効果と考えておきましょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP021 | グローアップ・バルブ |

|

禁止カードに指定されているカードの多くは、効果に名称ターン1さえつければ明日からでも制限復帰していい、何なら制限解除まで見えていると言われていますが、そんな中最初からデュエル中に1度という制約だったのにそれで禁止カードになってたらそりゃ世話ないですわ…というカードがこれ。 そしてナチュビのシンクロ素材として最適だった地属性チューナーでもでもあります。 このモンスターを前にしてはどれだけ出張性のある地属性チューナーでも霞んで微妙に見えてしまうんですよねえ…。 このモンスターの場合は、発動するターンSモンスター1体しかEXデッキから特殊召喚できないなど、特殊召喚に関する縛りをさらに加えなければ今後も禁止カードのままでしょう。 追記:2023年4月のリミットレギュレーションにて、なんとエラッタされることなく制限カードに帰ってきてしまいました。 ハリファ禁止の影響はかくも大きいものなのか、まさかこのモンスターをエラッタなしで禁止から制限へと緩和することに至らしめるとは…。 何にせよこれは様々なS・リンク召喚デッキだけでなく、レベル4の地属性モンスターとナチュビにとっては特別に大きな朗報です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP022 | 金華猫 |

|

第6期最初のレギュラーパックで登場したスピリットモンスターで、当時は実に3期の《月読命》以来となるスピリットモンスターでした。 スピリットモンスター共通の特殊召喚制限と自身が手札に戻る効果に加えて、固有効果として召喚またはリバース誘発効果により自分の墓地のレベル1モンスター1体を蘇生する効果を持っている。 蘇生したモンスターはこのカードが場から離れると除外されるデメリットが課せられ、登場当時はX召喚やL召喚はもちろん、レベル2のSモンスターすら存在しなかったので蘇生したモンスターを利用できる手段はかなり限られていました。 しかしレベル1ならあらゆるモンスターを蘇生できるという将来性しかなかった汎用性の高さ、蘇生したモンスターは表示形式は自由で攻撃も可能でありその効果は無効にならない、このカード自身もレベル1ということで、その後のカードプールの増加によりその有用性が非常に大きくなり、レベル2SモンスターのS素材、ランク1XのX素材、リンク2はもちろん双方ともにレベル1なのでリンク1のL素材にもしやすいなど様々な用途が生まれました。 取り回しに難があるスピリットモンスターという点も、その後登場した《和魂》や《荒魂》の効果を受けられるというメリットにもなり、自身が手札に戻ることで繰り返し蘇生効果を使えると考えればバウンスされるのも悪い話ではありません。 召喚権を使う墓地のモンスター1体を対象にする蘇生効果なので誘発受けは最低レベルですが、それでも登場以来ずっと一定以上の支持を受けてきたモンスターであり、このカードを主軸にしたデッキを組む価値もあると言えるでしょう。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

6 | JP023 | サイバネット・バックドア |

|

速攻魔法となったサイバース族専用の《亜空間物質転送装置》にサーチ効果がくっついていて、さらに戻ってきたモンスターがそのターン直接攻撃までできるという割と無茶なことが書かれている「サイバネット」魔法カード。 自分の場にサイバース族を出す必要があり、まともに使うと盤面のモンスターを自ら減らしながらサーチを行うことになる上、サーチできるモンスターもこの効果で除外したモンスターの攻撃力に依存するため、初動を作るサーチ札としてはほとんどの場面で《サイバネット・マイニング》よりも使いづらい。 相手の除去効果や対象を取る無効効果にチェーン発動できればおいしいですが、どちらのターンに発動するにしても相手ターンをプレイヤーが生き残る必要があるため、発動した時点ではただ避けるだけにとどまりやすいという点では《サイバネット・クロスワイプ》よりも微妙なカードとも言えるかもしれません。 いずれにせよ十分なカードが出揃った現在の【サイバース族】にとっては、悪くはないカードであるものの取り立てて有用なカードではなくなっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP024 | ソウル・チャージ 禁止 |

|

アニメの時点でめちゃくちゃ壊れていたカードを何とか調整してOCG化した結果、結局壊れたままでしたというコレパ・アニクロ系列の初期にやらかしてしまったカードの1枚。 こういった反省を踏まえた結果生まれたのが《アフター・グロー》みたいなまるで使い物にならないカードなのだと思うと、こういうのを割りを食うと言うんだなとしみじみと。 アニメではラフェールが自らのプレイスタイルに反して墓地に送ってしまった仲間たちを最後に呼び戻し、恍惚とした後デメリット効果で自害するためだけに使用されたという、あくまで演出用のカードだったんですよねえ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP025 | シャッフル・リボーン |

|

同じ通常魔法の汎用蘇生札である《死者蘇生》から効果内容がかなり劣化している代わりに墓地効果が設定されているというカード。 効果が無効になるとかエンドフェイズに除外されるとかはまだいいにしても、自分の場にモンスターがいると発動できないというのがかなり厄介で、いくら攻撃が可能で特殊召喚に関する制約がかからなくてもこれではさすがに使いづらい。 墓地効果は自分の場のカード1枚をデッキバウンスしながら1ドローし、エンドフェイズに手札1枚を除外するというかなりコンボ向けの効果で、特にS召喚やL召喚で誘発する名称ターン1のない効果を持つEXモンスターをEXデッキに押し戻して再度その効果を使うことに利用できる。 汎用蘇生札と呼ばれる魔法カードの中では割と見られる方のカードだとは思いますが、やっぱり発動条件が良くないと思いますね。 なおEXデッキにモンスターが戻った場合は効果テキストに書かれたシャッフルは行われませんが、その場合でも1ドロー効果は通常通り適用されるので安心です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP026 | D・D・R |

|

自社ゲームの音ゲーの1つである「DDR」からカード名を拝借したと思われる除外版の《早すぎた埋葬》と言うべき装備魔法で、さすがにダンス要素はイラストにも効果にも一切ない。 発動するためにはモンスターを除外するという一手順を加える必要があるほか、あちらと違って発動コストが定数のLPから手札1枚になっており、自壊条件も厳しくなって概ね使い難くなっていますが、発動に名称ターン1がなくサーチもサルベージも容易な装備魔法であることに変わりはないので、展開の中で自然とモンスターの除外を行うデッキにおける展開コンボカードとして現在でも一定の人気を誇るカードです。 かつては【植物族】においても《継承の印》とか《薔薇の刻印》などと一緒に使われていたこともありましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP027 | 封印の黄金櫃 制限 |

|

原作のラストデュエルにおいて勝負の決め手となったカードで、ラストデュエルでありながら相手となる闇遊戯の反撃の芽を摘んで勝利という結末が印象的でした。 OCGではデッキの任意のカード1枚を除外することによる遅効性のサーチカードとして登場し、その用途で人気を集めたカードでそれ故に制限カードに指定されいましたが、現在では《おろかな埋葬》の除外版としての運用が主になっており、除外されることで効果が誘発するモンスターや除外状態のカードを参照する効果と合わせて使われるようになったため、おろ埋と同じく、そしてかつて制限カードだった頃とは別の理由で制限カードに指定されている。 活用できるデッキは当然おろ埋よりもかなり限られますが、テーマの特徴によっては大変有力な初動札になり得るため、カードデザインの際には常に留意しなければならない存在です。 同じことは同じく制限カードであり、速攻魔法で誘発貫通にも使える《抹殺の指名者》にも可能ですが、あちらは除外したカード及びその同名カードの効果をターン終了時まで無効にするためこちらの方が優位な部分はいくらでもあります。 原作のこのカードはOCGのように除外したカードを活用するのではなく、選んだカードの使用をお互いに封じるカードというもので、それが相手がカードを使用するその瞬間までわからないという効果はまさしくOCGの抹殺のそれに近いものでした。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP028 | 精神操作 |

|

原作のバトルシティ編で絽場が使用したコントロール奪取系の通常魔法で、OCGでの位置づけは《心変わり》の調整版といったところ。 発動条件もコストも必要なく対象のモンスターがセットモンスターであろうとおつまみ感覚でひょいっと取り上げてしまえる点はエラッタ前の洗脳をも凌ぐ優秀さと言えますが、攻撃制限&リリース不可の制約がつくため、登場当時は奪ったモンスターを最終的に相手に返還することなく利用できる手段がほとんどなく、《心変わり》・強奪・洗脳といったコントロール奪取系の魔法カードが規制されていく中、このカードはノータッチという状況が続いていました。 奪ったモンスターで攻撃!奪ったモンスターを生け贄にモンスターを生け贄召喚!という、コントロール奪取系の効果を使う上で最も分かりやすい運用法がこのカードだけは通用しなかったということですね。 その後、S召喚やリンク召喚の導入によってこのカードの有用性がどれだけ上がったかは、もはや触れるまでもないでしょう。 特殊召喚のための素材の調達だけでなく、場のモンスターをリリース以外の方法でコストにするものや、効果で破壊するものなどが増えていったのも追い風と言えるでしょう。 奪ったモンスターの表示形式の変更及びモンスター効果の発動は制限されなかったことから、このカードでセットされた相手のセイマジを奪い取った時の快感さはヤバかったですね! そういうわけで「ほとんど《心変わり》と一緒」で普通に強かったこのカードでしたが、2023年にはその《心変わり》がノーエラッタで制限カードに復帰してしまうところまでOCGは到達してしまったわけです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP029 | コズミック・サイクロン |

|

ライフを1000払う代わりに「破壊ではない、除外だ!」をやってのけるサイクロン。 現在ではスタダのような破壊を専門で捉えるカードは減ったものの、破壊耐性を持つものや墓地で発動する効果を持つ魔法・罠カードがかなり増えてきており、状況によっては発動された通常魔法・速攻魔法・通常罠に対してチェーン発動するのも有効という意味でも、ほとんどの場面でサイクロンよりも有効なバック除去札となります。 ただし元々墓穴や抹殺に対しても有効で、さらにこのカードも見ることができる鉄壁やロンギヌスがメインから使われることも多くなっており、ライフコストの有無を抜きにしても一概にサイクロンの上位互換と言い切れないのも事実です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP030 | 月鏡の盾 |

|

たとえ超耐性モンスターであってもそのモンスターの攻守のうち高い方の数値を100上回って葬る、ことモンスター同士の戦闘による突破に関しては最強レベルの装備魔法。 攻撃を受ける場合でも効果が出るので、これをつければどんなステータスの高いモンスター相手でも、そのモンスターが守備表示であろうと基本的に戦闘で負けることはなくなる。 ダメステにチェーンブロックを作るのでうさぎにぶっ壊されないという利点もあり、ダメージ計算時に発動する強制効果なので、自分から殴りに行く時はほぼ必勝である。 自動的にリサイクルされるのは良し悪しだが、デッキの下にも戻せるのでドローロックしない柔軟性があり、大きなデメリットと化す場面は稀である。 装備魔法なのでアムホ&アムコも使用可能で、入れようと思えば全てのビートダウンデッキで使用することすら可能だろう。 弱点はやはり、ステータスを強化する装備魔法であるにも関わらず、基本的にはダメージを取りに行けないことになるだろうか。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP031 | ワンチャン!? |

|

すれ違う1人と1匹を描いた場面カードは、レベル1モンスターなら何でもサーチできるという素晴らしいサーチ魔法。 サーチしたモンスターか同名モンスターをNSしないとエンドフェイズに大きな効果ダメージを受けますが、そのレベル1モンスターを起点に色々なことができるならその程度の遅効性のデメリットは容易く受け入れられますし、効果ダメージなので回避する手段も少なくない。 当然《金華猫》のようなNS誘発の効果を持つレベル1モンスターなら、召喚無効のリスクがある程度でデメリットは無いに等しく、《ワン・フォー・ワン》にはなし得ない強みにもなります。 それ以上にサーチしたモンスターと同名モンスターを特殊召喚できないとか効果を発動できないといったデメリットが無い方がよっぽど素晴らしく、レベル1モンスターが主軸となるデッキでは到底使わない手はないでしょう。 むしろネックとなるのは発動条件の方で自分の場に別なレベル1モンスターが存在している必要があり、この発動条件があるので《オルターガイスト・メリュシーク》が重要カードとなる【オルターガイスト】などに採用するのは難しくなっている。 メリュとプークのペアを揃えるのには使えそうなんですけど、その場合結局メリュは引いてこなきゃなんですよねえ。 |

|||

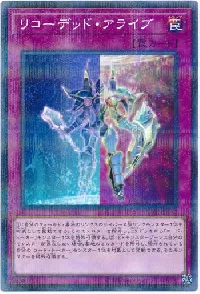

N-Parallel ▶︎ デッキ |

5 | JP032 | リコーデッド・アライブ |

|

自分の場か墓地のリンク3モンスター1体を除外することで、EXデッキから「コード・トーカー」モンスター1体をL召喚としては扱わずに直に特殊召喚できる罠カード。 「コード・トーカー」はそのほとんどがリンク3のLモンスターであり、墓地に送られたターンからでもフリチェで使える2の墓地効果のことも考えると採用されるデッキは【コード・トーカー】に限られるでしょう。 やってることは罠カードということもあってそれほど強くない上に、2の発動条件から1と連続して発動するためにはそれなりの工夫が必要で「サイバネット」ネームがないのでサーチが利くというわけでもない。 【コード・トーカー】における罠カードの選択肢には到底入らないカードという感じで、イラストのように運用して欲しいという意思を強く感じるフレイバー重視のアニメカードの典型例ですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP033 | 奇跡の残照 |

|

汎用的な蘇生罠としては独自性に乏しいカード。 自分の墓地のモンスター1体をフリチェで自由な表示形式で完全蘇生できますが、蘇生対象はそのターン戦闘破壊されたモンスターに限られるため、少なくともバトルフェイズ以降にならないとスイッチオンにならず発動自体ができない。 戦闘を要求するにも関わらずダメージステップに発動できないため、何を目的に使うにしても《時の機械-タイム・マシーン》や《戦線復帰》に対して優れている点を見つけることが難しい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP034 | 強化蘇生 |

|

下級モンスターしか蘇生できなくなった代わりに、蘇生時の表示形式が自由になり、このカードが場を離れても蘇生したモンスターが自壊しなくなり、さらに微弱ではありますがカード名通り蘇生モンスターの攻守を強化し、レベルも1つ上げる効果を持つリビデ。 このカード自身の自壊条件もリビデと同じであり、蘇生したモンスターが破壊以外で場を離れた場合は自壊しないので、セルフバウンスすれば再利用できるし、効果を使うために場のカードを効果破壊したり墓地に送る必要のある効果に利用できる。 私は岩石メタビで、パキケや干ばつをフリチェで特殊召喚するためのカード及び下級岩石コアキメイルがインスペなどと互角に戦える2000打点になれるカードとして採用していた頃がありましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP035 | 早すぎた帰還 |

|

《早すぎた埋葬》をイメージしたカード名と《異次元からの帰還》をイメージしたイラストから、《浅すぎた墓穴》的な効果を発揮する汎用帰還札となる罠カード。 手札1枚を除外コストに自分の場の除外状態のモンスター1体をセット状態で帰還できるという効果を持っている。 発動することでさらなる除外状態のカードを生み出すことができ、フリチェでかつセット状態での特殊召喚となるため反転召喚やリバースすることで効果が誘発するモンスターとも相性が良いですが、こういったカードはまず普通の表側表示の特殊召喚もできてセットも選べる効果でナンボという感じがあって、セットしか選べないというのは一部の召喚反応型の効果を踏まないことを除けば普通に汎用性が低いです。 少なくとも12期となる評価時点では、レギュラーパックのスーとして収録されるほど価値のあるカードではなく、間違いなくノーマル収録となるでしょう。 人気の高い《サイ・ガール》をはじめとする除外に関連するモンスターが描かれたイラストが見る分には楽しいという点では良カードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP036 | 鏡像のスワンプマン |

|

通常モンスターの質が悪い種族では、実はこのカードが下級通常モンスター最高攻撃力になってしまう種族もいるくらい、レベル4では花型の18打点という中々の攻撃力。 下級モンスター同士の戦闘で負けにくいという点では猫の方が上だが、ダメージレースに参戦できるという点ではこちらの方が優れており、総合的にもこちらの方が使いやすいという印象。 種族属性が自在なのはもちろん、攻撃もできるし倒されても除外されたりしないし発動タイミングにも注文がつけられていない辺り、アポピスの時から随分と進歩したものだと感じさせられる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP037 | 量子猫 |

|

実はトークンや罠モンスターを除く下級通常モンスターの守備力は2100がMAX。 つまりなんと全種族全属性における下級通常モンスター最高守備力ということになる。 何にでもなれるその性質を活かして様々な素材に活用したい。 種族統一デッキで相手にセンサーを使われた時に、このカードを足がかりにフェニックスを出して除去するみたいなこともできる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP038 | 神風のバリア -エア・フォース- |

|

対象を取らない&破壊効果でもない除去罠で最も癖がなく使いやすい1枚で、《I:Pマスカレーナ》の力を得た《双穹の騎士アストラム》すら1枚で葬るその耐性貫通力の高さから特にEXモンスターが相手の場合は裏目がほとんどなく、物量差を埋められる全体除去系の効果なので後攻から伏せても強い。 破壊耐性とカード効果を無効にする効果を両方持っている《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》のようなモンスターが場にいたとしても、エアフォ2連発やエアフォと《神の通告》などの組み合わせが揃えば処理することが可能です。 攻撃反応型の通常罠カードとはいえそれ以上の発動条件はなく、ノーコストでこの全体除去効果が撃てるのは破格と言えるでしょう。 相手のデッキに《E・HERO エアーマン》に代表されるような召喚誘発サーチ持ちの1800打点以上の下級モンスターがいたり、下級モンスターでビートするのが中心となるメタビ系のデッキが相手だと、きっちりモンスターを処理できる《聖なるバリア -ミラーフォース-》が恋しくなる時もあるかと思いますが、基本的には耐性貫通力の高さ&効果破壊誘発の墓地効果などを使わせず、墓地アドも稼がせないことに加え、《波紋のバリア -ウェーブ・フォース-》や《砂塵のバリア -ダスト・フォース-》のように状況や相手を選ばないこのカードがバリア罠ではもっとも優先度が高いと言える。 『手札に戻らないエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターは「手札に戻す」と書かれた効果を受けない』なんてルール変更がない限りは…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP039 | 次元障壁 |

|

指定した種類のモンスターの特殊召喚を防ぎ、既に出ている場合でもその効果を無効にできる先出し・後出し両方に強い高い汎用性が光る通常罠。 展開の妨害にも耐性消しの捲りにも使えて、しかも発動はノーコストでフリチェという言うことのない汎用罠で、数ある通常罠カードの中でも特に格が高い存在です。 リンクモンスター登場前の環境で生み出されたカードなのでリンクモンスターを宣言できない、つまりリンクモンスターを全く縛れないのは玉に瑕だが、それでもリンク召喚の3年間を終えて一通りメンツが出揃ってなおサイド常連になるほどの性能はさすがという感じです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP040 | 神の通告 |

|

いわゆる「神罠」シリーズにおける三兄弟の三男で、発動コストの内容と軽さ・無効範囲共に非常に優秀で登場当初から人気者だったカウンター罠であり、既に登場していた多くの類似効果を持つ罠カードを過去のものとし、同時に類似効果を持つ後続の罠カードに常に立ちはだかり続ける超強力な汎用罠。 特に特殊召喚効果を含まない手札誘発や墓地発動のモンスター効果を防げるのは《神の宣告》や《神の警告》にない明確な強みである。 他の神罠と同様に名称ターン1がないので2枚以上同時に引いても強く、通告→宣告→通告→通告のように、1回目または2回目の通告後に途中で宣告を挟んでも3回フルに使えてしまうのも強いです。 ただしフィールド上のモンスター効果を無効にする場合、そのモンスターが破壊耐性を持っていると発動を無効にはできるが破壊できない点には注意したい。 神罠の中で最も使いどころが多く、それでいて気軽に使いやすく、カウンター罠ということでモンスター効果による無効効果ではチェーンできないため後出し性能も高い素晴らしいカウンター罠ですが、意外にケアしやすかったり穴を抜けられたりするので、やはり他の神罠と併用することでより力を発揮するカードと言えるでしょう。 【メタビート】的には《神風のバリア -エア・フォース-》と二段構えにしている時の心強さが凄いですが、宣告や《スターライト・ロード》なども一緒に伏せておかないと、結局相手の《ハーピィの羽根帚》や《ライトニング・ストーム》に怯えないといけないのが良いバランスです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

4 | JP041 | エンコード・トーカー |

|

その多くが攻撃力2300のサイバース族リンク3モンスターとなる「コード・トーカー」の光属性を担当するLモンスター。 自身とリンク先の自分のモンスターとで力を合わせてボードアドバンテージもライフアドバンテージも失うことなく自分たちよりも強いモンスターに戦闘で打ち勝つことができる能力を持っている。 しかしこんなことをしてモンスター1体を戦闘破壊するくらいなら、このカードとリンク先の自分のモンスターで《アクセスコード・トーカー》をL召喚して盤面を荒らした後に5300ダメージを叩き込んだ方が強いため、この効果が役立つ機会はかなり稀であると思われる。 《サイバネット・コーデック》の光属性枠ならリンク2の《コード・トーカー・インヴァート》で間に合っているため、そこの需要すらないという残念なカードです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP042 | トライゲート・ウィザード |

|

評価時点までにおよそ30体存在する自身の効果に「相互リンク」を要求するLモンスターですが、その3分の1がサイバース族のLモンスターであり、このカードもその1つとなるリンク3のモンスターです。 自身と相互リンク状態のモンスターが増えるほど自身の効果が順番に最大3つまで増えるというもので、3体と相互リンクしていると相互リンクしているモンスターが相手モンスターとの戦闘で与える戦闘ダメージが倍になり、さらにターン1で場のカード1枚を対する除外による除去、ターン1の無効除外によるパーフェクトカウンターをそれぞれ飛ばすことができるようになる。 このカードを使うからにはEXモンスターゾーンの真下のメインモンスターゾーンに出して3体と相互リンクしている時に使える無効除外のカウンター効果を使いたいところで、自身を出すためのL素材の緩さと【サイバース族】の展開力を駆使すればそう難しいことではないでしょう。 しかし自身がサイバース族でかつ相互リンクを要求するLモンスターということで、相手のデッキに《超融合》と《アースゴーレム@イグニスター》が入っていると無残に盤面を破壊されてしまうので注意したい。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

2 | JP043 | バイナル・ソーサレス |

|

メインモンスターゾーンに出さないと使える効果がないリンク2モンスターで、さらに自身と相互リンク状態のモンスターの数に依存した能力を持ち、1体と相互リンクしただけでは得られる効果が微妙過ぎて全然強くない。 よってメインモンスターゾーンの両端以外にこのカードを出し、その両サイドに相互リンク状態になるリンクモンスターを出して自身の効果によってバトルフェイズ中にフリチェで使える打点の受け渡しを行い、自分のターンにおける1キルを狙うカードとなります。 お察しの通り現在の【サイバース族】でそこまでの大量展開ができるなら必殺盤面にしても制圧盤面にしてももっと強い布陣が作れるはずなので、指定素材が緩いことくらいしか強みを感じられません。 せめて自身や相互リンクしているLモンスターに耐性の1つや2つはくれてやらないと到底割に合わないでしょう。 |

|||

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…

- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性