交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > ストラクチャーデッキ -パワーコード・リンク- コンプリートカード評価(みめっとさん)

ストラクチャーデッキ -パワーコード・リンク- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP001 | ドングルドングリ |

|

SS誘発効果を持ちながら自己SS能力を持たず他に能力はないという、まるっきり他力任せなレベル1のサイバース族モンスター。 そのSS誘発効果の内容は自身と5つの基本ステータスが同一のトークン1体を発生させるというもので、主に【サイバース族】において《ウィジェット・キッド》や《RAMクラウダー》などの効果によって様々な領域から特殊召喚し、自身と出てきたトークンを用いてリンク数を伸ばすことが役割となります。 類似効果を持つ《クロック・ワイバーン》は同じことをNSでもできる上に、1800打点の下級モンスターでさらに名称指定の融合素材でもあり、多くの面でこちらより優れている。 こちらを使うなら《金華猫》や《ワン・フォー・ワン》といったレベル1や攻撃力0であることで受けられる特殊召喚効果の力を借りられるようにしておきたい。 曲がりなりにも無制約で特殊召喚方法を問わないということもあってやってること自体は断じて弱くはないし、レベル1で攻撃力0のサイバース族なので単独でリンク1モンスターのL素材にすることも容易いです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP002 | ガベージコレクター |

|

どことなくアニメ版ゼアルに登場した《オボミ》などの「オボット」たちと同じ系譜であるように感じるサイバース族の下級モンスター。 そのカード名や見た目から効果はサイバース族版の《スクラップ・リサイクラー》かと思いきや能力的には全く異なるカードです。 自分の場の自身以外のレベルを持つサイバース族を手札にバウンスし、バウンスしたモンスターと同じレベルでカード名が異なるサイバース族をリクルートするという効果を持っており、他のモンスターとの展開が前提にはなりますが、数的アドバンテージになるリクルート効果でしかもモンスター効果を無効にしないので効果性能は中々高い。 自己SS能力を持つ《バックアップ・セクレタリー》や《サイバース・コンバーター》などとの併用が望ましく、手札にバウンスすることで効果の再利用を狙うなら《サイバース・ガジェット》や《ROMクラウディア》などもバウンス対象として適しており、同じレベル4の《バランサーロード》をリクルートすればその効果でそのターンのうちに再度召喚することもできる。 非常にコンボ性の高い能力であり、テーマモンスターに依らない【サイバース族GS】を組むなら是非とも使ってみたい感じのモンスターですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

7 | JP003 | シーアーカイバー |

|

サイバース族としては初の水属性のモンスターで、現在でも「マリンセス」などのテーマに属するモンスターを除けば、数少ないメインデッキの水属性サイバース族モンスターの1体となるカード。 Lモンスターのリンク先にモンスターがNS・SSされた場合に発動でにる自己SSする能力を持っており、手札のみならず墓地からも展開できることから条件さえ整っていればかなりお得なリンク数伸ばし要員となる。 自己SS後に場を離れると除外されるデメリットがあるのでランク3XのX素材にしてこれを回避するという手もありますが、自己SS効果が名称ターン1ということもあってそれほど何度も使うような効果ではないため、構わずS素材やL素材として使ってしまって差し支えないでしょう。 いずれにしてもLモンスターとそのリンク先に展開されるモンスターの存在が大前提になるこれを有効に発動できるところまで持っていくのに多少の手間は必要なので、下級モンスターで守備力2100という高い数値はその分の埋め合わせかなと感じますね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | JP004 | フレイム・バッファロー |

|

表側表示の状態で場を離れることで効果が誘発し、手札のサイバース族1体を捨てて2ドローを入れられる能力を持つカード。 何と言っても発動条件の緩さが魅力であり、戦闘や効果による破壊はもちろん、一時的なものも含む除外や手札へのバウンス、リリースやL素材などにして墓地に送っても効果を使うことができる。 手札にバウンスした場合は自身も捨て札に選択できるので《ガベージコレクター》とも相性が良く、捨て札は効果によるものなので発動や効果を無効にされても捨て損になることはないという点も優れています。 《リングリボー》や《リンク・デコーダー》などのリンク1モンスターのL素材にすれば手札が1枚増えて数的アドバンテージにもなり、テーマ無所属のサイバース族の中ではデッキの回し手として見るべきところの多いカードだと感じますね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | JP005 | レディ・デバッガー |

|

召喚誘発効果でレベル3以下のサイバース族をサーチできるサイバース族のレベル4モンスター。 種族の下級サーチャーとしては《魂喰いオヴィラプター》ほど広範囲ではないものの十分有用であり、特にメインデッキの最もサーチしたいモンスターがレベル3の《転生炎獣ガゼル》である【転生炎獣】では、《転生炎獣ベイルリンクス》への変換も可能な初動札として重宝されていました。 後にサラマンネームを持ち、同じ召喚誘発効果でレベル4のサラマンもサーチ可能で、ベイルリンクスのL素材として墓地に送ることでそのままガゼルの自己SS効果も発動でき、さらに墓地で発動できる第2の効果も持つ《サラマングレイト・オブ・ファイア》が登場しましたが、こちらは自身の戦闘能力があちらに比べて高いのはもちろん、効果発動後の特殊召喚に縛りがかからないため、サラマン以外のサイバースLモンスターの力も使える点でサラマンにおいても差別化することは容易です。 テーマ無所属であるだけに、このカード自体も《サイバネット・マイニング》でサーチ可能なのも大きいですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP006 | アンチエイリアン |

|

評価時点で既に250種を超えるモンスターが登場しているサイバース族ですが、下級1900打点のメリットアタッカーとなるカードは現在でもこのカードのみとなっている。 そのメリットの内容ですが、モンスターと戦闘を行ったバトルフェイズ中に手札のサイバース族1体をNSする効果、相手の効果で場を離れた時に1ドローできるというものになっている。 1900打点とはいえモンスターと戦闘を行って生き残った上でようやく発動可能な展開効果であり、何の補助もなしだと同じ下級モンスターや守備表示のモンスターやトークン相手に攻撃を仕掛けた時くらいにしか効果は使用できないということになる。 《サイバース・ガジェット》のようなNSでしか誘発しない効果も使えるとはいえ、このカードに召喚権を切ってバトルフェイズに不確実な方法で展開するくらいなら、メインフェイズにこれを行える《バランサーロード》や《サイバネット・オプティマイズ》などで召喚権を買った方が間違いがないように思えます。 ドロー効果もバウンスや除外などにも対応していて悪くはないんですけど、戦闘破壊に対応していないので別に1の効果と繋がっているというわけでもなく、同じ下級1900打点のメリットアタッカーとしては2期の《ニュート》並のおまけ効果って感じです。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

6 | JP007 | ストームサイファー |

|

第10期に登場した、正しく下級モンスターのデメリットアタッカーと呼べるサイバース族のモンスター。 下級モンスターでこれだけの高い元々の攻撃力を持ちながら、デメリットだけでなくメリット効果もあり、そのメリット効果もそれなりの性能というのはさすがは10期産といったところか。 しかし11期にルールが再変更され、Lモンスター以外のEXモンスターをEXモンスターゾーンに出す必要がなくなったので、現在ではほとんどの場面で直接攻撃できないだけのカードとなってしまい、棒立ちしているリンク1モンスターなどにも手出しができない。 ライフを取る力が弱いというのはアタッカーとして割と致命的なところがあるので、その点では2期産のデメリットアタッカーにすら劣る部分もあります。 それでもLモンスターを中心に対EXモンスターゾーンのモンスターに対する防御性能はかなりのもので、これを通常召喚も特殊召喚も可能な2400打点の下級モンスターが持っているというのは結構凄いです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP008 | セグメンタル・ドラゴン |

|

妥協召喚できるサイバース族の最上級モンスターで、この方法で出すと攻守が半減し、さらに自身の持つ別な効果のパワーもダウンするという《デュアル・アセンブルム》と同じような性質を持つカード。 お互いのターンにフリチェで使える効果によって自身をセルフ破壊することでお互いのメインモンスターゾーンのそれ以下の攻撃力を持つモンスターを全滅させるという強力な効果を持っているのですが、通常召喚されていないとこの効果は使うことができず、自身の効果でリリースなしで通常召喚すると攻撃力が1300まで下がってしまうため自身の効果で除去できる範囲もかなり狭くなってしまう。 しかしEX展開を行うための素材用モンスターを撃ち落とすだけなら攻撃力1300まで破壊できれば割と十分なところはあるので、妥協召喚しても見た目ほどパワーは下がらないという場面も少なくないでしょう。 むしろ自分の場のモンスターも破壊してしまう仕様から、先攻で展開して制圧の添え物として使う場合に攻撃力1300までのモンスターしか破壊しないことがこちらにとって都合が良い場合もあるでしょうね。 確実に裏目のあるカードですしそれなりに相手は選ぶ効果ですが、単独でNSしても最低限の相手ターンにおける妨害札になるってのは悪くないんじゃないかと思います。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

10 | JP009 | サイバース・ガジェット |

|

VJの付録カードとして登場した、最初に世に送り出されたサイバース族のモンスターで、現在でもしかるべきデッキにおいて普通に一線級の下級サイバース。 《ジャンク・シンクロン》を彷彿とさせるNS誘発の効果でレベル2以下のモンスターを釣り上げ、自身が場から墓地に送られた際に発動するトークン生成効果により、蘇生したモンスターやリンク召喚したリンクモンスターの種類に関係なく、1枚からリンク3まで行くことができます。 リンク召喚したモンスター次第でリンク4までいくことも容易であり、変な縛りなどもなく蘇生モンスターもサイバース限定ということもないため、リンク版のジャンクロンというだけあってその性能は非常に高い。 NS誘発なので妨害に弱いことと墓地に蘇生可能なモンスターが必要なのが弱点であることも同じですが、トークンの生成はこれらとは関係なく使用でき、下級サイバースということでこのモンスター1体でリンク召喚できるリンク1モンスターが複数存在していることも追い風で、その気になればNS誘発の効果に頼らなくても十分リンク数を伸ばせるのがとにかく便利ですね。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

10 | JP010 | トーチ・ゴーレム 禁止 |

|

実は効果が全て召喚条件であり、発動する効果や適用する効果を持たないという特異な効果モンスター。 当時からコンボ性が高いモンスターとして人気が高かったですが、リンク召喚の登場で一躍必殺モンスターとしての地位を確立。 自分の場にトークンが2体出るだけでなく相手の場にこのモンスターを押し付けることができるも強みであり、押し付けたこのモンスターでγや泡影をケアしたり、このモンスターを効果対象にするなどして踏み台にできる。 特にこの方法による特殊召喚に名称ターン1がないことから、2体のトークンを足掛かりに出したEXモンスターの持つバウンス系の効果と併用することで、好き放題展開できてしまう。 リンク召喚が導入されて一通りモンスターが出揃ってからも割と長いこと制限カードのまま許されていましたが、最終的には禁止カードに指定される運びとなりました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP011 | ジュラゲド |

|

原作のバトルシティ編でマリクが使用したモンスターの1体で、マリクが使用したモンスターとしては《グラナドラ》や《ボーガニアン》と同期になりますが、こちらがOCG化したのはそれらよりも遥かに後の話。 そういうわけで原作にはなかった自己SS能力が与えられており、それもお互いのバトルステップ中にいつでも手札からSSできるというとても珍しいものになっている。 特殊召喚するタイミングによって様々な使い方ができるカードであり、原作での展開に合わせた効果でもある後半の完全フリチェのセカンドブースター効果を合わせ持つことから、自分バトルフェイズの直接攻撃ができる状況で自己SSして直接攻撃を行い、その後自身をリリースして後続のモンスターを強化して取れるライフの量を増やすというような運用も可能。 また自己SS効果に連なるライフの回復を、ライフ回復で誘発する効果を奇襲的に発動する手段とすることもできる。 原作では召喚された後クィーンズナイトを抹殺し、ラーの糧になっただけの効果なしモブモンスターでしたが、OCG化の際に与えられた効果はただ単に強いという意味ではない高い汎用性を秘めたとても良い効果と言えるでしょう。 遊戯王5D’sの未OCGカードとして「レイト・ペナルティ」というカード名の罠カードがあるのですが、OCG化においては、強すぎた先達の反省を踏まえた結果お出しされた調整版カードでもない限り、そんなペナルティはどこにもないんだよなあと感じる1枚ですね。 さあ速攻の吸血蛆くんあとはキミだけです、期待しておりますよ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP012 | 幻獣機テザーウルフ |

|

単独で1体が2体になる機械族モンスターで、リンク召喚の導入、及びその指定素材に機械族を含むリンク2モンスターの多さから、それらのリンクモンスターを使用する様々なデッキにおいて初動として使える優秀な下級幻獣機です。 トークンが場に存在する時の破壊耐性、トークンを利用したダメステにおけるパワーアップも全て単独でやってのける単体完結力の高さが何よりの魅力。 ただしトークンを特殊召喚するのはNS誘発なので、ヴェーラーや泡影を当てられると召喚権を失った上でこのモンスターが棒立ちになるというかなり厳しい状況になることは注意したい。 これはNS誘発の効果を持ち、対象耐性を持たないモンスター共通の運命ですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP013 | 輪廻天狗 |

|

海外生まれのモンスターで「リボーンテング」の呼び名で悪行の限りを尽くした、来日前に国内で規制されたという経験もある獣戦士族モンスター。 効果・コスト関係なく場から離れることで後続の同名カードをリクルートする効果を持ち、リリースや除外やバウンスによって場を離れた場合でも効果は誘発し、強制効果なのでS素材やリンク素材に使用した場合でもタイミングを逃すことなく効果が誘発します。 デッキへのバウンスと裏側除外では誘発しないのは類似効果を持つほとんどのカードと同じです、もちろんX素材状態の場合も同様ですね。 特殊召喚のための素材に使って場から減ってしまったモンスターを即座に場に補充できる上に、名称ターン1がないのでデッキに2体眠っていれば1ターンで全出しすることもでき、戦闘能力もそこそこと言ったところで、単純に壁モンスターとしても優秀です。 肝心の1枚目のこのモンスターは、獣戦士なので《炎舞-「天璣」》に、レベル4なので《召喚僧サモンプリースト》に対応するため、引き寄せることはそう難しくないでしょう。 そういった具合にとにかく汎用性の高さがえげつなく、2枚以上直に引いてくるとゲンナリする系のカードですが、上手く回った時のリターンは相当なものと言っていいでしょう。 このモンスター1体でリンク召喚できるリンク1モンスター辺りが登場すれば、もう言うことないですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP014 | スカル・マイスター |

|

墓地で発動する効果を完全に封殺する手札誘発モンスターズの一種。 自分の先攻時、墓地効果に襲いかかってくる手札誘発はうららやわらしやクロウやγやバーデクだけとは限らない…! 墓地で発動する効果ならうららやわらしのように効果の性質を問わずに発動でき、クロウのように有効な相手を選ばず、γやバーデクのような特別な条件も必要なくただチェーンしてポイするだけで使えるほか、効果には名称ターン1もなく、自身が通常召喚可能な17打点の下級モンスターということで、その気になれば場に出して戦闘をこなすこともできる。 墓地発動の効果が山ほど増えた現在の環境では、誘発の選択肢として普通に大アリ過ぎるカードになったかと思います。 弱点はうららと同じで、直接チェーンを組む必要があるため、相手が複数の誘発効果を同時に発動した場合はチェーンを組む順番を調整することで回避されてしまう点や、発動ではなく効果を無効にするので、被戦闘破壊誘発のリクルーターの効果などダメステで発動する効果に対しては使用できない点などになる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP015 | 同族感染ウィルス |

|

手札1枚と引き換えに場に存在する宣言した種族のモンスターを一網打尽にする全体除去効果を持つ下級モンスター。 名称ターン1どころかターン1もないその性質から、手札が続く限りモンスターを除去し続けることができるため、特に不意に登場したゴーズ&カイエンを2連打で両方とも葬ることなどに役立ちました。 効果発動後に攻撃制限がかかることもなく、そこそこの攻撃力を持つことから除去持ちアタッカーとしてグッドスタッフモンスターズの1体に数えられる存在でしたね。 ある時を境にもはや禁止カードの価値はないのではと言われるようになり、遂にその時がノーエラッタで訪れたのですが、案の定あっという間に制限解除にまで至りました。 メインデッキモンスターでテーマ無所属、自己SS効果なし、自分のカードの数を増やす効果ではない、といった具合にいつかは時代遅れになるであろう要素があまりにも揃っていましたね。 さらに《餅カエル》の素材や《神・スライム》のリリースになれる一部のモンスターを除けば種族アドバンテージと言えるものがほとんどない水族のモンスターというのも少なからず影響はあったかと思います。 それでも弱いかと聞かれると当然そんなことはなく、テーマ外の水族の精鋭だけを集めたデッキを組むのであれば確実に1軍選手になるであろうモンスターです。 まあ何にせよ、惰性同然に無意味に禁止カードであり続けることなく、かつ不要なエラッタをされずにデュエルに戻ってこられたという事実がとにかく素晴らしい。 近年はこの辺の精査もますます進んでいると感じるので、1枚でもデュエルで使用できないカードが減るといいなと思います。 |

|||

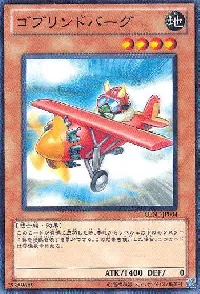

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP016 | ゴブリンドバーグ |

|

「ゴブリンライダー」が登場する以前の「ゴブリン」モンスターの中では数少ない癖の少ない有用な能力を持つモンスター。 召喚誘発効果で手札のレベル4以下のモンスターを特殊召喚できるという展開能力であり、同じ能力を持つ《レッド・リゾネーター》と《切り込み隊長》とは自身のレベルが異なっており、このカードはレベル4ということでランク4Xを作ることに適した能力となっている。 ただしこのカードの場合は、特殊召喚後に自身が守備表示になる効果が挟まるため、特殊召喚に成功したタイミングで発動できる相手の罠カードなどを発動されませんが、この効果で特殊召喚したモンスターの持つSS誘発の「時の任意効果」もタイミングを逃すため発動できない。 これにより、せっかく特殊召喚したモンスターの効果が無効にならないのにその一部の効果は使用できなくなるという点に注意したい。 また「ゴブリンライダー」は評価時点ではレベル3モンスター群となるX召喚テーマなのでそちらとの連携も取りづらいですが、《百鬼羅刹大集会》との併用によって一応両者を繋げることは可能となっています。 いずれにせよ「ゴブリンライダー」の登場に伴って世に送り出された「ゴブリン」サポートとなる効果の数々によって、「ゴブリン」に属することのメリットは大きくなったと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP017 | 幻銃士 |

|

召喚誘発効果により自分の場のモンスターの数までトークンを特殊召喚できる悪魔族の下級モンスターで、元々は《幻魔皇ラビエル》を特殊召喚するために設計されたアニメ出身のカードです。 チェーン発動された効果でこのカードが場を離れたりしない限り最低でも1体のトークンを特殊召喚でき、手札や墓地どころかデッキにすら依存せずにモンスターを展開できるのが優秀です。 「まで」と書いてあり「可能な限り」と書いていないので、特殊召喚するトークンの数も0体でなければ自分の場の状況に応じて任意の数を選択でき、さらに出てくるトークンにはあらゆる利用制限がかけられていない。 X召喚導入の際にはルールの壁に阻まれましたが、L召喚導入の恩恵はEXモンスターゾーンが新設されたことも込みで真正面から受けており、召喚権の必要なカードではありますが、L素材を調達するカードとしては十分優れていると言えるでしょう。 なおこのカードや出てくるトークンが「銃士」ネームを持つことは自身の持つバーン効果によって一応意味のあるものとなっていますが、この効果を目的にこのカードが使用されることは稀です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP018 | A・ジェネクス・バードマン |

|

制限カードに指定されて以来一向に緩和される気配のない「A・ジェネクス」のチューナーモンスターで、メインデッキの「A・ジェネクス」では数少ない有用な能力を持つカード。 コストで自分の場のモンスターをセルフバウンスすることで自身を手札からSSする効果を持っており、これに回数制限がないため、効果を無効にして手札に留まることで際限なく自分の場のモンスターをセルフバウンスし続けられるのが特徴。 一応「A・ジェネクス」の特徴である属性関連の効果も持っていてこのカードは風属性担当になりますが、これはさすがに単なるおまけ要素です。 セルフバウンスが無限ループひいては先攻1キルの温床となることは言うまでもなく、元々の汎用性の高さも踏まえ、そういった諸々の事情で制限カードなんだろうと多くのデュエリストが納得する一方で、面倒くさいから放置してるだけなのではとも言われていたり。 私はかつてFLでウィンディーの除去効果を使い回せて、ウォーテリーとのシンクロでアーカナイトやグングニールになれるチューナーとして採用していた頃がありました、いつだったか覚えていないくらい昔の話ですが…。 2023年10月追記:その後、このカードは規制緩和が進み、現在では無制限カードとなりました。 さらに12期に登場した【ジェネクス】を大幅に強化する新規カード群の登場によって、《リペア・ジェネクス・コントローラー》による展開の中で《ジェネクス・パワー・プランナー》でサーチしてサーチ効果を持つジェネクスをバウンスしながら場に出せるチューナーとしてテーマ内でも非常に重要な役割を持つようになりました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP019 | 魔導雑貨商人 |

|

初期の頃にまとまった数のリバース効果モンスターを世に送り出した昆虫族でしたが、それらの中でも現在でも使ってみる価値がある能力を持つモンスター。 リバース誘発の効果で魔法罠カードという販売可能な品がめくれるまでデッキを掘り進め、めくれた段階でそれが手札に加わるわけですが、そこまでにめくれたモンスターカードが全て墓地に送られるというのが最大の特徴。 リバース効果という遅さと早々に魔法罠カードがめくれてしまうと強い効果にならないという不確実性がネックで、リバースを補助する効果や構築段階から魔法罠カードを可能な限り少なくしておくなどの工夫が必要ですが、上手くハマれば《隣の芝刈り》をも凌ぐ墓地アドバンテージを手にできる可能性がある効果には間違いなく魅力があります。 なお何もめくれない場合はそこまでにめくったカードは墓地には送られず全てデッキに戻るという処理になるため注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP020 | クラスター・ペンデュラム |

|

アニメ版5D’sに登場したモンスターの1体で、アニメではS素材になった時に1ドローできるという「効果外テキスト」ならぬ「テキスト外効果」が設定されていたカード。 召喚誘発効果によって相手の場のモンスターの数まで攻守0であること以外は自身と同じ基本ステータスを持つトークンを発生させる効果を持っており、これにより最大で4体のトークンを特殊召喚してL召喚などに繋ぐことができる。 しかし類似効果を持つ《幻銃士》はほぼ同じ条件で相手の場の状況に依存せずに効果を使えるので概ねあちらの方が使いやすく、最大展開数はこちらの方が上であることは相手依存である以上それを強みとするのは難しい。 こちらは自身及び特殊召喚されるトークンがレベル1なので、それぞれを単独でリンク1モンスターのL素材に利用しやすい点では勝っていると言える。 少なくともL召喚が導入されて一通りLモンスターが出揃った現在とこのカードが登場した当時と比べれば、間違いなく見られるようになったカードではありますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP021 | ドロール&ロックバード |

|

実は随分と前からそこに存在していた手札誘発の裏番長とされるモンスター。 このモンスターをメインから積まなければならない環境が来ようものなら、それはまさに終末とまで言われるほど。 その効果はドローフェイズ以外での相手のドローかサーチに反応して投げ捨てることで、その後そのターンの間はお互いにそれ以上のドローやサーチができなくなるというもの。 最初のドローやサーチは通してしまうが、その後はサーチを軸とした延々ソリティアをされたり、指名者や罠カードなどの目当てのパーツをそれ以上探しに行くことを相手の先攻1ターン目から防ぎに行ける&1枚で消えない効果によってまるごと受け流せる貴重な手札誘発となり、また既に通されている《増殖するG》の残存効果を後出しで消すことができるという点も優れています。 《灰流うらら》のように最初の1回を止められないし守備範囲でも負けていますが、こちらは「使わされた」「発動タイミングを見誤った」「焼け石に水だった」ということがないのが大きなメリットで、墓穴なりを握っていなければ貫通できません。 この効果は最初のドローまたはサーチ効果の処理が終わった直後のクイックエフェクトが発動可能なタイミングと同じタイミングで発動機会が訪れる非公開領域からの「場合の任意効果」の誘発効果であるため、このタイミングでまずチェーン1で撹乱やリンカネを発動し、それ以降のチェーンでこのカードを投げ捨てることで、逆順処理により相手は撹乱やリンカネの効果によるドローができず驚異の全ハンデスが成立してしまいます。 手札誘発としてはかなり癖があり、1度ドローやサーチしたあとは蘇生やリクルートで展開を伸ばす相手には有効でないなど使用すべき相手を選ぶ手札誘発ではありますが、その強いターンスキップ性能からその地位が揺らぐこともまたないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP022 | サイバネット・ストーム |

|

スターターデッキに収録された《サイバネット・ユニバース》に次いで登場した「サイバネット」フィールド魔法。 その実はアニメにおけるプレイメーカーやリボルバーのスキルである「ストームアクセス」に着想を得たものが3の効果に込められたフレイバー重視のカードとなります。 【サイバース族】系列のデッキは効果の発動後にサイバース族しかEXデッキから特殊召喚できなくなる制約を持つものも多く、15枚のEXデッキを全てサイバース族で固めることにも無理がないので、3の効果による特殊召喚は出てくるLモンスターがランダムにはなりますが、何かしらのモンスターは出せることになるでしょう。 とはいえ発動条件がこのカードが見えている状態で被ダメ2000以上という厳しいものになっており、1と2の効果もそんなに強くない割には相手にも恩恵を与えてしまうのもイマイチです。 まあフィールド魔法なんで本来はお互いが影響を受けて当然ではあるのですが、よくある「面白い効果だけど実用性は低いカード」の域を出ることは難しいと思われます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP023 | ナイト・ショット |

|

セットされた魔法罠を専門に単体除去するバック割り通常魔法の一種で、対象となったカードはチェーンクローズされる。 多くの場面で《撲滅の使徒》の上位互換となりますが、今時通常魔法による1:1で交換で場のセットされた魔法罠を破壊するだけのカードはちょっとなという感じ。 ウリであるチェーンクローズも間に別な効果を噛ませられると解除されてしまうため、確実に安全に破壊できるとも言えないのも難点。 モンスターが2つか3つ持っている効果のうちの1つだったら強いかもといった感じですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP024 | 死者への供物 |

|

表側表示モンスター限定ではありますが、コストや発動条件のない完全フリチェで使える単体除去速攻魔法という、第2期に登場して以来現在に至るまで完全上位互換がありそうでない便利なカード。 ただしその代償として次の通常ドローができなくなるため、通常魔法のように闇雲に打ってもあまり効果的でない場合も多く、罠カードであればコストや発動条件があるものの、後衛や裏側のカードも除去できるカードは少なくない。 個人的にはドロースキップの重さが気になりすぎて当時でもあまり世話にならなかったカードですが、速攻魔法であるが故に自分のターンのバトルフェイズ中に突然相手の場に出てきたモンスターが動こうとするのを手札から妨害できたりもする汎用性の高さ自体に疑いの余地はないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP025 | 禁じられた聖杯 |

|

「禁じられた」速攻魔法シリーズ第1弾となるカードで、その高い汎用性から後発の《禁じられた聖槍》と共に当時人気を博しました。 効果はモンスター1体を対象に、そのモンスターの攻撃力を僅かに上げる代わりに効果を無効にするというもの。 主な使い道は相手ターンにおける相手モンスターに対する妨害札としての役割となりますが、自分のモンスターにも使えてダメステでも発動できることから戦闘補助としても使うことができ、一定条件で元々の攻撃力から下方に攻撃力が変化する《神獣王バルバロス》のようなモンスターの攻撃力を元に戻すことにも役立ちます。 また《強制脱出装置》などとの択になりますが、パキケや結界像といったSS封じ能力を持つ自分のモンスターの効果を一時的に無効にすることでその隙にEX展開が行えるようになることから、《スケープ・ゴート》や《メタル・リフレクト・スライム》を採用した【メタビート】などでも選択できるカードです。 単に汎用性が高いだけでなく《失楽の魔女》という専用のサーチャーが存在しており、さらに《閃光の結界像》や《オーロラ・アンギラス》を相手ターンにリクルートする能力も持つことから、それらをシステムモンスターとして採用したメタビでは「禁じられた」シリーズとしてこのカードを選ぶ価値もあるかと思います。 |

|||

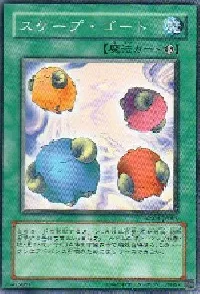

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP026 | スケープ・ゴート |

|

元々は原作のバトルシティ編で城之内が使用したカードで、原作でも生け贄召喚のための生け贄には使用できなかった防御専門の速攻魔法。 OCG的にはそれ以外にも、送りつけ要員・《突然変異》要員・S素材のほか、ブルーDのような自身を特殊召喚するためにリリースを要求するモンスターの踏み台にしたり、さらには改造手術でドラゴン族にしてFGDの融合素材にするなど、それはもう様々な使われ方をしていました。 そして現在ではリンク素材を調達するカードとして非常に優秀なカードであり、相手エンドに発動すれば、スパイダーとリンクリ出しつつフェニックス→ユニコーン→アクセスコードと出していくことで、それだけで魔法罠1除去&カード1枚バウンス&カード3枚破壊からの5300アクセスコードとかもできちゃうカードとなり、マスカレーナアストラムなんかも楽々イケちゃうパワーカードと化してしまった。 このカードを採用するだけで、リンクリ、スパイダー、ケルベロス、フェニックス、マスカレーナ、アウス、フェリジット、アストラム、アクセス、ヴァレロ、ヴァレソなど、合わせてエクストラデッキに採用可能となる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP027 | 光の護封剣 |

|

原作漫画において王国編より以前から存在する遊戯を象徴する魔法カードの1つで、相手だけ継続的に制限なく攻撃を止められるカードは実は結構貴重。 発動後は永続魔法のように場に残りますが、このカード自体はあくまで通常魔法なので、このカードの発動にチェーン発動された効果によって破壊された場合でも、発動時効果となる《闇をかき消す光》部分だけはちゃんと適用される。 私もかつては《宇宙砦ゴルガー》でセルフバウンスするためのカードの1枚として【エーリアン】で使用していましたし悪い効果ではないですが、原作での存在感なども考えると、そろそろ《聖なるバリア -ミラーフォース-》や《激流葬》のような何らかの専用サポートカードが欲しいと感じるカードですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP028 | 名推理 |

|

発動コストも回数制限も使用前にも後にも制約すら何一つない今じゃおよそ生まれないであろうカード。 ランダム性は高いがうまくいけばデッキから大型モンスターを出しつつ十枚分を超える《おろかな副葬》ができるカードになり得る。 手札誘発モンスターを何枚も入れているとデッキトップからGやうららがめくれてしまって期待した結果が得られない可能性も高いので注意。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP029 | ワン・フォー・ワン 制限 |

|

レベル1モンスターを手札かデッキから自在に呼び出せる至高の魔法カードで、評価時点における制限カード。 特殊召喚誘発効果や墓地誘発効果を持つモンスターや、特定のチューナーやデッキのキーカードなどにレベル1が存在するなら使わない理由はほとんどないと言っていい。 魔法カードをメインからほとんど採用しない【オルターガイスト】にさえもかなりの割合で採用されるカードで、《オルターガイスト・メリュシーク》を呼び出して初動に誘発貫通にと準制限だった頃からそれはもうお世話になっています。 弱点は手札コストがモンスターに限定されているので、メインデッキにモンスターをあまり入れないデッキでは若干使いにくいことと、うららに無効にされた時のディスアドが大きいことなどが挙げられる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP030 | 盆回し 制限 |

|

フィールド魔法を引き寄せる魔法カードとして、評価時点では《テラ・フォーミング》と共に制限カードに指定されている速攻魔法。 こちらは自分のデッキからカード名の異なるフィールド魔法をお互いのフィールド魔法を2枚選んでそれぞれをお互いのフィールドゾーンにセットし、どちらか片方でもこの効果でセットしたフィールド魔法が場にあるとお互いにそれら以外のフィールド魔法は発動もセットもできないという制約が課せられる。 デッキに必ず2種類以上のフィールド魔法を採用してそれらがデッキに眠っている必要があり、表側表示で押し付けるわけではないし発動も強制しないので相手の場に《魔法族の里》や《王家の眠る谷-ネクロバレー》や《オレイカルコスの結界》などを出すというのはあまり有効ではありませんが、こちらの場にそういった意中のカードを出しつつ、相手の場には専用デッキでなければ発動時の強制効果を処理できないためまず発動できない《混沌の場》や《セフィラの神託》などを押し付けることで、相手がフィールド魔法を使用するデッキであればこのカードの制約によってその発動を封じることが可能となります。 単純に《灰流うらら》の妨害を受けずにデッキから任意のフィールド魔法を引き寄せられること自体が優秀なカードであり、この効果で相手の場にカードを押し付けることで手札から発動する《無限泡影》や《拮抗勝負》などへのケアになるだけでも相当汎用性が高いと言って良いでしょう。 |

|||

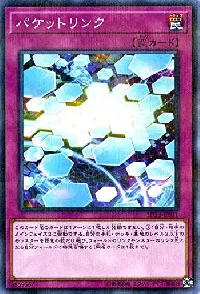

N-Parallel ▶︎ デッキ |

3 | JP031 | パケットリンク |

|

Lモンスターのリンク先となる自分の場にカード名の異なるレベル2以下のモンスターを指定の3領域から任意の数だけ特殊召喚できる効果を持つ罠カード。 レベル2以下であればどんなモンスターにも対応していて効果も無効にならず、デッキからの特殊召喚も可能で最大で3体ものモンスターを特殊召喚できるという、書かれていること自体は確かにかなり強いです。 しかし罠カードでかつお互いのメインフェイズ2でしか発動できないため、相手ターンに相手がバトルフェイズを終えるまでは完全なるセット状態の置物であり、相手がバトルフェイズを行わないかそれまでにセットされたこのカードかLモンスターが処理されてしまうと発動する機会すら訪れない。 《トゥルース・リインフォース》など問題にならないほどに特殊召喚して強いモンスターが数え切れないくらい色々いても、そもそも発動できないのでは仕方ないカードという感じですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP032 | 荒野の大竜巻 |

|

セット状態で破壊されて墓地送りになった時に場の表側表示のカード1枚を強制的に破壊する効果を持つカードに、《砂塵の大竜巻》の劣化版となる効果がおまけでついているという罠カード。 相手の主にモンスター効果によるバック破壊の裏目を誘うことができるほか、自分の効果で破壊しても除去効果が出るので、セルフ破壊を要求する効果でこのカードを破壊することで実質的にそれをディスアドバンテージなしで使用でき、それができない場合はセットされたカードやフィールド魔法を破壊できない《砂塵の大竜巻》として使うことになる。 何にしても効果を両取りする手段がないので、お世辞にも便利なカードであるとは言い難い。 なお《砂塵の大竜巻》と違って自分の魔法&罠ゾーンのカードも破壊できますが、これが役立つ場面は稀でしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP033 | 蟲惑の落とし穴 |

|

「蟲惑魔」モンスター群が初登場したレギュラーパックに同時収録された、モンスターの効果を無効破壊するという「落とし穴」通常罠カードとしては珍しい効果を持つカード。 しかし捉えられるモンスター効果はそのターン特殊召喚された相手の場のモンスターものに限定されているので、実質的には他の多くの召喚反応型の「落とし穴」通常罠カードと同じく限られたタイミングでしか使用できず、ノーコストでモンスター効果を無効破壊できるのは間違いなく有用ではあるものの、スペルスピードもカウンター範囲も後発の《神の通告》や《龍皇の波動》に負けているため汎用カードとして使われることは考えにくい。 このカードを使うなら当然「落とし穴」ネームを活かせる【蟲惑魔】ということになり、あちらでは《煉獄の落とし穴》などとの択で採用する価値はあるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP034 | 業炎のバリア -ファイヤー・フォース- |

|

除去性能や条件はそのままにライフカット効果が付属しているミラフォ。 メタビ系のデッキに破壊輪を入れる理由と同じく、ライフカットスピードの遅いデッキでそれを補助する役割として選択できる除去罠です。 元々それを得意とするビートバーン系のデッキで、ライフカットをさらに促進するために入れるのもアリでしょう。 ですが破壊輪と同じく、自分にもダメージ&先に自分にダメージが入ってしまうので、神罠を何枚か使っていると発動するのがかなり辛くなってしまいます。 除去性能自体はミラフォと全く同じということで、バリア罠の中では特有の強みを感じにくい方かもしれませんが、状況次第では通すだけでその場で勝利を確定できる引導火力となれるのもこのカードだけであることは間違いありません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP035 | トラップ・スタン |

|

アニメ5D’sにおいて、当時数あるテーマの中でも最強をきわめたBFを使用するクロウが使用した、当時の最強のインチキ罠封じカード。 1度通してしまえばそのターン中はお触れのように除去されることで解除されるということはなく、効果処理時に効果だけを無効化するためカウンター罠ですら無力化することができる。 相手の通常罠にチェーンして発動すれば最低限等価交換になるその使い勝手の良さから、当時人気を誇りました。 現在では手札から発動も可能で、スペルスピード2の効果にチェーンされないリブートという強力な競合相手が存在していますが、こちらはノーコストでノーリスクという圧倒的な手軽さがウリで、自分が使わなくても使われたらめちゃくちゃ嫌なカードであることには変わりありません。 勅命が禁止カードになったことは、このカードにとっては残念なことと言えるかもしれませんね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP036 | 安全地帯 |

|

モンスター1体にカード1枚で戦闘・効果破壊耐性と対象耐性を付与する結構凄い永続罠。 代わりにこのカードが壊されるともろともに破壊されるという弱点も付与される。 登場当初はこれだけの耐性を一気付けするカードは例がなく、相手のモンスターも対象にできる点から弱点付与を利用して、相手の伏せ除去に合わせて相手モンスターを除去する使い方もできる点から評価が高かった。 自壊効果も、対象となったモンスターに元々効果破壊耐性があれば効かず、このカードにも相互で破壊耐性を与えられる自分のモンスターを対象にすればより有効活用することができる。 この手のカードの常ではあるが、効果の対象となったあとにチェーンしてこのカードを発動しても対象耐性は意味がないので注意。 自壊以上に、これこそがこのカードを使う上で最もプレイングが難しい理由であると言えるかもしれない。 ちなみに相手モンスターを対象にした場合、その相手モンスターには攻撃制限デメリットは働かず、普通にこっちに直接攻撃はできるので気を付けましょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP037 | リビングデッドの呼び声 |

|

汎用蘇生札の一種で、蘇生したモンスターが破壊以外でいなくなった場合は自壊せずに場に残るのが特徴であり、セルフバウンスする蘇生札といえばこの永続罠カード。 このカードに限りませんが、《死者蘇生》や墓穴など相手がこちらの墓地のカードを対象にした時にチェーン発動して、妨害したり妨害されることを防ぐ使い方ができるのが、速攻魔法や罠の蘇生札の最大の利点と言えるでしょう。 ただしその性質上相手ターンに発動することが多く、先に使うと上から墓穴を使われやすいことには注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP038 | 無謀な欲張り |

|

この欲張りが無謀だったかどうか、それを決めるのは私自身だ…。 その場で2ドローを前借りするフリチェ発動の罠カードのドローソースで、できれば相手の除去除去にチェーンして発動するか、同名カードを含む同じくドロースキップをデメリットとするカード、つまりデメリットが重複するカードと併用したいところ。 罠カードで2ドローできるカードは他にもいくつか存在しますが、発動自体は無条件で確実に2ドローというのは現在でも貴重な存在です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP039 | 透破抜き |

|

手札と墓地で発動するモンスター効果を専門に捉えるカウンター罠。 この手のカウンター罠は通告の圧倒的守備範囲の前ではノーコストであることを優位点として認めてもらえず、問答無用その存在を否定される場合がほとんどなのですが、このカードの場合は無効除外という通告に対する明確な強みがあります。 ただし基本的に無効除外というものは、耐性貫通の面を考えても場のモンスターに対して放つのが最も有効なのですがそれには対応しておらず、手札から捨てて発動したら役目を終えるモンスターや墓地から除外して発動する系のモンスター効果に対しては、せっかく無効除外が無効破壊とまるで変わらないというのも事実です。 しかし近年は手札で破壊された場合でも効果が誘発するモンスターは増加傾向にあり、逆に手札または墓地で発動するその効果1点のみで役目を終えるモンスターは減少傾向にあるので、このカードを使用する価値は以前よりかなり高くなっていると言えるかと思います。 とは言ったものの、双方のメリット・デメリット踏まえてこのカードは弱くないと断じた上で、私は即決即断で通告を使いますってのが本音でして、このカードを選択肢に考えたことはないですかね…。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

6 | JP040 | パワーコード・トーカー |

|

その多くが攻撃力2300のサイバース族リンク3モンスターとなる「コード・トーカー」の炎属性を担当するLモンスター。 最も緩いL素材指定、メイン・EXモンスターゾーンのどちらに出しても機能し相手の場に向くことがないリンクマーカーの向き、モンスター1体の効果を無効にする起動効果とリンク先のリリースしたモンスターの能力に関係なく自身の攻撃力を元々の攻撃力の倍である4600にするという捲り性能の高い能力と、いずれも質の高い要素を取り揃えているカードなのですが、L素材が必ず3体必要になる1点のみがかなり残念なカード。 モンスター効果を無効にする効果も相手ターンに使えるわけではないし、《スケープ・ゴート》からの展開を行うなら《アクセスコード・トーカー》と《フレイム・アドミニスター》を並べることで相手の盤面を荒らしながら一気にLP8000を奪うこともできてしまう。 また同じ炎属性の「コード・トーカー」リンク3モンスターには2体からのL召喚もできて持っている能力も強い《デコード・トーカー・ヒートソウル》が存在しているため、《サイバネット・コーデック》や《めぐり-Ai-》で属性を参照することを目当てにEXデッキに採用されることもないという実に不遇なモンスターになってしまっている。 とはいえ4属性の「コード・トーカー」は地属性の《トランスコード・トーカー》が頭一つ抜けて強いだけで、風属性の《エクスコード・トーカー》と水属性の《シューティングコード・トーカー》も普通に使われないしこのカードはそれらの中では強い方とさえ言えるかもしれない。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

2 | JP041 | トラフィックゴースト |

|

Lモンスターの中でも最も緩い素材指定となる「モンスター〇体」という指定に加えて、下向きマーカー3つというEXモンスターゾーンに置くべき展開先確保要員として設計されたリンク3モンスター。 同じ「モンスター〇体」指定で同じ効果なしリンク3モンスターである《電影の騎士ガイアセイバー》よりもEXモンスターゾーンに出した時のリンク先が2つも多いですが、戦闘能力がかなり下がっている上に、あちらが2体以上指定であるのに対してこちらは3体指定なのでL召喚自体はこちらの方が重くなっている。 11期になってEXデッキからの特殊召喚先のルールが変わったことで下向きマーカー3つの強みもかなり減衰してしまい、同じ下向き3つのマーカー持ちならこのカードをL召喚する3体の素材のうち2体で適当なリンク2モンスターを出して、それと残った素材で《天威の龍拳聖》でも出した方が良いでしょう。 サイバース族というL召喚が最も発展した種族のアドバンテージを活かそうとすると、競合があまりに多く却って選ばれることがなくなってしまう。 |

|||

N-Parallel ▶︎ デッキ |

5 | JP042 | LANフォリンクス |

|

先行していた《リンクルベル》の存在価値をほぼ無にした超汎用素材でかつ下向きマーカー2つのリンク2モンスター。 さすがに多少は配慮したのか攻撃力はあちらよりも低く設定されており、評価時点においても唯一の「効果モンスターではないリンク2モンスター」となるカードです。 現在ではほとんどの場合で各テーマの需要に応える能力を持った下向きマーカー1〜2つのリンク2モンスターが存在していると思われるので、このカードを使うならやはり「効果モンスター以外のモンスター」を参照する効果持ちとの併用が求められるでしょう。 |

|||

-

![遊戯王アイコン]() 「 如月 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 如月 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 備長炭18 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 備長炭18 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/07 03:22 評価 8点 《ティンダングル・ハウンド》「ティンダングルの高打点を担うアタ…

- 12/06 23:52 評価 6点 《N・ブラック・パンサー》「 黒いマントをまといし謎の猫であり…

- 12/06 20:24 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 18:07 評価 9点 《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》「総合評価:《アルテ…

- 12/06 16:41 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 15:38 評価 9点 《聖なる篝火》「*《三戦の才》でも引けられる貫き札かつ自分の先…

- 12/06 12:27 評価 10点 《青眼の精霊龍》「総合評価:《青眼の究極霊竜》を呼び出し妨害を…

- 12/06 11:04 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性