交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > DUEL TERMINAL-ワームの侵攻!!- コンプリートカード評価(みめっとさん)

DUEL TERMINAL-ワームの侵攻!!- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Rare ▶︎ デッキ |

3 | JP001 | ニトロ・シンクロン |

|

S素材に利用して墓地に送られた時に効果が誘発するタイプのよくあるチューナーの1体で、このモンスターの場合はニトロネームを持つSモンスターのS素材に用いることで1ドローを入れられる。 効果自体は悪くないのですが、ニトロネームを持つSモンスターは現在までに《ニトロ・ウォリアー》1体しかいないため、2022年にこのカードを評価した時点ではこの形式のテキストである必要がない。 しかも《ニトロ・ウォリアー》はレベル7なので、そのまま2体でS召喚を行おうとすると、相方はレベル5、つまり上級モンスターでなければならない点も厳しいところ。 新たなニトロSモンスターが出るのが先か、《ジェネクス・ガイア》のように再録時にエラッタされてニトロSモンスター群という概念が消滅するのが先か、割と常に注目されているカードでもあります。 ただこのモンスターの場合は、自身の性能が低いために今後も再録される可能性が低い、つまりエラッタされる可能性も低いという点では逆に幸いしてしまっている感じですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP002 | デッド・ガードナー |

|

大抵の下級アタッカーの攻撃は弾くことができる守備力を持つ下級モンスターが、自身に攻撃を誘導する能力を持っており、さらにそうやって破壊された場合に相手モンスター1体を弱化させる能力を持っているというカード。 しかし弱化がエンドフェイズまでしか保たないので相手ターンの壁にしても後続の追撃を防ぐ程度にしかならず、自爆特攻で効果を使おうとすると高い守備力と攻撃誘導は全く活かせない上に大きな戦闘ダメージを受けることになる。 幸いにも他の効果による手札やデッキからの破壊であっても効果が誘発し、強制効果で相手の場のモンスターのみが対象になることから、ほとんどの破壊によって効果を発動でき、誤爆することもないのは救い。 攻撃力0のレベル4闇戦士ということで素材適性もまずまずの高さです。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

3 | JP003 | ビッグ・ピース・ゴーレム |

|

《E-HERO ダーク・ガイア》を切り札に据えた岩石・悪魔族GSにおいて、岩石族側の融合素材として一定の存在価値はあったモンスターです。 サイドラと同じ条件でリリースなしでNSすることが可能ですが、現代基準だとこれが自己SSだったとしても、攻撃力がこれで他に能力がないともなると、この条件はかなりの低水準です。 名称指定の融合素材なので特別に受けられる効果はいくつかはありますし、単独で最低限の打点になるという点で何だかんだで大中小3体ゴーレムの中では1番ましなんじゃないかと思います。 ただし顔面偏差値はぶっちぎりで最下位、これはある意味サイドラとの最も大きな差となる部分であり仕方がない部分でもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP004 | ダーク・リゾネーター |

|

アニメ5D’sでジャックの使用する6属性の「リゾネーター」チューナーモンスター群で最初に登場したモンスターであり、最も使用されたリゾネーターでもあるカード。 個人的には6属性のリゾネーターたちで圧倒的に一番ルックスが良いと思います。 当時のチューナーの中ではそこそこ攻撃力が高く、ターン1の戦闘破壊耐性で攻撃を耐えて返しのターンでS素材にするという、チューナーとして一応は噛み合った能力を持っており、それなりに有用なカードとされていました。 現在ではさすがにこれを能力とするのは厳しく、唯一の闇レベル3リゾネーターとしての部分に価値を見出していくことになる。 しかし懐かしいですね、これが闇属性でDのリゾネーター、光属性でBの《バリア・リゾネーター》、風属性でCの《クリエイト・リゾネーター》、炎属性でFの《フレア・リゾネーター》と登場してきたので、6属性のリゾネーターは頭文字A〜Fまでが1体ずつ存在するモンスター群であり、そうなると当然残りは水属性でAのアクア、地属性でEのアースのリゾネーターだと当時は予想されていました。 しかし実際にアニメに登場したのは、地属性は《クロック・リゾネーター》でC、水属性は《フォース・リゾネーター》でFで普通に被ってたんですよね…。 この頃から既にデュエリストたちが見出そうとする法則性は当たらないし何の意味もないと言われていたことがわかりますね。 ただこれに関しては「バリア」と「クリエイト」なんていうその属性とは特別関係なさそうな英単語をわざわざ選んでまで揃えてきているようにしか見えないので、そう予想されるのも仕方ないとは思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP005 | 手錠龍 |

|

アニメ5D’sに登場した「ポリスモンスター」の1体となるドラゴン族の上級モンスター。 相手の攻撃で倒れた時にそのモンスターの装備カードとなって攻撃力を大幅に低下され、装備モンスターが破壊されることで倒れると装備されていた自身が特殊召喚されるという効果を持っている。 相手の胸三寸なこの発動条件では類似効果を持つ《シャクトパス》に優先する理由はほぼなく、《砲撃のカタパルト・タートル》の登場で出すこと自体は容易になったという事実も気休めにしかならない。 現在では同じステータスと効果で下級モンスターだったとしても5点以上にはならない性能と言わざるを得ないでしょう。 一応自身を特殊召喚する効果は自身の効果以外で装備カードになっていても発動することができる効果となっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | JP006 | 疾風の暗黒騎士ガイア |

|

原作出身で主人公の使用するモンスターでありながら、第1期に登場した最上級モンスターの中でも最低レベルの能力だった暗黒騎士ガイアが第2期になってリメイクされたのがこのカード。 5つの基本ステータスは据え置きのまま特定条件下でリリースなしでNSできるようになっており、最大の弱点であった重さが改善され、この召喚条件を利用することで実質的に攻撃力2300の下級アタッカーのように使えるわけですが、他に能力はなく、その条件というのも手札がこのカードのみの場合という厳しい内容で、召喚権が必要となるためその足取りも依然として重い。 現在でこそ暗黒騎士ガイアという文字列そのものがテーマとなっていますが、カード名の一部に暗黒騎士ガイアと書いてあって見た目が同一なだけのこのモンスターはあくまで暗黒騎士ガイアとは異なる存在であったため、当然竜騎士ガイアの融合素材に使うことはできません。 ガン伏せしてるとかでもない限り、このモンスターを生け贄なしでNSできる条件を満たしている状況って結構ヤバくないっすかね?って話で、同じ戦士族には攻撃後のデメリットこそありますが、このモンスターと同じ攻撃力の下級モンスターで、常に普通にNSできるゴブ突なんてモンスターも当時からいたわけですしねえ…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP007 | ハーピィ・レディ1 |

|

《ハーピィ・レディ三姉妹》に描かれている「アエロ」「オキュペテ」「ケラエノ」からなる3体のモンスターをそれぞれ1体ずつモンスターカードの1体で、このカードは1号でありハーピィの顔とも言える「アエロ」に該当するカード。 ルール上《ハーピィ・レディ》としても扱うカードの1枚でもあり、レディとそれらのカードは全て合わせてもデッキに3枚しか入れられず、評価時点でもデッキや除外状態でもレディとなるカードは3枚しか入れられない。 個別にモンスターとなった三姉妹は5つの基本ステータスはレディと同一ですがそれぞれ固有のモンスター効果を持っており、このカードの効果は自身を含む風属性モンスターの攻撃力を300アップする永続効果となっている。 これだけでは自身の攻撃力は1600止まりですが、強化は全体に及ぶ上に重複するので、《万華鏡-華麗なる分身-》などで並べる価値はある。 他の2体は効果が微妙で、《ハーピィ・レディ・SB》は最初から攻撃力が1800ありますが他に効果がないため、現状のルール上レディとして扱うモンスターの中では最も優れていると言えるでしょう。 次にレディ扱いになるハーピィが登場するとしたら、その時は《赤しゃりの軍貫》仕様になる可能性も高そうなので、このカードが完全に無用なものになるまではもう少し猶予がありそうです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP008 | 宝玉獣 サファイア・ペガサス |

|

似たり寄ったりというかどれを使っても一緒感の漂う「宝玉獣」の下級モンスターだが、その中でひときわ眩い輝きを放つカード。 その効果は【宝玉獣】の要で、1800打点に加えて魔法&罠ゾーンに「宝玉獣」モンスターを置く効果を持ち、デッキだけでなく手札や墓地からでもOK、特殊召喚にまで対応と非の打ちどころがないお手本のような「テーマの必須下級モンスター兼アタッカー」と言えるカード。 またその効果の性質上、デッキに触る系の効果であるにも関わらず《灰流うらら》に邪魔されないという点にも注目したい。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

6 | JP009 | ジェネクス・コントローラー |

|

《ジェネクス・ウンディーネ》の効果を発動するためのコストとしてデッキから水属性モンスター1体を墓地に送るために、デッキから手札に「加えなければならない」モンスター。 登場してからかなり長いこと通常モンスターの下級チューナーとして種族・属性も含めけして悪いスペックではなく、テーマネーム持ちで自身をS素材に名称指定したSモンスターが存在することから《シンクロ・オーバーテイク》による特殊召喚もできるのですが…。 何しろこのカードを直に引いてしまった時のストレスが半端なかったので、やっぱり厄介者として扱われていたというのが実情です。 引いたら1枚分損するならまだしも、ウンディーネまで使い物にならなくなるのはまさに痛恨。 紙のデュエルにおける《スキルドレイン》の適用下では、その気になればデッキにこのモンスターが存在していなくてもウンディーネの効果を使ってコストである水属性モンスターを墓地送りにする不正ができてしまいますが、バレたら間違いなくジャッジキル&出禁ものなので絶対にやめましょう。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

9 | JP010 | ジェネクス・ウンディーネ |

|

DTの第1世界で4属性のジェネクスシンクロのうち、水属性を担当する非チューナー側のジェネクス。 召喚誘発効果として、デッキからコストで水属性モンスターを墓地に送ることでジェネコンをサーチできるカードである。 と言いたいところだが、デッキからコストで水属性モンスターを墓地に送るためにジェネコンをサーチしなければならない、というのが概ね正しくなってしまう因果なカードです。 色々な水属性デッキで使いたいのに、そのためにジェネコンをデッキに入れなければならず、そのジェネコンを素引きしてしまうとクソデカため息が出てしまうというのが非常にネックです。 コストなのでヴェーラーや泡影を使われてもスキドレが適用中でも本命の目的は果たせるのは悪くないんですが、とにかくジェネコンを直に引いてしまうのが怖くて仕方ないし、かと言ってジェネクスデッキじゃないのにジェネコンを何枚も積みたくはないし。 ただしその厄介者とされるジェネコンは、攻撃力1400のレベル3闇バニラチューナーという意外と悪くないスペックでもある。 例えばコストでローズニクスを墓地送りにし、その効果で生まれたトークンでリンクスパイダーを作り、その効果で手札のジェネコンを飛び出させてハリファを作るという流れで3体素材を要求するリンク4モンスターでも作ることができる。 あと遊戯王OCGは紳士のカードゲームであるからしまして、いくらバレないからってスキドレの適用下でデッキにジェネコンがいないのに効果を使おうとするのはやめましょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP011 | ジェネクス・パワー・プランナー |

|

召喚誘発効果でレベル3のジェネクス効果モンスターをサーチできる機械族ではないレベル1ジェネクス。 ジェネクスには《ジェネクス・ドクター》や《ジェネクス・ブラスト》といった、見てくれに対してどういうわけか魔法使い族に設定されているモンスターが何体か存在していますが、このカードもその1枚です。 サーチ先はレベル3のみと極めて限定されている割には意外と色々いますが、自己SS能力を持つのは《A・ジェネクス・バードマン》のみであり、それも自己SSの際に自分の場のモンスターを減らしてしまうためモンスターを並べることに向かない。 バードマンでこのカードをバウンスすれば次のターン以降再度効果を使えますが、NSでしか効果が誘発しないため、自身のステータスが低いこともあって相手の手札誘発は非常に重い。 レベル1で攻撃力が1000以下なので《リンクリボー》や《転生炎獣アルミラージ》になれるのは救い。 この手のカードは後続となるサーチ先次第であることが常であり、幸いにも効果に名称ターン1がないので、ジェネクスが召喚権を増やす方向性で強化されれば可能性はありそうなカードという感じです。 評価時点で登場してからもう10年以上経っていますが、他のサーチ効果持ちのジェネクス共々今のままではテーマの《E・HERO エアーマン》を名乗るにはもう10年早い。 2023年10月追記:12期に新規ジェネクスでリンク1モンスターである《リペア・ジェネクス・コントローラー》が登場したことによってバキバキの1枚初動札へと変貌したため、点数を7→9点に上方修正します。 【ジェネクス】にはこのカードの効果で《レアル・ジェネクス・マグナ》をサーチし、さらにその召喚誘発効果で《レアル・ジェネクス・クラッシャー》を、さらにその召喚誘発効果で《レアル・ジェネクス・ターボ》を、さらにその召喚誘発効果でこのカードをサーチするというサーチの環が存在しているのですが、このカードはマグナだけでなく、場のモンスターをバウンスすることによる自己SS能力を持つチューナーである《A・ジェネクス・バードマン》をサーチできるため、リペアジェネコンの効果をさらに強く使いつつ展開制約もクリアすることができるため特に重要な存在となります。 これらの召喚誘発のサーチ効果を持つ非チューナーの4体の下級ジェネクスはいずれも効果に名称ターン1が設定されていないのですが、このカードが起点となった場合、うららを貫通して展開できるので一番強いと言って良いでしょう。 いやはや、10年早いなどと評しましたがまさかこんなに近い未来でこれほどの躍進の時が待っていたとは驚きです…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP012 | ジェネクス・サーチャー |

|

テーマのリクルーターを担当する初期の下級ジェネクスの1体。 発動条件が被戦闘破壊誘発なのにリクルートできるテーマモンスターの攻撃力に上限が設定されており、おまけに攻撃表示でしか出せないという実に前時代的な性能です。 さらに自身のステータスの関係で同名モンスターをリクルートできないし、評価時点でこの効果でリクルートできる上級以上のジェネクスも存在すらしないという、5期までに登場したほとんどの同条件で効果が発動するリクルーターを下回る仕様になってしまっている。 それでも初期ジェネクスの中ではかなり使いやすいカードだったという辺りが【ジェネクス】というテーマのカードパワーの低さを物語っている。 《タービン・ジェネクス》がこのカードの最も良き理解者であると言えるでしょうかね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP013 | ジェネクス・ワーカー |

|

自身をリリースすることで「ジェネクス」モンスターの発射台となるジェネクスにとっての《正義の味方 カイバーマン》のようなカード。 デッキや墓地からの特殊召喚ではないとはいえ、本来なら単独で発動できて複数種類のモンスターを展開できる能力を持つモンスターがここまでの低評価を受けることはあまりないはずなのですが、特殊召喚先となるジェネクスモンスターにアドバンテージに繋がる能力を持つモンスターが少なく、それでいて効果を発動するために自身をリリースしなければならないのがあまりに弱い。 《スキルドレイン》などを無視できる効果ではあるのですが、自身が場に残りつつ展開できるのであればもう少し高く評価できたはずのカードという感じですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP014 | 氷弾使いレイス |

|

氷結界に属さない氷結界関連のモンスターとなる海竜族のチューナー。 海竜族を名乗るにはかなり無理のある容姿ですが、そんなことは遊戯王OCGでは日常茶飯事なので気にしてはいけない。 レベル4以上のモンスターとの戦闘で無限に戦闘破壊されない能力を持っており、この効果で戦闘に耐えて返しのターンにS召喚に繋げるというデザイン。 同時期に登場した戦闘破壊耐性持ちの《ダーク・リゾネーター》や《シールド・ウィング》と比較すると、相手は選ぶが1ターン中に何度でも耐えられる点は優れており、より有用な戦闘破壊耐性を持つ《魂を削る死霊》や《マシュマロン》とはチューナーであることで差別化が可能でした。 現在では、レベル3以下のモンスターでも簡単に倒せるとかレベルを持たないX・Lモンスターが登場しているとか以前に、壁として耐えて返しにS召喚という発想自体にかなり無理があり、使えないカードになってしまいましたが、間違いなくそれなりの性能であった時期もあった、そんな風なカードです。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

1 | JP015 | 氷結界のロイヤル・ナイト |

|

初期の氷結界モンスターの1体であり、メインデッキ側では全体で見ても数少ない西洋スタイルの外見が特徴で、美しいスーレア仕様であることも含めてその見てくれの良さには結構定評のあるカード。 しかしその実は遊戯王OCGにおいて「恵まれた見た目からクソみたいな効果」を代表する残念カードという扱いになってしまっている。 その能力はアドバンス召喚誘発の効果で相手の場に氷の棺をプレゼントするという、攻撃や効果の的を設置するとか《御前試合》などの他の効果とのコンボが前提の色々とツッコミどころしかない代物なのですが、何よりもこの効果が他の氷結界モンスターの面々と何ら相性が良いわけではないというのが最高にイケていない。 どのみち最低点は不可避だと思われるので、これなら《ブリザード・ウォリアー》と同じく「氷結界」からは潔く降りた方がまだ良かったんじゃないでしょうかね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

2 | JP016 | 氷結界に住む魔酔虫 |

|

当初は「氷結界の○○」だけでなく「氷結界に△△(する)○○」っていう命名則のモンスターがこのカード以外にも増えていくものかと思っていましたが、そんなことはありませんでしたね。 召喚誘発効果で自身がいる間だけモンスターゾーンを1つ封鎖する需要不明な焼け石に氷結界って感じの効果で、氷結界モンスターである意味もほとんどなさそうな残念カードです。 氷結界モンスターの場合はこのカードに限らずって感じですが、このカードの場合は並べて仲間と力を合わせてってことですらありませんので。 あとはまぁ、おや?ステータスは意外と高いんですね?って印象です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP017 | 霞の谷の見張り番 |

|

「ミスト・バレー」モンスターでは唯一の通常モンスターであり、このナリで何故か鳥獣族ではなく魔法使い族となっており、レベル4の風魔法使いの通常モンスターも評価時点ではこのカードのみとなる。 また元々の守備力が1900の下級通常モンスターというのも《大木人18》と《イグナイト・マスケット》しかいないので意外とレアです。 「ミスト・バレー」の非チューナーは《霞の谷の雷神鬼》をS召喚するためのS素材として必要となるため、あちらをS素材するために《予想GUY》と併用するなら使ってみるのもアリでしょう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

3 | JP018 | ミスト・コンドル |

|

テーマネームを持たない「ミスト・バレー」関連のモンスターとなるカード。 自分の場の「ミスト・バレー」モンスター1体をバウンスしながら自身を手札から展開し、さらに自身の打点を上げるという能力を持っている。 【ミスト・バレー】においては《霞の谷の神風》とシナジーする効果ですが、似たようなことはどんなモンスターでもバウンスして自身を展開できる《A・ジェネクス・バードマン》や、単独で自身をバウンスできる《ハーピィ・ダンサー》でも行えてしまう上にこれらのモンスターはテーマ所属モンスターでもある。 どう考えてもせめてテーマネームを設定すべきカードだったと言わざるを得ず、今後「ミスト・バレー」の強化があったとしても『効果テキストに「ミスト・バレー」と記された』系の効果でなければ救済されることもないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP019 | 霞の谷の風使い |

|

お互いに潤沢な手札がある時にその手札枚数を指定の数に均すという能力を持つ「ミスト・バレー」モンスター。 カードを手札にバウンスする能力を持つモンスターが多く、捨て札として適した能力を持つ《霞の谷の幼怪鳥》の存在から一定のシナジーはあるのだとは思いますが、基本的には相手に《増殖するG》を投げつけられた時の被害を軽減できるカード以上に見られることは少ない。 メイン効果があまりに微妙なのではチューナーというおまけつきでもプラス査定になることはないでしょうし、評価時点では「ミスト・バレー」は《霞の谷の雷神鬼》のS素材になれる非チューナーである方がテーマネームを持つ意味もあります。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

4 | JP020 | フレムベル・パウン |

|

被戦闘破壊誘発の効果で自身が属するフレムベルの特徴でもある守備力200のモンスター1体をサーチする能力を持つモンスター。 《真炎の爆発》や《フレムベルカウンター》と違って炎属性に限定されていないため、意外なモンスターがサーチ対象に含まれている《カオスエンドマスター》的なお楽しみ要素も持つカードです。 しかし他の評価でも何度か触れていることですが、被戦闘破壊誘発のサーチって同じ発動条件のリクルートと比べてもまあめちゃくちゃ弱いんですよね…。 サーチ先となるモンスターが手札誘発だとか相手ターンに効果を出せるモンスターならまだいいんですけど、それでもこの手のやつはだいたい厳しい感じで現在ではまず使われることはありません。 同じシンクロ期に登場したカードを例として挙げるなら、登場当時から既に好意的な評価ばかりではなかった《バイオレット・ウィッチ》とか《コアキメイル・ロック》とか《オシャレオン》とかを今絶対に使おうとか思わないですよねって話です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP021 | フレムベル・アーチャー |

|

《アマゾネスの射手》や《深緑の魔弓使い》と同じく自分の場のモンスター1体を射出するタイプの弓矢使いとなる「フレムベル」のチューナーモンスター。 コストとなるリリースは自身を含む炎族を指定しており、効果はバーンや除去ではなくテーマモンスターの全体パンプという、当時は数少ない炎族及び「フレムベル」モンスターを指定した効果持ちでもありました。 評価時点となる現在でも「フレムベル」に属するメリットは少なく、《真炎の爆発》で展開できるレベル3チューナーというのが全てという感じで、その効果で複数のフレムベルモンスターを展開すれば自身の効果も活かしやすくはあります。 ちなみに後に同じ炎属性のDTテーマである「ラヴァル」の弓矢使いとして登場した《ラヴァル・アーチャー》はこのカードよりずっと有用な能力を持つモンスターです。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

2 | JP022 | フレムベル・デビル |

|

一瞥した後、第一声から9割型「なんで守備力が200じゃないの?」と言われてしまいそうなメインデッキの上級フレムベル。 同じ弾に《フレムベル・パウン》が登場してはいたのですが、この時点ではフレムベルはまだ微妙に方向性が定まり切っていなかったんですよね…。 登場時点では数少ない炎族に関する効果を持つモンスターで、自身が相手に戦闘ダメージを与えた時に誘発する自分の墓地の炎族の数に比例したバーン効果を持っている。 今ならこれにサイドラと同じ自己SS能力を与えていたとしても、誰も強すぎると文句を言う人はいないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP023 | X-セイバー アナペレラ |

|

「X-セイバー 」に属する1800打点の下級通常モンスター。 《予想GUY》と《レスキューラビット》でデッキから簡単に出せて墓地に送ることが「X-セイバー 」として使いたいところで、特にラビットによって1度に2体出てこられることはテーマの宇宙創造機である《XX-セイバー フォルトロール》にとって大変都合が良い。 しかし同じことは《レスキューキャット》で《X-セイバー エアベルン》を2体リクルートしてくることでも可能であり、必ずしもこのカードである必要性がない。 やはり《予想GUY》で1体だけリクルートできることが大きな強みになる【剣闘獣】における《スレイブパンサー》にあたるような専用のリンク2モンスターに出てきて欲しいところ。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

2 | JP024 | X-セイバー ガラハド |

|

魚のような姿をした戦士族の「X-セイバー 」モンスターで、1800打点の下級アタッカー。 《スチームロイド》とほぼ同じ殴る時に強くなり、殴られる時に弱くなる効果を持っていますが、こちらは上がり幅が小さいため対応できるモンスターもその分少なくなっている。 代わりに攻撃を受ける時にその攻撃を無効にできる能力を持っていますが、結局自分の場のモンスターを減らすことになるので戦闘ダメージを受けないこと以上のメリットはない。 X-セイバーも最後の新規カードが出てから現在までかなりご無沙汰になりましたが、さすがにこのカードを使わなければならないほど人員には困っていないため、《インスペクト・ボーダー》だとかをNSから単独で始末できる程度のことでこのカードが採用されることはないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP025 | X-セイバー パロムロ |

|

「X-セイバー 」における評価時点で唯一の爬虫類族モンスターでレベル1チューナーでもあるカード。 自分の「セイバー」モンスターが戦闘破壊されて墓地に送られた時に定数のLPを払って自身を墓地から特殊召喚できる効果を持っており、効果に名称ターン1が設定されておらず、自身も「セイバー」モンスターということで場と墓地にこのモンスターを1体ずつ揃えることで自爆特攻によりLPが続く限り2体で自己蘇生を繰り返すことができるのが特徴。 【X-セイバー 】における単なるレベル1チューナー枠として使ってもいいし、特化した構築にするなら《ワン・フォー・ワン》や《スネーク・レイン》との併用、同じ「セイバー」ネームを持つ【エレメントセイバー】で使ってみるのも良いかもしれない。 これが爬虫類族なら後発の《XX-セイバー レイジグラ》も普通に爬虫類族で良かった気もするのですが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP026 | X-セイバー パシウル |

|

このカードが登場した第6期当時はまだまだ貴重だった、無条件で無限の戦闘破壊耐性を持つ下級モンスターの1体。 戦闘破壊耐性以外の効果はデメリットにしかならないものとなっており、先行していてメリット効果も持っていた《魂を削る死霊》や《マシュマロン》には及ばないものの、こちらはチューナーであるため、ただ居座るだけでなく相手の攻撃を耐えて返しでS素材にという運用も可能でした。 デメリット効果も自身が表側守備表示の時に相手スタンバイで自分が定数ダメージを受けるというだけのもので《ビッグ・シールド・ガードナー》のように勝手に攻撃表示になったりしないので、上記のような運用をする場合は実質ノーデメリットのモンスターにもなり得たというわけです。 《トゥルース・リインフォース》で特殊召喚できる戦士族チューナーとしても優れていたことから、当時は一定の人気があったカードで、初期のX-セイバーの中では特に優秀なモンスターでした。 いかにも遊星が使っていそうなカードという感じで、この分野は《シールド・ウィング》や《マッシブ・ウォリアー》の担当となっていますが、それらのモンスターはあくまで非チューナーですからね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

3 | JP027 | A・ボム |

|

テーマネームを持たない「A・O・J」の関連モンスターとなる「A(アーリー)」闇機械モンスターの1体。 光属性モンスターとの戦闘で倒れると大爆発を起こし、効果対象にした場の2枚のカードを破壊するという光メタにもなる誘発効果を発揮する。 ダメステでの発動になるためチェーン発動できる効果も限られていますが、発動条件が戦闘依存で特定の属性のモンスターとの戦闘でしか効果が発揮されないので汎用性は低い。 送りつけ及び《DNA移植手術》や《リプロドクス》や《いろはもみじ》で属性操作をしてまて使いたい効果でもなく、《闇黒世界-シャドウ・ディストピア-》級のカードが【A・O・J】や【光属性】にもたらされなければ厳しいでしょう。 悲しいことに評価時点では「A・O・J」ネームを持たないことはほとんどハンデにならないというのがこのテーマの現状を物語っていますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP028 | A・O・J サウザンド・アームズ |

|

スピリットモンスターの《阿修羅》に着想を得て開発されたと思われるAOJモンスターの1体で、あちらと同様の全体攻撃能力を持っていますが、ワーム以外とのバトルを想定していないためか、光属性モンスターにしか全体攻撃できない上に光属性以外のモンスターと戦闘を行うと暗黒回帰する欠陥がある。 ただし特殊召喚可能で種族も属性も違うため差別化できる点自体はかなり多く、同じ機械族で無条件で全体攻撃できる能力を持つ《神機王ウル》と比較するとダメージがちゃんと入る点で勝っているので、特に《リミッター解除》やアンリミッターの効果を受けられる点は大いに活かしていきたい。 AOJの中で割とまともな方のモンスターなのですが、同じDTテーマのモンスターでも無条件で全体攻撃ができて攻撃力もそんなに変わらないモノロフとかがいたりするので…。 全体攻撃能力というものは、非常にわかりやすい効果でありながらめちゃくちゃコンボ向けという性質を持つわけですが、このモンスターは攻撃対象となるモンスターの属性変更やモンスターの送りつけ、効果による自壊なども運用に絡んでくるため、それが特に顕著であると言えるでしょう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

2 | JP029 | A・O・J アンノウン・クラッシャー |

|

どういうわけかマンモスの掃除機のようなデザインで作成された謎のAOJ。 効果自体の耐性貫通力はなかなか高いのだが、低ステータスであるが故に光属性相手でも多くの場面で結局差し違えるしかないということで《異次元の女戦士》に勝っている部分がほとんどない。 守備表示の光属性モンスターに攻撃する分にはいいんですがね、そんな都合の良い相手ばかりではないですから。 せめて戦闘破壊耐性を自前で持っていたのならだいぶ話は違ったんですが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP030 | ワーム・ファルコ |

|

ワームなので仕方ないんですが、この効果をリバース効果でやらせるのが最高にワームって感じです。 今なら一応の名称ターン1さえ付けていれば手札誘発でもいけるんじゃないですかね? というわけで、面構えだけはいっちょ前の3軍下級ワームの1体です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP031 | ワーム・グルス |

|

微妙過ぎる効果だが元々のステータスがそこそこなのでそこまで悪い点数もつけにくいモンスターという感じ。 1軍にはなり得ないが3軍連中に混ぜるほど酷くもない、永久の補欠といった感じの下級ワームである。 ただし回数制限がないため無限ループの中に組み込めばオバケ打点になり得るというポテンシャルだけはある。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP032 | ワーム・ホープ |

|

相手の攻撃でリバースした時に1ドローというそれだけでもまあまあ弱いことが書かれていますが、最後に余計というか致命的な一文がついているワーム。 質の悪いことに、セルフハンデスはリバース効果に連なる効果ではなく、リバースせずに場から墓地に送られても手札を減らしてくる。 ドロー1つにここまで足元を見られるのは勘弁願いたい感じで、どの辺がホープなのか謎のモンスターです。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

6 | JP033 | ワーム・イリダン |

|

アルファベットの数だけモンスターが存在する光爬虫類族モンスター群である「ワーム」ですが、実はレベル5なのはこのモンスターだけ。 つまり爬虫類族・光属性・ワーム関連のカードだけでなく、レベル4ワームを《トランスターン》することでも特殊召喚できます。 効果の方は自分の場にカードがセットされることに反応して自身にカウンターが置かれ、そのカウンター2つでターン1のない万能単体除去効果を出せるという、汎用的な効果となっています。 普通にモンスターや魔法罠をセットするだけでもカウンターが置かれますが、月の書のような防御にも使える汎用カードや、自力でセット状態に戻る《くず鉄のかかし》、墓地からセットできる迷い風や《巨神封じの矢》などとの併用でより有効にカウンターを乗せていくことができます。 上級モンスターとしては低いステータスが気になりますが、ワームの中では間違いなく上から数えた方が早い強さのモンスターではあるでしょう。 他のワームの面々と相性が悪いわけではないですが、使う場合はこのカードに特化した専用構築にした方がより強く使っていけるでしょうね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

5 | JP034 | ワーム・ジェートリクプス |

|

リバースしたターンに戦闘や効果で破壊されるとその場ですぐに復活するワーム。 この手の効果持ちの割には意外と攻撃力はある方で、下級ワームの中ではこんなんでもまあまあまともな性能です。 |

|||

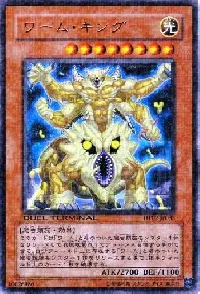

Ultra ▶︎ デッキ |

8 | JP035 | ワーム・キング |

|

金色に輝くワームたちの王たるモンスターで、ワーム唯一のウルトラレアカード。 最上級モンスターながら爬虫類ワームをリリースする場合は1体でアドバンス召喚ができ、その攻撃力は2700とまずまずの数値。 さらに爬虫類ワームをリリースすることで発揮する回数制限のない万能単体除去効果も持っており、自身もコストでリリースできるため単独でスキドレをぶっ壊せる結構凄い効果です。 いやぁ、最近場で発動するモンスター効果でありながら単独でスキドレをぶっ壊せるというのがどれだけ有り難いことかを特に感じますね、デッキによってはモンスター効果だとアクセスコードだけが頼みの綱って場合もあるわけですから…。 そういうわけで、最上級としてそこそこ打点&場での効果が単体で完結しているため、隕石で特殊召喚できるレベル7以上の光爬虫類モンスターの中でも最も優先度が高くなるものかと思います。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

7 | JP036 | ニトロ・ウォリアー |

|

指定のチューナーである《ニトロ・シンクロン》がレベル2なので2体でS召喚を行おうとすると被チューナーはレベル5を用意しなければならずとても使いにくかったが、《クイック・シンクロン》の登場以降はアニメでもそちらを利用して度々S召喚されるようになったように、OCGでもウォリアーSモンスターの主戦力となったカードです。 レベル7のSモンスターで元々の攻撃力が2800というのは評価時点の現在でも最高レベルの数値であり、場に出してから魔法カードを発動すると次の自身の攻撃において攻撃力は3800にまで上がるため、多くの高打点モンスターにも対抗できる。 連続攻撃効果の方は戦闘破壊誘発のよくある連続攻撃効果かと思いきや割と厄介な条件がついており、セットされたモンスターを対象にできないことから寝かせた手札誘発モンスターに対してもそれほど有効な効果にはならず、現在では同じビートダウンデッキ相手にこれを使うことは簡単とは言えない。 基本的には瞬間的に攻撃力3800になれるだけのモンスターと捉えておくのが良いでしょう。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | JP037 | ゴヨウ・ガーディアン |

|

6期にシンクロ召喚が導入されてすぐに登場し、以降後続のレベル6帯シンクロ、特に素材に縛りがあるシンクロモンスターのほとんどを無価値に近いものとした悪名高きシンクロモンスター。 当時のシンクロのレベル6帯は完全に《氷結界の龍 ブリューナク》とこのカードの独壇場という具合で、これじゃ《大地の騎士ガイアナイト》や《ジオ・ジェネクス》に出番なんてあるわけもないです。 EXモンスターとはいえ、何と言ってもデメリットのないレベル6モンスターなのに攻撃力が2800もあるのが最大の特徴。 なんでこのレベルとモンスター効果でフリー素材なのに攻撃力2400とかじゃなかったのか、それは正直今でも割と謎です。 後にエラッタによってシンクロ素材に縛りが設けられましたが、現在では当時のままでも別に構わなかったと言われるほど、デュエルを取り巻く環境は何もかもが変わってしまいました。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

1 | JP038 | ハイドロ・ジェネクス |

|

ポテンシャルの高い2体のジェネクスがシンクロして誕生した、二重のS素材縛りを持つにも関わらずステータスも効果も超絶ガッカリなシンクロモンスターで、これぞ最初期シンクロジェネクスクオリティといったところである。 うーむ、ここまでの大幅性能ダウンには、かのマッドボールマンもさすがに苦笑いと言ったところでしょう。 当時まだまだ希少だった水属性の機械族ですが、それ以上の値打ちはなく、エラッタ前のブリュゴヨウと同じレベル6帯というのも悲惨そのものでした。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP039 | X-セイバー ウェイン |

|

S召喚誘発の効果により手札の下級戦士1体を展開できる戦士族のSモンスターで、効果は戦士族のためのものですが、S素材に縛りはない。 フリー素材でかつ中継ポイントでS召喚して展開を伸ばすことができるその性質から、S召喚可能な戦士族デッキならどんなデッキにもというよりは、デッキ内の下級戦士自体はそこまで多くなくても、明確な展開ルートを持っていたり、先攻1ターン目で相手のライフやデッキを焼き切るようなソリティア系のデッキで採用されるカードという印象です。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

2 | JP040 | A・O・J ライト・ゲイザー |

|

DT第2弾に登場したカタストルに続くAOJのシンクロモンスターで、AOJシンクロ共通の特徴としてS素材に縛りがないという性質により、一応汎用レベル8シンクロの体はなしています。 しかしその能力は攻撃力が2400で相手の墓地の光属性モンスターの数に比例して攻撃力を上げるだけのものとなっている。 相手依存な上に墓地の光属性モンスターが3体以下だと元から攻撃力が3000ある数多くのレベル8シンクロと何ら変わりなく、参照するのが場であれば送りつけや属性の変更が、手札なら《星の金貨》で無理矢理パスすることもできますが、相手の墓地ともなるとそうもいかず、自分の意思ではどうしようもありません。 当然のことながら、現在ではこのカードが登場した当時よりも汎用に限ってもレベル8シンクロは大変充実しており、当時ですらスタダやレモンはもとより、メンスフィやギガンテックにすら優先されなかったわけで…。 何しろこの効果ではいくら攻撃力を上げたところで、戦闘をしかけた光属性モンスターがオネストの加護を受けるとあっさり返り討ちにされるのが最高にイケてなかったですね。 素材縛りがなく2体素材で出せること以外に良いところが見当たらず、AOJネームを持つ効果の発展なしに未来は望めそうにない感じです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP041 | 痛み分け |

|

第1期に登場した通常魔法で、この世に最初に生まれた相手プレイヤーに強要する系の除去魔法、つまり完全耐性を貫通する除去魔法となっている。 アドバンテージを獲得する力は同期の《サンダー・ボルト》に遠く及びませんが、耐性貫通力と自分のモンスターをリリースすることを利用した墓地効果の利用やディストピアと組み合わせたりしたコンボ性は高く、メインフェイズに手打ちするしかない通常魔法の除去魔法としては一定水準の性能はあると言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP042 | フォース |

|

原作の王国編で迷宮兄弟が使用した魔法カードで、原作では相手のライフポイントを半分にし、その半分にした数値分を自分のモンスターの攻撃力に加えるという凶悪極まりない効果でした。 当然ごとくOCGでは効果が変更され、モンスター1体の攻撃力を半分にする効果となりましたが、相手モンスターの弱体化と自分のモンスターの強化を同時に行えるということで、通常魔法ながら当時としては十分使いようのあるカードだったと言えます。 自分のモンスターの攻撃力も半分にできるのでまるっきり相手モンスターに依存しないのは良いのですが、現在は自分のモンスターを強化するにしても相手モンスターを弱体化させるにしても、より爆発力や捲り性能の高いものが多数存在しており、これに関しては速攻魔法ではないことも含め2つの作用を持つメリットが、片方に特化した効果に勝るところに至っていないかなという印象です。 真DM2では原作効果とほぼ同等のパワーのこのカードを拝むことができますが、やはりというかあまりに強すぎるので、デスティニードロー限定でカード自体の入手はできず、ほぼCPU専用の仕様とされてしまっている、残念。 |

|||

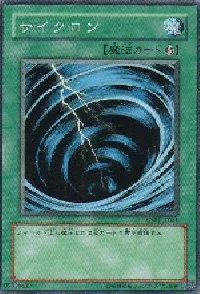

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP043 | サイクロン |

|

良質を通り越して環境を破壊するヤバい魔法カードを大量に世に送り出してしまった第2期のレギュラーパック第1弾「マジックルーラー」出身の割りモノ系速攻魔法。 かつて制限カードだったこともあるこのカード、初期からこのゲームをやっていてお世話にならなかったプレイヤーはまずいないでしょう。 上から叩く!1枚から叩く!発動タイミングを選ばずにノーコストで叩く! とにかくその圧倒的な癖の無さと汎用性の高さとリスクの低さが特徴で、現在は《ツインツイスター》や《コズミック・サイクロン》といった後発の割りモノ系速攻魔法に優先されることは少なくなりましたが、その有用性の高さは未だ健在と言えるかと思います。 サイクロンで伏せてあるサイクロンを壊してしまうのは、その昔よく見た光景でしたねえ…。 |

|||

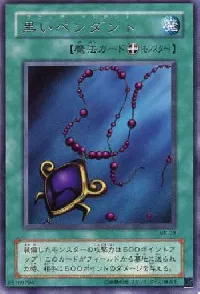

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP044 | 黒いペンダント |

|

ゲームでは様々な闇の魔法使いや悪魔ほか多数を強化できる範囲の広い強化魔法として活躍しましたが、OCGでは闇とか魔法使いとか言わずに誰にでも装着できるように。 その分効果も控えめで、攻撃力は《悪魔のくちづけ》以下となる500しか上昇せず、専ら場から墓地送りになった際の500の効果ダメージという追加効果目的で使用されます。 当時はまだ字レアはパックを剥くと確定で出るカードではなく、このカードには装飾品としての魅力も感じていたので好きなカードではあったのですが、このような平凡な仕様になったのは今となっては残念です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP045 | メテオ・ストライク |

|

第2期に登場した装備魔法で、OCGにおいて初となるいわゆる『貫通』能力を装備モンスターに付与するカード。 ちなみに同じパックには自前で貫通能力を持つ初のモンスターである《猛進する剣角獣》が同時収録されています。 既に触れている方もいらっしゃいますが、相手モンスターに装備し、そのモンスターがこちらの守備表示モンスターを攻撃した場合、その貫通ダメージを受けるのはこのカードのコントローラーから見て相手となるプレイヤー、つまり攻撃を仕掛けた相手プレイヤーとなります。 くれぐれも知らずに自刃してしまうことのないように注意しましょう。 真DM2では場全体に隕石を降らせて、全49マスからランダムに選ばれた10個のマス上のカードを無差別に破壊するという特殊な魔法カードとして登場しました。 デッキリーダー能力の1つである味方同族抗魔の影響を受ける効果なので、その効果の適用範囲にいる限りは破壊されることはないので安心です。 |

|||

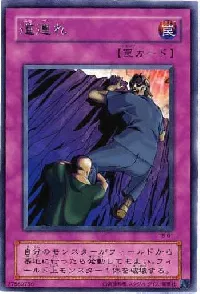

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP046 | 道連れ |

|

第2期に登場した罠カードの1つで、自分のモンスターが場から墓地送りになった時に、カード名通り場のモンスター1体を『道連れ』破壊する効果を持っている。 旧テキストでは分かりづらいが戦闘破壊にも対応したダメステでも発動可能なカードであり、効果については破壊に限らず場からどのような方法で墓地に送られても効果のトリガーを引けるのは当時のカードとしては中々融通が利いている。 しかし新テキストを読むとわかるが「時〜できる」の効果なので、コストとしての墓地送り、特殊召喚のための素材に使用したことによる墓地送り、チェーン2以降の墓地送り、チェーン1の効果による墓地送り後に別な処理が挟まる場合などは発動できず、思っているよりもずっと発動できる機会は少ない。 当時は字レア相応の悪くない効果だったと思いますが、現在ではさすがに条件が悪過ぎますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP047 | 誘惑のシャドウ |

|

原作の王国編で孔雀舞が使用したカードで、原作では魔法カード。 セットモンスターの攻撃表示を誘って戦闘ダメージから逃れようとする相手の行動を捕まえる原作通りの運用ができるだけでなく、OCGではその際のリバース効果も封じるため、《サイバーポッド》や《メタモルポット》の効果による相手の反撃の芽を摘むことにも使用できる。 しかし環境におけるリバース効果モンスターの圧倒的衰退により、その特性が活かせる場面が減り、このカードならではの強みが激減。 少なくとも原作や真DM2で収録されたものと同様に永続魔法や永続罠で良かったような気がするのだが何がいけなかったのか。 発動条件として場にハーピィがいることを要求してこなかっただけマシだったと言えますかね? |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | JP048 | 粘着落とし穴 |

|

『落とし穴』通常罠カード群の発動条件として最も一般的な召喚反応型のカードの1つ。 《奈落の落とし穴》と同様の3種類の召喚パターンに対応しており、他の多くの『落とし穴』通常罠カードと違って出てきたモンスターのレベルや攻撃力などのステータス、特殊召喚元などに関係なく発動できるのが強み。 しかし発揮する効果は攻撃力半減となっており、効果破壊耐性と対象耐性を両方持っているモンスターにも有効であることを除けば、他の多くの『落とし穴』通常罠カードと違って数的アドバンテージにならない効果なので優先しにくい。 粘着という割には表示形式を変更できなくなるわけでもなく、何か色々と残念なカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP049 | 宝玉の祈り |

|

当時存在していた「宝玉」魔法罠カード及び《虹の古代都市-レインボー・ルイン》や《レア・ヴァリュー》などの関連魔法罠カードの中では、ちょうど採用のボーダーラインに位置していたという印象の、どちらかというと当時からあまり使われていなかった寄りの罠カード。 その効果は【宝玉獣】における《サンダー・ブレイク》というべきものとなっており、コストとなるカードを場に用意することは当時以上に容易になっており、このカード自体も《虹の架け橋》によるサーチが可能となっていますが、除去効果の方が現代基準のカードパワーについていけなくなっているため、真面目に勝ちに行く【宝玉獣】の構築では使われることはほぼありません。 フリチェで使える場のカード1枚に対する万能単体除去なので弱くはないんですけど、今どきそれだけというのはどうしても厳しいものがある。 ちなみにこのカードは、11期に発売された「宝玉獣」のストラクチャーデッキ「宝玉の伝説」に再録されなかった唯一の「宝玉」魔法罠カードとなっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP050 | 昇天の黒角笛 |

|

ノーコストで発動を伴わないモンスター1体の特殊召喚やEXからの特殊召喚を止められる効果を持った《昇天の角笛》の亜種となるカードでこちらもカウンター罠。 範囲が通常の角笛よりも狭く、発動を伴わない特殊召喚でも一度に2体以上のモンスターを特殊召喚される場合のP召喚は止められませんが、神罠をはじめとする他の多くのカウンター罠が要求してくる何らかのコストというものが一切なく、1枚から発動できて格安で仕事を引き受けてくれるのが最大のウリ。 他にライフを大幅に或いは継続的に払い続けなければならない系のカードを使用する場合は、カウンター罠の選択肢の1つとして頭に入れておきたい。 紙媒体のOCGだと例えコストがあっても対応範囲の広い《神の通告》を優先するとなってしまうかもしれませんが、マスターデュエルではレアリティの関係で代用品として使うには十分過ぎる性能であると言えるでしょう。 追記:2023年1月のレギュラーパックにて登場した《死天使ハーヴェスト》というペンデュラムモンスターのP効果によってこのカードをサーチできる専用のサーチャーが登場しました。 このカード自体が元々癖がなくかなり使いやすいカウンター罠だったわけですが、そこに独自性も加わったのは追い風と言えるでしょう。 |

|||

-

![遊戯王アイコン]() 「 みかんゼリー 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 みかんゼリー 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ファナナス 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ファナナス 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ブルーバード 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ブルーバード 」さんのコンプリートカード評価を見る!

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…

- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…

- 12/04 22:50 SS Case22 クマ特隊

- 12/04 22:32 評価 8点 《ヴァレルシュラウド・ドラゴン》「新たなヴァレル族のリンク5。 …

- 12/04 21:49 掲示板 他人のオリカでデッキを作ろう!

- 12/04 15:55 ボケ 聖魔 裁きの雷の新規ボケ。ばっかもーん!!! 廊下に立っとれ!!

- 12/04 13:23 ボケ マジックカード「クロス・ソウル」の新規ボケ。ものすんごい回転のベイ…

- 12/04 11:31 評価 7点 《神炎皇ウリア》「三幻魔の1体で、三幻魔でデッキを組むと実質置…

- 12/04 11:12 評価 8点 《降雷皇ハモン》「個人的に三幻魔デッキでは《失楽の霹靂》と共に…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性