交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > デュエリストパック-レジェンドデュエリスト編- コンプリートカード評価(みめっとさん)

デュエリストパック-レジェンドデュエリスト編- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

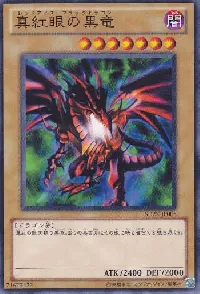

Holographic ▶︎ デッキ |

7 | JP000 | 真紅眼の黒竜 |

|

原作の王国編において、竜崎が大金をはたいて買ったこのカードをデュエル中に急遽決まった『アンティ勝負』に勝利して譲り受けたという、そこに友情や青春のへったくれもあったものかといういきさつで城之内の『魂のカード』となったモンスター。 フレイバーテキストに「レアカード」であることが書かれていた通常モンスターの1体でもあり、それ故に後にテキストが変更されたモンスターでもあります。 そんな風なモンスターがよくもまあここまで立派に成長したものです、「エメラルドアイズ・ゴールドドラゴン」なんてオリカを妄想していたあの頃の記憶が蘇る…。 攻守合計値4400でレベル7の最上級モンスターというのは、《暗黒騎士ガイア》と並んで第1期の基準でもかなりの低水準(第1期のレベル7モンスターの攻守合計値は4300〜4900)であり、同じ最上級モンスターである《青眼の白龍》に遠く及ばないその性能から長らく残念な最上級モンスターとして扱われてきましたが、長い時間をかけてじっくりと強化が繰り返された結果、現在では青眼とも十分に差別化できるかけがえのない存在となりました。 長らくOCGでの登場が望まれていた原作・バンダイ版で使われていたイラストの真紅眼もこの度OCGで登場することになりましたが、私個人としましては、イラストもテキストもカードの仕様も、断然第1期のレギュラーパックに収録された初代OCG真紅眼のそれが好みです。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

3 | JP001 | 真紅眼の幼竜 |

|

《真紅眼の黒竜》の使用者である城之内と縁のあるモンスターの「レッドアイズ」化活動が行われていた時期に誕生した《ベビードラゴン》が元になった「レッドアイズ」モンスター。 被戦闘破壊誘発効果でレベル7以下の「レッドアイズ」モンスター1体をリクルートした後に、自身が墓地からのそのモンスターの打点を上げる装備カードになる効果と、自身がモンスターに装備されている状態で墓地送りになった場合にレベル1ドラゴンをサーチ・サルベージできる効果を持っている。 指定のモンスターをリクルートするだけならより能動的に効果を使える《伝説の黒石》の方が遥かに優れていますが、こちらは発動がダメステで自身が装備カードになることでリクルートしたモンスターを僅かではありますが強化する能力もあり、黒竜や《真紅眼の黒炎竜》なら攻撃力2700に、《真紅眼の凶雷皇-エビル・デーモン》なら評価時点で最大となる2800の攻撃力となる。 また《真紅眼融合》を発動するターン、自分は他の方法によるあらゆる召喚・特殊召喚ができませんが、モンスターをセットする通常召喚だけは可能なので、【レッドアイズ】ではその場面における単なる壁以上の目的で出しておける数少ないモンスターとなります。 装備カード状態から墓地に送られた場合に発動できるサーチ・サルベージ効果は、テーマ内のモンスターでは黒石や《黒鋼竜》が対象になりますが、装備モンスターが場を離れたりすることによるルール破壊による墓地送りでは効果が発動せず、この効果を有効に発動する手段を別に用意する必要があります。 この点はこのカードと同時に登場した《真紅眼の鉄騎士-ギア・フリード》を自身のリクルート効果で呼び出すことで容易に発動できるようになっており、明らかにあちらとのシナジーを意識して設計されたカードと見て間違いないでしょう。 フリードが発揮する効果もバック破壊かレベル7以下のレッドアイズの蘇生を選べるそれなりに有用なものなので、リクルート効果でそちらを取るか打点の高さを取るか選ぶことができます。 しかしやってること自体は2期に登場した《ピラミッド・タートル》と同レベル程度でしかないので、いくら属する下級モンスターがそう多くないレッドアイズと言えど、これとフリードをセット採用すると却ってデッキのパワーが落ちるだけのように感じます。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

6 | JP002 | 真紅眼の鉄騎士-ギア・フリード |

|

「レッドアイズ」に属するようになった《鉄の騎士 ギア・フリード》で、このモンスターの登場により眼を赤くすれば今後「レッドアイズ・ショッカー」とか城之内が使用したり関わりがあったモンスターならその気になればなんでもレッドアイズにできる!と言われるようになった存在でもあります。 問答無用で装備カードを脱ぎ捨ててた頃から随分と身の振り方が良くなり、効果の発動が任意・装備カード側に特に効果がなくても脱ぎ捨てることで自前のバック除去効果が出る・起動効果で剥がすことによって別な効果を発揮することもできるといった具合に進歩しています。 同じパックに相性の良い装備罠が同時収録されているのも良かったですね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

5 | JP003 | 真紅眼の黒刃竜 |

|

レジェンドDPで登場した《真紅眼の黒竜》と城之内がメインデッキの主力モンスターとして多用していた戦士族モンスター1体を自身の融合素材としている「レッドアイズ」融合モンスター。 自身を含む「レッドアイズ」モンスターの攻撃宣言時に自分の墓地の戦士族を打点アップ付きの装備カードとする効果、自身に装備されているものを含む自分の場の装備カード1枚を墓地に送ることで特定の効果の発動に対して使える無効破壊のカウンター効果、自身が倒れた時に装備されていたモンスターを可能な限り墓地から特殊召喚できる3つの能力を持っている。 全ての効果が1つに繋がる効果になっており、特に相手の効果の発動を無効にできる効果は評価時点で《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》が禁止カードに指定されている【レッドアイズ】にとっては貴重な相手ターンにおける妨害になる能力となります。 しかし自身の効果で装備カードを装備するためには攻撃宣言を行うところまでいかなければならず、防御できる効果も自分の場のカードを対象にする効果というけして狭くはないものの限定的な範囲でしかありません。 出てきた瞬間から装備カードを装備するまでは実質的に効果なしモンスターということになってしまうため、現代基準のテーマのEXモンスターとしては到底信頼を置けないモンスターと言わざるを得ないでしょう。 ただ1の装備カード化効果と、2の無効破壊効果に両方ターン1が設定されておらず、それぞれが他の「レッドアイズ」モンスターと並べることで機能するのは褒められるところではあると思います。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

6 | JP004 | 鎖付き真紅眼牙 |

|

レジェンドDPで登場した原作漫画で城之内が使用していた《鎖付きブーメラン》に「レッドアイズ」の要素をドッキングした装備カード化する罠カードで、修学旅行先のお土産屋でよく見かけるドラゴンや悪魔のアクセサリーのようなデザインをよくイジられる「レッドアイズ」カード。 フリチェで発動できて「レッドアイズ」モンスターの装備カードなり、相手モンスターへの2回までの攻撃を可能とする効果があり、これにより同時収録された自身の持つ「レッドアイズ」モンスターの攻撃宣言時に使える効果の回数が増える《真紅眼の黒刃竜》や、装備カードと密接な効果を持つ《真紅眼の鉄騎士-ギア・フリード》とシナジーするようになっている。 しかしメインとなる効果は何と言っても装備されているこのカードを墓地に送ることで対象とした場のモンスター1体をこのカードの装備カードにする効果であり、これにより相手ターンに相手の盤面のモンスターをフリチェで除去することが可能となる。 装備モンスターの攻守がこの効果で装備したモンスターカードに書かれている攻守と同じものに変化することは良し悪しといったところで、相手の展開中に素材となるモンスターを装備カードした場合は装備モンスターを逆に弱化させてしまう場面もあるでしょう。 なお2の効果はモンスターの装備カードになっていてはじめて発動可能な仕様なので、1を発動した同一チェーン上では発動できない点には注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP005 | 真紅眼の遡刻竜 |

|

「レッドアイズ」に属する評価時点でも数少ない下級モンスターの1体で、イラストの通り原作漫画の王国編で《真紅眼の黒竜》を使用していた城之内の対戦相手であるキースが使用した《時の機械-タイム・マシーン》的な要素を持つモンスター。 自分の場のレベル7以下の「レッドアイズ」モンスターが戦闘や効果で破壊されて墓地に送られた場合に、自身を手札から特殊召喚しながら時を戻してその時撃破されたモンスターを可能な限り同じ表示形式で場に特殊召喚することができる。 これにより相手に《サンダー・ボルト》や《ライトニング・ストーム》などを使われて場のモンスターが全滅しても、逆に元の数よりも場のモンスターを1体多くしてしまうことができるわけですが、相手の攻撃及び効果にしか対応していないため狙って使うのは難しく、破壊からの墓地送りまでいかなくてはならないため対応していない除去手段も多い。 おそらく《レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン》が原因でレベル8以上の「レッドアイズ」の被破壊に対応しておらず、そのせいで原作漫画においてタイムマシーンと縁の深い《レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン》にも非対応になってしまっている。 2の効果は「レッドアイズ」モンスターの召喚権を増やすことで、展開補助・アドバンス召喚の補助・「レッドアイズ」デュアルモンスターの再度召喚の補助などが行えるわけですが、発動時に自身をリリースしてしまう=場のモンスター数を減らしてしまうのが非常に噛み合っておらず、この効果で出したい下級モンスターも上級以上のモンスターもそう多くないので使いどころが少ない。 総じて、闇ドラゴンのレベル4レッドアイズでそこそこ殴れるモンスターというくらいしか見所がなさそうな感じのカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP006 | 真紅眼融合 |

|

場や墓地の準備なしにデッキ融合を行えるこのカード、このカードを強く使う方法である《捕食植物ヴェルテ・アナコンダ》、その結果出てくるめっちゃ強い融合モンスターである《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》の三者が核融合を起こした結果、1度は制限カードに指定されるまでの環境カードとなってしまった融合魔法。 デッキ融合の代償として発動後ではなく発動するターンの大きな展開制限がついており、レッドアイズ以外SSできない、と思いきやこのカード以外の方法であらゆるSSができないどころかセットを除くNSをすることすらできない。 これは先攻時にこのカードが止められるとモンスターゾーンをがら空きにすることを受け入れるということと同義であり、通った場合でもモンスター単騎でターンを相手に渡すことになるためそのリスクは非常に高いです。 デッキ融合という場や墓地に依存せず、カード1枚で墓地を肥やしながら大型モンスターを場に出すカードの制約として適正な調整ではあると思うのですが、環境レベルでの話になってくると、いくらなんでも過調整であり、故によほどのモンスターが出てくるんじゃなきゃまともには使わないというのがやはりというところになってしまうかと思います。 個人的にはドラグーンは単騎でもそれをするだけの価値が、つまり引いてきたこのカードを直に発動するだけの価値が十分にあったと考えております。 現在では後発のアナコンダとドラグーンは両方とも禁止カードとなってしまっているため、このカードはその後規制を解除されたことも含めて、登場当時と何ら変わらない元の鞘におさまったわけですが、これが果たしてこのカードやレッドアイズ使いのデュエリストにとって良かったのかどうかは定かではありません。 ドラグーンがこのまま禁止カードから出てこられないのであれば、ドラグーンほどではなくてもせめて相手ターンでもそれなりに固いか動ける新規融合モンスターくらいは欲しいところですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP007 | 黒炎弾 |

|

第4期に登場した《真紅眼の黒竜》の必殺技カードとなるサポート魔法で、3期に登場した《青眼の白龍》の《滅びの爆裂疾風弾》と違って未だ色褪せない独自の有用性を持つカード。 その効果は発動ターンに全ての真紅眼が攻撃できなくなる代わりに、発動時に対象にした真紅眼の元々の攻撃力がそのまま効果ダメージとなって相手に炸裂するというものになっている。 発動に名称ターン1はなく、通常なら真紅眼の元々の攻撃力となる2400ダメージを相手に与える効果となりますが、自身を真紅眼として扱うモンスターやカード効果によって真紅眼扱いになっているモンスターも対象にでき、それによってさらに大きなダメージも見込むことができる。 しかし評価時点ではこのカードを名称指定でサーチできる効果などはなく「《真紅眼の黒竜》のカード名が記されたカード」をサーチ・サルベージする効果も登場していないのはこのカードが原因である可能性も否定できません。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

10 | JP008 | アマゾネス王女 |

|

レジェンドDPで登場した「アマゾネス」の新規となる下級モンスターで現在の【アマゾネス】においてもその中核を担うカード。 召喚誘発効果でテーマのあらゆる魔法罠カードをサーチすることができ、《アマゾネスの叫声》をサーチしてくることでテーマモンスター全てにもアクセスできる。 攻撃宣言時に同名カード以外の「アマゾネス」モンスター1体を守備表示でリクルートする効果も持っており、召喚誘発効果でサーチするカードを《アマゾネスの秘術》にすれば、リクルート後に速攻魔法であるあちらを発動することで、自身とリクルートしたモンスターの2体とで《アマゾネス女帝》などの「アマゾネス」融合モンスターの融合召喚にも繋げることができる。 メインデッキの「アマゾネス」モンスターの中では《アマゾネス戦士長》と並ぶ最重要モンスターであり、【アマゾネス】においてはどんな型であってもまず3枚積まれるカードになるでしょう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

9 | JP009 | アマゾネスペット仔虎 |

|

レジェンドDPで登場した自身のカード名を場と墓地で《アマゾネスペット虎》として扱う能力を持つ獣族の「アマゾネス」モンスター。 しかしそんな能力は【アマゾネス】においては全く重要ではなく、本体となるのは「アマゾネス」モンスターのNSやSSに反応して自身を手札か墓地から特殊召喚できるという展開能力であり、墓地からも特殊召喚できるにも関わらず、その場合でも何のデメリットもなく制約も一切発生しないというまさに「おかわり自由」な融合素材やL素材になるのが魅力のモンスターです。 【アマゾネス】の下級モンスターの展開札には《アマゾネスの斥候》なども存在しますが、上記のような便利すぎる性質から《聖騎士の追想 イゾルデ》のL素材に使えないことを除けば概ねこちらの方が優先度は高いと言えるでしょう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

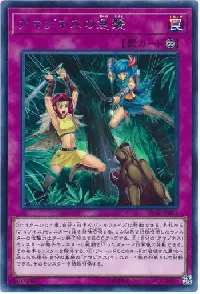

10 | JP010 | アマゾネスの叫声 |

|

レジェンドDPで登場した新たな「アマゾネス」ネームを持つ魔法カードで、同名カード以外のテーマの全てのカード1枚をサーチするかデッキから墓地に送るという最強カード。 このカード自体も《アマゾネス王女》の効果でサーチできるという隙の無さで、これまではフリチェで使える速攻魔法であることも多くの場面で通常魔法であることよりも優れたポイントでしたが、後に登場した《アマゾネスの戦士長》はデッキからセットするという形で「アマゾネス」魔法罠カードをサーチするため、セットしたターンに発動できない速攻魔法であることがマイナス要素になるという実に珍しい事態に。 墓地効果となる全体攻撃効果は「アマゾネス」Pモンスターによる打点強化や、戦闘破壊耐性を付与する《アマゾネス女王》+《アマゾネス王女》のリクルート効果や《アマゾネスの急襲》の除外効果との併用で使えば役立つ場面もあるかもしれない。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

7 | JP011 | アマゾネスの急襲 |

|

レジェンドDPで「アマゾネス」に渡された永続罠カードで、評価時点までに登場しているテーマ関連の罠カードの中では最も優れた効果を持つカード。 お互いのバトルフェイズ中に手札の「アマゾネス」モンスターをパンプしつつ展開することができ、さらに自分の「アマゾネス」モンスターと戦闘を行った相手モンスターをそのダメージ計算後に除外するという、ダメステ発動で耐性貫通力も高い効果を継続的に、しかもターン1もなく使用することができる。 発動がダメージ計算後なので「アマゾネス」モンスターの戦闘破壊を防ぐことはできないものの、《アマゾネス女王》が自身の効果で付与する戦闘破壊耐性で耐えられるので《アマゾネスの叫声》の墓地効果と組み合わせた全体攻撃からの捲りにも利用でき、戦闘破壊される場合は《アマゾネスの里》のリクルート効果の発動にも繋がるので悪いことばかりではありません。 これらの効果はバトルフェイズにしか使えないというのが微妙なカードとなりますが、場で破壊されて墓地送りになった時に自分の墓地の「アマゾネス」モンスターを蘇生する効果も設定されており、永続罠カードとしてのカードの発動以外はダメステ以外のどのタイミングでも可能なので、《アマゾネスペット虎獅王》や《アマゾネスの金鞭使い》の効果でセルフ破壊して「アマゾネス」モンスターを展開するカードとしても使えるという応用の利いたカードとなっています。 いずれの効果も有用であり、かつてデュエルリンクスにおいてリミット1に指定されていたカードの中でもデュエリストたちの記憶に特に強く残っているであろうカードの1枚と言えますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP012 | アマゾネスの射手 禁止 |

|

原作で舞が使用したモンスター群で、第3期にテーマとしてOCGに一斉放出された「アマゾネス」ですが、このモンスターはイラストの趣向も効果的にもそれらとは異なる存在となります。 それもそのはず、このモンスターは第2期に登場していた、たまたま「アマゾネス」ネームを持っていただけのモンスターで、後に《アマゾネスの叫声》のイラストに出演したことで、単に関連カードの効果を受けられるだけではない彼女らの仲間として公認されることになりました。 その効果は1度に必要な生け贄が1体増え、単独で自身を射出できない代わりに、ダメージ効率がよりよくなった《キャノン・ソルジャー》というもの。 名称ターン1どころかターン1もないバーン効果持ちに待ち受けている結末はいつも同じ、大方の予想通り射出系カードが大粛清された時期に禁止カードに指定されてしまいました。 |

|||

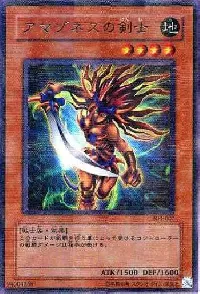

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP013 | アマゾネスの剣士 |

|

近年後を絶たない超耐性モンスターへの回答の1つ、それが戦闘ダメージ反転によってプレイヤーを殺すことである。 メタビ風の特化したデッキを組めばかなり嫌な感じの地雷デッキに仕上がること請け合いのカードとなるだろう。 ただし《ダイガスタ・スフィアード》のように戦闘で不死身なわけではないので、ある程度専用構築にしていなければ500から1500くらいのダメージをお返しするだけのアド損モンスターにしかならないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP014 | アマゾネスの里 |

|

第3期にOCG化した原作漫画出身のテーマである「アマゾネス」が7期に再強化された際に渡された「アマゾネス」ネームを持つフィールド魔法。 自身の持つ「アマゾネス」モンスターが破壊された場合に発動でき、そのレベル以下の「アマゾネス」モンスターをリクルートできるというフィールド魔法の体をした展開札というのが現在の【アマゾネス】でのこのカードの役割となる。 《アマゾネス王女》や《アマゾネスの戦士長》の効果で持ってきて発動し、《アマゾネスペット虎獅王》の効果で自分の「アマゾネス」モンスターを破壊することでこの効果を誘発させることで、虎獅王の蘇生効果と合わせてモンスターの横展開が可能となります。 またフィールド魔法ということでこのカード自身も《アマゾネスペット虎獅王》の効果による破壊対象に選択できるため、その場合はリクルート効果は当然使えないものの、展開ルートによってはこのカードを爆破する場面もあります。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

5 | JP015 | 伝説のフィッシャーマン二世 |

|

レジェンドDPの梶木枠で登場した《伝説のフィッシャーマン》のリメイクモンスターの1体であり、先に登場したまるっきり別物となる能力を持つ《伝説のフィッシャーマン三世》とは違い、その効果には《伝説のフィッシャーマン》の面影が残っており、容姿も使用者である梶木によく似たものとなっている。 その能力により自身を場で《伝説のフィッシャーマン》として扱うのでこのカードも《伝説のフィッシャーマン三世》を特殊召喚するためのリリースとすることができ、《伝説のフィッシャーマン》と同じ種族・属性・レベルでこちらの方が攻撃力が高く、《海》が場に存在する時に得られる耐性もモンスター効果への完全耐性というより需要の高いものに変化しているので、基本的にこちらの方が優先度は高いと言えます。 しかしそれを除けばあとは微妙な発動条件のサーチ効果が追加されているくらいで、《伝説のフィッシャーマン三世》を特殊召喚するためのリリースとして《伝説のフィッシャーマン》よりはましなカードという程度でしかないというのも事実ではあります。 なお墓地でも自身のカード名を《伝説のフィッシャーマン》として扱いますが、評価時点ではこれによって受けられる専用の効果は特に存在していないという状況です。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

7 | JP016 | 城塞クジラ |

|

要塞クジラの1度目となるリメイクモンスター。 後に2度目のリメイクモンスターとして登場する攻撃的な《大要塞クジラ》と違い、自身が持ってくるシーステルスアタックの効果と3の効果により、要塞としての堅牢な布陣を敷くことの方に長けた効果となっています。 自己SS効果も持っており、手札からだけでなく墓地にも対応するためデッキから直接墓地送りにするのも有効ですが、その条件はけして軽いとは言えず、何も考えなくてもまず満たせるというほど甘くはありません。 リリースコストをササッと揃える手段を仕込んでおくのは当然として、それを何かに活かせるようにしたギミックは必須と言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP017 | 海竜神の怒り |

|

《海竜神-リバイアサン》の効果でサーチすることも可能な「リバイアサン」ネームを持つフリチェのモンスター除去札となる速攻魔法。 さらに破壊したモンスターが存在していたモンスターゾーンをそのターン封鎖するという珍しい追加効果もあるため、相手ターンに相手の場の複数のモンスターを破壊できればその後の相手の再展開も防げる可能性が高く、自分がEXモンスターゾーンにモンスターを出している状態で相手のEXモンスターゾーンのモンスターを破壊すれば、そのターンのLモンスターのEXデッキからの特殊召喚は完全封鎖することができ、妨害札としては中々優秀なカードです。 ただし発動には場に《海》が必要でかつ破壊できる枚数が自分の場の元々のレベルが5以上のモンスターの数に依存する不安定なカードなので事故要因になる可能性も高く、《海竜神-リバイアサン》には他にも色々なサーチ先がある中でこれを優先的にサーチする機会もあまり無さそうなので、最終的にはデッキから抜けていくカードという印象です。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

7 | JP018 | 潜海奇襲 |

|

発動時の効果処理によって手札・墓地の《海》を発動する効果を持った「シー・ステルス」罠カード。 除去されたり《暗岩の海竜神》などで墓地に送られた《海》をお互いのターンにフリチェで再利用することができ、それによりこのカードの持つ選べる2つの効果にもスイッチが入る。 効果の方は元々のレベルが5以上の水属性モンスターが相手モンスターとの戦闘にかなり強くなるもので発動にターン1がないため継戦能力も高く、《潜海奇襲II》の蘇生効果とも相性が良い水属性モンスターの一時的な除外に連なる効果よってこのカードも《海》も相手の効果では破壊されなくなるので場持ちも良い。 効果の内容としてはデッキに触れないし相手の盤面や墓地に干渉できるものでもなく、現代のカードに求められるものとはあまり一致していないという感じで、フリチェで使える強味もそれほど活かせないものの、モンスター同士の戦闘を行うなら放置できるカードではないため、そういうカードが自前で耐性を獲得できるというのは悪くないと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

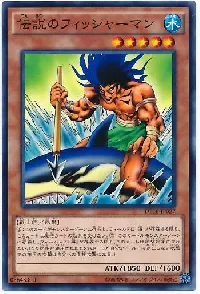

3 | JP019 | 伝説のフィッシャーマン |

|

原作のバトルシティ辺で梶木が使用した、彼にとって海で行方不明となった親父の面影を感じる『魂のカード』となるモンスター。 原作では下級モンスターでしたが、OCGでは当時の下級モンスターとしては《メカ・ハンター》並に高い攻撃力に対して守備力も高めであったのも災いし、レベル5の上級モンスターになってしまった。 種族がDM4と違って戦士族に設定されたので、後に《蛮族の狂宴LV5》を受けられるメリットになったものの、上級モンスターになったことによる取り回しの悪化は痛恨と言わざるを得ません。 しかし同じ2期のレギュラーパックで登場した《伝説の都 アトランティス》の効果を受ければ水属性であるこのモンスターは手札でレベル4になるので下級モンスターのように扱うことができ、《海》扱いであるアトランティスによって自身の魔法に対する完全耐性と攻撃対象に選択されない能力もオンになる仕様で、最初からアトランティスありきの調整がされていたことが窺える。 2期でアトランティスでレベルダウンさせて生け贄なしで出すモンスターと言えば、このモンスターか《カタパルト・タートル》って感じでしたね。 魔法に対する完全耐性は除去魔法を受けない強みであると同時に自身の攻撃力をアトランティスや装備魔法で強化できない弱みでもあり、攻撃対象にならないシーステルス能力も自身しか場にいない時は相手の攻撃が直接攻撃になってしまうため、当時から使用するデュエリストたちを悩ませてきた能力でもあります。 後に召喚条件としてこのモンスターをリリースする必要がある《伝説のフィッシャーマン三世》も登場しており、このモンスターも他の多くの原作出身モンスターに漏れない優遇を受けていますが、場でフィッシャーマン扱いになる《伝説のフィッシャーマン二世》の登場でこのカードの立場は若干怪しいものに。 あとはいくらレアリティが違うからって、このモンスターと同じ種族・属性・レベルでかつこのモンスターよりも低い攻撃力で、このモンスターから攻撃対象にならない能力を引いただけの能力を設定された《深海の戦士》があまりに憐れではないだろうかとは思います。 あれはあれでDM3ではパスワードと通信融合を用いた特殊な方法でのみ入手できる特別なカードなんですけどね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP020 | 伝説のフィッシャーマン三世 |

|

アニメ版アークファイブにて、ゲストキャラクターが使用する形で《伝説のフィッシャーマン二世》よりも先に登場してOCG化も果たした特殊召喚モンスター。 《伝説のフィッシャーマン》1体をリリースすることで特殊召喚することができ、SS誘発効果による相手の場のモンスターの全除外、両面破壊耐性+魔法罠カードに対する完全耐性、相手が受けるあらゆるダメージが1度だけ倍になるという、持っている3つの効果が結構ヤバいことばかり書いてあるモンスターです。 特に全除外とダメージ倍化の効果が繋がっているのが強力で、自身はそのターン攻撃ができないものの、他のモンスターを展開することでがら空きになった相手の場に倍化した戦闘ダメージを叩き込めるのは間違いなく強力と言えます。 しかしリリースとなる《伝説のフィッシャーマン》が自己SS手段のない上級モンスターということで場に用意するのが結構面倒で、このカード自身も手札に引き寄せるための専用の有効な手段が特にないというアクセスの悪さから、テキストに書かれている効果の強さほどの活躍をさせることはなかなか難しくなっている。 後に場と墓地で自身のカード名を《伝説のフィッシャーマン》として扱う《伝説のフィッシャーマン二世》が登場したものの、あちらもこのカードが抱える上記のような問題を解決できる効果が全く備わっておらず、少し使いやすいフィッシャーマンという程度の存在にとどまっているのが残念です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP021 | 伝説の都 アトランティス |

|

第2期に登場した海として扱われるフィールド魔法で、そのレベルダウン効果でこれまでに登場していた数多くのレベル5の水属性モンスターを救った伝説のカード。 登場時はレベル7の水属性モンスターは水魔神スーガしかいませんでしたが、生け贄1体で攻撃力2500+200=2700となるスーガはなかなか強かったです。 この頃はまだ《ジェノサイドキングサーモン》やギガガガギゴも登場しておらず、フィッシャービーストがレベル6ということで単純に強化値が高い《ウォーターワールド》と人気を二分していた感じでした。 この効果でパンプできる水属性は当時のほとんどの水・魚・海竜族が属しており、海と合わせて3枚までしか積めない『ルール上「海」扱いとなる』その仕様から、このカードが登場した時点でオリジナルの海はほぼお役御免となってしまった。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

9 | JP022 | サイバー・ダーク・カノン |

|

【サイバー・ダーク】はその召喚誘発効果で自分の墓地のレベル3以下のドラゴン族を装備カードとすることでそれを自身のパワーとするのがコンセプトの機械族モンスター群であり、装備カードとなるドラゴン族は他所から用意する必要があったわけですが、じゃあ「サイバー・ダーク」モンスターにレベル3以下のドラゴン族を出せばいいじゃないかという発想から生まれたレジェンドDP出身の「サイバー・ダーク」ドラゴン族モンスター。 ただ装備対象となるだけでなく、自身を手札から捨てて発動できる効果で機械族の「サイバー・ダーク」モンスターをサーチ、そのモンスターを召喚して墓地のこのカードを装備、さらに装備した時に使えるようになる効果でデッキからあらゆるモンスター1体を墓地送りにできるという【サイバー・ダーク】の基本展開をこのカード1枚から行うことができる。 後にこのカードをサーチできる《サイバーダーク・ワールド》が登場したことで、それをサーチできる《サイバー・ダーク・クロー》からも持ってこられるようになりさらに扱いやすいカードとなっている。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

9 | JP023 | サイバー・ダーク・クロー |

|

レジェンドDPで《サイバー・ダーク・カノン》と共に登場したレベル3ドラゴン族の「サイバー・ダーク」モンスター。 こちらは自身を手札から捨てて発動できる効果が「サイバーダーク」魔法罠カード1枚になり、さらに装備カードになっている状態で墓地送りにできるモンスターもEXデッキのものに変化している。 サーチできる魔法罠カードにはテーマの万能サーチ札である《サイバーダーク・ワールド》が存在し、あちらでカノンをサーチすることで【サイバー・ダーク】の初動とすることができる。 「サイバー・ダーク」機械族モンスターが墓地から装備するためのテーマ自前のレベル3ドラゴンであることに加えてこの利便性の高さとくれば【サイバー・ダーク】においては当然必須カードとなります。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP024 | 鎧獄竜-サイバー・ダークネス・ドラゴン |

|

レジェンドDPで登場した「サイバー・ダーク」の新たな切り札となる融合モンスター。 融合素材は「サイバー・ダーク」モンスター5体という非常に重いものになっているため、テーマ内の積極的な墓地肥やしを用いて《オーバーロード・フュージョン》などの墓地融合で融合召喚することが強く推奨される。 1度正規の方法で出すことができればその後は墓地や除外状態からの特殊召喚も可能となり、その度に発動できるSS誘発効果によって自分の墓地のドラゴン族か機械族1体を装備カードとしてその元々の攻撃力を自身の攻撃力に加算し、これにより自身の攻撃力は4000を超えることもざらとなる。 この効果でより高い攻撃力を得るためにも《サイバネティック・ホライゾン》などを利用して《サイバー・エンド・ドラゴン》などの攻撃力の高いEXモンスターを墓地に送っておきたい。 3の自分の場の装備カードを墓地に送ることで使える無効破壊のパーフェクトカウンター効果も強力で、発動にターン1が設定されていないので盤面が完成すればかなりの制圧力となる。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | JP025 | サイバーダーク・インフェルノ |

|

レジェンドDPで「サイバーダーク」魔法罠カードをサーチできる能力を持つ《サイバー・ダーク・クロー》と共に登場した、新たな「サイバーダーク」フィールド魔法。 場に出しておくことで装備カードを装備した自分の場の全ての「サイバー・ダーク」モンスターが相手の効果による破壊耐性と対象耐性を獲得し、その強度を大幅に上げることができる。 2のバウンス効果とそれに連なる召喚効果は、相手の効果によって装備カードを装備する召喚誘発効果を阻止された際に役立つもので、相手の手札誘発や墓地メタへのケアとして機能する。 3の効果は相手依存ではありますが、相手にこれを壊されても単にディスアドバンテージを受け入れずに済むし、サーチきてしたカードで融合召喚を行ってよりパワーの高いモンスターを出すことができる悪くない効果です。 クローの効果でサーチする「サイバーダーク」魔法カードとしてはデッキの回転にも展開にも関わる《サイバーダーク・ワールド》ほど優先度は高くないかもしれませんが、こちらの持つ1と2の効果も【サイバー・ダーク】にとっては有用なものであることは間違いありません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP026 | サイバー・ダーク・ホーン |

|

第5期に登場したメインデッキの3種の「サイバー・ダーク」下級モンスターの1体となるカードで、これらのモンスターは召喚誘発効果で自分の墓地のレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を装備カードし、その攻撃力を自身の攻撃力に加算し、さらに戦闘破壊される際にはそのモンスターを身代わりできる共通効果に加えてそれぞれが異なる固有効果を持っているのですが、その固有効果から3体の中で最も優秀とされていたモンスターです。 その固有効果というのは単なる貫通効果なのですが、これがかつては《ハウンド・ドラゴン》を装備して2500打点になったこのカードで守備表示の戦闘破壊耐性を持つモンスターからライフを取ることができるカードとして有用だったといったところになります。 現在では後続の新規となる《サイバー・ダーク・カノン》と《サイバー・ダーク・クロー》が登場したことで、自身の持つ固有効果がそれらのモンスターの持つ発動条件を満たすためにより適している《サイバー・ダーク・エッジ》と立場が逆転してしまっている。 ただ《サイバーダーク・ワールド》のサーチ効果の仕様や《鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン》の融合素材に名称指定されていることと《サイバーダーク・インパクト!》の効果にも名称指定されていること、その《鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン》を名称指定の融合素材とする《鎧皇竜-サイバー・ダーク・エンド・ドラゴン》の存在などから、このカードにも存在意義は残されていると言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP027 | サイバー・ダーク・エッジ |

|

第5期に登場したメインデッキの3種の「サイバー・ダーク」モンスターの1体となるカード。 イラストの凄みもあってか、初期の下級「サイバー・ダーク」3種は《サイバー・ダーク・ホーン》が最強というイメージがいつまでも頭から離れないのですが、後続となる《サイバー・ダーク・カノン》と《サイバー・ダーク・クロ》ー登場による再強化の結果、自身の持つ固有効果がそれらの発動条件を満たすために最も適したものになっていたこのカードがいつの間圧倒的に優先度の高いモンスターとなりました。 ホーンも《魂を削る死霊》と《マシュマロン》とか《アルカナフォース0-THE FOOL》を2500打点で貫いていた頃はホント頼りになったんですが、今はもう普通の貫通の価値なんて落ちるとこまで落ちちゃったもんで、それでいてみんな攻撃力が同じなら仕方がないですよね。 それにしても《サイバー・ダーク・キール》の固有効果はもう少しなんとかできなかったんですかねえ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP028 | サイバー・ダーク・キール |

|

第5期に登場したメインデッキの3種の「サイバー・ダーク」下級モンスターの1体となるカードで、これらのモンスターは共通効果とは別に相手にダメージを与える系の固有効果をそれぞれが持っているのですが、このカードは与える定数ダメージがあまりに低すぎる上に、発動を伴う効果で発動条件もこれなので全く良いところがなく、これが初出ではスーというのはいくら他の「サイバー・ダーク」モンスターに合わせたとはいえさすがに悪い冗談ではという感じでした。 現在では自身の性能はともかくとして《サイバー・ダーク・ホーン》と同じ理由で一応の存在価値はありますが、さすがに同じ点数にはしたくないので1つ下げる形にさせていただきます。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

6 | JP029 | ミキサーロイド |

|

レジェンドDPで登場したミキサー車をモチーフとした「ビークロイド」としてのメインデッキの「ロイド」機械族モンスター。 自身を含む自分の場の機械族モンスター1体をリリースすることで風属性以外の「ロイド」モンスター1体をリクルートする効果と、墓地の自身を含む機械族モンスターを任意の数だけ除外してその枚数と同じレベルを持つ「ロイド」融合モンスターを召喚条件を無視して特殊召喚できる効果を持っている。 自身を風属性に設定しつつ風属性をリクルート対象から弾くことで、同名カードを弾くという名目で「スピードロイド」モンスター群がこの効果を受けられないようにしているという、テーマの《ローンファイア・ブロッサム》枠でありながら全くワクワクしない苦悩の調整の跡が見られるカードです。 幸いにも《エクスプレスロイド》や《アーマロイドガイデンゴー》などを単独でリクルートできるものの、この指定によって《ドラゴンロイド》などの一部の「ビークロイド」としての「ロイド」モンスターまでリクルート対象から弾いてしまっている。 後半の効果も墓地リソースだけでEXモンスターを展開できる有用な効果ではあるのですが、評価時点では最低でも5体のモンスターを除外しないと効果を使えない上に、発動にはLPを半分も要求されて出てきたモンスターもエンドフェイズには自壊してしまうし、評価時点までに登場している「ロイド」融合モンスターも微妙なカードばかりという始末。 総じて「スピードロイド」という本来味方であるはずの「ロイド」機械族モンスター群に翻弄されたカードという印象しかない感じですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

4 | JP030 | スーパービークロイド-モビルベース |

|

レジェンドDPで登場した新たな「ビークロイド」融合モンスターとなるカードで、その守備力はカードに表記される数値としては評価時点でも最大値となる5000となっている。 融合素材には2体の「ロイド」モンスターを指定しておりうち1体は融合モンスターである必要があるため、《簡易融合》で《ペアサイクロイド》を、《簡素融合》で《スチームジャイロイド》を、機械族以外でも構わないので或いは《インスタント・コンタクト》で《E・HERO ネクロイド・シャーマン》を出すなりして可能な限り少ない消費で賄いたいところ。 持っている効果は相手の場のモンスター1体を対象にそのモンスターの攻撃力以下の「ロイド」モンスターをデッキ・EXデッキから特殊召喚するというもので、「スピードロイド」SモンスターやEXデッキに表側表示で加わったPモンスターもこれに対応しますが、特殊召喚できるモンスターのパワーが相手の場のモンスターの存在と能力に依存するので安定せず、攻撃力が高い《極戦機王ヴァルバロイド》などを特殊召喚するのは難しい。 後半の効果はこのカードが登場した10期にEXデッキからの特殊召喚に関するルールが変更されたことに抗うためと思われる能力で、この効果で自身をEXモンスターゾーンからメインモンスターゾーンに移動することで自身の効果によるEXデッキからの「ロイド」モンスターの特殊召喚をスムーズに行うために設定されているわけですが、ルールが再変更された今となってはという感じなのは当然として、スムーズと呼ぶにはあまりに遅い発動タイミングのせいで実用性は限りなく低いです。 また自身には全く戦闘能力がなく《メガロイド都市》の効果ではじめてアタッカーとして機能するようになるという設計で、これまで登場してきた微妙な「ビークロイド」融合モンスター群に負けず劣らずめちゃくちゃ微妙な性能のカードをまた1体世に出してしまったなという感じですね。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

7 | JP031 | メガロイド都市 |

|

レジェンドDPで登場した「ビークロイド」としての「ロイド」機械族モンスターたちにとってのホームグラウンドとなるフィールド魔法。 前半の効果によって毎自ターンに自分の場のカード1枚をセルフ破壊しながら「ロイド」カード1枚をサーチすることができ、《ドラゴンロイド》と違って「スピードロイド」を含む全ての「ロイド」モンスターに対応してほか「ロイド」魔法罠カードもサーチできるため、テーマの融合召喚を実行する《ビークロイド・コネクション・ゾーン》やパーフェクトカウンターである《レッド・ロイド・コール》もこれで持ってくることができる。 しかし効果を使用するターンには融合モンスターからEXデッキから特殊召喚できない制約がかかるため、主力となるEXモンスターがSモンスターやLモンスターである【スピードロイド】のサーチ札としては到底使用できない代物です。 後半の効果は圧倒的に高い守備力を持つ《スーパービークロイド-モビルベース》が戦闘を行うダメージ計算時にデッキから「ロイド」モンスター1体を墓地に送りながらそれを攻撃力5000のフィニッシャーに変えられるというものになっていますが、本当にそれだけの効果という感じで、効果の使用には名称ターン1が設定されているので相手モンスターの2体以上の攻撃には耐えられません。 サーチ効果を使う際にセルフ破壊ができることも現在の【ビークロイド】の面々では圧倒的にシナジー不足という感じで、このカード自体の性能は高いのに肝心の「スピードロイド」以外のメインデッキの「ロイド」モンスターと「ビークロイド」融合モンスターの性能不足によってその力を発揮できていない感じが否めないカードです。 そして《ミキサーロイド》や《ドラゴンロイド》と同じく、相変わらず「スピードロイド」に翻弄されすぎな制約が悲しくなるカードって感じですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP032 | レッド・ロイド・コール |

|

テーマネームを持ち専用のサーチ手段がある融合ロイド専用のパーフェクトカウンター罠。 カウンター効果に名称ターン1はなく、追加効果でデッキだけでなくEXデッキにまで潜って同名カードを根絶やしにするおそるべき追跡性能を持っている。 カウンター罠ということで同じカウンター罠である宣告や通告も根絶やせるのは魅力的で、その気になれば自分のデッキ・EXデッキのモンスターを墓地に送るカードとしても使えます。 ただし発動を無効にするだけなので、場のモンスター効果に対して使った場合そのモンスターは場に残ってしまうため、特にEXモンスターを狙う場合には注意したい。 さらに墓地効果として墓地に送られたターンでもフリチェで発動可能なテーマモンスターをサルベージする効果まで付属しており、場にテーマのEXモンスターを要求するだけのことはあってテーマ専用のカウンター罠としては十分な性能であると感じます。 融合ロイドの調達は、最悪の最悪は《簡素融合》で出した《スチームジャイロイド》を立てておくことでも解決できますが、できれば今後本体にもそれなりの制圧効果が備わった新規融合ロイドに出てきて欲しいところですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP033 | エクスプレスロイド |

|

アニメ版GXに登場した「ロイド」機械族モンスター群の中でも飛び抜けて有用な効果を持つモンスターで、《スーパービークロイド-ステルス・ユニオン》の名称指定の融合素材の1体。 《ドリルロイド》や《トラックロイド》など多くのモンスターがテーマとは関係ない汎用的な効果持ちであるのに対して、このカードはちゃんと「ロイド」を指定した効果でテーマを盛り立ててくれます。 何となく風属性っぽい見た目ですが地属性なので、《メガロイド都市》によるサーチだけでなく、《ミキサーロイド》によるリクルートや《ドラゴンロイド》によるサーチにも無事対応しています。 その能力は召喚誘発効果によって「スピードロイド」も含めた対象とした自分の墓地の「ロイド」モンスター2体をサルベージできるというもので、特殊召喚でも効果が誘発して1枚が3枚になる上に効果の使用に名称ターン1すら設定されていないという【ビークロイド】におけるこの上ないアドバンテージ源となる効果となっています。 「ロイド」機械族モンスター、〇〇以外の「ロイド」モンスターといった指定もなく全ての「ロイド」モンスターがこの効果の恩恵を受けることができ、EXデッキのモンスターを選択すればお手軽にEXデッキのリソースの回復にも繋がります。 回収される「ロイド」側がこのカードを必要としていない「スピードロイド」以外は現状あまり性能が高くなく、事前の墓地の準備も必要という難点もあるものの、【ビークロイド】を使用する以上はこれを使わずしてどうするといった感じのカードで、召喚権の要らない新規カードが登場すればより有用性も高くなるであろう将来性のあるカードと言えますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP034 | アーマロイドガイデンゴー |

|

メインデッキの機械族ロイドモンスターとしては初の最上級モンスターで、自身をアドバンス召喚するためのリリースにロイドモンスターを含むことで、場の魔法罠を全除外する効果を発揮する。 弱い効果ではありませんが、こういったモンスターはリリース軽減や自己SS手段を持つことが主流であり、それらがない中でこういった効果を最上級モンスターに設定されても正直需要不明感は否めず、最上級モンスターとして半端な攻撃力や他に効果を持たないことも残念さを後押ししてしまっています。 それでも長らくメインデッキの機械族ロイド最高打点という点で、ミキサーでリクルートできる高打点モンスターとして一応の面目を保ってきました。 より高い攻撃力と便利な効果を持つ《ドラゴンロイド》は風属性ということでミキサーではリクルートできませんからね。 とはいえ打点以上の役割のないこのモンスターを使う動機としてはあまりに弱いと言わざるを得ませんが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP035 | ビークロイド・コネクション・ゾーン |

|

ビークロイドシリーズの再強化がきた際には真っ先に名称指定のサーチがきそうなロイド専用融合魔法。 普通の融合と同じ消費で、追加効果が効果破壊耐性というよくあるやつに加え、無効化耐性という珍しい耐性を付与するというものになっていますが、融合ロイドの性能や要求素材数などを考えると正直あんまり需要のない微妙な追加効果と言わざるを得ません。 成功報酬がこうですとか言うよりも、まず融合自体を楽に実行させてくれと。 この追加効果を活かせるとするなら、さらっと出せる融合ロイドに高打点&対象耐性持ちくらいはいてくれないとですね。 当時思ったのが、なんとなく凄そうなカード名・イラスト・テキストだけどよく読むと全然大したことないやつの代表みたいなカードだということでしたね。 特に6期突入前なんかはエクストラの枚数に制限がなく、機械族はキメフォに食われ放題の環境だったので、それをどうにもできない耐性に大きな意義を見出すことも難しかったことでしょう。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

6 | JP036 | ウォーター・ドラゴン-クラスター |

|

レジェンドDPで登場した《ウォーター・ドラゴン》の強化版と呼べる特殊召喚モンスターで、「ボンディング」魔法罠カード、評価時点では《ボンディング-D2O》か《ボンディング-DHO》のどちらかでのみ特殊召喚が可能となっている。 攻守は《ウォーター・ドラゴン》から変化しておらず、モンスターの打点を0化する効果が永続効果からSS誘発のそのターンしか保たない効果になってしまっている代わりに、炎属性や炎族だけでなく相手の場の全てのモンスターに適用されるようになったほか、モンスター効果の発動も封じられるようになっており総合的にはかなりパワーアップしている。 また自身のカード名にも用いられている「クラスター」の名前の通り、お互いのターンにフリチェで発動できる効果で自身をリリースして《ウォーター・ドラゴン》2体を手札かデッキから特殊召喚する効果を1の効果の同一チェーン上でも発動できるため、1の効果を無効にされにくく、相手の使用する対象を取るタイプの除去効果にも一定の耐性を持つことになります。 《ウォーター・ドラゴン》は守備表示でリクルートされるのでバトルフェイズにおける追撃には使えませんが守備力もそこそこ高いので壁にはなるし、持っている効果の微妙さを考えるとランク8のX素材として使ってしまうのも良いでしょう。 総じてこのモンスター本体の性能はそれほど悪くはないのですが、問題はこのカードを特殊召喚できる《ボンディング-D2O》と《ボンディング-DHO》の発動条件がどちらもそれなりに重いことと、フルパワーで使うためには存在そのものが事故要因にもなる《ウォーター・ドラゴン》を最低2枚はデッキに入れなければならないことでしょうね。 なお相手の場のモンスターをSS誘発効果で無力化する効果を持ち、相手ターンに自身をリリースして特殊召喚効果を使えるという性質から《青天の霹靂》のデメリットを回避しやすく、あちらの効果で特殊召喚するモンスターとしての適性は高めです。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

7 | JP037 | デューテリオン |

|

アニメ版GXに登場した《ハイドロゲドン》と《オキシゲドン》に続く「化学」の要素を持つ恐竜族モンスターで、GX期のカードらしい無茶な調整をされていた《ウォーター・ドラゴン》を主体とするデッキを、ちゃんと体を為すレベルまで引き上げるべくレジェンドDPで生み出されたモンスター。 まず手札からこのカードを投げ捨てることで《ウォーター・ドラゴン》を特殊召喚するために欠かせない「ボンディング」魔法罠カードにアクセスできるようになっただけでもかなり偉いのですが、このカード本体も恐竜族ということで《化石調査》や《魂喰いオヴィラプター》から持って来られるのが大助かりです。 場に出た時には同名を含む「ボンディング」魔法罠カードでリリースするための恐竜たちを墓地から集める効果を発揮し、こちらも特殊召喚及び墓地肥やしの両方をオヴィや《プチラノドン》が引き受けてくれるので、種族アドバンテージを大いに活かしていけます。 単純にモンスターを2体並べることになるので、使用した「ボンディング」魔法罠カードによっては場にこのカードが残ってしまうことも考えるとX素材やリンク素材に使うのもアリでしょう。 「ボンディング」魔法カードは要求するリリースの数がかなり重く、NSからの蘇生効果の発動が現実的ではないこのカードだけの補助では到底物足りない感は否めず、出てくる『ウォーター・ドラゴン』モンスターもそれほど強いとは言い難いですが、元いたモンスター達を使用することを諦めない姿勢と強化自体は個人的には好印象ですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP038 | ボンディング-D2O |

|

レジェンドDPで登場した新たな「ボンディング」魔法罠カードの1枚となる魔法カード。 《ボンディング-H2O》は《ハイドロゲドン》2体と《オキシゲドン》1体のリリースで発動できましたが、こちらは《オキシゲドン》1体と上級モンスターである《デューテリオン》2体をリリースに要求するより重いカードになっている。 代わりに場だけでなく手札からのリリースも可能となり、《ウォーター・ドラゴン》しか特殊召喚できなかったあちらに対してこちらは《ウォーター・ドラゴン-クラスター》も特殊召喚できるようになったので、使われる「ボンディング」魔法カードは基本的にこちらだけになるでしょう。 《デューテリオン》の手札発動の効果で簡単にサーチできるほか、特殊召喚した『ウォーター・ドラゴン』特殊召喚モンスターが倒れると墓地効果によって自己サルベージできるため取り回し自体は悪くなく、特に《ウォーター・ドラゴン-クラスター》は自身をリリースして発動する効果を持つので条件を満たすことは容易です。 しかしそれでも激重な発動条件であることには変わりなく、少なくとも自己サルベージしたところで何度も発動するのは難しいし、それに対して出てくる《ウォーター・ドラゴン-クラスター》も大した能力ではないので色々と割に合っていないところが否めないカードです。 《オキシゲドン》や《ウォーター・ドラゴン》といった過去の既存のカードを切り捨てない強化の手法自体は好印象なのですが、それにしたってカードパワーが低すぎましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP039 | ボンディング-DHO |

|

レジェンドDPで登場した新たな「ボンディング」魔法罠カードの1枚となる罠カード。 こちらは《ウォーター・ドラゴン-クラスター》を専門に特殊召喚する効果となっており、《ボンディング-H2O》や《ボンディング-D2O》と同じく計3体のモンスターを要求してきてこのカードは《ハイドロゲドン》・《オキシゲドン》・《デューテリオン》の3体全てを1体ずつ必要とする代わりに、それを墓地からデッキに戻すだけで、つまり準備させ整っていれば墓地のこのカード1枚から《ウォーター・ドラゴン-クラスター》を特殊召喚できるのが強みとなる。 クラスターはSS誘発効果で相手の場のモンスターの効果の発動を封じる効果を持っているため相手ターンにその特殊召喚を行えることもこのカードならではの強みとなりますが、《ボンディング-D2O》と違ってデッキからの特殊召喚ができないのが痛い仕様となっています。 墓地効果では《ウォーター・ドラゴン》または《ウォーター・ドラゴン-クラスター》のサーチかサルベージが行える効果ですが、こちらはデッキ内のそれらのモンスターが枯れてしまった時に《ボンディング-D2O》やクラスターの効果で特殊召喚するモンスターを確保したい場合にサルベージを行うことに使われるかどうかという程度でしょう。 コストとなる指定のモンスターをデッキに戻す行為はデッキのリソースを回復しつつ、《ハイドロゲドン》のリクルート先の確保や《ボンディング-D2O》でリリースするモンスターをデッキ内に復活させることなどにも繋がりますが、《デューテリオン》の召喚誘発効果とはアンチシナジーでイマイチピリッとしません。 《デューテリオン》の手札発動効果で持ってこられることも含めて積極的な墓地肥やしから発動できるため、クラスターの効果の仕様もあって「ボンディング」魔法罠カードの中では一番扱いという印象ですが、それでも総合的には厳しいカード群であるという評価は覆しようがないでしょうね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP040 | ハイドロゲドン |

|

かつての環境に出たこともある、水の化学式H2OのH2にあたる増える恐竜さん。 グアイバより打点がわずかに低く、あちらと違って殴り倒したモンスターを墓地に送らなければならない、リクルートできるのは同名のみなので2体以上素引きするとションボリという欠点があるが、こちらはリクルートしたゲドンですぐに追撃することが可能となっている。 そのため相手の場に倒せるモンスターが2体いてこのカードを2枚以上引かなければ、1体から3体になんの制約もなしに増えることができる。 水属性レベル4ということでバハシャ餅という至高の楽ができるのは、水属性レベル4の得なところだなとつくづく感じますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP041 | オキシゲドン |

|

水の化学式H2OのO担当で、《ハイドロゲドン》が2体必要でこのカードが1体で済むのはそういうことです。 《ウォーター・ドラゴン》を出すために必要なモンスターに1800打点と酸素がものを激しく燃やす働きをモンスター効果に反映したものをくっつけただけの存在。 モンスター効果はもとより恐竜族は1800打点以上の下級アタッカーはそこらじゅうにいるので、恐竜としての需要は皆無でしょう。 ただし貴重な風恐竜の中でもこのカードのようなアタッカー気質の下級モンスターは特に稀少で、恐竜族は少ない総種類数ながらも6属性全てに1800打点以上の下級アタッカーが存在する種族でもあります。 なお後に登場する《ウォーター・ドラゴン-クラスター》を特殊召喚するために必要な《ボンディング-D2O》と《ボンディング-DHO》にも名称指定されており、評価時点までに存在する3枚全ての「ボンディング」魔法罠カードにカード名が指定されているのはこのカードのみとなっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP042 | ウォーター・ドラゴン |

|

アニメ版GXで三沢が使用した《リトマスの死の剣士》などと同様に化学的な要素を強く持つ特殊なモンスターですが、自身のカード名にはこれといった捻りは加えられていない海竜族の特殊召喚モンスター。 《ボンディング-H2O》または《ボンディング-D2O》というどちらも発動条件が重いカードの効果によってのみ特殊召喚が可能で、場でのスペックは2800の打点に加えて、場の炎属性及び炎族モンスター全ての攻撃力を0にする永続効果持ちという具合になる。 それらのモンスターに対して強烈なメタ効果となるわけですがモンスター効果を無効にできるわけではなく、それ以外のモンスターに対しては効果なしモンスター同然でしかないため、《ボンディング-H2O》や《ボンディング-D2O》によって特殊召喚する価値は限りなく低いです。 おとなしく後に登場した《ウォーター・ドラゴン-クラスター》の効果で召喚条件を無視して2体特殊召喚できるレベル8の2800打点モンスターとして使った方が無難でしょう。 また自身が破壊された時に墓地の指定のモンスター3体を蘇生する効果は手札やデッキで破壊された場合でも誘発できるので、それを目的に場に出さずにセルフ破壊するのも良い。 第10期を通して6弾まで発売された「レジェンドDP」の記念すべき第1弾では、GX枠として三沢が使用したこのモンスターを主題とした新たな「ボンディング」カードを含む強化カード群が登場しましたが、今になってみるとそれらの中でもそう多くはない「失敗強化だった」と言わざるを得ない感じですかね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP043 | クリボール |

|

《サクリボー》や《クリアクリボー》と同じく、いかにも最強ジャンプの付録カード的な見た目や効果を持つ「クリボー」モンスターですが、こちらはレギュラーパック収録のカードで、《クリボー》と同一の5つの基本ステータスを持つ「クリボー」モンスターの1体。 相手モンスターが攻撃してきた時に自身を手札から墓地に送り、そのモンスターも守備表示にするという形で防御を行う手札誘発モンスターで、墓地に送られた後は儀式召喚のためのリリースの代わりに墓地から除外することができる。 自身のレベルが1なので儀式召喚のリリースの足しにはそれほどならないため、基本的には防御用のカードとして使うことになり、自分のモンスターを守ることに使えて相手モンスターを対象にしない効果である点は、攻撃反応型とはいえ手札誘発モンスターであることを考えれば悪くありません。 ただし守備表示にならないLモンスターは抑止できず、後々儀式召喚のリリースの一部できることまで含めても《バトルフェーダー》や《幻蝋館の使者》などの方が汎用性が高く、「クリボー」モンスターであることのアドバンテージも《ジェネレーション・ネクスト》でサーチできたりする程度なのでこのカードを使う理由としては弱いです。 手札誘発としての奇襲性には一定の価値があるとは思いますが、元々が「カオス・ソルジャー」儀式モンスター群のために設計されたカードということもあって、少なくとも【クリボー】にとってそれほど重要なカードではないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP044 | 黄泉へ渡る船 |

|

被戦闘破壊誘発の効果で自身を戦闘破壊したモンスターを黄泉に運ぶ能力を持つモンスター。 同じパックに登場した《ニュードリュア》と極めて類似した能力であり、あちらは自身を戦闘破壊したモンスター以外も破壊対象選べて送りつけにも適しているが、こちらはモンスターを対象にとらない効果なのでより高い耐性貫通力となっている。 同じくモンスターを除去する能力を持つレベル3の水属性の水族には《スノーマンイーター》が存在しており、効果の発動条件とそれなりに高い守備力から自身が壁や特殊召喚のための素材として場に残りやすく、《デブリ・ドラゴン》による蘇生にも対応していたため、長らくあちらに優先する価値のないカードとされてきましたが、あちらは対象を取る効果で発動条件も他の効果で補助してやらないと遅く、対してこちらは自爆特攻によってすぐに効果を使えるので、対象耐性持ちの大型モンスターが闊歩する今となってはそんなに差はないのかもしれない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP045 | レオンタウロス |

|

ほとんどのモンスターとの戦闘で2000打点の下級アタッカーになれる獣戦士族モンスター。 しかし地属性の獣戦士族には最初から攻撃力が2000ある通常モンスターの《ジェネティック・ワーウルフ》が存在しており、あちらは直接攻撃する場合も2000打点で戦うことができ、守備力はこちらが大きく勝るものの2000どころか1800にも満たない数値でしかない。 攻撃力1500以下を指定する効果が受けられる点も通常モンスターサポートに勝っているとは思えず、《野性解放》の適性が高いことくらいしか見るべきところがない。 なお自身の打点アップ効果は通常モンスターとの戦闘では適用されないので、タイマン勝負はワーウルフの圧勝となる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | JP046 | エレクトロ軍曹 |

|

漫画GXでは機械族デッキ使いだったオブライエンが使用した下級モンスターの1体で、スペルビアショック後の定期購読特典大暗黒時代の産物。 銃火器を使う以外に外見的な炎属性要素は全く見受けられないが、オブライエンが使用したという縁だけで炎属性というそんな風なモンスター。 その効果は相手の場にセットされた魔法罠に毎自ターン1枚蓋をするというもので、効果は強力だが発動タイミングが限られているカウンター罠やバトルフェイズ中に発動するまたはしたい速攻魔法や罠カードに対して有効となります。 一方でフリチェ罠、特に開くだけの永続罠に対しては発動タイミングを強制できることを除けばほとんど効き目がなく、何よりもこのモンスターがいなくなると蓋が外れるという仕様が非常にイケていません。 下級で攻撃力1600ってのがその程度と言われるかアタッカーとしても使えると言われるかはまさしくモンスター効果次第って感じですねえ。 その微妙に間抜けというかミスマッチなカード名から、当時このモンスターのOCG化が決まった時は「ありゃ、エレクトロガンナーの方じゃないんだ?」と思ったものです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP047 | フォース |

|

原作の王国編で迷宮兄弟が使用した魔法カードで、原作では相手のライフポイントを半分にし、その半分にした数値分を自分のモンスターの攻撃力に加えるという凶悪極まりない効果でした。 当然ごとくOCGでは効果が変更され、モンスター1体の攻撃力を半分にする効果となりましたが、相手モンスターの弱体化と自分のモンスターの強化を同時に行えるということで、通常魔法ながら当時としては十分使いようのあるカードだったと言えます。 自分のモンスターの攻撃力も半分にできるのでまるっきり相手モンスターに依存しないのは良いのですが、現在は自分のモンスターを強化するにしても相手モンスターを弱体化させるにしても、より爆発力や捲り性能の高いものが多数存在しており、これに関しては速攻魔法ではないことも含め2つの作用を持つメリットが、片方に特化した効果に勝るところに至っていないかなという印象です。 真DM2では原作効果とほぼ同等のパワーのこのカードを拝むことができますが、やはりというかあまりに強すぎるので、デスティニードロー限定でカード自体の入手はできず、ほぼCPU専用の仕様とされてしまっている、残念。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP048 | 死者転生 |

|

カード名の通り《死者蘇生》の亜種となる存在で、墓地のあらゆるモンスター1体をサルベージできる汎用魔法。 しかし発動コストとして手札からの捨て札1枚を要求されるので、有効なカードをコストできてはじめて一人前という感じのカードです。 当然毎回捨てたいカードが手札に、サルベージしたいカードが墓地に揃うことは稀なので汎用カードとして採用されることはほぼなく、《死者蘇生》のような名称指定の効果も存在しません。 2枚回収できる《サルベージ》や《闇の量産工場》、同じ1枚回収でノーコストで使える《戦士の生還》や《ダーク・バースト》も存在するため、このカードを使うなら少なくともこれらの魔法カードに非対応のモンスターが選ばれることになるでしょう。 何だかんだで何でもサルベージできるというのはそれなりに強いのですが、《死者蘇生》のようにたまたま引いてきた時に展開が伸びる上振れ札ともなりにくいのも事実です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | JP049 | ワンダー・バルーン |

|

自身の手札を任意の枚数このカードに投資することで、その枚数分と同じ数のカウンターがこのカードに置かれ、以後その個数の300倍の倍率で相手の場のモンスターを全体弱化させる永続魔法。 投資する手札は毎ターン注ぎ足すことができ、弱化数値はカウンターの数に依存するのでターンを跨いでも効果が継続するし、《強者の苦痛》と違ってレベルを持たないXモンスターやLモンスターに対しても有効となる。 しかし耐性の類はないので壊されると全てが水の泡であり、貴重な手札の投資先としてはあまりに効果が弱いと言わざるを得ないカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP050 | フリッグのリンゴ |

|

アニメ版5D’sに登場した、北欧神話に登場する「黄金の林檎」を元ネタとする罠カードで、アニメ版DMに先行して登場していた《フライアのリンゴ》よりも先にOCG化されたカード。 自分が相手の直接攻撃で戦闘ダメージを受けた時に発動でき、受けた戦闘ダメージ分の自分のLPを回復しつつ、その回復したLPと同じ攻守を持つ闇悪魔のトークン1体を自分の場に特殊召喚する効果を持っている。 受けた戦闘ダメージ分を即座に回復できる代わりに出てくるのがトークン1体だけになった《冥府の使者ゴーズ》という感じで、出てくるトークンの強さが受けた戦闘ダメージに依存するあちらに対して、こちらはこのカードの効果で回復した数値に依存しますが、特殊な状況下を除いて処理に違いが出ることは少ないでしょう。 《冥府の使者ゴーズ》自体が手札誘発と言えど今となってはあまり良い発動条件ではなくなっているわけですが、それを場にセットする通常罠カードでやるとなるとさすがに現在では実用性の低いカードで、今後名称指定のサーチ・サルベージ手段が用意されたとしても厳しいカードです。 イラストとしてはスーレアのホイル加工が映える水の滴る黄金の林檎が見た目に非常に美しく、食べ物が描かれているカードという珍しさもあって個人的には当時お気に入りのカードでしたね。 |

|||

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/07 14:07 評価 3点 《天魔大帝》「総合評価:有効な範囲が限定的であり、展開する旨み…

- 12/07 13:52 評価 5点 《龍大神》「総合評価:抑止力にはなるかも。 エクストラデッキを…

- 12/07 13:46 評価 6点 《修禅僧 ゲンドウ》「総合評価:リンクモンスターに対して有用なメ…

- 12/07 13:27 評価 4点 《サイコロプス》「総合評価:《出たら目》との併用でハンデス狙い…

- 12/07 12:38 評価 9点 《虚竜魔王アモルファクターP》「総合評価:バトルスキップを組み…

- 12/07 11:08 評価 5点 《X-セイバー ガラハド》「《X-セイバー》の《ライトロード・…

- 12/07 10:17 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/07 03:22 評価 8点 《ティンダングル・ハウンド》「ティンダングルの高打点を担うアタ…

- 12/06 23:52 評価 6点 《N・ブラック・パンサー》「 黒いマントをまといし謎の猫であり…

- 12/06 20:24 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 18:07 評価 9点 《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》「総合評価:《アルテ…

- 12/06 16:41 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 15:38 評価 9点 《聖なる篝火》「*《三戦の才》でも引けられる貫き札かつ自分の先…

- 12/06 12:27 評価 10点 《青眼の精霊龍》「総合評価:《青眼の究極霊竜》を呼び出し妨害を…

- 12/06 11:04 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性