交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > ストラクチャーデッキ-閃光の波動- コンプリートカード評価(みめっとさん)

ストラクチャーデッキ-閃光の波動- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Ultra ▶︎ デッキ |

3 | JP001 | 天空勇士ネオパーシアス |

|

ストラクチャーデッキ「閃光の波動」の看板を飾ったまさかの《天空騎士パーシアス》の上位版となるモンスター。 過去のストラクでは《ヴァンパイア・ロード》の上位版となる特殊召喚モンスターである《ヴァンパイアジェネシス》が看板を飾っていたのでまるっきり考えられない流れではなかったのですが、元が真DM2のゲームオリジナルモンスターであったことを考えるとかなりの大抜擢であり、ここから「パーシアス」は様々な派生モンスターが登場し、最終的にはカード効果に指定されるにまで至ることになります。 その能力は《天空騎士パーシアス》1体をリリースして手札から自己SSできるというものですが、特殊召喚モンスターではないため《神の居城-ヴァルハラ》などの別な効果で普通にNS・SSすることもでき、能力的にはあちらよりも多少攻撃力が上がっているだけで貫通+1ドローに変化はなく、最上級モンスターとしてはかなり物足りない。 《天空の聖域》が場に存在していれば相手よりLPが多い時にその差分が自身の攻撃に加わるため、元々の攻撃力もそれなりに高いのもあって他の最上級天使族モンスターを遥かに凌ぐ攻撃力を獲得できますが、これもその効果自体は下級モンスターである《力の代行者 マーズ》と何ら変わらないので最上級モンスターであるこのカードを入れてまでやる価値があるのかは微妙なところ。 特化した構築ならそれなりに使えるとは思いますが、《神の居城-ヴァルハラ》が登場した当初からのその効果で特殊召喚されることはほとんどなかったくらいなので、現在の最上級天使族モンスターの選択肢としてはもはや眼中に入らないカードと言わざるを得ないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP002 | 天空聖者メルティウス |

|

永続効果によってライフ回復に連なる形で相手の場のカード1枚を万能単体除去するかなり特殊な効果を持つ天使族モンスター。 効果の適用に回数制限はなく、カウンター罠を発動することが適用条件でかつ永続効果なので、この効果に対してカードを発動するタイミングがないのは当然として、チェーン処理の途中で相手のカードを選んで破壊するという非常に変わった性質を持ちます。 またカウンター罠の発動さえ通れば効果が無効になってもこの効果は適用されるため、お触れを先張りされていてもこのモンスターとカウンター罠とでお触れを壊しにかかることも可能です。 惜しむらくは、この耐性貫通力が高く後出しで防ぐことが難しいこの除去効果が、《天空の聖域》が場に出ていなければ適用されない追加効果というところで、それ故に点数はここまで下げざるを得ないかといったところですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP003 | 智天使ハーヴェスト |

|

アタッカーの体をしたカウンター罠のサルベージ要員となる下級天使族モンスター。 発揮する効果自体は稀少なものとなりますが、発動条件が被戦闘破壊誘発なので効果を使えることにはあまり期待しない方が良いでしょうし、そもそもデッキに採用される際の優先度自体も低くなるでしょう。 サルベージするカウンター罠に関しても、相手に見えている以上、通告のようなある程度後出し性能が高いものや、《強烈なはたき落とし》のようなカウンター罠でありながら能動的に使えるものを選ばないと厳しいところもあります。 有利な状況をさらに有利にする牽制以上の役割を見出し難く、こういう効果はテーマ所属の必須級モンスターが1や2のメイン効果とは別に3のおまけ効果として持っているくらいじゃなきゃですねえ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP004 | 勝利の導き手フレイヤ |

|

この時期にOCGに登場していた女性モンスターの中でもそのイラストに特に人気のあったカードという印象が強い天使族モンスター。 閃光Rでリメイクされなかったどころか再録もされずにがっかりしたデュエリストも少なくなかったのだとか…。 その能力はほぼ《コマンド・ナイト》の天使族版という感じで、勝利の導き手は言い過ぎかもしれませんが、自身を含めた味方同族全てをチアアップしてステータスを上げ、また同族によって相手の攻撃から守られます。 アニメには同じく《コマンド・ナイト》の天使族版となる能力を持つ「コマンド・エンジェル」というモンスターが登場しており、何故そちらを無視してまでこのモンスターの効果をこれにしなければならなかったのかは正直謎ですが、あちらとは攻守だけでなくレベルも属性も異なるため運用には相応の違いが出てくるでしょうね。 特に光属性のこのモンスターと炎属性である「コマンド・エンジェル」とでは種族適性に関わるところに差が出てくると思うので、何らかの追加効果を得るであろうOCG版「コマンド・エンジェル」の逆襲に期待しましょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP005 | コーリング・ノヴァ |

|

その姿から「クリスマスリース」とも呼ばれる被戦闘破壊誘発のリクルーターであり、先行していた《荒野の女戦士》の効果の仕様の反省を踏まえたリクルート範囲を持つカード。 5つの基本ステータスが完全一致しており、同じ攻撃力の範囲で光属性モンスターなら何でもリクルートできる《シャインエンジェル》に対して、こちらは光属性でかつ天使族限定となっている代わりに、守備表示での特殊召喚が可能で《天空の聖域》の適用下では本来リクルート範囲外となる《天空騎士パーシアス》も特殊召喚することが可能となっている。 《荒野の女戦士》は一応《巨大ネズミ》とは種族が異なるという大きな違いがあったので、全ての要素が《シャインエンジェル》と一致しているこのカードの効果がこのようになるのは必然であったとも言えますね。 これにより《マシュマロン》や《アルカナフォース0-THE FOOL》のような低攻撃力の戦闘破壊耐性持ちモンスターでも安全にリクルートすることが可能で、状況によっては《天空勇士ネオパーシアス》の自己SS能力を使うための補助もできるわけですが、現在ではこれらの仕様が強みになるということはかなり稀です。 《シャインエンジェル》とはどちらからスタートしてもデッキに存在する限りお互いをリクルートし続けられるという性質を持つため、使うならむしろ競合であるあちらとの併用を考えるべきと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP006 | ホーリー・ジェラル |

|

《天空の聖域》が存在する場合に戦闘破壊されること以外で墓地に送られることで自分のLPを定数回復する効果を発揮する天使族モンスター。 効果・コストを問わず手札やデッキからの墓地送りでも効果が誘発する発動条件は優秀ですが、それそのものが強いわけではない特定のフィールド魔法が存在する時のみ発動できる効果がこれだけというのは回復量も含めて流石に物足りない。 一応下級モンスターとの戦闘では簡単には破壊されないような守備力を設定しているのはちゃんとしていると思いますが、それはそれとして使う理由にはならないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP007 | ジェルエンデュオ |

|

《カイザー・シーホース》の亜種となる光属性に対応するダブルコストモンスターで、こちらは光属性でかつ天使族のリリース2体分にしかならない代わりに、無条件で無限に戦闘破壊されない有用な耐性が付属しており、さらに自身も天使族ということで【天使族】ではあちらよりも様々な面で噛み合うモンスターとなっている。 ただしダメージを受けると自壊してしまうことから攻撃力の方がだいぶ高いのに攻撃表示で出しておくのは危険で、他の攻撃表示モンスターが戦闘破壊された際に連鎖的に破壊されてしまう場面も少なくない。 また守備力が0なので貫通で戦闘ダメージを受けると大惨事というのがかなり噛み合っていないカードでもあり、この辺は当時の《魂を削る死霊》や《マシュマロン》の存在を踏まえた上で意図的にそのように調整されたところが大きいと思われます。 メリット効果となるリリース2体分になる能力と戦闘破壊耐性が発動しない効果、デメリット効果となる自壊が発動する効果ということで、これを無効にしたり発動できないような制約を敢えて課すことでデメリットのみを踏み倒すことも一応可能ではあります。 しかし懐かしいですね、このモンスターのことを仲間内では「ななことそらまめ」って呼んでいたあの頃の記憶が蘇ってきます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP008 | デュナミス・ヴァルキリア |

|

下級バニラ天使最高打点となるモンスターで、DM3に付属する10種の特典のうち、このカードはランダム封入ではなく予約特典として手に入るカードでした。 この下は同じ2期登場のシャインアビスで16打点、その次は1期の《フレンドシップ》の13打点になってしまうので、貧弱上級バニラが結構多いことも含め、天使族は下級バニラの質がとても悪い種族であると感じます。 それでも天使族には守備力2000の《ハープの精》とかがいるので、1期の下級バニラの最高打点が地雷獣の1200である雷族よりはましですが…。 光天使という種族の花形なので、運用的にはレインボーフィッシュとか《シーザリオン》の天使版という扱いで差し支えない。 高橋和希氏がDM3オリジナルモンスターとしてデザインしたモンスターの1体でもあり、そのシクレアは大変美しく、アニメへの登場やダーク&カオス化も経験しており、古くからのファンも多いモンスターです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

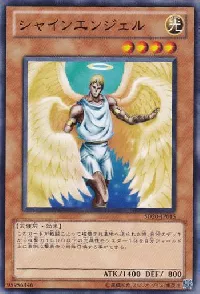

7 | JP009 | シャインエンジェル |

|

第2期に登場した6つの属性のリクルーターの中でも、属性に対する種族設定の適性が圧倒的に高いモンスター。 何しろ天使族は現在でも光属性モンスターの最大シェアを誇る種族であり、その種類数は地属性担当で獣族の《巨大ネズミ》を遥かに凌ぎます。 しかし天使族による天使族のためのリクルーターかと言われると意外とそうでもなく、それ以外の光属性デッキで使われていたイメージの方が強く、それだけリクルート先に優秀なモンスターが多いということの証左とも言えるでしょう。 相互リクルートができるコーリングノヴァや、リクルート先のリクルーターであるユーフォロイドなどの存在から、リクルーターで自爆特攻の数珠繋ぎをする際には是非とも使いたいモンスターですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP010 | 神聖なる魂 |

|

同じパックには墓地の自身と同じ属性のモンスター1体を除外することで出せるエレメントの属性を持つ4体の『精霊』特殊召喚モンスター群が存在するのですが、光属性のこのモンスターはそれらとは命名則が異なり、除外するモンスターも2体必要になる代わりにレベルも戦闘能力もこちらの方がやや高い。 イラストに描かれている男性がちょっとイケメンなペナルティのワッキーとか言われていたのがとても懐かしい。 X召喚システムの登場によりその存在意義が大きくなり、高レベルのS素材やランク6XのX素材として用いるのが主となるでしょう。 類似する召喚条件を持つモンスターに対して繰り返し言っていることではありますが、コストとして墓地のモンスターを除外することを何かに活かせればなお良いですし、天使族はそれが比較的得意な分野でもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP011 | 天空騎士パーシアス |

|

元々は真DM2のゲームオリジナルモンスターとして登場した上級天使族モンスター。 上級モンスターとしては心許ない攻撃力ですが、貫通+戦闘ダメージ誘発の1ドローという良質な組み合わせの効果を持っており、継続的にアドバンテージを獲得できるモンスターとしてグッドスタッフ系のデッキでも普通に使われていたカードでもあります。 現在ではさすがに力不足が過ぎるステータスと能力ですが、自身を名称指定した効果や召喚条件を持つモンスターが存在するほか、派生モンスターの登場、最終的には「パーシアス」モンスターという括りでカード群となるまでに至っており、元が一介のゲームオリジナルモンスターとは思えないほどの優遇を受けている。 このモンスターのライバルとして生み出されて以来放置されたままの《地獄将軍・メフィスト》が不憫でならない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

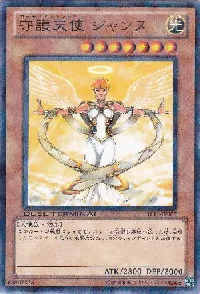

5 | JP012 | 守護天使 ジャンヌ |

|

第2期に登場していた融合モンスターである《聖女ジャンヌ》のリメイクモンスターであり、5つの基本ステータスはあちらと全て一致している。 当時の通常召喚可能な最上級天使としては最高の攻撃力を持っていたのですが、今やメインデッキの最上級モンスターがドラゴン族と同じくらい充実した天使族ではあまりに競合相手が増えすぎて現在は一線を退いています。 少なくとも《神の居城-ヴァルハラ》がOCGとして世に出る頃には、もうこのカードより強い最上級天使は色々といたよなあという感じです。 《神の宣告》などで消費しまくったライフを取り戻したりもでき、特にこのカードを場に出すための補助にもなる《死皇帝の陵墓》とはなかなかの相性の良さなのですが、今後「ジャンヌ」がテーマ化しない限りはお呼びがかかることは少ないでしょう。 2021年には何の因果かブルシクに選出されたモンスターでもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP013 | 力の代行者 マーズ |

|

最初に登場した「代行者」モンスターの1体で、火星を担当する天使族の下級モンスター。 同期の《裁きの代行者 サターン》と同じく《天空の聖域》が自分の場にあることで適用されるお互いのLP差を参照した能力を持っており、このカードは自分のLPが相手よりも多い時にその差分がそのまま自身の攻守になるという能力を持っている。 これによりライフアドバンテージをとにかく重視した戦法をとることで4000を超える攻守を持つようになることもざらにあり、複数体並べることで片方で相手に与えた戦闘ダメージが後続のこのカードの打点にそのまま加わってその脅威はさらに大きなものとなる。 加えて魔法カードの効果に対して完全耐性を持っており、魔法による除去効果なども受けなかった点から在りし日の【天空の聖域】においては間違いなく主軸に据える価値もあったフィニッシャーを担当するモンスターでもありました。 自分の魔法の効果も受けないので装備魔法による自己強化もできませんでしたが、《ダグラの剣》による自分のLPを回復する効果はこの耐性の影響を受けないというのも大きかったですね。 現在では魔法カードに対する完全耐性の価値の低下や、このカードや《天空の聖域》に対するフリチェの除去や効果無効に対してあまりに脆いので厳しいカードとなりましたが、時に6000や8000にすら到達するその打点は「力の代行者」の名に恥じないものがあると思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP014 | 吸収天児 |

|

自身が戦闘破壊したモンスターのレベルを参照して自分のLPを回復することでライフアドバンテージを獲得する能力を持つ「九州男児」の言葉遊びカードとなる天使族モンスター。 どっちかというと「裸の大将」って感じの見た目なのですが、これって「九州男児」の一般的なイメージと言えるのでしょうかね? 種族・属性・攻撃力が一致し、同じ発動条件で類似する回復効果を発揮する《ロイヤルナイツ》とは相互互換となる。 同じ発動条件でライフアドバンテージを獲得するなら、発揮する効果が相手へのダメージでその倍率もこのカードより高い《KA-2 デス・シザース》の方が使い甲斐があるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP015 | ロイヤルナイツ |

|

同じ種族・属性・攻撃力を持つ《吸収天児》と相互互換となる能力を持つモンスター。 こちらはレベルを持たないXモンスターにも対応していますが、守備力を持たないLモンスターにはあちらと同様に対応しておらず、あちらとはレベルが異なるので相性の良い効果はかなり変わってくる。 とはいえ効果内容が内容なのでどちらも1点であることに変わりはない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP016 | 豊穣のアルテミス |

|

自身がモンスターゾーンに存在する限り、カウンター罠が発動する度にその場で自分が1枚ドローできるという【エンジェルパーミッション】と呼ばれるデッキの成立に関わる能力を持つモンスター。 相手のカウンター罠にも反応でき、効果に名称ターン1がない点と永続効果なので発動も伴わないという点が特に優れている。 無効破壊系のカウンター罠ならドロー効果によって1枚のアドバンテージとなり、手札コストを要求するカウンター罠なら等価交換で使用することができるようになり、場に複数体揃えられればさらにドローを加速させることもできます。 あくまでカウンター罠とセットで揃えてはじめて機能する効果であり、カウンター罠の多くは自発的に発動できないという難点もありますが、登場時期やハマった時の強さを考えれば上出来なカードと言っていいでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP017 | 救済のレイヤード |

|

《豊穣のアルテミス》の同じ適用条件で発揮する能力が自分の除外状態の天使族モンスター2体の手札への回収に変化しているモンスター。 1度にアドバンテージを稼ぐ力はアルテミスを凌ぎますが、何らかの効果やコストで回収すべき天使族を除外する必要があるのが手間で、回収領域がこれなので適用に名称ターン1がないことの強みも活かしにくい。 《朱光の宣告者》とかが自身やコストになる天使族を除外して発動する効果とかならまた違ったのかもしれませんが、そうではないのでアルテミス以上に事故要因になる可能性が高く、あちらと違って《シャインエンジェル》や《コーリング・ノヴァ》でリクルートできることも現在では強みにはなり得ないでしょう。 ポテンシャルはそれなりに高いのですが、上記のような問題から唯一活躍できそうな【エンジェルパーミッション】においても優先度は低いという残念なカードになってしまっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP018 | 裁きを下す者-ボルテニス |

|

自分がカウンター罠を発動した効果処理後に手札で効果を発動でき、コストとして自分の場のモンスターを全てリリースすることで自身を手札から自己SSできる2800打点の最上級天使族モンスター。 さらにこの方法で特殊召喚した時に新たに誘発する効果によって、リリースしたモンスターのうち天使族モンスターの数まで相手の場のカードに対して対象を取らない破壊効果を出すことができる。 自分の盤面のモンスターを全て失うという大きなリスクがありますが、その発動条件から相手ターンでの妨害としても使うことができ、カウンター罠で1妨害をした後にこの効果で相手の盤面を荒らしてさらなる妨害とすることができる。 トリガーを引けるのがカウンター罠ということで任意のタイミングで誘発させにくいという欠点があるため、特定のタイミングで必ず発動機会が訪れる《強烈なはたき落とし》などと併用するのも良いでしょう。 そのターン盤面のモンスターによる防御が基本的にはできなくなる点は、《朱光の宣告者》などの手札誘発モンスターや他のカウンター罠などに委ねるほかないでしょう。 後にこれが「ダークモンスター」化した《ダーク・ボルテニス》がこれの闇属性版でかつ小回りが利く版となる能力を持って登場しましたが、いかんせん空気でしたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

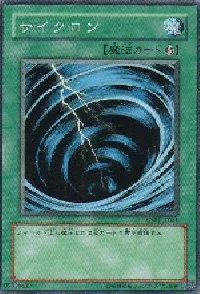

10 | JP019 | サイクロン |

|

良質を通り越して環境を破壊するヤバい魔法カードを大量に世に送り出してしまった第2期のレギュラーパック第1弾「マジックルーラー」出身の割りモノ系速攻魔法。 かつて制限カードだったこともあるこのカード、初期からこのゲームをやっていてお世話にならなかったプレイヤーはまずいないでしょう。 上から叩く!1枚から叩く!発動タイミングを選ばずにノーコストで叩く! とにかくその圧倒的な癖の無さと汎用性の高さとリスクの低さが特徴で、現在は《ツインツイスター》や《コズミック・サイクロン》といった後発の割りモノ系速攻魔法に優先されることは少なくなりましたが、その有用性の高さは未だ健在と言えるかと思います。 サイクロンで伏せてあるサイクロンを壊してしまうのは、その昔よく見た光景でしたねえ…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP020 | 抹殺の使徒 |

|

セットモンスターを専門に切り裂く魔法カードで、破壊して除外するため墓地効果を使わせず、さらに破壊したモンスターがリバース効果モンスターの場合はお互いのデッキまで追跡して同名カードを根絶やしにする。 後に誘発貫通札として《墓穴の指名者》と双璧を成す最強の「指名者」速攻魔法である《抹殺の指名者》となるカードでもあります。 リバース効果モンスター全盛期のかつての環境ではそれなりの需要があり、規制経験もあるカードなのですが、表側守備表示モンスターも破壊できる《シールドクラッシュ》が登場して以降はそちらの方が優勢になり、破壊したモンスターを除外するだけではメリットとしては弱くなり姿を消していきました。 今特有の強みがあるとするならば、自分のリバース効果モンスターをデッキから連鎖して除外できることになってくるのでしょうかね? 個人的に画像左下の手に持つ盾?に薄っすらと浮かんだ赤いものが、盾の模様なのか血なのか何かの手違いでついてしまった汚れなのかずっと気になってる次第でございます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP021 | 早すぎた埋葬 禁止 |

|

私自身も使用していた《宇宙砦ゴルガー》を含め【セルフバウンス】要素を持つデッキの永遠の憧れである蘇生効果持ちの装備魔法。 2期のカードなので発動に名称ターン1なんてあるはずもなく、モンスター効果が無効とか攻撃できないとかも何もありません。 ライフコストとこのカードが壊されたらそれに連なるモンスターも破壊されるというデメリットだけで調整は十分だとされたのでしょう。 《アームズ・ホール》登場以降、装備魔法を引き寄せるのも楽になり過ぎ、破壊以外でフィールドを離れたらモンスターは破壊されないことを悪用できるカードもあまりに増えすぎましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP022 | 光の護封剣 |

|

原作漫画において王国編より以前から存在する遊戯を象徴する魔法カードの1つで、相手だけ継続的に制限なく攻撃を止められるカードは実は結構貴重。 発動後は永続魔法のように場に残りますが、このカード自体はあくまで通常魔法なので、このカードの発動にチェーン発動された効果によって破壊された場合でも、発動時効果となる《闇をかき消す光》部分だけはちゃんと適用される。 私もかつては《宇宙砦ゴルガー》でセルフバウンスするためのカードの1枚として【エーリアン】で使用していましたし悪い効果ではないですが、原作での存在感なども考えると、そろそろ《聖なるバリア -ミラーフォース-》や《激流葬》のような何らかの専用サポートカードが欲しいと感じるカードですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP023 | 大嵐 制限 |

|

羽根帚が禁止カードになっていた頃のストラク収録札の大常連だったバック剥がし魔法。 自分の魔法罠も破壊してしまう点が帚から調整されていた部分だったのですが、ペンデュラムゾーンに置かれたモンスターも含めた自分の魔法罠の被破壊誘発効果を出すことができる、つまり先攻で展開するためのカードの一種として使うこともできるようになってしまったため、帚と入れ替わる形で禁止カードとなりました。 帚には専用のサポートもありますが、それでもこちらが禁止というのが、単純なアドバンテージ獲得能力だけでなく先攻でも展開に繋がる札として使えるというのがいかに重いかを感じさせられます。 まあ色々と思うところもありますが今はライストなんてカードもあるという状況なので、帚・大嵐・ハリケーンは今後も3種のうちどれか1種を1枚までというレギュレーションを継続していただけると助かります。 2023年12月追記:《ハーピィの羽根帚》とこのカードを同時に使用可能なレギュレーションが実現してしまうなんて…。 《ライトニング・ストーム》が普通に準制限をキープしているので完全に油断してましたね…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP024 | テラ・フォーミング 制限 |

|

発動条件も発動後の制約も名称ターン1もないが、1:1サーチ以外に効果がない通常魔法で現在も規制を受けている数少ない通常魔法の1枚。 テーマデッキがこぞってフィールド魔法に力を集めすぎた結果遂にこのカードにメスを入れられてしまいました。 さらにテーマ系だけでなく《魔鍾洞》のような汎用系でも極悪なフィールド魔法が登場したため、その後登場した相互互換の罠カードである《メタバース》もあえなく制限に放り込まれてしまうことになります。 10期以降のリミットレギュレーションは、環境テーマに関しては実質構築不能にするような無慈悲なものではなく、キーカードにアクセスできるカードを減らすことでその安定初動を劣化させるという傾向が続いていますが、こちらもその例に漏れない感じで、何度赦しても再犯を犯しそうなこのカードは当分制限カードから動くことはないでしょう。 何かの間違いでワンフォ準のようなことが起こらないとも言えませんが、長くは続かないでしょうね。 当然ですがフィールド魔法を使うテーマは何も環境デッキばかりではないので、こういう時にリンクスのリミット制のようなものが上手いこと効かないもんかなと思ってしまいますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP025 | ダグラの剣 |

|

原作のバトルシティ編においてイシズが《ムドラ》に装備した装備魔法。 作中では装備モンスターの攻撃力を上げるだけのカードでしたが、OCGでは天使族専用となった代わりに装備モンスターが相手に与えた戦闘ダメージ分自身のLPが回復する効果が設定された。 装備対象となる天使族の中には《力の代行者 マーズ》や《天空勇士ネオパーシアス》や《エンシェント・ホーリー・ワイバーン》といった相手よりも自身のLPが多いほど自身の攻撃力が強化される能力を持つモンスターが存在しており、それらと併用したり複数並べることで驚異的な攻撃力を得ることも可能となる。 それしか効果がないというのは現在ではさすがに厳しいですが、登場した3期のカードプールならマーズの必殺武器として間違いなく存在価値のあったカードだったと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP026 | 天空の聖域 |

|

第3期に登場し、このカードが収録されたレギュラーパックのパック名にもなった天使族のホームグラウンドとなるフィールド魔法。 しかしその効果は《マシュマロン》が貫通にも強くなるとか《シャインエンジェル》が戦闘ダメージを気にせずに自爆特攻ができるようになるという程度で、種族のサポートとしては何のアドバンテージにもならないかなり質の低い効果でしかありません。 しかしこのカードと同時に登場した、場にこのカードがあることで効果を発揮する数々のカードにとっては欠かせないカードで、現在ではその量も増え質も高くなっており、まさに「カード名が本体」と言えるカードです。 ただそれはそれとして、今登場していたならさすがにもう少しましなカードになっていたことも間違いないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP027 | ライトニング・ボルテックス |

|

原作のバトルシティ編で洗脳城之内が使用したモンスターを直に抹殺する除去魔法。 《サンダー・ボルト》との違いは発動に手札コストが必要なことと、表側表示モンスターしか破壊できないこと。 これは当時禁止カードだったサンダーボルトを調整した結果なのですが、サンダーボルトが禁止解除されたために、モンスターを除去するカードとしては単なるあちらの劣化版になってしまいました。 現在ではむしろ調整した部分、つまり状況次第で相手モンスターを一部残したまま全体除去が行えることと、発動のために手札を切ることが、差別化点でありメリットとなるという状況に。 とはいえ私自身も確実にこのカードにお世話になった時期もございまして、特殊なレギュレーション下でデッキを構築するようなデュエルでは、捲り札として一定の人気はありそうなカードですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP028 | 打ち出の小槌 |

|

このカードを発動した分の手札は減ってしまいますが、手札の任意のカードを任意の枚数デッキに戻してその分だけドローできる魔法カード。 直に引いてしまったカードをデッキに戻す汎用的なカードとしては優秀な方で、ドローすることで誘発する効果もついでに使えたりする。 まるで錬金術同然のように、振るだけで持つ者の望みを叶える存在としての『打ち出の小槌』のイメージには遠く及ばない性能ですが、登場当時は中々の人気カードでストラクへの収録回数もそれなりにあり、現在でも愛用するデュエリストも存在することでしょう。 実はアニメGX出身のカードであり、当初は発動したこのカードもデッキに戻せてドロー枚数の勘定に含まれるという、アド損しない手札交換ができてしまう強力カードでした。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP029 | 女神の加護 |

|

ゲーム作品などに触れていなかった人にとってはこのイラストが《逆転の女神》の衝撃的な髪型のお披露目となったカード。 発動時に3000という1枚から単独で発動できるカードとして破格の回復量を持つカードですが、表側表示の状態から場を離れると3000ダメージを受けてプラマイ0になってしまう。 主に相手とのライフポイント差が重要になる《天空勇士ネオパーシアス》や《力の代行者 マーズ》らに向けた一時的な『ドーピング』的なカードという使い方になるでしょう。 幸いにもLPを「失う」のではなく「ダメージを受ける」効果なので、他の効果によってダメージを0にしたり《マテリアルドラゴン》の効果で回復に変換することもできます。 またこのカードの発動にチェーン発動した効果でこのカードが場を離れた場合や、発動後に永続罠であるこのカードの効果が無効になっている場合はダメージを受ける効果も発動しない仕様になっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

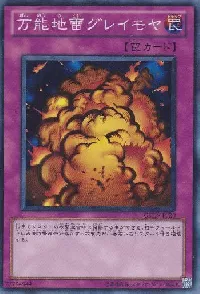

3 | JP030 | 万能地雷グレイモヤ |

|

真DMにおいて《青眼の究極竜》や《ゲート・ガーディアン》すら葬る「最強の罠カード」の名を欲しいままにした除去罠であり、伏せた後の返しの相手ターンが終わると消えてしまうが、《激流葬》が未登場のDM2や3でもCPU相手に大活躍したカード。 それがDM3のゲーム付属カードとして満を持してOCG化したのだが、その効果は攻撃反応型の除去罠で、相手の攻撃表示の最強モンスター1体を爆破するという効果…あれ?これ既に出てる《聖なるバリア -ミラーフォース-》の単なる下位互換では?という感じで、最強の罠というイメージを抱いていたデュエリストたちからは若干肩透かしなカードになってしまった。 対象を取らない効果なのは悪くないが、攻撃してきたモンスターを爆破できるとは限らないという点では《炸裂装甲》にも負けており、《炸裂装甲》が活躍していた頃は対象耐性持ちモンスターなんてほとんどいなかったので、総合的な使い勝手ではこちらの方が劣っていた感じです。 まあそもそもこのカードが最強の罠と言われていたゲームでのこのカードの効果がまんま《炸裂装甲》なわけですが、このカードの場合は何よりもカード名の最強感が凄まじいのでその辺の補正もあるかと思います。 イラストは2種類ありますが、ゲームでのイラストがそっちということもあり、私は大爆発が起こってるヤツの方が断然好きですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP031 | 攻撃の無力化 |

|

原作が初出のカードであり、攻撃反応型でしかも対象を取る効果という珍しいカウンター罠。 効果はモンスター1体の攻撃を止めるだけですが、カウンター罠なのでチェーン発動できるカードが限られているために無効にされにくく、そのままバトルフェイズを終わらせるので1枚でそのターンのそれ以上の攻撃を流せるのは悪くないです。 気軽に使えるカウンター罠ということで、カウンター罠の発動でトリガーが引かれるアルテミス用のカードとしてなら多少は採用の余地があるでしょう。 盤面的にはなんの解決にもなっていませんが、カウンター罠というものは1度場に出たらあとは殴ってくるだけというようなモンスターを抑止できないものがほとんどなので、その点では貴重なカードと言えます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

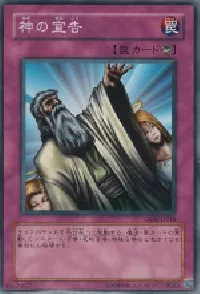

10 | JP032 | 神の宣告 |

|

第1期に登場したはじまりの「神の〇告」カウンター罠、通称「神罠」シリーズにして、ずっと愛用し続けている個人的に最強の、少なくとも最高のカウンター罠だと考えているカードです。 捉える範囲は魔法・罠カードのカードの発動及び発動を伴わない召喚・特殊召喚行為全般となっており「攻めの神宣は強い、守りの神宣は弱い」などとも言われるように、罠デッキが用いる相手が後攻から放ってくる《ハーピィの羽根帚》・《ライトニング・ストーム》・《拮抗勝負》・《レッド・リブート》などへの防御手段としてだけでなく、マストカウンターに突き刺して相手の後攻からの反撃の芽を摘み取るマウンティング的な使い方もできるカードで、相手の初動となるNSや魔法カードをこれで止めたら、相手の動きが止まってそのまま勝ってしまったなんて経験をしたことがあるデュエリストたちも少なくないはず。 「ライフを半分払う」というコストは、発動時の自分のライフポイント次第で重くも軽くもなりますが、現在のライフがいくらであれいつ何時でも支払うことが可能というのが最大の魅力で、相手の魔法・罠カードを防ぐ手段はこれに全て委ねているデッキもけして少なくはないでしょう。 多くの罠デッキにとって、相手が手札から発動したリブートをはじめとするカウンター罠にチェーンできる唯一の命綱になり、とにかく1枚で様々な種類のカードを見られるというのが本当に強くて、ライフの半分程度なんぞ喜んでくれてやるわ思える所以となります。 その一方で手札・墓地誘発の効果や既に場に出てしまっている魔法・罠・モンスター効果に対応できないので、相手によっては自分が後攻の場合に使いどころがほとんどないという弱点もあるため、環境によっては同じカウンター罠である《神の通告》や、《激流葬》や《神風のバリア -エア・フォース-》などのアドバンテージ差を埋められる除去系の通常罠、《群雄割拠》や《御前試合》のような後攻からでも強い永続メタ罠が優先される場合も少なくない。 自分のデッキの急所となるところや苦手なカードは何なのか、どの神罠なら強く使えるのか使えないのかはしっかり考えなければならず、当然対戦するデッキ毎場面毎に適切にマストカウンターを見極める能力も重要となります。 と、まあ長々と講釈を垂れてしまいましたが、これからも何卒私の罠カードたちを帚やライスト、拮抗やリブートなどからはもちろん、《ダイナレスラー・パンクラトプス》や《天霆號アーゼウス》みたいなのが突然出てくることからもお守り下さい神サマ!ってのがホントのトコロです…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP033 | マジック・ジャマー |

|

綺麗な楕円形ではなく、若干ほよよんとした形状の魔法陣のイラストが特徴で、「ジャマー」とは日本語訳するとその名の通り邪魔するという意味である、イエスかノーか?と問われると100%ノーとは言えない、そんな感じの魔法専門のカウンター罠。 登場当時は《サンダー・ボルト》や《ハーピィの羽根帚》などの高パワーの魔法カードを防ぐことのできるカウンター罠として一定の需要がありましたが、発動に手札コストを要求される上に、《神の宣告》や《魔宮の賄賂》よりも対応範囲が狭いことから次第に使われなくなりました。 ただ魔法カードのみを専門に防ぐ類似効果を持つ罠カードと比べると、概ねこちらの方が使い勝手で勝っているという印象です。 《マジック・ドレイン》だとか《封魔の呪印》だとか《八式対魔法多重結界》だとか色々と使ってみても、結局このカードでいいなという感じでしたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP034 | 盗賊の七つ道具 |

|

罠カードの発動を専門に防ぐカウンター罠で、カウンター罠も止められることと、発動コストがライフポイントということで手札や場のカードを消費せずに済むことから、一定の強さはあると感じるカード。 しかし《マジック・ジャマー》に比べると、競合となるカウンター罠により汎用的の高いカードが多く、それらに対する明確な強みの少ないこのカードを優先するのは難しい。 せっかく道具をモチーフとして生まれたカードなので、このカードを名称指定した使い手となる盗賊モンスターでも出てくれれば有り難いんですが…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP035 | 光の召集 |

|

効果によって手札を全捨てして、その効果処理時に墓地に捨てた手札と同じ枚数の光属性モンスターを選んでサルベージすることで、手札か墓地のモンスターと全とっかえされるという罠カード。 お互いのターンにフリチェで使える効果によって墓地のモンスターが手札に加わるので、《エフェクト・ヴェーラー》や《原始生命態ニビル》などの手札誘発モンスターの回収手段としても適しており、相手の《墓穴の指名者》などを避ける効果としても一定の価値があります。 普通の魔法罠カードを捨て札にしてしまうとお得感がなくなるので、手札から捨てられることや墓地に送られることで誘発する効果を持つモンスター、または墓地で発動する起動効果を持つカードなどを捨て札にできるとなお良い。 ただし《マクロコスモス》などをチェーン発動されると手札を全除外するだけで効果処理が終わってしまうので注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP036 | 天罰 |

|

5D’s時代にあたる第6期、打たれてしまったオネストやカルートやゴーズなどの手札誘発、ネクガなどの墓地効果を上から叩いてストップさせることができるそれはもう貴重なカウンター罠でした。 コストはともかくモンスター効果を止めること自体は通告と同じ性能なので、後出しでスタバを退治できることがどれほど心強かったかを今一度噛みしめたいです。 ですがそこまで貴重な効果を持ったカードであったにも関わらず、当時からそこまで広く採用されていたわけではなかったという事実が、手札コストの重さと、この適用範囲でこのカード1枚だけでは結局焼け石に水だったということを物語っているようです。 やっぱり戦車って偉大でしたね、○○ネームを持ち、それを引き込むことに活かせるカウンター罠というものは。 カード名は天罰とのことですが、何故かその天罰を受けているのがマシン系のモンスターというなんだかミスマッチなカード名とイラストも特徴の1つと言えるかもしれません。 キャノソルは弾さえ用意できれば回数制限のないバーンというその極悪仕様から、古くは1期からそのトップメタぶりを発揮していたモンスターでもあるので、お前いい加減にしろよ的な意味での天罰なのかもしれませんね。 |

|||

-

![遊戯王アイコン]() 「 SOUL 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 SOUL 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 備長炭18 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 備長炭18 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 asd 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 asd 」さんのコンプリートカード評価を見る!

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…

- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性