交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > COLLECTION PACK 2020 コンプリートカード評価(みめっとさん)

COLLECTION PACK 2020 コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Secret ▶︎ デッキ |

9 | JP000 | No.39 希望皇ホープ |

|

別名『希望の敷き物』。 このカード自体も縛りのない汎用ランク4モンスターの1体で、最初期のXながらその打点や効果も悪いものではない。 だが敷き物としての他に代え難い重要性こそが、現在のこのカードの存在意義であり、上に乗っかるやつを実質的な汎用ランク4として扱えるのが非常に大きいです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | JP001 | 暗黒の魔再生 |

|

原作のバトルシティ編においてマリクが《死者蘇生》を使い回すカードの1枚として使用したカードを《ラーの翼神竜》と結びつけた効果を追加してOCG化したもの。 相手モンスターの攻撃宣言時に相手の墓地の《死者蘇生》を自分の場にセットし、続けて墓地効果によってそれを墓地に送ってラーを特殊召喚することで、追加効果として適用できる対象を取らない除去効果も合わせて原作における展開を完璧に再現することができるデザインになっている。 しかし実際に使うとなると、攻撃反応型の罠カードで相手の墓地の魔法カードを次の自分のターン以降に再利用するという、全て相手依存な上に発揮する効果も除去でも妨害でも数的アドバンテージになるものですらない到底実用性のないカードであると言わざるを得ない。 もはや《死者蘇生》がメインからデッキに入ること自体が珍しい中で上記のような運用が実現するのは夢物語に等しく、せめて対象の魔法カードの効果をその場で適用できるような効果も選べればまだ面白かったのですが…。 後に海馬が使用した《機械じかけのマジックミラー》がこれのほぼ《オベリスクの巨神兵》版としてOCG化されている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP002 | パワードクロウラー |

|

遊戯王Rに登場し、元々はパワードキャタピラーというカード名だったが、大人の事情で名前を改められた無機質な無限軌道型戦闘マシンが電撃OCG化を果たした。 イエローアラートとの組み合わせで原作再現性も可能になる攻撃強要効果を持つ。 NS&SS時の対象を取らない除去効果の方も合わせて、自分自身より弱い相手にはとにかく強く出られるというなんだかヤらしい感じの仕上がりになっている。 攻撃強要効果を活かすためには、やはり自身より攻撃力が低いモンスターが複数体存在する時における相手バトルフェイズでの特殊召喚を狙っていきたい。 自己SS効果がないのが残念だが、地機械ということで、ロックアンカーからの特殊召喚には対応している。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP003 | 敵襲警報-イエローアラート- |

|

いつの日かパワードキャタピラーがOCG化される時がきたら、この効果を内蔵しているに違いない…と思いきやそれぞれがOCG化される運びとなった。 効果自体は悪くないというかコンボ性が高く、手札にバウンスされる点も含めSS誘発持ちや嫌な永続効果などを不意に出動させることで妨害にも使えたりするが、発動条件が攻撃反応というのが激烈にイケてない。 これがモンスターカードによる手札誘発なだけで全然違うんですがね〜…《パワードクロウラー》と組み合わせたら結構強いですが、結局分離したらお互いが中途半端なカードになって共倒れた感が否めない感じです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP004 | ペンギン魚雷 |

|

玉砕するタイプのダイレクトアタッカー。 ダイレクトアタッカーとしては第1期の面々と大して変わらない水準の攻撃力でしかない上に、攻撃するだけで勝手にボードアドを減らすというのは三流の所業と言わざるを得ない。 だが相手にダメージを与えるとコントロール奪取効果を発揮するため、これによって枚数的なアドはトントンになる。 パキケや《虚無魔人》のようなレベル6以下のメタ効果を持つモンスターに月鏡や幻影剣まで付けられていても、NSからそれらをすり抜けてダメージを与えることで、奪い取って処理するというドリルフィッシュ的な使い方ができる。 だがコントロール奪取はエンドフェイズまでしか続かない上に、追撃も効果の使用もできず、攻撃した自身は玉砕するわ自己SS効果もないわという仕様なので、最も手軽に処理できるリンク素材にする場合でも、他のカードの力を借りたもうひと手間が基本的に必要になる。 除去効果を持つダイレクトアタッカーとして、同じ水属性でより汎用性の高い除去効果を発揮する《オルターガイスト・メリュシーク》が存在しているのも厳しいところか。 採用する場合はペンギンであることを活かすことになるが、コントロール奪取はダメステ発動とはいえペンソルなどと同じ対象を取る効果なので、あちらよりは速いとはいえ、モンスター除去として特別優れたペンギンであるとも言い難く、ペンギンにこのカードを毎ターン繰り返し蘇生できるゾンマスやルミナス的なカードがない点を考えても微妙であると言わざるを得ない。 だが前述の通り、単独でコントロール奪取まで出来る点を含め一定水準の制圧に強いのは事実であり、幸いにも《否定ペンギン》の墓地効果はダメステでも発動してくれるので、そちらとの相性は良好である。 また奪ったモンスターは効果を発動できないのではなく、効果がまるまる無効になるので、SS封じ系の相手モンスターを奪取した場合、その処理は楽になる。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

9 | JP005 | 風化戦士 |

|

GXでジムが使用したメインデッキのモンスターの1体で、20打点のパワフルな岩石族の下級モンスター。 ただし岩石が長期間風にさらされ崩れて土になっていく「風化」と呼ばれる現象を、エンドフェイズ毎にパワーダウンする効果として設定されたデメリットアタッカーであり、自身のデメリットをカード名にも使われている結構情けないモンスター。 1回くらいでは使いものにならないほどにはパワーダウンはしませんが、さすがに14打点でアタッカーですと言い張るのには無理があるでしょう。 アニメでジムが使用したメインデッキの下級モンスターはだいたいこんな具合のクオリティだったりします。 しかし《怪鳥グライフ》や弁天よろしくアニメで残念な効果しか持ってなかったモンスターほどOCG化で大出世する傾向もあり、このカードには戦闘でも効果でも墓地送りになると発動する同名カード以外の化石融合関連カード全てにアクセスできる超重要効果が与えられた。 何気にレベル4地岩石による《同胞の絆》ビート一派でもあるので、そちらに化石融合と共にお邪魔させるのもありではないでしょうか。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

8 | JP006 | 古生代化石騎士 スカルキング |

|

「化石」融合モンスター群の3つのシリーズのうち「化石騎士」シリーズの最上位にあたる「古生代」となるカード。 《古生代化石竜 スカルギオス》と違って相手の墓地に依存せずに融合召喚できるため、《化石融合-フォッシル・フュージョン》で出すモンスターとしては事実上のエースとなります。 攻撃力2800から無条件の2回攻撃+貫通という他の「古生代」モンスターと同じく後攻からキルを取ることに長けた能力をもっていますが、このカードには相手ターンにフリチェで相手の墓地のモンスター1体を自分の場に特殊召喚するという、相手ターンでの相手の展開の妨害に繋がる墓地メタ能力も備えており、そういった要素が極めて貴重な【化石】における重要度も高いです。 その際に手札を1枚捨てる効果は《風化戦士》や《シェル・ナイト》の効果を誘発させることにも繫がりますね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

7 | JP007 | 中生代化石騎士 スカルナイト |

|

《化石融合-フォッシル・フュージョン》の効果によってのみEXデッキからの特殊召喚ができる「化石」融合モンスターの1体となるモンスターで、このカードの場合は場での性能よりも自身の持つ墓地効果によるモンスター除去効果の有用性が高いカード。 EXデッキから直に墓地送りにした場合でも効果は使用可能なので《天底の使徒》や《ドラグマ・パニッシュメント》で墓地送りにするモンスターの選択肢になれる。 類似効果を持つ融合モンスターである《旧神ヌトス》は誘発効果なので相手ターンに墓地に送れば相手ターンでも効果を使用可能であり、バックのカードも破壊できるし、攻撃力がこのカードより僅かに高いのでその分パニッシュで除去できるモンスターも多く、さらに天使族なので《宣告者の神巫》の効果にも対応していたりと汎用性はあちらの方が遥かに高いですが、こちらは墓地発動の起動効果ということで自分メインフェイズの任意のタイミングで効果を使えるのが利点となります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP008 | 新生代化石騎士 スカルポーン |

|

「化石」融合モンスター群の3つのシリーズのうち「化石騎士」シリーズの「新生代」となるカード。 自分の墓地のモンスターのみで融合召喚できて攻撃力2000で無条件の2回攻撃という攻撃性も結構高い能力から、「新世代」の「化石」融合モンスターの中では最も出しやすさと強さのバランスに優れているカードです。 これは「中世代」と「古生代」の「化石騎士」シリーズにも概ね同じことが言える感じになりますね。 その分墓地効果でサーチできるカードが「新世代」の中では一番微妙と言えるかもしれませんが、少なくともこれがマイナスということにはなり得ないでしょう。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

7 | JP009 | 古生代化石竜 スカルギオス |

|

「化石」融合モンスター群の3つのシリーズのうち「化石竜」シリーズの最上位にあたる「古生代」となるカード。 テーマ内のモンスターで最高の攻撃力を持っていると同時に後攻からキルを取ることに超特化した3つの効果が備わっており、倍貫通能力で守備力0のモンスターに攻撃を攻撃することで一気に7000ものLPを相手から奪い去る。 戦闘を行うモンスターの攻守を入れ替える能力もあることから、攻撃力は4000超えだけど守備力は0というようなモンスターからも同じようにLPを大きく奪うことができ、守備力がこのカードの攻撃力以下のモンスターならこのカードよりも攻撃力が高い相手モンスターも倒すことができ、相手ターンでの最低限の牽制にもなります。 しかし融合素材に厄介な指定があり、相手の墓地のレベル7以上のモンスターを要求してくるため、相手のデッキによっては該当するモンスターがメイン・EXデッキともに1枚も入っておらず、このカードの融合召喚自体が不可能という場合もけして少なくはありません。 そうなると《ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン》と違って攻撃力が4000じゃないので、相手のLPが8000の初期状態だと、戦闘を行うモンスターが誰であっても単独では一撃でキルにならないというのが気になってしまいます。 このカードを使うなら《タイム・ストリーム》の採用はマストであり、「中生代」の「化石」融合モンスター、性能を考えるなら《中生代化石騎士 スカルナイト》を対象に発動して特殊召喚するモンスターだと最初から考えておいた方が良さそうです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP010 | 新生代化石竜 スカルガー |

|

「化石」融合モンスター群の3つのシリーズのうち「化石竜」シリーズの「新生代」となるカード。 「化石竜」シリーズは3つのシリーズの中で最も高い攻撃力を持つ代わりに、融合素材となる特定のレベルを持つ墓地のモンスターが相手の墓地を指定しているという非常に厄介なものになっており、これにより先攻では出しにくく相手のデッキによっては融合召喚することが不可能という大きな枷がついている。 このカードはレベル4以下を指定しているので手札誘発モンスターも素材にしやすくほとんどの相手に対して融合召喚自体は可能だとは思いますが、攻撃力が高いと言っても2500の貫通持ちという程度であくまで自身のレベルに対してとか「新世代」の中ではという話でしかなく、墓地効果による《化石融合-フォッシル・フュージョン》をサーチする効果も、まずこのカードを出すために化石融合が必要なんですけどってことと《風化戦士》の存在を考えるとそれほど大事な効果というわけでもないです。 なお評価時点においては、このシリーズの「中世代」にあたる融合モンスターのみ空席の状態になっています。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP011 | 化石融合-フォッシル・フュージョン |

|

コレパ2020に収録してほしいテーマ投票にノミネートされた10のテーマの中からGX枠でエントリーし、見事優勝を果たしてOCG化された「化石」融合モンスター群を融合召喚するための【化石】におけるキーカードとなる魔法カード。 効果の仕様はアニメ・TFで登場した時のものからより良いものになってはいるのですが、現代テーマの専用融合としては融合召喚の手法も追加効果の内容とその適用条件も、対応する融合モンスターの融合素材指定も持っている効果のパワーも全て不足していると言わざるを得ない感じで、多くの人に望まれて世に出てきたのに微妙な完成度のままオリジナル新規が加えられることなく放置されているというのはちょっと残念です。 【アダマシア】などの【岩石族】系列のデッキに少数のカードを出張採用することもできなくはないのですが、現状はそこまでするほどのパワーをこのカードからは感じられないんですよね。 「化石竜」シリーズの「中生代」も未だに空席のままですし、相手の墓地のモンスターも素材指定にしやすくてかつ相手ターンでの妨害にもなる能力を持った新たな「化石」融合モンスターに期待したいですね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

7 | JP012 | タイム・ストリーム |

|

【化石】にとってのもう1つの《化石融合-フォッシル・フュージョン》となる魔法カード。 こちらは既に自分の場に出ている「化石」融合モンスターを対象に発動し、そのモンスターよりレベルが2つ高い「化石」融合モンスターをEXデッキから融合召喚扱いで特殊召喚するという【化石】における「RUM」魔法カードと言うべきものになっている。 具体的には対象となるモンスターが「新生代」なら「中生代」に、「中生代」なら「古生代」に「逆進化」を遂げることになり、「化石竜」「化石騎士」「化石マシン」の3つのシリーズが存在する「化石」融合モンスターにおいて進化前と進化先が異なるシリーズであっても問題なく特殊召喚することが可能です。 【化石】においては、この効果対象に《中生代化石騎士 スカルナイト》か《中生代化石マシン スカルワゴン》を選択することで、相手の墓地の状況に依存せずに《古生代化石竜 スカルギオス》を特殊召喚できることに特に大きな価値があるカードになりますね。 墓地効果として設定されている蘇生効果も、これを目当てにデッキから直接墓地に送って使うようなものではないものの、1の効果で特殊召喚したモンスターが倒れてもこれで復帰させられるので悪いものではなく、発動のために除外した「化石」融合モンスターは《化石岩の解放》で帰還させることも考えておいて良いと思います。 最低1体は「新世代」か「中世代」の「化石」融合モンスターを場に出さないと何も役割が持てないその性質から、テーマの最強魔法カードと呼ぶにはほど遠い性能ですが、ちゃんとサーチも利くし、スカルギオスをEXデッキに入れる以上はまず採用することになるカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP013 | 標本の閲覧 |

|

《化石融合-フォッシル・フュージョン》によってお互いの墓地から融合素材となるモンスターを即座に捻出するために設計されたと思われるカード。 しかしそれだけのためにこのカードと手札のモンスターの2枚を失うだけでなく、発動するためには《化石融合-フォッシル・フュージョン》を見せる必要があり、それでいて宣言した意中の種族とレベルを持つモンスターが相手の手札やデッキに存在するか定かではないという不安定さを持つかなり厳しいカード。 少なくとも《化石融合-フォッシル・フュージョン》を見せる発動条件は要らなかったと思うし、何ならこれに《化石融合-フォッシル・フュージョン》をサーチ・サルベージする墓地効果なりを付けるべきだったカードです。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

9 | JP014 | 奇跡の穿孔 |

|

岩石族の下級モンスター専用になった《おろかな埋葬》に名称ターン1が設定された通常魔法で、基本的にはあちらの下位互換となるカード。 しかし評価時点ではそのおろ埋は制限カードであり、こちらは墓地に《化石融合-フォッシル・フュージョン》が存在する場合は1ドローのボーナスがついてくるので併用する価値は十分あります。 また《化石融合-フォッシル・フュージョン》のカード名が記されたカードでもあるので《風化戦士》の効果でサーチすることもできますが、どちらかというとこのカードがあちらのサーチ効果の発動条件を満たすために使われることになるのでそこは特有の強みとは言い難いです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP015 | サイキック・ウェーブ |

|

発動のためのコストと墓地で発動する効果の両方でデッキから《人造人間-サイコ・ショッカー》や「人造人間」モンスターを墓地に送ることができるという、1枚で2回デッキに触れて妨害もされにくくしかも速攻魔法という優れたカード。 しかし「人造人間」モンスター側の性能がまだまだ未発達であるほか、場で発動する効果の方は自分の場に機械族が必要で、墓地で発動する効果の方は墓地にサルベージ対象となる機械族が必要でかつ墓地に送られたターンには発動できないという、単独で発動できなかったり妙な不便さがあるせいで少なくとも現時点では高く評価することは難しいカードになってしまっている。 墓地効果に書かれている内容自体はサルベージしながらデッキからの墓地肥やしと普通に強いので、今後の「人造人間」モンスターの発展に期待したいところ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP016 | アーマード・ホワイトベア |

|

アニメ5D’sで龍可が使用した作中では数少ない水属性モンスターの1体。 TFにゲームオリジナルカードとして収録された後、その性能のままデュエルリンクスに収録されたことでOCG化の道は絶たれた、仮にOCG化されたとしてもリンクスに収録された以上もうそのままOCG化するしかないと思われた瞬間に、改造を施されてコレパでOCG化されたという奇跡のカード。 OCG化前にリンクス入りすることが全ての終わりではないということを示してくれた貴重なカードとなりました。 しかしOCGで追加された条件付きのフィールド魔法をサルベージする効果が全然強くない上に、被破壊時のリクルート・蘇生効果の対象がアニメ・ゲーム登場時のものよりもかなり広くなっている代わりに相手によるもの限定の弱い発動条件になってしまい、紆余曲折を経てOCG化された甲斐があったというほどの性能ではなくなってしまいました。 特に前半の効果なんかはこの発動条件なので、Sモンスターが場にいる時に自己SSできてかつそれに連なる形でサルベージ効果が出る仕様で何が悪かったのかわからない。 アニメでは《レグルス》のみを、ゲームでは光属性・獣族の下級モンスターしか特殊召喚できなかったのが獣族の下級モンスター全般をリクルート・蘇生できるようになっているのは確かに大きいですが、この発動条件ではプラマイゼロと言われても仕方がないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP017 | アフター・グロー |

|

悪用されないようにしたら面白味も使うモチベーションもキレイさっぱりなくなった系のカード。 と言うと言い過ぎかもしれないが、同じくコレパの「これ系」のカードであるソルチャや居合いドローの調整の甘さを受けて、さすがに思うところがあったのかもしれない。 だがこれは元のワンキル性が非常に高いだけにやむを得ない調整でもあり、《天よりの宝札》とかを出してた頃よりはずーっとまともな妥協案であることも確かではある。 結局こういうカードは永遠に、アニメやゲームの思い出のままの方が良いということになってしまうだろうか。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP018 | ハイレート・ドロー |

|

自分の場のモンスター2体以上を効果処理時に選んで破壊して、破壊した枚数に応じてドローができるという罠カード。 ドロー枚数は破壊したモンスター2体につき1枚というプレイヤーにとってはあまり嬉しくないハイレートとなっており、まともに発動してまともなモンスターを選んで破壊してもディスアドバンテージにしかならないのでフリチェで発動できることを活かしていきたい。 ドローはあくまでおまけとして、自身や他のカードが効果破壊されることで効果が誘発するモンスターと組み合わせて使うべきカードであり、墓地効果の再利用効果に引っ付いてる方の効果なら相手ターン限定ではありますが1体から破壊することもできます。 その他《超カバーカーニバル》の効果で特殊召喚される「カバートークン」のように、複数体で偶数体特殊召喚されて、リリースできずEX展開のための素材としても使えないモンスターを有効に処分するための手段としても使えるかもしれません。 いずれにしてもあまり使いやすいカードではないことだけは確かという感じですね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

8 | JP019 | Sin パラダイム・ドラゴン |

|

コレパに収録されたカードでありながら、アニメや漫画に登場したカードでもキャラクターでもなく、作中で存在を示唆されたわけですらない、突然湧いて出たまるっきり新規のカードということで一部で物議を醸した新たなる「Sin」特殊召喚モンスター。 運用としてはEXデッキの《Sin パラドクス・ドラゴン》を除外して特殊召喚し、自身の効果で《Sin トゥルース・ドラゴン》や《Sin Tune》といった墓地で発揮する効果を持つ「Sin」カードをデッキから墓地に送り、《Sin スターダスト・ドラゴン》を特殊召喚するために除外していた《スターダスト・ドラゴン》をEXデッキに戻してそれをそのまま特殊召喚するという流れが基本になります。 同じくEXデッキのモンスターを除外して特殊召喚できて同じ攻撃力を持つ《Sin サイバー・エンド・ドラゴン》と比べると、こちらにはメリット効果が設定されているほか「Sin」特殊召喚モンスターのほとんどが共通して持つデメリット効果がかなり軽くなっているという点で扱いやすくなっている。 代わりに自身をフィールドに維持するためのフィールド魔法が《Sin World》限定となっており、他の「Sin」特殊召喚モンスターのように自由にフィールド魔法を選ぶことができなくなっています。 このカード自体のスペックは中々高いのですが、使う上で半ば必須となる《スターダスト・ドラゴン》や《Sin World》の性能が現代基準では結構厳しいものになりつつあるというのが辛いところですね。 なお攻守が両方とも4000ということで、LPが初期値となる8000なら《魂のカード》によるサーチも可能です。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

10 | JP020 | ヌメロン・ウォール |

|

《テラ・フォーミング》が制限カードに指定されている今、《惑星探査車》を使ってでも取りに行きたい【ヌメロン】におけるキーカードである《ヌメロン・ネットワーク》を3枚分厚くすることができる超重要モンスターで、何気に【三幻魔】や【ユベル】とも縁のある「攻撃力と守備力が0の悪魔族モンスター」でもあるカード。 手札かデッキのネットワークを場に直に発動するという効果なので、デッキに触る効果であるにも関わらず《灰流うらら》に防がれることがなく、墓地へ送って発動する効果なので当然《エフェクト・ヴェーラー》にも《無限泡影》にも妨害されない。 さらに相手ターンにおいては自身が戦闘ダメージを受けた時に手札から特殊召喚することでバトルフェイズを終了させて後続の攻撃を絶つ防御カードとしても使用することができ、ネットワークを発動する効果はお互いのターンにフリチェで手札だけでなく場からも発動することができるため、特殊召喚されたこのカードを相手がメインフェイズ2で処理しようとしてもそれにチェーンして離脱してネットワークを発動することができてしまう。 後半の防御効果しかなかったアニメに登場した時からあまりにバキバキに魔改造されており、【ヌメロン】においては3積み以外あり得ないカードと言えるでしょう。 ただし前半のネットワークを発動する効果は自分の場にこのカード及び同名カード以外のカードが1枚でも出ていると発動できないことと、後半の防御効果を使う際には《バトルフェーダー》などと違って最初の一撃はもらってしまうことには注意したい。 特にこの発動条件があるために《ナイトメア・スローン》でサーチできるのが全く強みにならないのは残念なところで、このカードのサーチは《ピリ・レイスの地図》などを頼らざるを得ないでしょう。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP021 | CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ |

|

《No.1 ゲート・オブ・ヌメロン-エーカム》に重ねてX召喚できるカードで、エーカムとそれ以外の3体の「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスターを明確に差別化する存在でもあるXモンスター。 X召喚誘発効果で自身を含む場のモンスターを全除外する能力があり、さらに除外された次の自分のスタンバイフェイズに帰還して相手にお互いの除外されているXモンスターの攻撃力の合計値分の効果ダメージを与えることができる。 後攻から《ヌメロン・ネットワーク》でコピーした《ヌメロン・ダイレクト》で展開した4体の「ゲート・オブ・ヌメロン」モンスターで相手を倒しきれなかった場合、このモンスターを出してモンスターゾーンを更地に変え、帰ってきた時に自身の効果で除外された2〜4までの数字を持つ3体の「ゲート・オブ・ヌメロン」の攻撃力の合計値、つまり3000ダメージを相手に与えるという流れになります。 しかしこの効果でフィニッシュを取ろうとすると次の相手ターンを凌ぐ必要が出てくる上に、ネットワークが場を離れると効果ダメージは発生しなくなるし帰還時にはチェーンブロックを作るのでそこを狙われる可能性も高く、防御用のカードを《ヌメロン・ウォール》と汎用手札誘発くらいしか採用しない【ヌメロン】にとってはけして噛み合ったフィニッシュ手段とは言えず、当然先攻1ターン目の選択肢としてはまずないカードです。 効果ダメージもダイレクトからの展開だと到底1キルには及ばない3000に留まる場合がほとんどで、制約かあるために更地にした場に別なモンスターを補充することも困難なので、あくまでも後攻から討ち漏らした時の選択肢の1つという程度に考えおいた方が良さそうです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP022 | No.1 ゲート・オブ・ヌメロン-エーカム |

|

「No.」Xモンスターの1から4までを埋め尽くす「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスター群、通称「ヌメ門」の1体で、ヌメダロットの頭部パーツ。 これら4体のモンスターは5つの基本ステータスが全て同一であり、X召喚に必要な素材指定内容もモンスター効果として持っている能力も一字一句違わず全く同じものとなっている。 ナンバーズの中でも特別な数字を持つモンスターであるにも関わらずこのような性質を持っていることから「コピペナンバーズ」とも呼ばれており、こちらよりも「偽りのナンバーズ」とされる《No.1 インフェクション・バアル・ゼブル》・《No.2 蚊学忍者シャドー・モスキート》・《No.3 地獄蝉王ローカスト・キング》・《No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン》の方が多くのデュエリストから支持されていた原因でもあります。 ただしこのカードは他の3体の「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスターと違って《CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ》を重ねてX召喚できるという違いがあるため、他の3体よりもその重要度は高くなっている。 いずれにせよ、4体とも正規の手順でX召喚する価値は皆無であり、《ヌメロン・ネットワーク》から《ヌメロン・ダイレクト》の効果をコピーして4体同時にEXデッキから展開する以外の方法で出すことはないでしょう。 ネットワークの適用下ではこれらのモンスターはX素材を持っていなくてもX素材を消費して発動する効果を使えるため、それぞれが共通して持つ戦闘破壊耐性と攻撃力倍化効果の合わせ技で、展開した4体のモンスターで1000→2000→4000→8000と上がっていく打点で相手のライフを取ることができ、《リミッター解除》と併用すれば相手の場に複数体モンスターがいても余裕で後攻1キルを狙うことができる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP023 | No.2 ゲート・オブ・ヌメロン-ドゥヴェー |

|

「No.」Xモンスターの1から4までを埋め尽くす「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスター群、通称「ヌメ門」の1体で、ヌメダロットの右腕パーツ。 これら4体はカード名が異なることと《No.1 ゲート・オブ・ヌメロン-エーカム》には《CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ》を重ねてX召喚できることを除けば装甲なども含めて全てのパーツが同一の性能になっており、どれが強いとか弱いとかいうことは特になく、《ヌメロン・ダイレクト》を最大パワーで使うには4体ともEXデッキに必要な存在になる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP024 | No.3 ゲート・オブ・ヌメロン-トゥリーニ |

|

「No.」Xモンスターの1から4までを埋め尽くす「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスター群、通称「ヌメ門」の1体で、ヌメダロットの左腕パーツ。 これら4体はカード名が異なることと《No.1 ゲート・オブ・ヌメロン-エーカム》には《CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ》を重ねてX召喚できることを除けば装甲なども含めて全てのパーツが同一の性能になっており、どれが強いとか弱いとかいうことは特になく、《ヌメロン・ダイレクト》を最大パワーで使うには4体ともEXデッキに必要な存在になる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP025 | No.4 ゲート・オブ・ヌメロン-チャトゥヴァーリ |

|

「No.」Xモンスターの1から4までを埋め尽くす「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスター群、通称「ヌメ門」の1体で、ヌメダロットの脚部パーツ。 これら4体はカード名が異なることと《No.1 ゲート・オブ・ヌメロン-エーカム》には《CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ》を重ねてX召喚できることを除けば装甲なども含めて全てのパーツが同一の性能になっており、どれが強いとか弱いとかいうことは特になく、《ヌメロン・ダイレクト》を最大パワーで使うには4体ともEXデッキに必要な存在になる。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

10 | JP026 | ヌメロン・ネットワーク |

|

【ヌメロン】における圧倒的キーカードとなるフィールド魔法で、この効果で《ヌメロン・ダイレクト》をデッキから墓地へ送ってその効果をコピーし、4体の「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスターを一斉にEXデッキから展開できる。 コピーする「ヌメロン」通常魔法の発動条件は無視できず、ダイレクトは発動条件としてこのカードが場に存在することを要求するため、どのみちこのカードの存在は欠かせないということになる。 後半の効果もダイレクトをコピーしたこのカードの効果で展開したX素材を持たない状態の4体の「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスターだけでキルを取るためには重要な効果であり、まず《ハーピィの羽根帚》や《ライトニング・ストーム》などでバックを剥がして、続けて《リミッター解除》などで機械族である4体のヌメロンたちの打点を底上げすれば、それらを素材に別なモンスターをX・L召喚する必要すらなく、相手の場に2体以上モンスターがいたとしてもそれらを貫通して相手のLP8000を取り切ることも容易です。 よって【ヌメロン】においては《ヌメロン・ウォール》や《テラ・フォーミング》は当然として、《惑星探査車》まで総動員して後攻1ターン目から全力でこのカードにアクセスしにいくことになります。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

10 | JP027 | ヌメロン・ダイレクト |

|

《ヌメロン・ネットワーク》の効果でコピーされる「ヌメロン」通常魔法の大鉄板となるカード。 このカードを手撃ちすることも可能ですが、発動するためには結局場にネットワークが出ている必要があるので、ネットワークの3積み及びそちらへのアクセスが最優先となり、このカード自体は2枚採用程度になる場合が多い。 その効果により4体の「ゲート・オブ・ヌメロン」Xモンスター、具体的には《No.1 ゲート・オブ・ヌメロン-エーカム》・《No.2 ゲート・オブ・ヌメロン-ドゥヴェー》・《No.3 ゲート・オブ・ヌメロン-トゥリーニ》・《No.4 ゲート・オブ・ヌメロン-チャトゥヴァーリ》の4体がEXデッキから一斉に展開され、【ヌメロン】の後攻1キルショーが開幕する。 展開したモンスターはエンドフェイズに除外されるためそのターンに決着をつけられないなら特殊召喚のための素材として利用することになりますが、発動後はそのターンあと1回しか召喚・特殊召喚を行えない制約が課せられるため、これらのモンスターを素材にEX展開を行う場合はその選択肢は極めて限られたものになります。 【ヌメロン】において一般的なものでは、先攻を取ってしまった時にとりあえず相手ターンを任せておける《双穹の騎士アストラム》や《召命の神弓-アポロウーサ》といったリンク4モンスター、高い攻撃力と強固な耐性を持ちこのデッキならではの選択肢となる《無限起動要塞メガトンゲイル》、後攻からならエーカムに重ねてX召喚が可能でパワーだけでは解決できない盤面を捲り倒す《CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ》や、相手モンスター1体をL素材にできる《閉ザサレシ世界ノ冥神》などが候補になるでしょう。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

9 | JP028 | No.3 地獄蝉王ローカスト・キング |

|

アニメゼアル本編に登場し、予てよりOCG化を望む声も少なくなかった1から4までの数字を与えられたイミテイションナンバーズの1体が、11期になって遂にOCGとなり、その初陣を飾ったフリー素材で2体素材の昆虫族ランク3Xモンスター。 アニメ登場時からX召喚に必要なX素材が1つ減っており、現代のカードパワーに適応した調整がなされていますね。 効果の方は場でモンスターの効果が発動した時に、そのモンスターを対象にその効果を無効にするというものになっており、わかりやすく制圧の添え物として使えるモンスターです。 場のモンスター効果が発動しなければ行動できませんし、コストで場を離れるモンスターや対象耐性のあるモンスターには効かないという欠点もありますが、発動して対象にできさえすれば、そのモンスターの永続効果などの発動しない効果ももろともに無効にすることができるのが特徴。 それに連なる形で場の昆虫族1体の表示形式を変えるか守備力をアップする処理を必ず行わなければなりませんが、そこは自身が昆虫族なので《アンデットワールド》などで自身の種族が変更されているなどの特殊な状況下でなければ何ら問題ありません。 むしろ自身を選択することで、守備表示なら守備力3000のモンスターになれますし、表示形式の変更を選択すればそのまま自身の1の効果を誘発できるため、単体で完結している優良なモンスターとなります。 さらにモンスター効果を無効にした際に自身のX素材が取り除かれるため、昆虫族を素材にX召喚していれば自身の誘発効果で蘇生する昆虫族モンスターも確保できるという寸法です。 この効果により手札・墓地から特殊召喚できる昆虫族は守備表示限定なのでリンクモンスターは蘇生できませんが、代わりにレベル制限などはなく、2の効果は自分の場で発動したモンスター効果も無効にできるため、状況次第では1の効果を誘発させるために敢えて自分のモンスターの効果を無効にするのもアリでしょう。 同じ汎用ランク3Xで類似効果を持つモンスターには全領域で発動したモンスター効果を捉える《No.75 惑乱のゴシップ・シャドー》という、同じ属性でかつナンバーズの1体で似たようなステータスを持つ競合相手がいますが、こちらは昆虫族ということで特に《騎甲虫スカウト・バギー》の展開制限下でも出せるモンスターとしての需要があり、下級昆虫族にも《夢蝉スイミンミン》などのこのモンスターと相性の良い効果を持つモンスターも存在しています。 以上のことから汎用ランク3Xとして使うのも悪くありませんが、【昆虫族】系デッキ専属のモンスターとした方がより強く使えますし、需要もそちらに集中するカードと言えるでしょう。 イミテイションナンバーズは後続の《No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン》と《No.2 蚊学忍者シャドー・モスキート》含めここまで凄くいい感じに仕上がっているので、トリを飾る《No.1 インフェクション・バアル・ゼブル》は元々の効果も強いだけに期待しちゃいますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP029 | 花札衛-桜- |

|

実質「DP徳松編」とまで呼ばれた2016年のコレパで一気にOCG化された「花札衛」モンスター群の後続のカードとして2020年のコレパで登場したモンスターで、アニメではその存在が効果テキストでのみ確認できるだけで実際のデュエルでは使用されなかった《No.5 亡朧竜 デス・キマイラ・ドラゴン》のような立ち位置のカードです。 「花札衛」の下級モンスターとしては《花札衛-松-》以来となる通常召喚可能なモンスターであり、こちらには花札における「カス札」をモチーフとしたモンスターが共通して持つ自己SS能力も備わっている。 発揮する効果もテーマモンスター1体のサーチかリクルートということで、S召喚を含めたその後の展開に繋がる能力を持つ「花札衛」モンスターを状況に応じて選べるため【花札衛】において非常に高い初動適性を持っています。 初動とは言っても結局ドローしたカードが「花札衛」モンスターでなければ初動として成立しないのでこれを初動と呼べるかには諸説ありますが、これはもう【花札衛】というデッキの性質が持つ宿命なので気にしたら負けという感じで、後続の新規がデッキに3枚積める下級モンスターであるという時点で間違いなく大当たり新規カードと言い切って差し支えないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP030 | 超勝負! |

|

2020年のコレパにてテーマ内の他の魔法罠カードとはかなり遅れる形でOCG化された「花札衛」のサポートカード。 実は「花札衛」ネームを持つ魔法罠カードは1枚も存在しておらず、このカードもそれに漏れない。 その効果は自分の場のSモンスター1体をEXデッキに戻すことで、墓地の「花札衛」モンスター4体を蘇生して1ドロー、さらにドローしたのが「花札衛」モンスターなら任意で特殊召喚することができるという内容になっており、蘇生したモンスターの効果は無効にならない+発動前後の制約の類も一切ないという「花札衛」でなければ到底許容されないであろう破格の条件となっており、「花札衛」モンスターはその効果のほとんどに名称ターン1が設定されていないのでそこからさらなる展開に繋げることができる。 しかし万が一ドローしたカードが「花札衛」モンスターではなかった場合、蘇生したものを含む自分の場のモンスターが全て破壊された上にLPが半分になるという、コケたら負けに直結するレベルのカード名通りのまさに「超勝負」と言えるリスクを負うことになります。 ただしこのセルフ全体除去は蘇生モンスターの中に《花札衛-雨四光-》を含むことで、その永続効果による効果破壊耐性によりドローで負けても防ぐことができるので可能であれば事前にS召喚して墓地に送っておきたいところ。 パワーは高いですがリスクも相応の高さであり、初動とかではなくデッキが回っていてはじめていっちょ勝負してみるかというカードなのでガチ志向の【花札衛】には採用されない場合も少なくなく、使うにしてもピン挿しが安定のカードとなるでしょう。 何しろ「花札衛」のテーマ専用のサポートカードとなる魔法カードにはこのカード以上に質の良いものばかりが揃っているので、何よりも大事な「花札衛」モンスターの枠やそれらの魔法カードの枠を削ってまで採用するからにはそれなりの理由が必要です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP031 | 極氷獣ブリザード・ウルフ |

|

評価時点ではまだカード効果に指定されていないアニメでゲストキャラクターが使用した水属性の水族モンスター群「極氷獣」に属するカードの1枚。 そういうわけでこのカード名とイラストでも獣族のモンスターではない。 その能力は自分または相手モンスターの攻撃を無効にしつつ自分の手札からレベル4以下の水属性モンスター1体を特殊召喚できるという変わった展開能力を持つカードとなっている。 対応するモンスターには同時に収録された《極氷獣ポーラ・ペンギン》なども存在しており、特殊召喚されることで効果が誘発する効果を持つあちらのようなカードであれば、相手ターンに特殊召喚を行うことができるこの仕様である意義も大きい。 相手バトルフェイズ開始時に墓地から自己蘇生できる効果も、相手の攻撃宣言時に効果が誘発するこのカードにとって、何が出てくるか分からない相手にとっては壁としての牽制力になって悪くはないでしょう。 しかしS召喚やL召喚することを目的とする展開用のカードとしては先攻1ターン目に使えないという問題を論じる以前に、攻撃宣言に反応するという発動条件はあまりに使い辛く、テーマ無所属のハンデも相まって厳しいカードとなるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP032 | 極氷獣ポーラ・ペンギン |

|

前向きバウンスと後ろ向きバウンス、いずれかターンで1の2つのバウンス効果を持つ「ペンギン」モンスターの1体。 アニメカードだが、その効果はOCGにおけるペンギンの特性に沿ったものになっている。 後ろ向きバウンスの方が範囲が広いが、こちらは素引きした時や除去巻き込み・展開を妨害された時にも使える程度で、積極的に狙っていく機会はそんなにないだろう。 何しろ前向きバウンスの発動条件が特殊召喚誘発でチューナーとくれば、ペンギンデッキなら《大皇帝ペンギン》から《否定ペンギン》と一緒にリクルートして、相手モンスターをバウンスする代わりに除外しつつ、シンクロやリンク、ランク3エクシーズに繋げていけるからである。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP033 | 極氷獣アイスバーグ・ナーワル |

|

9期の頃にゲストキャラクターが使用する形でアニメに登場し、11期のコレパでOCG化された非チューナーを水属性で縛ったレベル7Sモンスター。 2500を超えるそこそこ高い攻撃力に、名称ターン1のないバーン効果と名称ターン1でノーコストのパーフェクトカウンター効果を持つという、それだけ聞くと凄く強そうに感じるのですが、実際には11期の縛りがあるSモンスターの割にはまるで強みに欠けているカードです。 まず前半の回数制限がないバーン効果は発動条件が相手依存なので、自分から《王虎ワンフー》のような強制効果の誘発効果となる効果破壊能力を持つモンスターを押し付けないと強く使えないコンボ向けのおまけ効果でしかありません。 そしてパーフェクトカウンターの方はお互いのバトルフェイズに自分の場に他のモンスターが存在する時のみ発動ができ、発動ではなく効果を無効にする能力なのでダメステでは発動できず、ダメステで効果が発動されることも多いバトルフェイズにしか使えないという発動条件との噛み合いが最悪です。 縛りのあるEXモンスターには「出せるデッキならEXデッキに1枠渡す価値は十分ある」能力を持つモンスターもたくさん存在していますが、さすがにこのクオリティの低さではその価値もないものと思われます。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

9 | JP034 | キリビ・レディ |

|

元々はアニメ版のアークファイブにてS次元のその他大勢となる敵キャラが使用した、ハッキリ言ってOCG化したことが奇跡とも言うべき産物なのですが、その能力は実のところかなり非凡。 レベルやモンスターの種別を問わず、戦士族が自分の場にいる時に手札から自己SSできる能力があり、これにより《聖騎士の追想 イゾルデ》をL召喚するための素材として最適なモンスターであり、自身も戦士族でかつ自己SS後の特殊召喚先縛りなどのデメリットも全くないことから、S召喚やL召喚を行う多くの戦士族系のデッキで採用を見込める。 戦士族でかつ炎属性でレベル1というのも優秀であり、レベル1を指定する一部の効果や焔聖騎士といったカード群と非常に強いシナジーを作り出します。 フリー素材で2体素材のランク4Xモンスターである《BK キング・デンプシー》には特殊召喚時にデッキから炎戦士をサーチする能力があり、その効果でこのカードを持ってきて自己SSすることで、ランク4を作れるデッキなら初手に戦士族が0体の状態からでもイゾルデをL召喚することさえできてしまう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

10 | JP035 | 電幻機塊コンセントロール |

|

コレパ2020に収録される候補テーマとしてヴレインズ枠から選出された「サンヴァイン&サンアバロン」と「ドローン」が激闘の末GX枠の「化石」融合モンスター群に惜しくも敗れて落選する中で、戦わずしてヴレインズ枠でコレパ2020に収録された「機塊」に属するメインデッキのモンスターの1体であり、【機塊】における初動を作るために重要な役割を持つカード。 パッと見ではかなり無茶な要求にしか見えない2のリクルート効果は《複写機塊コピーボックル》との併用で真の力を発揮するようになり、このカードをNS→場のこのカードを対象に手札のコピーボックルの効果を発動して自己SS→コピーボックルのカード名がコンセントロールとなっているためこのカードの2の効果が誘発→コンセントロールBがリクルートされ、場に「機塊」モンスターが3体並ぶという流れになる。 【機塊】はこの動きによって展開の要となる《充電機塊セルトパス》をEXモンスターゾーンにL召喚することになり、この時に《家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド》が適用されていれば、L素材にしたコンセントロールを回収して自己SSすることでさらにモンスターを展開することができ、《アクセスコード・トーカー》や《召命の神弓-アポロウーサ》(《転生炎獣アルミラージ》や《サクリファイス・アニマ》といったリンク1モンスターと併用して出す)などのリンク4モンスターのL召喚や、《LL-アセンブリー・ナイチンゲール》のX召喚からの直接攻撃で《天霆號アーゼウス》のX召喚に繋げることもできます。 そういうわけでコンセントロールとコピーボックルのペアを作るために《家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド》の3積みとそれをサーチできるカードや、《ワン・フォー・ワン》や《ワンチャン!?》や《ジャック・イン・ザ・ハンド》といったカードの採用がマストになるわけですが、最悪自身の効果とはあまり相性が良くない《機械複製術》で展開してしまうというのも1つの手かもしれません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP036 | 遮断機塊ブレイカーバンクル |

|

評価時点で3種類のモンスターが存在しているメインデッキの「機塊」レベル1モンスター群の1体。 手札から捨てて発動する効果によって「機塊」モンスターの戦闘補助を行い、場と墓地で適用できる効果で自分の場の「機塊」モンスターが効果破壊されることの身代わりに使えるという能力を持っており、どちらの効果にも名称ターン1は設定されていない。 戦闘破壊耐性+受ける戦闘ダメージ0は《洗濯機塊ランドリードラゴン》をはじめとする多くの「機塊」Lモンスターにとって役立ち、そうやって墓地に送られた後は効果破壊の身代わりになることで1枚で2回分の破壊に耐えられるようにする便利なカードではあるのですが、何しろ《電幻機塊コンセントロール》や《複写機塊コピーボックル》と違って展開には一切に関係ないカードというのがイメージが悪く、その割には別な部分が尖った強さというわけでもないという印象です。 現時点ではメインデッキのモンスターの種類数があまりに少ないので、純構築の【機塊】では《ジャック・イン・ザ・ハンド》などとの兼ね合いもあって採用している構築も多く見られますが、何らかの新規が出ればすぐ取って代わられそうな枠であることに疑いの余地はなく、他のテーマやレベル1モンスター群などと混合した場合はまず不採用になるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP037 | 複写機塊コピーボックル |

|

評価時点で3種類のモンスターが存在しているメインデッキの「機塊」レベル1モンスター群の1体で、《電幻機塊コンセントロール》と共に【機塊】の展開を担うカード。 カード名の通り対象にした自分の場の「機塊」モンスターを対象に自身を手札から自己SSしながらそのカード名をコピーする能力を持っており、この対象をコンセントロールにすることであちらの効果を誘発させてデッキのコンセントロールが特殊召喚されるという流れになる。 それ以外の場面では同名カードとして扱う効果にあまり意味はなく、むしろ《機械複製術》を使う際には邪魔でさえある効果となりますが、デッキが既に回っていても単純に手札から自己SSできる展開要員として役立ってくれます。 墓地効果もコンセントロールを対象に効果を発動することで、デッキにコンセントロールが残っていれば3体のコンセントロールが並ぶ効果として使えますが、こちらも既にデッキが回っているなら「機塊」リンク1モンスターや《充電機塊セルトパス》も普通に蘇生対象になるでしょう。 墓地効果が墓地に送られたターンに使えないという理性が働いてしまっているのが少し面白くないですが【機塊】ではコンセントロールと共に3積みできるカードになるかと思います。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

8 | JP038 | 充電機塊セルトパス |

|

属するLモンスターがほぼリンク1で構成された「機塊」における唯一のリンク2のモンスターであり、テーマコンセプトに従った展開を行うのであれば最初にL召喚されてその後の展開の要となるLモンスター。 自身に展開能力があるわけではないのにも関わらず「展開の要」になる理由として、まず「機塊」リンク1モンスターはいずれも同名カードも含む「機塊」モンスター1体でL召喚できるという最高の素材指定でありながら、L召喚したターンにはL素材にできない制約があり、さらにEXモンスターゾーンに出した場合に自分のメインモンスターゾーンにリンクマーカーが向いているものが存在しないため、そのままでは複数のテーマのLモンスターを並べることは困難となります。 そんな中このカードはEXモンスターゾーンに出した時のリンクマーカーが2つとも自分メインモンスターゾーンに向いているので、そのリンク先に「機塊」リンク1モンスター2体を展開することが可能となり、出す位置によってそれらのLモンスターが持つ相互リンクの有無によって変化する効果を使い分けることもできるようになるといった具合になります。 このカード自身は0打点ですが、リンク先に何かしらのモンスターが出ていれば攻撃対象にも相手の効果の対象にもならなくなり、相互リンク状態の「機塊」Lモンスターの打点を最大2000上げる効果は《乾燥機塊ドライドレイク》の効果との相性も良好で、この効果により多くの「機塊」リンク1モンスターの攻撃力は3000に到達します。 またこのカードはL召喚したターンでも普通にL素材にできるので、非相互リンク状態の時に使える効果が目的ならこのカード1体で「機塊」リンク1モンスターをEXモンスターゾーンにL召喚し、場に「機塊」リンク1モンスターを2〜3体並べるのも良いでしょう。 以上のように【機塊】における重要な役割を持つカードですが、「壊獣」モンスターや《LL-リサイト・スターリング》の効果を利用して《洗濯機塊ランドリードラゴン》で後攻1キルを食らわせる構築の場合は実は必ずしも必要ではないカードになります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP039 | 計量機塊カッパスケール |

|

「機塊」リンク1モンスター群の1体となるLモンスターで、自身の効果の内容も含めて戦闘には使わないタイプの0打点のカード。 相互リンク状態の時の効果は自身をリリースすることで同名カード以外の「機塊」Lモンスター1体を蘇生する効果、そうでない時の効果は自身をリリースすることで「機塊」下級モンスター1体を蘇生する効果を発揮する。 等価交換の蘇生効果ということでそのままでは横展開には繋がらない能力ですが、このカードをL召喚することによって《家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド》のサルベージ効果を誘発させることができ、相互リンク状態でない時に蘇生できる《電幻機塊コンセントロール》のリクルート効果のトリガーを引くことなども使えます。 相互リンク状態の時に蘇生できる「機塊」Lモンスターは、リンク1のモンスターはいずれもL召喚したターンにL素材にできない制約が設定されているので、蘇生によって出すことでその制約を無視することができ、メインモンスターゾーンの任意の位置に蘇生できるので相互リンク状態の時とそうでない時の効果も選びやすく、蘇生対象が《充電機塊セルトパス》ならリンク数が伸びるのでテーマ外のリンク3以上のLモンスターにも繋げやすくなります。 効果テキストだけ見ると数的アドバンテージにならないそれほど使えるカードには見えませんが、実際には上記のように色々と仕事のあるカードであり、何よりテーマのリンク1モンスターの所業としては十分でしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP040 | 掃除機塊バキューネシア |

|

「機塊」リンク1モンスター群の1体となるLモンスターで、自身の持つ単独で発動可能な万能単体除去効果が【機塊】にとって大変貴重な存在となるカード。 相互リンク状態の時の効果は相手のメインモンスターゾーンのモンスター1体を破壊する効果、そうでない時の効果は直接攻撃ができるようになる効果を発揮する。 また上記の効果とは別に手札1枚を切ることで相手の場のカード1枚を何でも破壊できるというリンク2の《トロイメア・ケルベロス》と《トロイメア・フェニックス》を兼ねる優秀な除去効果となる起動効果も持っており、L召喚されている場合といった発動条件などもないため、蘇生しても使うことができる有用な能力です。 ただし相互リンク状態の時に使える除去効果とはいずれかターン1となっているため、出したターンに1体で2面取るといった使い方はできないので注意したい。 相互リンク状態でない時に発揮する直接攻撃効果は、その発動条件から《充電機塊セルトパス》の効果による打点アップの恩恵を受けられないという点では噛み合いが悪く、《乾燥機塊ドライドレイク》が相互リンク状態の時に使える2回攻撃を付与する対象としても、リンクマーカーの向きが同じ両者の位置を移動させてもこのカードが相互リンク状態になってしまい2回攻撃の直接攻撃をすることはできない。 テーマ内のリンク1モンスターでは《扇風機塊プロペライオン》がこのカードよりも高い元々の攻撃力から無条件に直接攻撃ができるので、こちらの効果は時々使えるかもしれない効果という程度の認識で良いでしょうね。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

9 | JP041 | 洗濯機塊ランドリードラゴン |

|

「機塊」リンク1モンスター群の1体となるLモンスターで、それらの中で最も高い元々の攻撃力を持ち、見た目や性能の高さから【機塊】の顔とも言うべき存在。 相互リンク状態の時の効果は自身と戦闘を行った相手モンスターをそのダメージ計算後に除外する効果、そうでない時の効果は自身と戦闘を行った相手モンスターをそのダメージ計算後に破壊し、さらにその元々の攻撃力分のダメージを与える効果を発揮する。 どちらも同じ条件で誘発する効果で、相互リンク状態でない場合は耐性貫通力が落ちる代わりに効果ダメージが相手に入る追加効果があるため、単独で発動できるということもあってむしろこちらを目的に使われることも少なくありません。 他のカード群との組み合わせでは自爆特攻からの後攻1キルを狙うこともでき、その場合は【機塊】の展開の要である《充電機塊セルトパス》をわざわざ出す必要すらなくなります。 相互リンク状態の時とそうでない時の効果は1ターンのうちにそれぞれ1回ずつ使うことができ、両方とも名称ターン1が設定されていないのはリンク1でかつ《計量機塊カッパスケール》や《機塊リユース》といったテーマ内での蘇生手段も豊富なこのカードにとってはかなり大きいです。 自身の戦闘で発生するお互いの戦闘ダメージが0になる効果は、プレイヤーが戦闘ダメージを受けないだけでこのカードは普通に戦闘破壊はされてしまうし、《充電機塊セルトパス》の効果などで攻撃力3000超えになっても相手に一切戦闘ダメージを与えられないという点ではむしろデメリットに近い効果です。 戦闘破壊されることを防いで繰り返し効果を使いたい場合は《遮断機塊ブレイカーバンクル》の手札誘発効果などを活用したいところ。 いずれにしても【機塊】ではとりあえず出しておける性能であり、テーマのリンク1モンスターとして支持されるのも納得といったところですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP042 | 乾燥機塊ドライドレイク |

|

「機塊」リンク1モンスター群の1体となるLモンスターで、単独では戦闘能力がなく持っている効果もコンボ向けとなりますが、他のテーマカードの効果と組み合わせれば戦闘要員としても使えるカード。 相互リンク状態の時の効果は自分バトルフェイズにメインモンスターゾーンの自身と他の「機塊」モンスター1体の位置を入れ替えてそちらがこのターンに2回攻撃できるようになる効果、そうでない時の効果は自身が攻撃対象になった時にその攻撃を無効にする効果を発揮する。 元々の攻撃力は0となっていますが、リンク状態であれば攻撃力が1000アップし、《充電機塊セルトパス》の効果で2000アップさせることで攻撃力3000のアタッカーとしても使えますが、同じことは元々の攻撃力が10000以上である《掃除機塊バキューネシア》や《扇風機塊プロペライオン》でも可能です。 相互リンク状態ではない時に使える効果も最低限の防御効果ということでおまけに近いので、このカードを使うならやはり相互リンク状態の時に使える位置の入れ替えからの2回攻撃を付与する効果の活用が欠かせない。 入れ替え相手としてはリンクマーカーの向きが異なることで相互リンク状態の時とそうでない時の効果をバトルフェイズ中に両方使える《洗濯機塊ランドリードラゴン》が最も適性が高く、《遮断機塊ブレイカーバンクル》による戦闘破壊耐性の付与と併用すれば、相手の盤面のモンスターがどちらもランドリーよりも攻撃力が高くても両方の効果を出すことが可能となります。 展開が通っていることが前提のカードになるので「機塊」リンク1モンスターの中ではそれほど性能が高い方のカードとは言えませんが、EXデッキに入るモンスターでリンク1だと思えばその辺もそれほど気にはならないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP043 | 機塊リユース |

|

同時に登場した《機塊テスト》と同じくテーマの蘇生札となる魔法カード。 その効果は墓地の「機塊」モンスター1体を蘇生するという実にシンプルな効果ですが、発動の名称ターン1やモンスター効果の無効、発動後の展開制限などの制約が設定されおらず、《機塊テスト》と違って厄介な発動条件がなくメインデッキの「機塊」モンスターも蘇生対象にできるためほとんどの場面であちらよりも使いやすいカードとなります。 代わりに蘇生したモンスターが場を離れた時にデッキボトムに戻るため墓地アドバンテージを失うことになりますが、【機塊】において《電幻機塊コンセントロール》は1枚はデッキに残留していた方が都合が良く、容易に再展開が可能な「機塊」リンク1モンスターにとってはEXデッキに戻ることは《計量機塊カッパスケール》の蘇生効果とアンチシナジーであることを除けば何ら痛手にはならないため、これが大きなデメリットとして働く場面は稀でしょう。 できれば《家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド》以外にもサーチ・サルベージできる手段が新規として出てくれれば、発動に名称ターン1がないことも含めてかなり有り難いので今後に期待したいですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP044 | 機塊テスト |

|

《家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド》の効果によるサーチも可能な【機塊】における蘇生札となる魔法カード。 効果は対象とした「機塊」Lモンスターのリンク先に墓地の「機塊」リンク1モンスターを可能な限り効果を無効にすることもなく特殊召喚できるという、パッと見はかなりパワーの高い効果となっている。 しかしこの効果内容から展開がそれなりのレベルで通っていることが大前提であり、評価時点でこの効果の対象にできる自分のメインモンスターゾーンにリンクマーカーが向いている「機塊」Lモンスターはリンク2の《充電機塊セルトパス》のみであり、必然的に特殊召喚できるモンスターも最大で2体にとどまります。 この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズに除外されてしまいますが、自爆特攻していく《洗濯機塊ランドリードラゴン》や自身のリリースして効果を発動する《計量機塊カッパスケール》にとってはあまり気にならないデメリットであり、《機塊コンバート》を使うことでそのデメリットをリセットしたり帰還させることも可能で、対象にしたモンスターにも特殊召喚したモンスターにもL素材に使用する制限は課せられないので、効果が通ればリンク3や4のモンスターに繋げることも可能です。 ただ実際のところは《家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド》の発動時サーチは初動の形成に充てられる場合がほとんどで、事故る蘇生札となるこのカードに回すのは相当上振れていないと厳しいでしょう。 イラストには同じ《機械軍曹》が描かれており、古くからOCGに触れているデュエリストにとってのファンサービスにもなっていますが、仮にも軍曹である立場のモンスターが携わる職務としては若干の疑問が残る。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

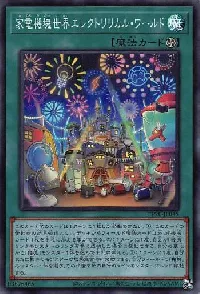

10 | JP045 | 家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド |

|

「機塊」モンスターたちのホームグラウンドとなるフィールド魔法で、発動時に効果によってフィールド魔法以外の「機塊」カード、つまり同名カード以外の全てのテーマカードにアクセスできるテーマの万能サーチ札です。 《電幻機塊コンセントロール》と《複写機塊コピーボックル》の2枚初動となる【機塊】にとってその片方をサーチできるカードが有り難くないはずもなく、この効果だけでも3積み以外には考えられない。 また「機塊」LモンスターがL召喚された場合に墓地の「機塊」モンスター1体をサルベージする効果もあり、「機塊」Lモンスターのほとんどがリンク1のモンスターなので、そのL素材となったメインデッキのモンスター1体をそのまま回収することで次のターン以降もL召喚→サルベージを繰り返すことができ、回収対象のうち《電幻機塊コンセントロール》と《複写機塊コピーボックル》は自己SS能力を持っているため展開を行うのにも重要な効果です。 3の効果も相互リンク状態であるか否かで適用できる効果が変化する「機塊」リンク1モンスター群の性質を活かせるものとなっており、テーマのフィールド魔法としてパーフェクトなカードと言い切って差し支えないでしょう。 発動時とL召喚する度にそれぞれアドバンテージになる効果という内容から《イグニスターAiランド》よりもパッと見た時の強さがかなり分かりやすいカードとなっていますが、こちらには《ダークインファント@イグニスター》のような専用サーチャーはもちろん、肝心のサーチ手段が《テラ・フォーミング》などの汎用札しかないのが残念です。 |

|||

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…

- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性