交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > ストラクチャーデッキ-青眼龍轟臨- コンプリートカード評価(みめっとさん)

ストラクチャーデッキ-青眼龍轟臨- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

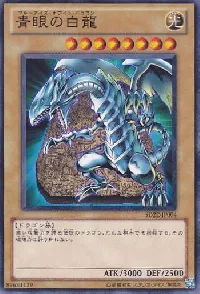

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP001 | 青眼の白龍 |

|

大会限定商品の特別仕様の《カオス・ソルジャー》を除けば、通常モンスターとして未だその攻撃力に並ぶ者はなし。 バンダイ版時代からのデュエリストたちの永遠の憧れのカード、遊戯王そのものを象徴する最強のドラゴン族モンスターがこちらです。 見ようによっては頭部が異常発達したエイリアンとかスカルドラゴン的な骨身のモンスターにもみえるんですが、いやぁこれが不思議とめっちゃカッコイイんですよねえ。 独自の良質なサポートカードをいくつも有しつつも未だ最強の座を譲る気はなく、通常モンスターの攻撃力3000ラインは遊戯王OCGにおいては『絶対不可侵領域』となっています。 その一方でステータス合計値の方は《ゴギガ・ガガギゴ》や《ラビードラゴン》や《スパイラルドラゴン》など、より高い守備力を持つ最上級バニラにちょいちょい負けていたりも。 あえて青眼の神域を破壊する必要がなく、そんなことをしたところで基本的に誰も得しないという事情から、よほどのことがない限り攻撃力3000以上の通常モンスターが新たに登場することはないと言い切れるかと思いますが、それはそうとして守備力2200以上の下級通常モンスターが何故出てこないのかは不明。 |

|||

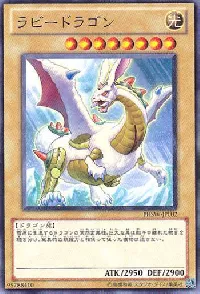

Normal ▶︎ デッキ |

2 | JP002 | ラビードラゴン |

|

トークン以外の通常モンスターで最も高い攻守合計値を持つモンスター。 バニラ最高攻撃力を持つ《青眼の白龍》より攻撃力が50だけ低い代わりに守備力は400高いため、表示形式の変更により強く、守備表示での特殊召喚がより有効で、《コンセントレイト》による攻撃力の上がり幅も高くなる。 ただよりによってその《青眼の白龍》と攻守以外のステータスが全て一致してしまっており、そうなってくると独自のサポートカードを多数有する青眼との差別化は非常に困難と言わざるを得ない。 単純に攻撃力3000のモンスターには自身が攻撃表示でも守備表示でも一方的に抜かれてしまうという時点で青眼とはかなり勝手が違ってしまいますからねえ。 種族や属性の面で差別化が可能な《ゴギガ・ガガギゴ》や《スパイラルドラゴン》とはまた事情が違うかと思います、青眼じゃない4枚目の青眼はさすがに要らない。 評価時点では上級以上の通常モンスターが著しく未発達なアンデット族や雷族ならどれだけ良かっただろうかという感じです…。 |

|||

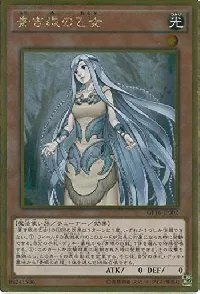

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP003 | アレキサンドライドラゴン |

|

攻撃力2000の下級通常モンスター群のドラゴン族を担当する海外生まれのカードで、《ダイヤモンド・ドラゴン》を開祖とするドラゴン族通常モンスター群「宝石竜」の1体でもある。 攻撃力2000の下級バニラとしては《ジェネティック・ワーウルフ》に次ぐ2体目のモンスターで、その影響で守備力が100に設定されていますが、これ以降の同シリーズの通常モンスターは全て守備力は0に設定されている。 レベル4の通常モンスターでかつ光ドラゴンなので受けられる効果も様々ありますが、《しゃりの軍貫》や《機界騎士アヴラム》と違ってテーマに無所属なことだけが少し残念。 いずれにせよドラゴン族の下級通常モンスターを使用するならまず名前の挙がるカードと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP004 | ガード・オブ・フレムベル |

|

最初期のDTテーマの1つである「フレムベル」が第6期に立ち上がった時から存在している通常モンスターで、評価時点までに登場している守備力200ではない「フレムベル」モンスターの中では唯一の一定の評価を受けていると言っていいカード。 具体的には自身のレベル・種族を拠り所にそれが通常モンスターのチューナーであることを活かせるデッキで活躍しており、《カーボネドン》などとの併用で環境級のデッキでも活躍した実績があり、再録経験があることからも確実に需要のあったモンスターです。 その一方で自身の持つ「フレムベル」ネームや炎属性であることが活かされる場面は稀でしたが、近年では「天盃龍」関係のカードが指定する炎ドラゴンの一員として炎属性であることにも多少の意味を持つようになりました。 こうなってくると最悪の最悪は守備力2000の壁になる下級モンスターという点にも多少の価値が生まれてきますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP005 | 青き眼の乙女 |

|

原作漫画の王の記憶編で物語における重要な人物である「キサラ」というキャラクターをモデルにしたと思われるカードで、青眼ストラクの新規カードの中でもとりわけ良き力として【ブルーアイズ】の使い手たちに大いなる活力を与えたカードです。 自身が攻撃対象になった時にその攻撃を無効にして、または自身が効果の対象になった時にそれに直接チェーンする形で誘発できる効果によって指定の3領域から《青眼の白龍》が用心棒のごとく駆けつける効果をいずれかターン1で使用することができる。 攻撃対象にされる方の効果は基本相手依存となりますが、効果の対象にするのは自分の効果でも構わないという仕様が当時の人気の秘訣であり、このような仕様からこの効果の対象にするためだけに《ポジションチェンジ》が使われたなどという逸話もあるらしく、これを「チカン冤罪」と表現するデュエリストたちもいたとかいなかったとか。 何気にレベル1のチューナーでもたるため、呼び出した青眼と共にテーマのSモンスターでもある《蒼眼の銀龍》や《青眼の精霊龍》のS素材としても適している。 ただし青眼が出てきたところでそれは3000打点の通常モンスターに過ぎず、このカード自体は相手の効果から守られるわけではないほか、自分の効果の対象にすると優先権が移ったに相手がそれにチェーンして効果を発動するとこのカードの効果は使用できないという欠点もあり、ゴールドシリーズに再録される頃にはもはや微妙効果で謎選出という扱いを受けていた節があり、評価時点となる今となっては全くその通りであるといったところになってしまう。 |

|||

Rare ▶︎ デッキ |

2 | JP006 | 暴風竜の防人 |

|

青眼ストラクの新規カードとして登場したチューナーであり《青眼の白龍》をサポートできる能力も持っていますが、イラストやカード名から分かる通り、同ストラクにて再録されたデュアルモンスターである《ダークストーム・ドラゴン》の関連モンスターとなるカード。 その効果はその双方に対応したドラゴン族の通常モンスターを対象とするほぼユニオンモンスターといった仕様になっており、一般的なユニオンと違って手札からの装着も可能で、装備モンスターには貫通効果が付与され、ユニオンと同じく装備カードとなった自身が装備モンスターが破壊される際の身代わりとなることができる。 しかしせっかくチューナーなのに肝心のモンスターとして場に特殊召喚される効果が備わっておらず、装備対象がこれなのに付与する効果が貫通と身代わり効果のみというのはあまりに低性能であると言わざるを得ない。 「ブルーアイズ」ネームを持つわけでもないし、後に《青き眼の賢士》として信仰するドラゴンを青眼に鞍替えするのも必然だったといったところですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP007 | ダークストーム・ドラゴン |

|

後衛全体除去に目がいくモンスターだが、実際はアナザーネオス同様自身の持つモンスター効果以外のポテンシャルで勝負してる感じのデュアルモンスター。 そのポテンシャルのモンスターが持つ効果としてはまずまずだが、除去効果を発動する際に変な要求をしてくるのがやっぱり気になる。 効果を完全なオマケ化するには物足りないステータスなのもあって、使いづらい印象は否めない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP008 | 創世竜 |

|

何を想定して作られたのかよくわからない、凄くもないし便利でも何でもない能力を持つ上級ドラゴン族モンスター。 この時期のカードに手札から自身を捨てて発動できるサルベージ効果にしろとまでは言いませんが、発動のために必要なコストがドラゴン族モンスター限定というのが非常にイケていない。 これではさすがに下級モンスターでコスト内容が自由な《神竜 アポカリプス》に優先できる部分がなく、後半の効果も役立つ場面が想像できないので採用する理由がない。 |

|||

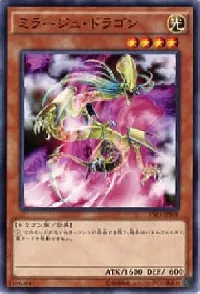

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP009 | ミラージュ・ドラゴン |

|

自身が場にいる時に相手がバトルフェイズに発動する罠カードを封じる永続効果を発揮する下級ドラゴン。 攻撃反応型の除去罠や攻撃力を上げ下げするような罠カードに対してにしか有効にならず、現在では《拮抗勝負》やバトルフェイズ中に発動した効果にカウンター罠などを使われないくらいにしか役に立たない。 フリチェの罠カードであっても仕方なくメインフェイズに撃たせるくらいの働きはできるかもしれませんが、そういう効果をメインデッキのそれしか効果がない下級モンスターが持っていてもなあ…。 ラッシュデュエルではレジェンドカードとしてそのままの能力で輸入されており、とてもレジェンドという立ち位置のカードには思えませんが、フリチェという概念がないあちらの環境では確かになかなか強い効果ではあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP010 | 神竜 アポカリプス |

|

《神竜-エクセリオン》や《神竜 ラグナロク》と同じ系譜のモンスターだと思われる「神竜」シリーズの1体となるドラゴン族の下級モンスターで、全身が燃え盛っていますが自身な属性は《暗黒火炎龍》と同じく闇属性。 それらのカードと同じく、カード名全てから漂う凄みとは裏腹にレベルもステータスも効果も実に平凡で素朴なものとなっており、このカードは手札コスト1枚と引き換えに墓地のドラゴン族1体をサルベージするという、ドラゴン族専用の《死者転生》と言うべき能力を持っている。 出しやすさとコストの自由さも含めて概ね《創世竜》の上位互換と呼べる性能であり、効果のパワーは低めですが、捨て札と回収対象次第で有用性がいくらでも変化するタイプのカードと言えるでしょう。 《ダーク・アームド・ドラゴン》のような自身の能力によって手札から特殊召喚する以外の方法で特殊召喚できない特殊召喚モンスターが回収対象に向いており、コストとなるカードは不問ですが、ドラゴン族である場合は墓地で発動する能力を持つ《太古の白石》などが有効です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP011 | ハードアームドラゴン |

|

レベル8以上のモンスターを手札から墓地に送ることで行われる発動を伴わない手札からの自己SS能力と、最上級モンスターのアドバンス召喚のためのリリースに利用することでそのモンスターに消えない効果破壊耐性を付与する能力を持つカード。 戦闘破壊耐性や対象耐性など元々何らかの耐性を持っている、または制圧緑地の高い永続効果を持つ最上級モンスターの弱点を補うことに適しているカードで、かつては《オベリスクの巨神兵》のリリースとして一斉を風靡したことも。 しかし最上級モンスターというのはリリースが2体必要なので、自己SS能力を使って場に出しても依然としてもう1体のリリースかアドバンス召喚するモンスターのどちらかは召喚権を使わずに出す必要があり、コストの内容からしてもそこまで噛み合った能力というわけではない。 また現在では両面耐性がそれほど貴重なものとは言えなくなっているため、効果を通したところで盤石とはとても言えないのも厳しいところ。 逆にリリース1体で召喚できる最上級モンスターに効果破壊耐性を付けるだけでそこそこ強い場面もあったりもするのですが、メインデッキのテーマ無所属カードの役割としてはもう無理かなって感じのするカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP012 | 伝説の白石 |

|

【ブルーアイズ】がS召喚の要素や自前のSモンスターを自らのテーマに取り入れる遥か昔に登場していた、テーマの関連カードとなるチューナーモンスターで、《青眼の白龍》の10分の1の攻守を持つドラゴン族の下級モンスター。 チューナーであるのは自身をより墓地に送りやすくするためのあくまでおまけ要素であり、その能力はどこからどのような方法で墓地に送られた場合でも強制的に効果が誘発し、デッキの青眼1体が手札に加わるというものになっている。 通常モンスターの最上級モンスターである青眼を手札に加えるというのは通常であればあまり良い効果とは言い難く、後にこのカードを現代版に作り直したような能力を持つ《太古の白石》が登場していますが、《青眼の亜白龍》のような青眼が手札にいた方が都合の良い能力を持つモンスターも存在しており、こちらはすぐに動けるしそもそもそれぞれ用途が全く異なることから併用する価値は十分あると言えるでしょう。 単独で動けない重くて不要な手札が1枚増えたところで果たしてそれを数的アドバンテージと呼べるだろうか?という疑問は常につきまとうとは思いますが、青眼とか《ブラック・マジシャン》とかに関してはさすがに100%そう断じるべきではないのかなと。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | JP013 | 正義の味方 カイバーマン |

|

《青眼の白龍》の発射台となる能力を持ったモンスターですが、特殊召喚元が手札というものあり、現在の充実しすぎた青眼サポートの前には到底割って入る余地のない性能です。 それだけなら優秀な後進たちにより役目を終えた、単に時代遅れになっただけのカードということで済むのですが、そんな効果をこのモンスターにあててしまったのは今となってはあまりにもったいなさ過ぎたと思わずにはいられない。 今こそカイバーマンのリメイクカードという形で真の力を見せる時ではないでしょうか? |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP014 | 創世の預言者 |

|

第5期の巨竜ストラクの新規カードとして登場した非ドラゴン族となる下級モンスターで、手札コスト1枚と引き換えに墓地のレベル7以上のモンスター1体を何でもサルベージできるという、モンスターカードの体をした最上級モンスターの《死者転生》となる効果を持つカード。 ドラゴン族には同じく手札コスト内容が不問でドラゴン族ならレベル6以下でもサルベージでき、X・LモンスターでもEXデッキに戻すことができる《神竜 アポカリプス》が存在しており、打点はこちらの方が高いですがこういったカードの打点が1500か1800かというところが重要視されることはあまりないため、今となっては【ドラゴン族】系列での需要が最も低いという因果なカードになっている。 それでも最上級モンスターならその他の要素は一切問わずにサルベージできる能力には一定の見所はあり、このカードに割くべき召喚権さえ何とかなるなら自己SS能力や手札誘発効果を持つそれらのモンスターを回収する手段として全くナシということもないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP015 | カイザー・シーホース |

|

第2期に登場した6属性の中で最初に生まれた1体で2体分のリリースになるダブルコストモンスターの光属性担当となるカード。 カード名を見てわかる通り、青眼のために設計されたモンスターであり、当時の下級海竜族の最高戦力である。 対応するモンスターはそれなりにいるのですが、中途半端に高いステータスと種族アドバンテージの低さと属性に対する種族適性の低さからダブルコストモンスターの中ではあまり使い勝手の良い方とは言えません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP016 | オネスト |

|

5期の終わりに登場し瞬く間に環境の頂点へと上り詰めたライトロードを強力にバックアップしたアニメGX出身の手札誘発モンスター。 その効果は自分の光属性モンスターが戦闘でほぼ確実に相打ち以上が取れるようになるもので、2枚掛けすれば相手に与える戦闘ダメージは凄まじいものとなる。 NSしたモンスターで殴って行ってこのカードで返り討ちにされた場合、返しのターンで更地に総攻撃を食らって轢き殺されるなんてのはよくある話でした。 この効果の加護を得て自分から殴りに行くのが強いのはもちろん、手札で控えてるこのカードが怖くて光属性モンスターを殴りたくない病に多くのデュエリスト達がかかってしまいました…。 自力で場から手札に戻れるので場に直出しするのも有効で、下級モンスターで守備力が1900あるので最悪壁にもなるという、当時はダメージ計算時に効果を使える先出し必勝仕様なこともあってあまりに隙がなさ過ぎるカードでしたね。 現在では当時ほど強力なカードとして扱われることはなくなりましたが、自分のモンスターに作用する効果であるが故に完全耐性持ちモンスターにも有効であることは現在でも評価すべき点だと感じます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

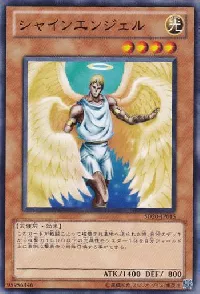

7 | JP017 | シャインエンジェル |

|

第2期に登場した6つの属性のリクルーターの中でも、属性に対する種族設定の適性が圧倒的に高いモンスター。 何しろ天使族は現在でも光属性モンスターの最大シェアを誇る種族であり、その種類数は地属性担当で獣族の《巨大ネズミ》を遥かに凌ぎます。 しかし天使族による天使族のためのリクルーターかと言われると意外とそうでもなく、それ以外の光属性デッキで使われていたイメージの方が強く、それだけリクルート先に優秀なモンスターが多いということの証左とも言えるでしょう。 相互リクルートができるコーリングノヴァや、リクルート先のリクルーターであるユーフォロイドなどの存在から、リクルーターで自爆特攻の数珠繋ぎをする際には是非とも使いたいモンスターですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP018 | 増殖するG 準制限 |

|

元々《黒光りするG》からはじまった「○○するG」昆虫族モンスター群の1体で、現存する数ある手札誘発モンスターズの中でも《灰流うらら》と並んでその最右翼とされるカード。 リミットレギュレーションによる規制以外でデッキからGとうららの枠が完全に消え去る日は果たしてくるのだろうか。 こちらはお互いのターンに完全なフリチェでいつ何時でも手札から投げ捨てることができるので、チェーン発動による1ドロー保障を捨ててでも、発動しないタイプの自己SS能力や《三戦の才》ケアでドローフェイズやスタンバイフェイズにさっさと投げていったり、相手がドロソで指名者やうららを引き込むのを見越して発動するなどのプレイングが必要な場合もある。 墓地のモンスターを参照する効果を使うために、効果は関係なく先攻で手札から投げ捨ててしまうといった使い方もできるでしょう。 ただし動き出しに複数のカードが必要なデッキに採用すると、後攻時に命は繋げても先攻時には自分が動くことの邪魔をしてくることもあるのが汎用手札誘発の常でもあり、手札誘発とは少ない初動で動ける、サーチが豊富、テーマのカードはメインデッキに最小限でも楽々回るガチデッキで使ってこそ真の強さを発揮するのだとも感じますね。 このモンスターの場合は妖怪少女の面々と違って一応の攻撃力はあるので、お互いに誘発事故が起こればたちまちGビートの開幕となる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP019 | レベル・スティーラー 禁止 |

|

アニメ5D’sで遊星が使用した、自分の場の上級以上のモンスターのレベルを餌に自己蘇生される昆虫族モンスター。 アドバンス召喚以外のリリースに使えないのは、このカードが登場して間もなく禁止カードに指定されたエラッタ前の死デッキを意識してのことだと思われる。 でも問題はそんなことではなかったというカードだと言うことは、皆様ご存知の通り。 復帰するなら最低限の名称ターン1やS素材以外の特殊召喚のための素材に使えない縛りはつけてきて下さいね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP020 | 竜の霊廟 |

|

遊戯王OCGにいくつか見られる「何故よりによってドラゴン族にこれを…?」というカードの1枚となる魔法カード。 代わりに《おろかな埋葬》はデッキに入れられませんなんてルールがあるはずもなく、富めるものはさらなる富を手にするが運命なのか。 【ブルーアイズ】などの通常モンスターのドラゴンが採用されたデッキで使うとさらに強く使えるようになっており、《ブルーアイズ・ジェット・ドラゴン》の発射台としては制限カードのおろ埋を遥かに凌ぐまさに最強の1枚と言えるかと思います。 【覇王魔術師】においても《覇王眷竜ダークヴルム》をデッキから墓地に送ることでその墓地効果による特殊召喚からのサーチで初動となるため、通常モンスターのドラゴン族を採用していなくてもおろ埋とは別に3積みされるほどのカードになっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP021 | 銀龍の轟咆 |

|

蘇生対象がレベル7と8のドラゴンから通常モンスターのドラゴンになり、優秀な墓地効果がなくなった代わりに速攻魔法になった《復活の福音》。 蘇生対象が通常モンスターかデュアルモンスターじゃあ相手ターンに発動できる意味は大してないなと思いきや、ドラゴン族にはデュアルではないが墓地にいる時だけ通常モンスター扱いになる《白き霊龍》が存在しており、あちらは特殊召喚誘発の除去効果を持ち、さらに相手ターンでも発動できる別な能力も持っているため、この効果で特殊召喚するモンスターとして優先度が高い。 基本的には最も攻撃力が高い《青眼の白龍》を蘇生するためのカードですが、ドラゴン族の通常モンスターにはチューナーやPモンスターも存在しているので、デッキによってはそれらも選択肢に入ってくるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP022 | 滅びの爆裂疾風弾 |

|

最古の「必殺技」魔法カードの1枚で、自分の場に青眼が場にいる時にだけ使える《サンダー・ボルト》となる通常魔法。 発動ターンは全ての《青眼の白龍》には攻撃宣言をすることができない制約が課せられ、モンスターの全体除去以外の効果はない。 評価時点でサンボルは準制限であり、特定条件下でなければ発動できない上に、発動ターンの制約まであるこのカードを優先する理由はほとんどない。 これに関しては3期のカードなのでやむなしと言ったところで、今登場していれば何らかの墓地効果がついていたり、除去内容が除外だったり、効果破壊に効果ダメージがついたりしていただろうと考えると、やはり登場があまりに早すぎたカードと言わざるを得ないでしょう。 専用のサーチ手段が複数存在するという点で何とか差別化を図りたい。 と、いうものがこのカードに対するテンプレ評価になると思うのですが…。 それはそれとして《青眼の白龍》を使用するデッキである以上は、なんとかしてデッキに入れたくなるカードですよね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP023 | 竜の渓谷 |

|

ドラゴン族をデッキから墓地に送ることができる効果を持つフィールド魔法としてドラゴン族関係の様々なデッキで使われていたカード。 そんな最強カードに後に《ドラグニティ-レムス》という最強捨てサーチャーまで登場しており、他にサーチ手段がないわけでもない強いカードに対して強い専用カードをあてがうという形になっている。 それが必要な永続魔法やフィールド魔法は他にもっとたくさんあるのですが、結局《六武の門》みたいなテーマ関係のカードで一定以上の性能を有していなければそこに引っかかることすらできないのが悲しい現実です。 現在ではただのドラゴン落としカードではなく、ドラグニティをサーチする効果も【ドラグニティ】においてちゃんと強くて重要な効果となっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP024 | テラ・フォーミング 制限 |

|

発動条件も発動後の制約も名称ターン1もないが、1:1サーチ以外に効果がない通常魔法で現在も規制を受けている数少ない通常魔法の1枚。 テーマデッキがこぞってフィールド魔法に力を集めすぎた結果遂にこのカードにメスを入れられてしまいました。 さらにテーマ系だけでなく《魔鍾洞》のような汎用系でも極悪なフィールド魔法が登場したため、その後登場した相互互換の罠カードである《メタバース》もあえなく制限に放り込まれてしまうことになります。 10期以降のリミットレギュレーションは、環境テーマに関しては実質構築不能にするような無慈悲なものではなく、キーカードにアクセスできるカードを減らすことでその安定初動を劣化させるという傾向が続いていますが、こちらもその例に漏れない感じで、何度赦しても再犯を犯しそうなこのカードは当分制限カードから動くことはないでしょう。 何かの間違いでワンフォ準のようなことが起こらないとも言えませんが、長くは続かないでしょうね。 当然ですがフィールド魔法を使うテーマは何も環境デッキばかりではないので、こういう時にリンクスのリミット制のようなものが上手いこと効かないもんかなと思ってしまいますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP025 | 巨竜の羽ばたき |

|

自分の場の上級以上のドラゴン族1体を手札に戻して発動できる《大嵐》となるカード。 速攻魔法でないのは残念ですが、《ハーピィの羽根帚》が制限カードで《大嵐》が禁止カードである現状では、先攻でも自分の場の魔法罠カードを吹き飛ばすことに使えるという点で相対的に価値は上がっています。 当然ですが、魔法罠カード1枚を破壊するだけなら、同じパックに収録された同じ状況下でどのドラゴン族でも使える《スタンピング・クラッシュ》の方が使いやすいです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP026 | トレード・イン |

|

後にレベル6から10までそれぞれに与えられることになる、手札の特定のレベルのモンスター1体をそれぞれが異なる内容のコストに使用して発動し、デッキから2枚ドローできる手札交換魔法の中で最初に登場したカード。 このカードはレベル8に対応・コスト内容は手札から捨てることとなっており、このカードとレベル10に対応する《十種神鏡陣》には発動に名称ターン1がありません。 レベル8モンスターを多く採用した様々なデッキで使用できますが、特に【ドグマブレード】における《D-HERO ドグマガイ》のような、ターボ系のデッキでコストにされていたモンスターたちが強く印象に残っています。 コストは単純な捨て札というだけでなく、意中のレベル8モンスターを有効に墓地に送るための手段にもなるのですが、だからといって2ドローできなくてもいいなんてことは当然全くなく、うららを受けた時の損失が非常に大きいため、登場当時ほど採用可能なデッキなら必須カードという立ち位置でもなくなってきました。 後にラッシュデュエルにも輸入されており、OCGにおいてもこのカードの場面を意識したイラストが描かれた《フィッシュアンドバックス》というカードが登場している。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP027 | 調和の宝札 |

|

アニメ5D’sに登場したコストで手札から1枚捨てて2枚ドローする《デステニー・ドロー》や《トレード・イン》の系譜となる手札交換魔法カード。 作中ではあらゆるチューナーをコストにできるカードでしたが、OCGにおける手札コストは作中でコストに使われた《デブリ・ドラゴン》と矛盾が生じない「攻撃力1000以下のドラゴン族チューナー」に限定されました。 対応するモンスターはけして多くはありませんが「ドラグニティ」にはまとまった数の対応モンスターが属しており、墓地に送られることで発動できる効果を持つ《伝説の白石》や《太古の白石》なども存在することから意外とシナジーするコスト向けのモンスターは多く、何気にあの《亡龍の戦慄-デストルドー》もこれに対応している。 ドローの方はもはや通らないのが当たり前で捨て札としてモンスターを墓地に送ることが本分と考える方が精神衛生上は良さそうです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP028 | 馬の骨の対価 |

|

場の通常モンスターや再度召喚していないデュアルモンスター、モンスター効果を持たない儀式・EXモンスター1体をコストとして墓地に送ることで2ドローに変換できる魔法カード。 コストとして墓地に送る必要があるのでトークンは利用できないものの、《トレジャー・パンダー》などを使って浴びるほどドローをしまくった先に勝利を掴むことがコンセプトのデッキでは発動に名称ターン1のないドローを加速させるためのカードの1つとして一定の価値があります。 コストとなるモンスターを一旦場に展開しないといけないことと、コストとなるモンスターの指定がこれなのでそれらの墓地効果でどうこうという話にならず、それ以上は拡張させ難いのが欠点。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

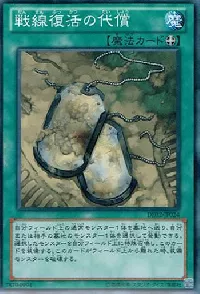

7 | JP029 | 戦線復活の代償 |

|

通常モンスターを1体をコストに発動できる《早すぎた埋葬》の調整版となる装備魔法。 発動コストに場のカードを要求されるようになった上に自壊条件が厳しくなっているのでセルフバウンスには向かないが、相手の墓地のモンスターも蘇生対象にでき、特殊召喚する際の表示形式にも指定がない点はあちらに勝っている。 装備魔法であるが故の強みや効果モンスターも蘇生できる点、特殊召喚したモンスターは攻撃が可能でモンスター効果も無効にならない点などはあちらと同じです。 通常モンスターやトークンが必要にはなりますが、評価時点でもまだ禁止指定であるカードのこの時期に登場した調整版にしては悪くないカードだと思います。 厳しくなった自壊条件も、被効果破壊誘発の効果に繋がると考えれば必ずしも悪いことばかりではありません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP030 | ワン・フォー・ワン 制限 |

|

レベル1モンスターを手札かデッキから自在に呼び出せる至高の魔法カードで、評価時点における制限カード。 特殊召喚誘発効果や墓地誘発効果を持つモンスターや、特定のチューナーやデッキのキーカードなどにレベル1が存在するなら使わない理由はほとんどないと言っていい。 魔法カードをメインからほとんど採用しない【オルターガイスト】にさえもかなりの割合で採用されるカードで、《オルターガイスト・メリュシーク》を呼び出して初動に誘発貫通にと準制限だった頃からそれはもうお世話になっています。 弱点は手札コストがモンスターに限定されているので、メインデッキにモンスターをあまり入れないデッキでは若干使いにくいことと、うららに無効にされた時のディスアドが大きいことなどが挙げられる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP031 | 死者蘇生 制限 |

|

怒涛のさ行がプレイヤーの舌を襲う最古にして最高の蘇生魔法で、お互いの墓地から無条件でモンスター1体を蘇生できる至高のカードであり、状況次第では先攻1ターン目からでも余裕で使っていく価値があると思います。 汎用性が非常に高い反面、《ハーピィの羽根帚》や《おろかな埋葬》のようにそのデッキにおける明確な役割が定まっていない、引いてきた時の出たとこ勝負のようなカードであるが故に、現在ではかつてほどこのカードを使うデッキも少なくなりました。 その一方でこれだけ高性能なカードであるにも関わらず、《激流葬》や《聖なるバリア -ミラーフォース-》などと同様にこのカードを名称指定したサポートカードも存在するため、近年はテーマネームを持つ類似魔法に押され気味ではありますが、今後もその存在価値が揺らぐことはないでしょう。 原作において1枚しかデッキに入れられないことが言及されている珍しいカードで、OCGでも2020年現在制限カードとなっていますが、それ故に《アンクリボー》も《千年の啓示》もサーチだけでなくサルベージもできるようにして気を利かせてくれています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP032 | クロス・ソウル |

|

原作のバトルシティ編で海馬が使用し、第1期の商品であるEXの第2期再録版に新たに収録される形でOCG化した魔法カード。 発動ターンに自分がコストや効果でモンスターをリリースする場合、対象にした相手モンスター1体をリリースにしなければならない効果を持ちます。 一見強いる系の効果の一種に見えますが、対象耐性のあるモンスターには当然効かないほか、魔法カードの効果に耐性のあるモンスターもリリースできない。 類似カードには専用のサーチ手段があり、耐性貫通力が高く多くの場面でデメリットがこのカードよりも軽い《帝王の烈旋》や《闇黒世界-シャドウ・ディストピア-》が存在するため、それらを差し置いて何よりも先にこのカードを優先する理由はないと思われる。 何がなんでも《虚無魔人》や《威光魔人》などを立てたいデッキにおける、4枚目または7枚目以降の選択肢といった感じでしょうかね? |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP033 | エネミーコントローラー |

|

原作のバトルシティ編で海馬が使用した魔法カードで、その名の通り相手の場のモンスターをコントロールする2つの効果から選べるカード。 特に後半の効果は、速攻魔法ということでフリチェでバトルフェイズでも手札から発動でき、自分のモンスターをコストでリリースし、相手モンスターのコントロールを奪えるカードとなります。 リリースコストはまともに使うと単なる消費となりますが、対象を取る効果や効果処理時に場から選ばれる効果を避けることにも使えますし、コストとなるモンスターは何でもいいので、相手に送りつけられたどうしようもならない邪魔くさいモンスターを有効に処理する手段としても使えます。 フリチェのコントロール奪取はそのターンしか保ちませんが、相手がそのモンスターを特殊召喚のための素材に使ったり、場のそのモンスターの存在を参照して後続を展開するようなデッキであればそのテンポを乱すこともできますね。 ノーコストで発動できる方の効果が相手モンスターの表示形式を変更するという、現環境では妨害手段としてあまり役に立たないことが多いものであることは残念ですが、それでも最低限の防御札として機能しますし、そのモンスターの守備力が低ければ返しのターンに戦闘で処理できる可能性も高いです。 総じて、現在のデュエルシーンではあまり見かけることはなくなりましたが、その汎用性は十二分に高いと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP034 | 竜魂の城 |

|

墓地のドラゴン族1体を除外し、対象の自分の場のモンスター1体の攻撃力をターン終了時まで定数強化する効果と、場に表側表示で存在する状態から墓地送りになると除外されているドラゴン族モンスター1体を帰還させることができる永続罠。 フリチェで発動できてダメステ時でもオープン&効果の使用ができ、墓地効果で帰還させるドラゴン族モンスターを自力で用意できるのが強みとなります。 しかしドラゴン族モンスターをデッキから除外できない、ドラゴン族を除外して発揮する効果がアドバンテージに繋がりにくい、自分の場に表側表示のモンスターが必要、墓地効果が手札・デッキ・セット状態からの墓地送りでは発動しない、自力で自身を場から墓地に送る手段を持たないといった単体完結力の低さと発動までが遅い罠カードであることから、現在ではあまり好んで使う人はいなさそうなカードという印象。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP035 | デモンズ・チェーン |

|

個人的には、対象となったモンスターの効果が無効になるだけでなく、攻撃できなくなるのが非常に優れていると感じます。 いくらそのモンスターが持つ効果が召喚誘発時の一発芸でだとしても、攻撃力が3000以上もあるとなるとさすがに話が別なわけで、すぐに処理できなくても足止め付きなのは間違いなく良い。 ただしそれなら警告や通告で無効にして破壊した方が安全なんじゃないか?という話になるのも事実です。 既に場に出ているモンスターの永続効果に対してでも、相手ターンに手札からも発動できてセット状態から使うとさらなる追加効果もある泡影も存在する今、基本的には何らかの効果で再利用することを前提とした採用、ウリアなどが要求する汎用永続罠としての活用を見出す目的での採用となる。 特にリビデ同様の自壊条件から場に残りやすいという性質があるので、セルフバウンスする永続罠としては代表格と言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP036 | 鎖付きブーメラン |

|

遥か昔にメタビ系統のデッキにおいて、フリチェでどんなモンスターでも打点を強化できる罠カード+攻撃宣言時に発動すればおまけもついてくるカードとして、《メタル化・魔法反射装甲》などと共に真面目に採用を検討されていたとされる原作出身のカード。 実際に第1期に登場した時点では打点強化カードとしての汎用性はかなり高かったですが、現在では装備カードとなる罠カードに限ってもより有用な《幻影剣》や《幻影翼》が存在するため、「鎖付き」罠カードを参照する何らかの効果が世に出ない限りは使われることはないでしょう。 バンダイ版にも登場しており、身内ではこれをコントロール奪取効果だと解釈して使っていましたね、だって「捕獲する」なんて書いてるモンですから…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP037 | ダメージ・コンデンサー |

|

自分が戦闘でダメージを受けたダメステで発動が可能であり、手札コスト1枚と引き換えにその痛みに見合った攻撃力を持つモンスター1体をデッキから特殊召喚できる罠カード。 爬虫類族による戦闘専用の《ダメージ=レプトル》と違って使い切りで手札も必要ですが、こちらは直接攻撃による戦闘にも対応しており、どんなモンスターが出てくるのかも想像し難い楽しさがあります。 受ける戦闘ダメージは当然安定しないので攻撃力0のモンスターがリクルート対象として適していますが、攻撃表示で出てきてしまうのでそういったモンスターを特殊召喚すると後続のモンスターから大きくLPを取られる可能性が高く、リクルート適性の高いモンスターは割と限られてくる。 面白いカードだと思いますが、罠カードのリクルートカードはかなり性能が高くないと中々使われないので、不安定で発動条件もあまり良くないこのカードの評価も相応のものとなるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP038 | リビングデッドの呼び声 |

|

汎用蘇生札の一種で、蘇生したモンスターが破壊以外でいなくなった場合は自壊せずに場に残るのが特徴であり、セルフバウンスする蘇生札といえばこの永続罠カード。 このカードに限りませんが、《死者蘇生》や墓穴など相手がこちらの墓地のカードを対象にした時にチェーン発動して、妨害したり妨害されることを防ぐ使い方ができるのが、速攻魔法や罠の蘇生札の最大の利点と言えるでしょう。 ただしその性質上相手ターンに発動することが多く、先に使うと上から墓穴を使われやすいことには注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP039 | 王者の看破 |

|

最上級通常モンスターが自分の場に存在する時だけ使える《神の宣告》となるカウンター罠。 発動条件の軽さはテーマにも属するカウンター罠である《天威無双の拳》に遠く及ばないが、カウンター範囲があちらとは異なるのでこちらにも十分存在意義はある。 特に発動を伴わないEXデッキからの特殊召喚を防げる点があちらに対する強みとなる場面は多いでしょう。 登場時期が大きく異なることを考えれば、発動条件となるモンスターをリリースするなどしなくていいのはかなりの好条件と言えますね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

6 | JP040 | 蒼眼の銀龍 |

|

非チューナーに通常モンスターを要求するレベル9のドラゴン族Sモンスターで、カード名やイラストやレベル・モンスター効果から分かる通り、レベル8の《青眼の白龍》とレベル1チューナーをS素材としてS召喚することを想定されており、【ブルーアイズ】においては《青き眼の乙女》や《太古の白石》などをレベル1チューナーとして利用できる。 攻守は青眼のそれが反転しているだけで打点は下がってしまっていますが、その能力はS召喚のみならず特殊召喚誘発で自身を含む自分の場の全てのドラゴン族が対象耐性と効果破壊耐性を得るというものであり、効果が次のターンのエンドフェイズまで継続するため自分のターンにS召喚しても返しの相手ターンの盤面を任せることができる。 また自分の墓地の通常モンスターを蘇生する効果もあり、青眼などの自身を出すためのS素材とした通常モンスターがそのままこの効果の対象になりますが、発動タイミングが自分スタンバイフェイズであることを考えると、やはり相手ターンでのS召喚や墓地からの特殊召喚を狙いたいところで、これを可能とするのが同じレベル9のSモンスターであり、【ブルーアイズ】においてはよりS召喚しやすい素材指定となる《青眼の精霊龍》のフリチェ効果といったところになる。 ただいずれのタイミングで出すにしても、発動する効果によって耐性を獲得する性質上、チェーン発動された効果で上から叩かれると簡単に瓦解することには注意したい。 精霊龍の登場によってかなり見られる性能のカードになったのは事実ですが、このカード単体で見ると今となってはS素材に通常モンスターを要求する割にはやけにパワーが低いという印象です。 |

|||

-

![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ダゼル 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ダゼル 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 SOUL 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 SOUL 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 asd 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 asd 」さんのコンプリートカード評価を見る!

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…

- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性