交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > PRISMATIC GOD BOX コンプリートカード評価(みめっとさん)

PRISMATIC GOD BOX コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Secret ▶︎ デッキ |

6 | JPS01 | オシリスの天空竜 |

|

三幻神で最後にOCG化されたモンスターで、オベリスクと共通する神耐性と特殊召喚された場合の自壊効果に加え、手札の枚数が自身のパワーになる効果と相手が攻撃表示で出した低級モンスターをことごとく撃ち落とす「召雷弾」と呼ばれる効果を持っている。 撃ち落とせなくても、対象耐性を無視して攻撃力を2000もダウンさせるので戦闘能力を大幅に奪うことができますが、攻撃表示で出さなければ効果が発動しないため、場への展開を伴って大型EXモンスターを出すデッキに対しても、リンク以外にはそこまで圧力にならないのは気になるところです。 いくら攻撃力が2000下がっているとはいえ、結局大型モンスターを出すこと自体は許してしまっているわけで、下手すると守備表示で展開途中の下級モンスターの効果でオシリス本体があっさり退治されてしまう場合も多いかと思います。 またオベリスクと違って対象耐性がないので、泡影1枚で攻撃力0の効果なしモンスターになってしまうのは、神としてはちょっと頼りないかなと思うところはあります。 |

|||

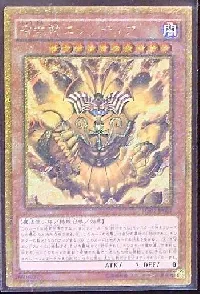

Secret ▶︎ デッキ |

6 | JPS02 | オベリスクの巨神兵 |

|

対象耐性+神耐性と神自壊だけで効果が4つも埋まってしまっていますが、例の全体除去効果もちゃんと持っており原作とほとんど同様の運用ができる神。 その安定した元々の攻守から単体での扱いやすさに関しては三幻神の中でも随一で、召喚制限とか蘇生制限とか関係なくどこからでも特殊召喚可能な攻撃力4000のモンスターというのは結構稀少です。 オシリスのような相手ターンでの圧力となる効果はありませんが、対象耐性がなくモンスター効果を消されると全てが無力化するオシリスよりは信用できるかなという印象です。 |

|||

Secret ▶︎ デッキ |

2 | JPS03 | ラーの翼神竜 |

|

OCG化の際に原作での能力をほとんど踏襲しなかった結果、色々な致命的設計ミスを犯した残念カードになってしまっため、後に様々な介護が必要になった三幻神の一体。 やりっぱなしで放置されずに介護してもらえるのは、このモンスターが三幻神という特別の中の特別な存在だからという幸運を全力で噛みしめて欲しい。 出す=勝ちのホルアクティを意識し過ぎた結果こうなってしまったというならまだわかるが、このカードのOCG化は三幻神の中では二番手で、その時にはホルアクティのカードはまだ影も形もない状況…。 逆にこのカードがこれだったからホルアクティがあれになれたとすら感じてしまいますね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

5 | JP001 | 超電導波サンダーフォース |

|

オシリスの必殺技カードで、フリチェで相手の場にライボルをぶっ放すことができ、自分メインフェイズに使えば破壊した数だけドローが入り、手札が増えるのでオシリスが自身の効果でパワーアップするという内容になっている。 宣告などのカウンター罠にも防がれず、勅命が既に開かれていてもお構いなしに使える強力カードだが、場にオシリスがいないと使えない効果で破壊耐性持ちモンスターには効かない除去なので、これならどのタイミングで打っても破壊した数だけドローできて良かったようなと思ってしまいますね。 除去とドローまでが通常効果で、自分メインに発動した際の追加効果は相手の魔法罠を全部消し飛ばすくらいでも良かったのではないかと。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

3 | JP002 | ゴッド・ハンド・クラッシャー |

|

完全耐性とマスカレーナなどの外部から受けている破壊耐性は貫通できないが、対象耐性と自前の破壊耐性を無視し、既に出ている餅や勅命に妨害されず、すり潰したモンスターの墓地誘発効果なども封殺し、さらに速攻魔法というモンスターを単体除去するカードとしては超最高品質です。 だがその発動条件が場にモノホンのオベリスクがいる時限定ともなるといくら何でも話が別過ぎます。 この条件なら「この効果に対して相手は効果を発動できず、ターン終了時まで相手はカードの効果を発動できない」とか「この効果で破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える」とかも付けて良かったんじゃないですかね? |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP003 | 交差する魂 |

|

メインフェイズを終えようとしたら相手の神に場のモンスターを全部喰われたでござるを是非ともやりたい速攻魔法。 盤面捲りとしては防御タイミングを与えない《ラーの翼神竜-球体形》に遠く及びませんが、こちらはこのカードのカード名の英訳でもある《クロス・ソウル》よろしく数的融通が利くほか、三幻神たる幻神獣族モンスターがしっかり戦力として自分の場に残ってくれます。 相手モンスターをリリースすると攻めでも守りでもその後の制約によってかなり手数が減ってしまうのが、結構上手いこと調整されてるなと感じますね。 神の中で相手ターンにアドバンス召喚する価値もあるシステムモンスターと言えるのはやはり《オシリスの天空竜》、個人的には相手ターンにオシリスを出して嫌がらせしていけたら楽しいなと感じるカードです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

2 | JP004 | 絶対なる幻神獣 |

|

原作の人形戦でオシリスが自身の耐性により遊戯の使用した《六芒星の呪縛》から解き放たれた場面がイラストに描かれていますが、効果的には海馬が遊戯との対戦においてオベリスクを蘇生してそのターン限定の無敵の盾とした場面を再現できるものになっている。 幻神獣族指定ではありますが、墓地からの特殊召喚ということで例によってラーはお休みです。 コストさえ払えば毎ターン使える永続罠ではあるんですが、何しろ発動条件が相手の攻撃宣言時なもんでほぼ1回限りの効果であり、発動前ですらオベリスクが墓地に落ちた時点で警戒されることは間違いないので、お世辞にも性能が良いとは言い難い。 後半にも色々書いてますが、前半の効果も含めてリターンが安定しない上にかけた枚数に対してヘボい残念なカードだと個人的には思います。 綺麗に決められたら2000以上の反射ダメージを与えつつ、エンドで神が再び眠る前に効果を使ったモンスターや展開時に用いた永続魔法や永続罠を壊して場を荒らすことができるかもしれませんが、エンドがくるまでに神かこのカードを処分すれば済む話ともなるとさすがに厳しいですかね。 2の効果は通常召喚した神が場にいるだけでもお互いのエンドフェイズに発揮されますが、神専用の永続罠ならもう少し拘束力のあるやつじゃないとですねえ…絶対なるというカード名ですが名前負け感は否めないと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP005 | 黄金の邪教神 |

|

ノーフェイスやイリュージョニストがリメイクされた姿で登場したレジェンドDPのペガサス枠におけるリメイクから漏れてしまった《千眼の邪教神》だが、今回晴れてリメイクされて登場することになった。 お互いのターンにフリチェで相手の手札をマインドスキャンし、自身をサウサクの指定素材でありリメイク元である千眼に変更する効果は、原作のペガサスの戦略を意識しつつサウサクとミレサクを融合し分けられるようになるという意外と良い効果。 相手の手札を見るだけ見たら、あとは相手の動きに合わせてサクリファイスフュージョンなどのカード効果で融合素材にするなり何なりして、サウサクやミレサクを着地させつつ自身の後半の効果に繋げてあげましょう。 メインは戦闘破壊とシンクロやリンク素材に利用されること以外で場や手札やデッキから墓地送りになった時、または何でもいいので除外された時に、相手の効果モンスター1体をサクリファイスモンスターに装備させ、その攻撃力を得る効果。 該当するモンスターは現在オリジナルサクリファイスとアニマと、融合モンスターであるアイズサクリファイスの全4種で、通常召喚できないという指定でサクリファイスロータスなどの他所者を避けている。 サクリファイスフュージョンと違い、この効果で吸ってもサクリファイスモンスター自身の効果で装備されているわけではないのであちらの効果と重複して攻撃力が上がることはありませんが、ミレサク以外のサクリファイスモンスターが持つ「この効果で装備できるのは1体のみ」という制約もこのカードの効果による装備とは関係ないということになります。 特にサクリファイスモンスターの効果がヴェーラーや泡影で無効になっていても相手モンスターを装備カード化し、攻撃力を上げられるケアカードとなるのが最大の利点と言えるでしょう。 除外でも効果が出る仕様になっている辺り、概ねサクリファイスフュージョンの存在が前提という感じで、相手ターンに手札を見た後に速攻魔法であるフュージョンの融合素材とすれば、自身の効果やサウサク&ミレサクによる相手の攻撃や展開の妨害も可能で、このカードの効果+サクリファイス本体の効果またはフュージョンの墓地効果による最大2体吸いができるのは中々強いと思います。 ただこのカードを使っても結局対象耐性持ちへの回答にはならない点はちょっと惜しい感じで、裂け目やマクロの影響下でなくてもこのカードをアニマのリンク素材に使った時にも効果が出てたらさらに良かったのになあとも思ってしまいますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP006 | 千年の血族 |

|

一定以上のダメージをトリガーとする自己SS効果に加え、シャーディーをイメージしたモンスターということで、ただ相手の墓地からモンスター1体を蘇生するだけの効果に2つのモノを天秤にかけてどうのこうの的な要素というかルールを加えてそれっぽい感じに仕上げてあるモンスター。 EXから特殊召喚されて墓地に送られた20打点以上のモンスターを対象にすれば、EXのモンスターが主戦力となるほとんどのデッキに対して効果を成功させることができると思いますが、相手のデッキにニビルやパンクラが入っている場合はそうもいかず、負けると相手に選んだカードをサーチされてしまうのでそれなりのリスクはあります。 逆にニビルやパンクラを対象に効果を使った場合は、相手のデッキにも依りますが阻止されることは稀でしょう。 繰り返しますが、ただ相手の墓地からモンスター1体を蘇生するだけの効果の割には、相手に任意のモンスターをサーチされる可能性があるという微妙に危ない橋を渡らなきゃならないのはなんかイマイチだなという印象で、相手は何も選ばないという選択が可能&選んだモンスターはサーチできなくてもデッキに戻るため、情報アドを得られるかとか抹殺で墓地送りにする予定のニビルを抜き取るとかも何もかも相手の意志に委ねられてしまうので、場で発動する起動効果であることも含め特別強いことは何も書いていないかなという感じです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP007 | 予見者ゾルガ |

|

原作でマントの中に爆弾を隠されたモンスターという理由だけで、使い手であるイシズとフュージョンしてリメイクされたラッキーモンスター。 この選出がこの年末箱でされることを読み切れた人はおそらくこの世にひとりとしていなかったことでしょう。 効果は同名以外の地属性の天使族がいる時に手札から自己SSでき、さらにお互いのデッキトップから5枚という名の未来を確認するというイシズの持つ千年アイテムの能力をモンスター効果に落とし込んだ効果になっています。 地属性の天使族はイシズが原作で使用したモンスター群以外にはファーニマルやマドルチェに点在している程度で、現時点ではその数も質も今ひとつな感じです。 後半の効果も《生贄の抱く爆弾》を隠されたモンスターとしての存在感を示す効果になっていますが、その発動条件の関係上、ほとんどの場面で自分がこのカードをリリースしてアドバンス召喚したモンスターに爆弾を抱えさせて突っ込ませることになるでしょう。 このカードがデッキの上から5枚のカードを見通すように、相手にもこのカードが抱えさせる爆弾は見えてしまっているという…この辺りは原作仕様の生贄が抱く爆弾をOCGでやるのはルール上不可能なので仕方ない部分ではあります。 一応自己SS効果があるので1の効果がメインにはなると思いますが、なんというか両方の効果がおまけ感は拭えない感じのモンスターです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP008 | 受け継ぎし魂 |

|

サクリファイスエスケープや相手ターンでの妨害にも使えるフリチェの除去札兼展開札となる速攻魔法。 いくつかの要求がありますがそれほど高い要求ではなく、相手モンスターの除去は効果破壊耐性を貫通する質の高いもので、特殊召喚される最上級通常モンスターはデッキだけでなく手札からも選べるのでそれらを直に引くリスクにも対応できている。 原作のバトルシティ編におけるこのカードの元ネタとなった場面でのイシズさんの心情も含めて、まさに《予想GUY》のデカブツ版といったところですね。 昔ならとても便利で使用できるデッキなら必須レベルの除去札、現在では出てくるモンスターのステータスが高いことに見所があるくらいでサーチできないなら使われないことも多い平凡なカードという感じですが、個人的には好きなタイプのカードですし普通に良い効果だと思います。 うららに捕まると痛恨なのは《デュアルスパーク》などの類似する効果を持つカードと同じですが、これはデッキに触る効果である以上は基本的に避けて通れない道なので仕方がない。 発動コストに充てられるモンスター及び除去対象は効果モンスターとなっており、ほとんどのモンスターをリリース&墓地送りにすることができますが、常に通常モンスターとして扱われるトークンはリリースに利用できず「原始生命態トークン」のような相手のトークンも除去対象に選択できないので注意。 また発動ターンの制約により、この手のカードが得意とするバトルフェイズにおける追撃には使えなくなっている。 |

|||

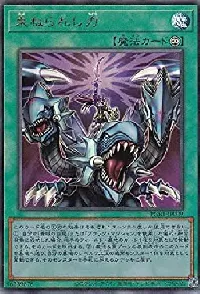

Ultra ▶︎ デッキ |

2 | JP009 | 束ねられし力 |

|

名称ターン1があるにしてはやけに難解な発動条件でかつ微妙過ぎるリターンとなる相手の場か墓地のカード1枚を対象に取る除外効果と、表側表示のこのカードを場から墓地送りにすることで自分の墓地の最上級通常モンスターをサルベージするかデッキに戻すかを選べるという微妙過ぎる効果を持つ永続魔法。 後半の効果だけを目当てに使おうにも墓地で発動するタイプの効果ではないためデッキから直接墓地に送る効果に対応しておらず、結構ブラマジや青眼関連の効果でこれをサーチするか直に引いて発動しなければならない。 一応発動してすぐに場から自力で墓地に送ることができるのはいいんですけど、そもそも後半の効果も別にデッキからどうこうする系の効果ではないので是が非でもこれを使いたいというような効果でもないですし、融合素材や儀式召喚のためのリリースの補給だとするなら、前半の除去効果とその発動条件があるにも関わらず、墓地に送らないとそれができないのは普通に意味がわかりません。 どちらかの効果が特別強いわけでもなく、普通に使いにくすぎるカードです。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

6 | JP010 | 対峙する宿命 |

|

自分の場に《青眼の白龍》か《ブラック・マジシャン》が存在する場合にフリチェで発動でき、相手の場の表側表示のモンスターの効果を全無効にする罠カード。 評価時点においては、青眼は自身のカード名が記された魔法罠カードをサーチする効果を持つカードは《ビンゴマシーンGO!GO!》や《真の光》といった確定サーチにならないものや引いてきてすぐに発動できないものしかないため、《黒魔術の継承》や《イリュージョン・オブ・カオス》で持ってこられる《マジシャンズ・ロッド》の召喚誘発効果でこれが可能なブラマジのサポートとしての方が使いやすい。 しかしブラマジはこの効果でモンスター効果を全無効にしても依然として戦闘能力に不安が残り、パンクラなどの軽い条件の自己SS能力を持つモンスターに簡単に屠られてしまうため、効果としては元々の攻撃力が高い青眼の方が適している。 なお、発動後に相手の場に出されたモンスターにはこの効果は作用しないので注意したい。 効果自体はもちろん強いのですが、ちゃんと展開できてかつこれを妨害として構える余裕がほとんど上振れてなくてもあるのかなと考えると割と怪しいカードです。 妨害札となる罠カードは当然相手に見えてない方が強いので直に引ければそれに越したことはないんですけど、テーマや特定のモンスター専用のものともなればやっぱりできる限り自然に持ってきて確実にセットできることが大事なんですよね。 一応捲り札としても使えますが、それなら当然罠カードじゃなくて速攻魔法の方が良かったという話になってしまいますね…。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

8 | JP011 | ブラック・マジシャン |

|

原作において遊戯が使用する永遠にして絶対的エースモンスターであり、OCGのみならず遊戯王という作品そのものの顔の1つと言える魔法使い族の最上級通常モンスター。 割と中性的な顔立ちで、EX版など見ようによっては女性のように見えるイラストのものもあったり。 闇魔法使い族の最上級通常モンスターとしては、レベルこそ異なりますが第1期時点でも《コスモクイーン》というより高い攻守を持つモンスターが存在しており、《マジシャン・オブ・ブラックカオス》になってもまだ宇宙を統治する女王には及びません。 これは《青眼の白龍》と遜色ないステータスを持ち、どういうわけか儀式モンスターにならなかった《コスモクイーン》の方を讃えるべきですかね? しかしこちらには数々の良質な専用のサポートカードが大量に存在しているだけでなく、禁止カードとなった《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》も含めて様々な融合モンスターの名称指定の融合素材にもなっており、派生モンスターとなる存在も数しれず。 場や墓地でブラマジ扱いになる同じステータスを持つ効果モンスターがいるから手札・デッキでも名称指定の効果を受けられることと通常モンスターであることだけが差別化点というこのモンスターは別にもうデッキから抜いてもいいよね、となってしまうようなカードは評価時点では出てきておらず、専用サポート効果の指定する領域も含めてその辺りはちゃんと配慮されているのもいいですね。 現在では最上級通常モンスターとしてはお世辞にも高いとは言えない攻守ですが、その独自性でこのモンスターと比肩するバニラ魔法使い族を今後2つと見ることはないでしょう。 原作でもメインで活躍した人気モンスターということでイラスト違いも多数存在するカードですが、個人的にはやはり最初期のちょっと変わったポーズしてるやつが至高ですね。 これまた個人的な話になりますが、私はブラックマジシャン使いの遊戯よりもブラックマジシャンデッキ使いのパンドラを推したいので、パンドラの使用した「悪いブラマジ」をイメージした絵柄のカードももっと出して欲しいなと思っております。 |

|||

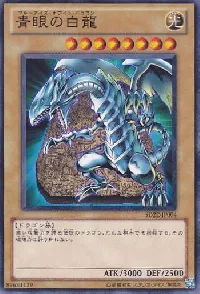

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP012 | 青眼の白龍 |

|

大会限定商品の特別仕様の《カオス・ソルジャー》を除けば、通常モンスターとして未だその攻撃力に並ぶ者はなし。 バンダイ版時代からのデュエリストたちの永遠の憧れのカード、遊戯王そのものを象徴する最強のドラゴン族モンスターがこちらです。 見ようによっては頭部が異常発達したエイリアンとかスカルドラゴン的な骨身のモンスターにもみえるんですが、いやぁこれが不思議とめっちゃカッコイイんですよねえ。 独自の良質なサポートカードをいくつも有しつつも未だ最強の座を譲る気はなく、通常モンスターの攻撃力3000ラインは遊戯王OCGにおいては『絶対不可侵領域』となっています。 その一方でステータス合計値の方は《ゴギガ・ガガギゴ》や《ラビードラゴン》や《スパイラルドラゴン》など、より高い守備力を持つ最上級バニラにちょいちょい負けていたりも。 あえて青眼の神域を破壊する必要がなく、そんなことをしたところで基本的に誰も得しないという事情から、よほどのことがない限り攻撃力3000以上の通常モンスターが新たに登場することはないと言い切れるかと思いますが、それはそうとして守備力2200以上の下級通常モンスターが何故出てこないのかは不明。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

9 | JP013 | ラーの翼神竜-球体形 |

|

相手モンスター3体を一瞬で消し去るデカい壊獣、通称:金玉、ラー玉。 サベージ+ウーサ+αのような相手が先攻でシコシコと作った強固な布陣も一瞬で無しにすることができ、壊獣と違ってこちらは通常召喚なのでモンスター効果や魔法・罠でSSが封じられていても関係なく押し付けられるのが最大の強み。 ただし召喚権を失うこと、必ず3体のリリースが必要なので小回りが利かず2体しか出さないことでケアされてしまうこと、戦闘能力は皆無だが攻撃にも効果にも対象耐性があるので壊獣に比べると処理が大変なこと、都合の良いタイミングで直引きするしかないことなど、けして良いことばかりではありません。 ラーサポートとしてもかなり優秀なカードではありますが、基本的にはサイドに潜む盤面ぶっ壊し屋としての存在感の方が強いですね。 |

|||

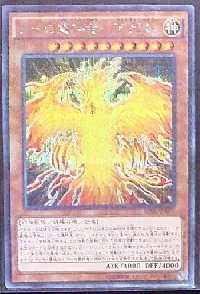

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP014 | ラーの翼神竜-不死鳥 |

|

原作のバトルシティ編に登場した三幻神の1体である《ラーの翼神竜》の最終形態とされる特殊召喚モンスター。 思えば非OCG準拠の遊戯王ゲームであるDM8においても、ラーは3つのモードがそれぞれ機械族か炎族の独立したカードとして収録されていましたが、このカードの登場でOCGでもそれが実現する形となりました。 特殊召喚するためには場に特殊召喚できないラーを、墓地にこのカードを揃え、さらにその状態から場のラーが墓地に送られた場合というかなり難解な条件が要求されますが、後に登場した《真なる太陽神》が発動時のサーチ効果でラーか《ラーの翼神竜-球体形》をサーチすることでラーが場に出てくるのを補助し、さらに場にある状態で発動できる効果によってこのカードのデッキからの墓地送り、ラーの場からの墓地送りも補助してくれるため、運用にかなりの現実味が生まれました。 攻守も4000と高い上に自身の特殊召喚効果にはチェーンクローズがかかっていて、場では効果に対して完全耐性を持っており、さらに起動効果にてモンスターに対して対象を取らず破壊でもない単体除去を出せるため決定力も高い。 エンドフェイズに強制発動する効果で自動的に球体の姿に戻ってしまい、完全耐性を持つのでそれを無効にすることも基本的にはできませんが、次のターンに球体からラーを特殊召喚することで再びこのカードの特殊召喚に繋げられる可能性も高い。 ただし球体の耐性はこのカードのものほど強固ではないため、現在の環境で相手の1ターンを生き残ることはけして容易とは言えないでしょう。 なお一見球体→ラー→不死鳥→球体の順で環を作っているように見えますが、球体は墓地からラーを特殊召喚できないため、そのままだと転生できる回数には限りがあります。 また《発禁令》を使うことでエンドフェイズに墓地送りになる効果が発動しなくなりますが、そうすると起動効果の除去効果も使えなくなって決定力が落ち、一度倒されると二度と復活しなくなるので微妙なところです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP015 | 沈黙の剣士-サイレント・ソードマン |

|

《沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン》と非常によく似た性質を持つ特殊召喚モンスター。 あちらと違いサーチャーとリンク1モンスターを用いた手軽な展開手段はありませんが、下級戦士族なので《増援》で持ってくることは可能です。 あちらと違って自身の効果で戦えるパワーになるまではとても待てないのでさっさと自爆特攻して《サイレント・ソードマン LV7》の特殊召喚に繋げることになるかと思います。 あちらと同じく単独で魔法カードの発動を無効にできる能力もあるので盤面に残すのもありですが、魔法カードに対する圧力は特殊召喚先であるLV7にもあり、サイマジのようにこのカードを使うのに3の効果で特殊召喚するモンスターをデッキに入れてないということは少ないと思うので、自爆特攻できる状態ならした方が良さそうです。 なお攻撃力が上がるのが遅いのは専用サポートである《沈黙の剣》で補うことができ、このカードやLV7の耐性の穴を埋めるのにも役立つため、専用カードと併用した時の圧力はこちらの方が高いです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP016 | 沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン |

|

見た目は下級モンスターですが、その実は魔法使い族1体をリリースすることによってのみ場に出せる特殊召喚モンスター。 NSした《黒き森のウィッチ》1体で《聖魔の乙女アルテミス》をL召喚してこのカードをサーチし、アルテミスをリリースして自身を特殊召喚するという手順で出せば、デッキから引っ張ってきた上で手札1枚の消費で高い攻撃力を保ったまま場に出せる噛み合いの良さが魅力のカードです。 後攻からなら手札は5枚で攻撃力は3500となり、1枚で2ドローできるドロソを使っていれば攻撃力は4000に達し、戦闘要員として使うだけならそのターン発動する効果を使えなくなるウィッチの制約も問題ありません。 そこから別な展開をするために手札を使うと自身の攻撃力がダウンしてしまいますが、単独で毎ターンに一度ノーコストで魔法カードの発動を無効にする妨害能力を持つため、低攻撃力でも素材要員にせずに盤面に置いておく価値はあります。 3の効果は発動条件がいまいちですが、自爆特攻させるだけでも攻撃力3500の《サイレント・マジシャン LV8》を特殊召喚することが可能であり、たとえ低攻撃力の状態でもそもそもLV8が採用されているかどうかすらわからなくても、相手は迂闊にこのカードに攻撃を仕掛けることは難しくなります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP017 | 獄炎のカース・オブ・ドラゴン |

|

《カース・オブ・ドラゴン》のリメイクモンスターの1号機となるモンスター。 召喚誘発効果となるフィールド魔法の除去は原作の王国編における土地焼き能力を盛り込んだだけのおまけであり、やはり本命は自身の効果によって自身を融合素材に含む融合召喚を行う能力となる。 自己SS能力はありませんが、だからといってまともに出してはいられないので、後に《呪われし竜-カース・オブ・ドラゴン》などにも向けて設計された《砲撃のカタパルト・タートル》などの能力で特殊召喚していくことになる。 しかし融合素材の相方となるモンスターを自力で調達する能力がない割には手札のモンスターは融合素材にできず、闇ドラゴンなので様々なモンスターの融合素材にはなるもののこのカードである必要性があまりなく、関連カード内にも有力な競合相手が存在するのが厳しいところ。 モンスター効果による融合召喚が可能な点も《王宮の勅命》の禁止カード化や無効・不発にされやすい場で発動するモンスター効果ということもあり、明確な強みとは言い難い。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP018 | 破壊竜ガンドラ-ギガ・レイズ |

|

特殊召喚できない《破壊竜ガンドラ》、通常召喚も特殊召喚も可能な《破滅竜ガンドラX》に続いて登場した、通常召喚できない特殊召喚モンスターだが蘇生制限を満たせば蘇生・帰還が可能になる、原種ガンドラの必殺技名がカード名に用いられた「ガンドラ」モンスター。 自身を特殊召喚するための消費は結構重めで、墓地に送ることができないトークンなどを利用できませんが、手札のモンスターもコストに充てられるため、場への展開を伴わずに出すこともできる。 場で発揮するLPを半分払って発動する効果は墓地のガンドラモンスターの種類数によって変化し、1種なら自身以外の場のカードの全破壊、2種なら自身以外の場のカードの全除外、3種以上なら自身以外の場とお互いの墓地のカードの全除外となっており、種類数が増えるにつれて除去内容や適用範囲がより強くなる。 またお互いの除外されたカードの枚数に比例して自身を強化する能力もあり、これによって《強欲で貪欲な壺》を1枚発動するだけでも攻撃力は3000となります。 強化倍率はNSできる下級モンスターである《紅蓮魔獣 ダ・イーザ》に負けていますが、こちらは相手の除外状態のカードもカウントされ、攻撃前に自身の効果で場を更地に変えられることからライフを取る力がより強いと言えます。 この効果もあるため是非とも2種以上の除外が絡む全体除去効果を使いたいところなのですが、ガンドラモンスターは評価時点でちょうど3種しか存在しないにも関わらず、そのうちの1枚であるガンドラXが禁止カードに指定されたまま、エラッタ緩和や補填の新規を出さずに放置しているため、3種以上の効果を適用する手段が現状存在しない。 2種の効果を使う場合でも、癖が強く使いにくい原種のガンドラと2枚目以降のこのカードを必ずデッキに入れて墓地に送らなくてはならないという状況になっている。 3種以上の効果を使えなくても普通に使用に堪えるカードではありますが、仮にも原作でそれなりの存在感のあったカードのリメイクモンスターを、何とでもできる状況であるにも関わらず何ともせずに放置しているというのはやっぱりどうかと思うので、ガンドラXのエラッタでもレギュラーパックの1枠を使った新規でも何でもいいから早急に何とかするべき案件ではないかと。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP019 | 召喚神エクゾディア |

|

本来5枚を手札に揃えることでデュエルに勝利する「封印されし」モンスター群を、敢えて場に出した上にそれをリリースして特殊召喚するという掟破りの召喚条件を持つエクゾディアの特殊召喚モンスター。 その攻撃力は墓地の封印されしモンスター1体につき1000アップし、評価時点では該当するカードは全て制限カードの《封印されしエクゾディア》とその四肢のみとなるため最高攻撃力は5000となり、さらにカード効果に対する完全耐性という強固な耐性までもを兼ね添えている。 パワーが低い上に耐性が脆弱過ぎる《エクゾディア・ネクロス》、ほとんどの場面で特殊召喚のための素材にしかならない《究極封印神エクゾディオス》、おまけレベルの特殊勝利能力付きの《合成魔獣 ガーゼット》のような何かである《守護神エクゾディア》などとは違い、自らが戦って相手のライフを0にして勝利するという気概が強く感じられます。 しかしどういうわけか《封印されしエクゾディア》による特殊勝利の線も捨てていないようで、自分のエンドフェイズに強制発動する効果で墓地の封印されしモンスター1体をサルベージする能力があり、これにより封印されしモンスターを手札に揃えることによる特殊勝利には近づくものの、墓地の封印されしモンスターが減って攻撃力がダウンするため完全耐性の良さはどんどん失われていってしまう。 一応そうやって弱くなったところを戦闘破壊されると、手札にある封印されしモンスターを見せた数だけドローして残りの封印されしモンスターを引き込めるという能力もあるが、超耐性の高打点モンスターが持つ能力としてあまりに逆行したちぐはぐでどっちつかずな能力がとても印象が悪く、振り切ってないという点ではネクロスにも劣るデザインです。 それでも高いパワーと強固な耐性からエクゾディア関連モンスターの中では使い甲斐のある方のカードであることは間違いなく、同時に登場した専用サポートである《魔神火炎砲》と併用すれば「戦うエクゾディア」としてより運用しやすくなります。 あとはなんでしょう、そのうち何かのうっかりでエクゾディアとは所縁もない「封印されし」モンスターを出しちゃったなんてことはやっぱり起こりませんかね? |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP020 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン |

|

原作の王国編でペガサスが使用したトゥーンモンスターの1体で、第2期に早速OCG化されたのですが、調整に大失敗してとんだヘボカード群となってしまった悲劇の初期トゥーンのエース格。 よりにもよってそれをあの青眼で消化してしまったというのがあまりに悲しすぎるといったところで、後続のブラマジや真紅眼のトゥーンはかなりマシな仕様に変わっているのはもちろん、ちゃんとした固有のモンスター効果を与えられているというのがまた…。 カード名はトゥーン・BWDとするのではなく、ブルーアイズとドラゴンの間のホワイトをトゥーンで上書きしてるのが同期の他のトゥーンたちと趣向が異なる。 このモンスターの専らの仕事と言えば、最後の《トゥーンのもくじ》で引っ張られてきてトレードインのコストになるという、もくじを使ったターボギミックに使われるデッキ圧縮兼コスト要員で、そんなことにでも役目があったのはまだ良かったと言えるのかもしれない。 シクはイラストは綺麗ではあるのですが、なんかオラついた青眼のような何かが描かれているだけで正直トゥーンモンスター感は少しばかり薄いように感じます。 しかしアニメ版では原作同様に豊かな表情から繰り出されるコミカルな挙動の数々がかなり可愛らしいモンスターで、アニメを視聴したことでとても好きなモンスターになりました。 特にドーマ編に登場したアメルダ扮する偽ペガサスが使用した時のデュエルのやつがオススメですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP021 | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール |

|

第2期に登場したトゥーンモンスターの一種で、最初期トゥーンともペガサスストラクのトゥーンとも異なる性質を持つBMGのトゥーンモンスター。 初期トゥーンと同様に《トゥーン・ワールド》が場に存在していないと場に出すことすらできない特殊召喚モンスターなので、その点ではペガサスストラクの面々と比べて事故要因にもなりやすかったのですが、ペガサスストラクのトゥーンにもいなかった「特殊召喚したターンでもすぐに攻撃に参加できるトゥーン」という点で他のトゥーンモンスターと一線を画す存在であり、この時期のトゥーンデッキのエースとして扱われていました。 初期トゥーンとほぼ同じ仕様ですぐ直接攻撃に移れるともなれば、トークン1体をリリースしての特殊召喚も可能なこのカードのフットワークの軽さには注目すべきものがありましたね。 固有効果がBMGのそれと同一なのでほとんどないのと一緒レベルなことは残念ですが、当時のトゥーンにとって召喚酔いしない戦力というだけでもそこには至上の価値があったのです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP022 | 地獄詩人ヘルポエマー |

|

マリクが城之内とのデュエルで最初に召喚したモンスターで、原作ではこの能力でレベル4だった恐るべきモンスター。 OCGでは上級モンスターで被戦闘破壊誘発という、後に書かれてる効果はほとんど読む気のしなくなる残念な仕様になっている。 これはレベル4でも5でも同じですが、無駄に打点が高いので適用される状態に持っていくのも一苦労です。 一度効果が適用されると自身が墓地に存在する限り毎ターンハンデスを仕掛ける珍しい効果を発揮するが、相手がバトルフェイズに入らなければ適用されることはなく、一体何ターン凌げば元が取れるのかもよくわからない。 墓地から特殊召喚できないのは一見デメリットに見えて、相手に蘇生されて効果が解除されるのを防ぐために設定されているという、当時としては割と気の利いたものとなっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP023 | ゾルガ |

|

原作でイシズが使用した地天使モンスター群の1体で、海馬に対する最後にして最大の罠としてそのマントの下に爆弾を仕込まれたモンスターであり、その由縁で他のモンスターたちより一足先にリメイクされたカード。 効果もオベリスクの生け贄に利用されたことが縁で生け贄召喚に関する効果が設定され、そのための生け贄に利用することでライフを大幅に回復する効果が与えられました。 しかしアドバンス召喚自体を補助する効果はなく、発揮する効果も数的アドバンテージに貢献しないため、攻撃力1700の下級モンスター以上の価値を見出すことは難しく、このような効果なら守備力2000の下級モンスターの方がまだ良かったようなという感じです。 最低でもアドバンス召喚するモンスターの方はアドを取る効果を持っているやつにするとか、効果を使うためにライフコストを要求するやつとかにしないと割に合わないですねえ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP024 | 聖獣セルケト |

|

原作のバトルシティ編でリシドが使用した、神殿を守護する彼のデッキのエースモンスター。 この蠍の化け物のどこが聖獣で何で天使族?となる、種族詐欺モンスターの代表としても有名なカードですが、元ネタであるセルケトはエジプト神話に出てくる蠍と縁の深い女神なのでこの種族設定にも納得。 またイシズのリメイクモンスター群を中心に近年何かと話題に事欠かない地天使モンスター群の1体でもあります。 能力的にはこの時期の生け贄1体で出せるモンスターとしてデーモンやワイバーンに並ぶ高い攻撃力を持っていますが、モンスター効果は戦闘破壊したモンスターを除外し、さらに戦闘破壊で効果が誘発して自身がパワーアップするという平凡な能力で、そこに自壊デメリットだけがついているという感じで現在では到底割に合わない。 このモンスターを使うなら、やはり神殿の効果と合わせた必殺の一発芸のためにということになるでしょう。 かつてこのモンスターを場に維持するため、真価を発揮するために必要な《王家の神殿》は禁止カードに指定されており、指定するカードが禁止カードになったことでその存在意義を失ったモンスターには他にエルマとバブルマンネオが存在していましたが、このモンスターはそれらの中で一抜けする形でデュエルの場に復帰しました。 このモンスターはそれらの2体とは違い、神殿がないと自壊する&真価が発揮できないだけで、自身は通常召喚可能で特殊召喚方法にもこれといった制限はなく、神殿の方を何とかできればこのモンスターを場に出すこと自体は比較的容易と言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP025 | ネクロフェイス |

|

元々は原作の記憶編において、闇獏良が単なる壁として場に出しただけのこれといった特殊能力もなかったアンデット族の下級モンスター。 OCGでは自身が除外されることで強制的に誘発する効果によってお互いのデッキトップから5枚ずつカードを除外するという効果を名称ターン1なしで出すことができるカードで、デッキの主軸に据えることすら可能なカードに生まれ変わってしまいました。 このカードは5期出身ですが、11期出身でこれの墓地版となる《古尖兵ケルベク》と《古衛兵アギド》が評価時点で両方とも制限カード、アギドの方に至ってはMDでは禁止カードであることからもわかるように、ちょっと相性の良いテーマが出てくれば容易く壊れてしまうカードであり、このカードも過去に実際に規制された経験があります。 このカードにとっての【ティアラメンツ】となるようなテーマは向こう5年は出てくることはないでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP026 | サクリファイス |

|

《サウザンド・アイズ・サクリファイス》や《ミレニアム・アイズ・サクリファイス》と共にレベル1の特殊召喚モンスターの代表選手と言えるカード。 ある芸能人からは「キモ美しい」と形容される独特のフォルムとそのモンスター効果から、原作の敵モンスターの中でも特に根強い人気を誇る儀式モンスターです。 《チャクラ》といいヘルゲート・ソードといい、こういう下半身が尖ったデザインが高橋先生はお気に入りなんでしょうかね? イラストでは吸収口が剥き出しですが、羽根を閉じるとメロンパンのような丸いフォルムになるので、それをカワイイとすら感じる人もいるそうです、私もそうかもしれません。 相手モンスター1体を対象にし、そのモンスターを装備カード扱いにしてその攻守を得るといういわゆる「吸収効果」を持つが、破壊耐性を貫通するほか、この効果にチェーン発動されたカードでこのカードが除去されてしまっても、対象にされたモンスターは装備対象不在として墓地送りという処理になるので、除去としての信頼性はなかなか高いと言えるでしょう。 最初期のテキストでは原作でもやっていた「サクリファイスシールド」効果が無いようにしか見えなかったのだが、実は当初からあったらしい。 現在では儀式と融合を両立させた特殊なモンスター群「サクリファイス」モンスターとしてその戦略の幅を拡張し続けています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP027 | 天翔の竜騎士ガイア |

|

融合素材となるモンスターが《暗黒騎士ガイア》だけでなく『暗黒騎士ガイア』モンスターなら誰でもよくなり、乗るドラゴンの方はもはや『カース・オブ・ドラゴン』モンスターでもレベル5モンスターである必要すらなく何でもよくなってしまった、場で《竜騎士ガイア》扱いになる融合モンスター。 その能力は3つ全てが《螺旋槍殺》にとって大変都合の良いものとなっており、《螺旋融合》で融合召喚するモンスターとして同じく《竜騎士ガイア》扱いになる《竜魔道騎士ガイア》との選択肢になります。 ルール上《竜騎士ガイア》扱いになるわけではないため、《スキルドレイン》などで効果が無効になっている場合は《竜騎士ガイア》にも存在価値はあるのが救い。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP028 | 青眼の究極竜 |

|

原作の王国編における遊戯とのデュエルで海馬が初披露した融合モンスターであり、あの青眼3体を融合素材とした現在でも効果なしモンスターとして最も高い攻撃力を持つカードとなります。 レベルと攻撃力は3体の青眼の能力を足した半分、守備力はほぼ半分。 最強の座に君臨しているにも関わらず、名称指定の融合素材であり、特定のモンスターを出すために名指しされる生け贄でもあり、専用のサポート効果を持つカードまで存在することも青眼と同じとなっています。 OCGではデビフラ巨大化1キルで、ゲーム作品では真DMでセト3戦目が初手から出してきて多くのプレイヤーを絶望させてきたことでも悪名高い存在でもありますね。 元々は第1期に行われた大会本選の優勝者特典となるカードであり、ステータスだけでなく1期仕様のものはその稀少さでも最強カードと言える存在です。 ゲーム作品では「究極竜の儀式」によって儀式召喚されるモンスターとしての登場となっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP029 | サウザンド・アイズ・サクリファイス |

|

牽制や制圧がメインとなる《ミレニアム・アイズ・サクリファイス》とこちらは違い自ら動けるので、体感的にはこちらの方が強さを実感しやすい。 ミレサクとは是非とも使い分けていきたいのだが、《簡易融合》が制限カードになってしまったのが実に悩ましい。 対象を取るとはいえ《簡易融合》から破壊耐性を無視してモンスター1体を除去できるのが弱いわけがなく、仕事を終えたら自壊する前にリリースや各種素材に、特に1体から《リンクリボー》や《聖魔の乙女アルテミス》に変換できるようになったのが大きいです。 これは「サクリファイス」モンスターに共通することだが、効果は「コントロールを変更できない」モンスターには効かないので注意。 《サクリファイス・フュージョン》で相手ターンに出す場合、モンスター効果を牽制できるミレサクに対しこちらは相手モンスターの攻撃を完全に止められるので、《黄金の邪教神》を使う場合は状況に合った方を融合召喚していきたい。 性能的には実は《サクリファイス》からそこまで劇的に向上しているわけではないのだが、様々な方法で特殊召喚可能な融合モンスターとして生まれたのが功を奏した感じで、《人造人間-サイコ・ロード》や《幻影の騎士-ミラージュ・ナイト-》的な仕様のモンスターに改造されてしまっていたらこうはいかなかったでしょうね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP030 | 死者蘇生 制限 |

|

怒涛のさ行がプレイヤーの舌を襲う最古にして最高の蘇生魔法で、お互いの墓地から無条件でモンスター1体を蘇生できる至高のカードであり、状況次第では先攻1ターン目からでも余裕で使っていく価値があると思います。 汎用性が非常に高い反面、《ハーピィの羽根帚》や《おろかな埋葬》のようにそのデッキにおける明確な役割が定まっていない、引いてきた時の出たとこ勝負のようなカードであるが故に、現在ではかつてほどこのカードを使うデッキも少なくなりました。 その一方でこれだけ高性能なカードであるにも関わらず、《激流葬》や《聖なるバリア -ミラーフォース-》などと同様にこのカードを名称指定したサポートカードも存在するため、近年はテーマネームを持つ類似魔法に押され気味ではありますが、今後もその存在価値が揺らぐことはないでしょう。 原作において1枚しかデッキに入れられないことが言及されている珍しいカードで、OCGでも2020年現在制限カードとなっていますが、それ故に《アンクリボー》も《千年の啓示》もサーチだけでなくサルベージもできるようにして気を利かせてくれています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP031 | 封印の黄金櫃 制限 |

|

原作のラストデュエルにおいて勝負の決め手となったカードで、ラストデュエルでありながら相手となる闇遊戯の反撃の芽を摘んで勝利という結末が印象的でした。 OCGではデッキの任意のカード1枚を除外することによる遅効性のサーチカードとして登場し、その用途で人気を集めたカードでそれ故に制限カードに指定されいましたが、現在では《おろかな埋葬》の除外版としての運用が主になっており、除外されることで効果が誘発するモンスターや除外状態のカードを参照する効果と合わせて使われるようになったため、おろ埋と同じく、そしてかつて制限カードだった頃とは別の理由で制限カードに指定されている。 活用できるデッキは当然おろ埋よりもかなり限られますが、テーマの特徴によっては大変有力な初動札になり得るため、カードデザインの際には常に留意しなければならない存在です。 同じことは同じく制限カードであり、速攻魔法で誘発貫通にも使える《抹殺の指名者》にも可能ですが、あちらは除外したカード及びその同名カードの効果をターン終了時まで無効にするためこちらの方が優位な部分はいくらでもあります。 原作のこのカードはOCGのように除外したカードを活用するのではなく、選んだカードの使用をお互いに封じるカードというもので、それが相手がカードを使用するその瞬間までわからないという効果はまさしくOCGの抹殺のそれに近いものでした。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP032 | 融合 |

|

このカードを含めた3枚以上の特定のカードを消費して1体のモンスターをEXデッキから特殊召喚するという、OCGでも屈指の悪条件とアド損を受け入れて行われる特殊召喚システム「融合召喚」を行うために必要な原点となる魔法カード。 現在ではこの召喚方法を用いるテーマのほとんどにモンスター効果による融合召喚や、より消費の少ない条件でこれを行える、またはフリチェでこれを行うことができたり、融合・フュージョン・テーマネームを持っている魔法・罠カードが用意されていますが、その一方で正規の融合であるこのカードを用いた融合召喚も手厚く強化され続けており、未だその価値が失われることなく今に至るというのは大変喜ばしいことです。 ファーニマルデッキにおける重要性は言うまでもなく、プランキッズが相手の誘発を貫通するためにデッキに取り入れたりすることなどもありました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP033 | 融合解除 |

|

融合召喚を行わなず、融合魔法をどうこうするわけでもない融合ネームを持つ魔法カードの1枚。 速攻魔法ということで、自分のモンスターに使用すればサクリファイスエスケープやバトルフェイズにおいて手数を増やすことによる追撃に使用でき、相手の融合モンスターに対してはフリチェで破壊耐性を貫通する除去札となる。 自分のモンスターに使用する場合は上手く決まったときのリターンが大きい分、コンボ性が高く安定しないので、相手の融合モンスターの効果破壊耐性を無視する&墓地効果を出させずに除去するための汎用メタ札としての存在価値の方が大きいように感じます。 原作ではヒューマノイドドレイクに対する本来の運用法のほか、バルキリオンの合体を解除してオベリスクの生け贄3体を揃えたり、究極龍を分裂させて敢えて相手の場のドラゴン族の数を増やすことでパラディンの火力と全体攻撃によるライフカットを加速させたり、マリクが自身とラーの合体を解除してライフを回復したりと、様々な特殊な使われ方をされましたが、OCGではこれらはいずれも不可能な使用方法となっています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP034 | デビルズ・サンクチュアリ |

|

原作のバトルシティ編におけるラストデュエルで、海馬が遊戯に託した神攻略のための秘密兵器となる魔法カード。 その効果は自分の場にトークン1体を特殊召喚するというもので、このトークンが戦闘を行うことで自分が受けるダメージは全て相手が受けることになる。 しかし自ら攻撃することができないため、何らかの効果で相手の攻撃を強要しなければ相手依存となるので、自身の能力を用いたライフ取り要員としての運用は現実的ではない。 また自分スタンバイ毎に定数のライフコストを支払わなければ自壊するデメリットもある。 幸いなことにリリースや特殊召喚に関する制限はないため、やはり特殊召喚したターンのうちに特殊召喚のための素材などに用いるのが主となるでしょう。 何しろ原作でもダメージ返しはカード効果で戦闘を中断することによって防がれましたが、遺されたトークンをカード効果で増やして神の生け贄にするという使われ方がされているくらいですからね。 このカードの発動自体はノーコスト無制約であり、利用制限のないトークン1体を特殊召喚する通常魔法として長い間一定以上の地位を保ってきました。 現在では《騎甲虫隊降下作戦》や《ワンタイム・パスコード》といった類似カードも登場しているので、こちらは発動に名称ターン1がないことや特殊召喚されるトークンが悪魔族であることで差別化していきたい。 名称指定の効果がありそうでないカードですが、作中で非常に重要な働きをしたカードでもあるので、リメイク辺りはいつかくるかもしれませんね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP035 | 造反劇 |

|

原作にも登場したカードで、お互いのバトルフェイズに発動でき、対象の相手モンスター1体のコントロールを奪う速攻魔法。 セットされたモンスターにも対応しており、相手の場の攻撃力が最も高いモンスターのコントロールを得ることで攻めにも守りにも使用できますが、奪ったコントロールはバトルフェイズのうちに相手に戻ってしまうため、それらを特殊召喚のための素材に利用するなどして相手に返さずに処分することは難しい。 相手ターンに使おうとすると展開の妨害には繋がらない上にメインフェイズ中にセットされたこのカードが除去される可能性が高いので、どちらかというと自分のバトルフェイズにおける一時的な除去から一気にフィニッシュまで持っていくことに使うのが良いが、そうなると攻撃制限デメリットがかなり足を引っ張り、別にメインフェイズでの《心変わり》とかによるコントロール奪取で十分なのではと思ってしまう。 なお攻撃制限効果は魔法カードの効果を受けないモンスターには適用されないので普通に攻撃することが可能です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP036 | ピースの輪 |

|

原作におけるワンシーンをOCG化した魔法カード。 発動できれば自分のデッキのあらゆるカード1枚をその場でサーチでき、発動後のあらゆる制約もないという破格の効果を持ちますが、発動条件が厳しすぎて運用に現実味を感じられない。 またこのカードの発動や効果は普通に無効にされてしまうため、そうなってしまったら無限に悲しい。 一応相手の場が一定条件の時に通常のドローで引いてくるだけで使えるカードなので、発動条件は厳しいですが、デッキを選ばずに採用できるという点だけは評価したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP037 | 沈黙の剣 |

|

「サイレント・ソードマン」モンスター1体の攻守を大幅に増加させる速攻魔法。 この効果による攻守アップは次のターン以降も継続し、さらにそのターン限定になりますが相手の効果に対する完全耐性も付与されて、このカード自体の発動と効果も無効にならない点から《サイレント・ソードマン LV7》の弱点を補うカードとして非常に優れています。 相手の除去効果にチェーンして使うのも、相手モンスターから攻撃を受けた際の迎撃に使うのもどちらも有効です。 墓地効果の方もサイマジの《サイレント・バーニング》と同様に、1の効果と同一ターンに発動可能で墓地に送られたターンでも発動できる墓地除外による「サイレント・ソードマン」モンスターのサーチとなっており、デッキの回転とアドバンテージの獲得に繋がる有用な効果です。 ただしLV7を出すのには不要だからと通常召喚可能な下級モンスターである《サイレント・ソードマン LV3》を入れていないと効果を受けられる対象が減って事故を起こしやすくなることや、《サイレント・バーニング》と同じくこのカード自体には専用のサーチ手段がないのが欠点。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP038 | サイレント・バーニング |

|

「サイレント・マジシャン」の必殺技カードですが、実に必殺技らしくない効果が特徴の速攻魔法。 その効果は自分の場に「サイレント・マジシャン」モンスターがいる時に、お互いのバトルフェイズ中に自分の方が手札が多い場合に発動でき、お互いの手札が6枚になるようにドローするという原作版の《天よりの宝札》をイメージした発動と効果を無効にされない効果と、墓地から除外して使えるサーチ効果となっている。 《沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン》は自分の手札枚数に比例して攻撃力を上げる効果を持つため、ドロー枚数は不定ですが発動後に攻撃力が3000アップして4000になるのは同じなので、ほとんどのモンスターを戦闘で倒すことができる。 しかし相手にも自身がドローした枚数以上のカードをドローされるため、どちらのターンで使っても相手に増やした手札で手痛い反撃を受ける可能性も高い。 特にサーチ手段もなくかなり癖が強い効果なので、《おろかな副葬》で直に墓地に叩き込んで《沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン》をサーチするためのカードだと割り切るのもアリかもしれません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP039 | アルティメット・バースト |

|

《究極融合》などを用いてちゃんと融合召喚された《青眼の究極竜》を対象に発動でき、無条件の3回攻撃と攻撃時にダメステ終了時まで一切の効果の発動を封じる能力を与える必殺技カード。 通ればだいたい相手は消し飛ぶことになるオーバーキル系のカードですが、本体が耐性の類を得るわけではないのでフリチェの除去効果1つで簡単に台無しになる程度でしかない。 また攻撃回数が増えるだけでパワーが上がるわけではないので、眼前の自身より高い攻守を持つモンスターに対してはできることがない。 一応《ビンゴマシーンGO!GO!》によるサーチは可能ですが、困ったことに確定サーチではなく、だからといって何枚も積むカードでもないので、真面目な実戦で使用するのは難しいでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP040 | イリュージョンの儀式 |

|

レベル1儀式モンスターであるサクリファイスは儀式召喚のルールの性質上、いかなる場合でも2体以上のモンスターをそのリリースとすることができません。 よってちょうどのレベルを要求する《奈落との契約》や《高等儀式術》を使う場合、レベル1モンスターしかリリースの選択肢がないということになります。 その点このカードであれば、レベルを持つモンスターならどんなレベルのモンスターでもその1体をリリースすることができるため、儀式魔人などのモンスターもリリースに用いることができます。 加えて《儀式の下準備》が登場したことにより、サクリファイスごとデッキからひっこぬける儀式魔法という固有の強みも得たので、墓地効果もなく儀式召喚しかしない儀式魔法としては他と一線を画する評価を受けられているカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP041 | サクリファイス・フュージョン |

|

『アイズ・サクリファイス』専用の融合魔法で、後に登場した《黄金の邪教神》との相性はバツグン。 3つの領域から融合素材に出来る速攻魔法というかなり気の利いた融合魔法、なんとかダイナフュージョンはこのカードを見習ってください。 融合召喚できるモンスターはわずか2種ですが、《サウザンド・アイズ・サクリファイス》も《ミレニアム・アイズ・サクリファイス》もどちらも相手ターンで圧力をかけられる効果を持っているので速攻魔法である恩恵も大きいです。 あとは融合素材の調達ですが、どちらも代用素材を使用可能でかつ、名称指定素材である《サクリファイス》を手札や墓地に引き寄せる手段などいくらでもあるので専用構築なら何も困ることはないでしょう。 後半の墓地効果は《サクリファイス・アニマ》を除く『サクリファイス』モンスターに自身の効果で吸った扱いで相手の効果モンスターを吸収させる便利な効果だが、自身の効果扱いなので既に自身の効果で吸っているモンスターがいるサクリファイスとサウサクは選べないほか、ヴェーラーや泡影やスキドレでモンスター効果が無効になっているサクリファイスモンスターを選ぶこともできないので注意しましょう。 墓地効果をヴェーラー泡影ケアには使えないことを除けば、言うことのない優秀な専用融合だと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP042 | トゥーンのもくじ |

|

名称ターン1がない上に同名カードもサーチできる無調整系サーチ魔法。 サポート対象がいくら元々の性質に難の多いトゥーンであろうと、現在の法律ではこういう仕様のカードは生み出すだけで犯罪になることは間違いない、生まれた時代に恵まれた合法ドラッグである。 もくじでもくじをサーチしてデッキを圧縮しつつゴール地点でそのデッキに最も合ったトゥーンモンスターをサーチ(たとえばトレインが入っているならレベル8トゥーンをサーチ)するなどというのが主な使い方だったが、カードプールの増加に伴いトゥーン側にも是非ともサーチしたいカードがかなり充実してきており、トゥーンデッキにおける永遠のキーカードとなっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP043 | 埋葬されし生け贄 |

|

発動ターンに2体のリリースを必要とするアドバンス召喚のためのリリースをお互いの墓地のモンスターを1体ずつ除外することで代用できる魔法カード。 アドバンス召喚の消費を抑えながら相手の墓地のモンスター1体を除外することによる墓地メタができるわけですが、このカードを発動することにより1枚のカードを消費しており、発動後の特殊召喚制限がかかるためそれ以上の展開には繋げにくい。 相手ターンにフリチェでこれを行える速攻魔法ならまだ見どころのあるカードだったと思いますが、通常魔法でサーチ手段もなく普通に微妙なカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP044 | 墓穴の道連れ |

|

原作のバトルシティ編でイシズが使用した「お見せなさい!瀬人!」でお馴染みの魔法カード。 《真実の眼》に続き、海馬が自らの手の内を知られることに強い憤りを感じるキャラクターである印象を決定付けたカードであり、後にこのカードを元に《墓穴の指名者》という最強の汎用魔法も生まれている。 効果はお互いにピーピングハンデスをした後に1枚ドローできるというものになっており、こちらはこのカードの消費分で数的にはディスアドバンテージになりますが、発動前に手札にある必要なカードは場に出しておける分の利がある。 お互いに適用されるとはいえノーコストでピーピングハンデスができる魔法は貴重であり、こちらは手札を減らすことで相手に捨てさせるカードをある程度コントロールでき、上手く行けば相手が墓地送りや手札から捨てられることで効果が誘発するモンスターや、墓地で発動する効果を持つ魔法罠カードなどを捨てさせざるを得ない状況に持ち込める。 しかし追加の1ドローの内容は確認できず、これが大裏目になるストレスが常に伴うことから好んで使う人はそう多くありません。 ドロー効果がついているのでうららに捕まえられるという欠点もありますが、逆にうららを釣り出すカードとして捉えることもできるし、相手がこちらのデッキの内容を知らずにあまり効き目のないGやアトラクターをチェーンして投げつけてくれば、それはそれで得と言えます。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP045 | 王家の神殿 |

|

原作のバトルシティ編でリシドが使用した罠カードの領域であり、《聖獣セルケト》が巣くう神殿。 セットしたターンに罠カードが発動できるという、《処刑人-マキュラ》とは少し異なるやり方で先攻から罠カードを乱れ撃ちすることが可能となる永続魔法で、そういうわけでマキュラ共々長いこと冷蔵庫送りになりましたが、セットしたターンに発動できる罠カードを1枚限定にエラッタすることで禁止を解かれました。 モンスターの体をしているが故の引き寄せやすさ、場に残る必要がなく罠カードをセットする過程を必要としない分の妨害の受け難さ、上手く使えば相手ターンに手札から罠カードを発動することができる点はマキュラの方が優れていますが、こちらはマキュラに割く召喚権やマキュラをSSする効果・場から墓地に送るための手段などが必要なく、手札から発動するだけで罠カードを発射する準備が完了する。 もう1つの効果はこのカードとセルケトを用いた一世一代の大イリュージョンで、特殊召喚するモンスターとしては当然高い攻撃力と強力な効果を持つEXデッキの融合モンスターが注目されますが、メインデッキの特殊召喚可能なあらゆるモンスターを手札・ デッキから出せることも見逃せない。 イシズ姉様の《現世と冥界の逆転》のように、専用のサーチ手段が出てくればデッキの主軸に据える価値もあると言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP046 | 永遠の魂 |

|

お互いのターンに1回、フリチェで《ブラック・マジシャン》を蘇生できることに非常に価値のある永続罠カード。 手札からも特殊召喚できるため直引きのケアもできるのが優れていますが、デッキからは特殊召喚できず、できればもう1つ選べる効果として設定されているサーチ効果も活用したいところなのですが、どちらもブラマジが場にいないと発動すらできない魔法カードである上に現在では条件に対してそこまで強力なカードというわけでもないため、大きなアドバンテージを得られる可能性がある《黒・魔・導》を1枚入れるかどうかという程度で選ぶ機会はあまりなさそうです。 さらにこのカードが場にあれば自分のブラマジは相手の効果に対する完全耐性を獲得でき、ブラマジのステータス的にはそれほどの脅威にはならないことも多いですが、永続効果などの発動しない相手の効果も受けず、自分の効果は受けられるためそれによってステータスを上げたり耐性の穴を埋めることができるのでかなり優秀です。 しかし表側表示のこのカードが場から離れた瞬間にブラマジを含む自分の場のモンスターに全体除去が襲いかかってくるデメリットがあり、そうなれば当然このカードが狙われ、状況によっては大きなディスアドバンテージになってしまうのがやはりネックとなります。 発動する効果によるもので効果による破壊なので、厄介なデメリットではありますが回避・軽減のしようがあるのは救いと言えますね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP047 | 魔神火炎砲 |

|

毎ターンフリチェで手札かデッキの封印されしモンスターかエクゾディアカードを墓地に送って対象の場のモンスター1体をバウンスできる永続罠。 墓地に送ることができるカードはかなり限られていますが、デッキからの墓地肥やしをしながら除去効果を出せる優れたカードであり、特に《召喚神エクゾディア》にとってかなりありがたい存在です。 毎ターン自身のサルベージ効果によって弱化してしまい、パワーが高く耐性も強固ですが戦闘破壊耐性持ちをモンスターを守備表示にされるだけで突破手段がなくなるという《毒蛇神ヴェノミナーガ》と同様の決定力の低さを持つ召喚神にとって、墓地に封印されしモンスターを送りながら除去効果を出して攻撃を通しやすくするこのカードは確実に価値があります。 召喚神のパワーを引き上げる封印されしモンスター以外にエクゾディアカードも墓地に送ることができ、サーチの利きにくい召喚神は複数デッキに積まれることも多いと思われるため、バウンス効果を使うために不要になった2枚目以降を墓地に送ってしまうのも良いでしょう。 またバウンスするモンスターは自分の場のものも選択できるため、手札発動の効果やNS誘発の効果を持つモンスターとコンボすることも可能です。 2の効果は封印されしモンスターを手札に揃えることよりも、1の効果で墓地に送った召喚神をサルベージすることによる墓地経由でのサーチとした方が良いかもしれませんね。 なんというか《召喚神エクゾディア》や墓地からエクゾパーツを集めるデッキにとって都合の良い効果にエクゾの必殺技をカード名としてつけただけな感じは否めませんが、性能自体はなかなか高いと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

1 | JP048 | 生贄の抱く爆弾 |

|

原作のバトルシティ編でイシズが使用した、三幻神を含むアドバンス召喚されたモンスターに仕掛けられた罠となる攻撃反応型の除去罠カードですが、よく読むと《聖なるバリア -ミラーフォース-》に定数の効果ダメージがついているだけのカードでしかない。 いくらなんでも与える効果ダメージは破壊したモンスターの攻撃力の合計とか1体につき1000ダメージとかで良かったはずですが…。 実用性で言うと普通に《炸裂装甲》に完敗するレベルの性能で、古いカードだから仕方ないとはいえOCGがもっと後倒しになっていればこのような間抜けな調整にはならなかったであろうことを考えると悔やまれる。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP049 | 現世と冥界の逆転 |

|

原作のバトルシティ編でイシズが使用し、海馬はこの効果によるデッキ破壊戦術にまんまと乗せられることになった豪快な効果を持つカード。 エラッタ前はマキュラ逆転(リバース)と呼ばれるデッキで先攻で相手のデッキを0枚にし、そのまま相手をドロー負けに追い込む邪悪なデッキのキーカードだった罠カードです。 この効果によるデッキと墓地の入れ替えはその名の通り「入れ替え」なので、墓地に送られることで効果が誘発するモンスターの効果は発動せず、場で裂け目やマクロが適用されていても除外されず効果通りに墓地に置かれるというのが特徴。 多くのデュエリストたちがこのカードのメタにペンギンナイトが使えるのではと考えましたが、ダメなんすよねえこれが。 禁止カードに指定された後、エラッタされて再度使用となりましたが、それによってデュエル中に1度しか使えず、発動するための条件が追加されるエラッタがなされ、特に相手の墓地にも15枚ものカードを要求する条件を高速で能動的に満たすことの難しさから、以前のような使い方をするのは困難となりました。 しかし2022年にこのカードを名称指定して様々な効果を発揮するイシズが原作で使用したカードのリメイクカード群が登場したことにより、この効果による勝利に固執することなく使用することが可能となり、トラトリなどを使うにしてもデュエル中1度なのであまり複数は積みたくなかったこのカードにとっては非常に価値がある強化がきました。 最後の1枠は古代の機械かダイナレスラーかと過去の属性DPのデュエリストの選出傾向とも絡めて様々な予想がされていましたが、まさかこのカードを直接指定したカード群が地属性DPで出てくるとはなあ、ホント何が起こるかわからないもんです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP050 | 死なばもろとも |

|

原作のバトルシティ編に登場した、慣用句がそのままカード名に用いられている罠カード。 お互いの手札が3枚以上の時に発動ができ、それら全てをデッキに戻してお互いに5枚ドローができるという中々なことが書かれている。 この際に自分だけがお互いにデッキに戻したカードの枚数に比例したライフを失うことになり、通常であれば最低でも1800ライフを失うことになります。 まともに発動すると、手札が3枚の状態からでもこのカードを含めた4枚のカードを消費して5枚ドローとなるため、数的には1枚分のアドバンテージにしかなっておらず、その割にはデメリットとなるライフロスは結構大きなものになる。 罠カードということで相手が手札を整えたところで炸裂させてプランを崩すことには役立ち、デッキの下に戻すので5枚ドローで再度引かれる危険性もほぼありませんが、それもたまに刺さりはする程度という場合がほとんどで、それを目的に採用することは厳しいでしょう。 なお手札は発動時に3枚あればよく、手札で発動する誘発即時効果を持つモンスターや速攻魔法、効果やコストで手札を捨てたり墓地に送るカードと併用すれば、デッキに戻す数が減ってお得にドローでき、失うライフも小さくなります。 |

|||

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/06 12:27 評価 10点 《青眼の精霊龍》「総合評価:《青眼の究極霊竜》を呼び出し妨害を…

- 12/06 11:04 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/06 00:53 デッキ マスターデュエル版【烙印ドラゴンテイル】

- 12/06 00:49 デッキ ライトロード(マスターデュエル用)

- 12/05 23:56 デッキ 【MD用】千年デモンスミス恐竜

- 12/05 22:21 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 22:16 評価 7点 《X-セイバー エアベルン》「初期《X-セイバー》の一角にして…

- 12/05 22:11 評価 10点 《星辰砲手ファイメナ》「???「男ってのはね、こういうの(相…

- 12/05 21:50 評価 10点 《王の遺宝祀りし聖域》「海外で先行して実装された《王家の神殿…

- 12/05 21:23 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 16:59 評価 9点 《神芸学徒 ファインメルト》「イラスト満点のヒロイン。 魔法を…

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性