交流(共通)

メインメニュー

クリエイトメニュー

- 遊戯王デッキメーカー

- 遊戯王オリカメーカー

- 遊戯王オリカ掲示板

- 遊戯王オリカカテゴリ一覧

- 遊戯王SS投稿

- 遊戯王SS一覧

- 遊戯王川柳メーカー

- 遊戯王川柳一覧

- 遊戯王ボケメーカー

- 遊戯王ボケ一覧

- 遊戯王イラスト・漫画

その他

遊戯王ランキング

注目カードランクング

カード種類 最強カードランキング

● 通常モンスター

● 効果モンスター

● 融合モンスター

● 儀式モンスター

● シンクロモンスター

● エクシーズモンスター

● スピリットモンスター

● ユニオンモンスター

● デュアルモンスター

● チューナーモンスター

● トゥーンモンスター

● ペンデュラムモンスター

● リンクモンスター

● リバースモンスター

● 通常魔法

![CONTINUOUS]() 永続魔法

永続魔法

![EQUIP]() 装備魔法

装備魔法

![QUICK-PLAY]() 速攻魔法

速攻魔法

![FIELD]() フィールド魔法

フィールド魔法

![RITUAL]() 儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

![CONTINUOUS]() 永続罠

永続罠

![counter]() カウンター罠

カウンター罠

永続魔法

永続魔法

装備魔法

装備魔法

速攻魔法

速攻魔法

フィールド魔法

フィールド魔法

儀式魔法

● 通常罠

儀式魔法

● 通常罠

永続罠

永続罠

カウンター罠

カウンター罠

種族 最強モンスターランキング

● 悪魔族

● アンデット族

● 雷族

● 海竜族

● 岩石族

● 機械族

● 恐竜族

● 獣族

● 幻神獣族

● 昆虫族

● サイキック族

● 魚族

● 植物族

● 獣戦士族

● 戦士族

● 天使族

● 鳥獣族

● ドラゴン族

● 爬虫類族

● 炎族

● 魔法使い族

● 水族

● 創造神族

● 幻竜族

● サイバース族

● 幻想魔族

属性 最強モンスターランキング

レベル別最強モンスターランキング

レベル1最強モンスター

レベル1最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル2最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル3最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル4最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル5最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル6最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル7最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル8最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル9最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル10最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル11最強モンスター

レベル12最強モンスター

レベル12最強モンスター

デッキランキング

HOME > コンプリートカード評価一覧 > ストラクチャーデッキ-ドラゴニック・レギオン- コンプリートカード評価(みめっとさん)

ストラクチャーデッキ-ドラゴニック・レギオン- コンプリートカード評価

|

|

「 みめっと 」さんのコンプリートカード評価 |

| レアリティ | 評価 | 番号 | カード名 |

|---|---|---|---|

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP001 | ライトパルサー・ドラゴン |

|

【カオスドラゴン】の要素を持つ【ドラゴンリンク】の強化に繋がることを危惧されたかどうかは定かではありませんが、評価時点ではストラクR化を見事にスルーされてしまっているストラクチャーデッキ「ドラゴニック・レギオン」の2枚看板の光ドラゴンの方となる上級モンスター。 自分の墓地の光属性と闇属性を1体ずつ除外して手札から自己SS、手札の光属性と闇属性を1体ずつ墓地に送って墓地から自己蘇生する能力をそれぞれ持っており、類似効果を持つ《ダーク・シムルグ》と違ってどちらも発動を伴わない効果なので、多くの場面でこちらの方が妨害を受けにくい。 場に出ると単なる2500打点のモンスターですが、墓地に送られることで墓地の上級以上の闇ドラゴン1体を蘇生する能力を発揮し、これにターン1が設定されていないので上手く使えばモンスターを大量展開または何度も展開することに使える。 実は誌面にこのカードの情報が出た時はこの墓地効果は「場合の任意効果」のテキストになっており、リリースや特殊召喚のための素材などに使っても効果が誘発する仕様だったのですが、この効果の蘇生対象となりエラッタ前の名称ターン1が設定されていなかった《レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン》と無限機関を形成するシナジーがあまりにエグすぎると判断されたのか、発売時には現在の「時の任意効果」に差し替えられたというかなり珍しい経緯を持つカードでもあります。 そういうわけでL素材として墓地に送っても効果が誘発しないので【ドラゴンリンク】には見向きもされておらず、その他のデッキでも使い道が限られてしまっており、これなら名称ターン1の方がまだ面白かったなあと感じてしまいますね。 |

|||

Ultra ▶︎ デッキ |

7 | JP002 | ダークフレア・ドラゴン |

|

ストラクチャーデッキ「ドラゴニック・レギオン」の2枚看板の闇ドラゴンの方のモンスターで、カード名と見てくれだけの《ダークブレイズドラゴン》とは違ってちゃんと【カオスドラゴン】の要素を持つカード。 相方の《ライトパルサー・ドラゴン》と同じ自己SS条件を持っており、こちらは起動効果によって手札とデッキからドラゴン族モンスターを1体ずつ墓地に送ることで、自分か相手の墓地のカード1枚を除外する効果を発揮する。 《おろかな埋葬》だけでなく《竜の渓谷》や《竜の霊廟》まで使って墓地肥やしをすることもある【ドラゴン族】系列のデッキにおいて、デッキからの墓地送りを効果を発動するためのコストという妨害されにくい方法で実行できるというのはかなり有用な能力と言えます。 副産物となる墓地除外も相手への墓地メタよりかは自分の展開に絡むカードを除外して使いたいところで、評価時点で禁止カードになってしまっている《エクリプス・ワイバーン》のような噛み合うカードが登場すれば、このカード自体は特殊召喚モンスターではなく他の効果で特殊召喚できることも含めて輝ける舞台が生まれるかもしれない。 とはいえ墓地に送るべきドラゴン族モンスターが手札にも必要という不安定要素もあるので手放しで使いやすいカードというわけにはいきません。 |

|||

Super ▶︎ デッキ |

9 | JP003 | エクリプス・ワイバーン 制限 |

|

評価時点における【ドラゴンリンク】を構成する3つの主なドラゴン族要素【カオスドラゴン】【ヴァレット】【ビーステッド】のうち【カオスドラゴン】要素を担当するカードの1枚で、これらのモンスターが属するメインデッキのモンスターから評価時点で唯一禁止カードになってしまっているモンスター。 墓地に送られることで誘発する効果でデッキのレベル7以上の闇または光ドラゴン1体を除外し、さらに自身が墓地から除外された際にこの効果で除外したドラゴンを回収できるというもので、これが【ドラゴンリンク】とあまりに噛み合い過ぎて悪用されてしまい禁止カードとなったという運びです。 現在は除外&サーチ先として強力だった《レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン》と《破滅竜ガンドラX》が両方とも禁止カード化を経てエラッタ復帰しており、【ドラゴンリンク】の方も該当するモンスターは現在制限カードの《深淵の獣ルベリオン》以外には《アブソルーター・ドラゴン》や《ノクトビジョン・ドラゴン》を1枚採用するという程度で、禁止カードとなった当時よりは大きな問題を抱えたカードという印象は薄くなっていると感じます。 とはいえ万全を期すのであれば、墓地と除外を反復横飛びしないように効果に名称ターン1を設定してから復帰させるべきカードと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

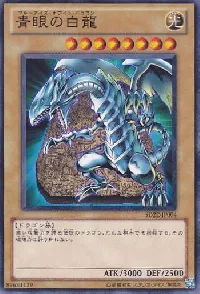

9 | JP004 | 青眼の白龍 |

|

大会限定商品の特別仕様の《カオス・ソルジャー》を除けば、通常モンスターとして未だその攻撃力に並ぶ者はなし。 バンダイ版時代からのデュエリストたちの永遠の憧れのカード、遊戯王そのものを象徴する最強のドラゴン族モンスターがこちらです。 見ようによっては頭部が異常発達したエイリアンとかスカルドラゴン的な骨身のモンスターにもみえるんですが、いやぁこれが不思議とめっちゃカッコイイんですよねえ。 独自の良質なサポートカードをいくつも有しつつも未だ最強の座を譲る気はなく、通常モンスターの攻撃力3000ラインは遊戯王OCGにおいては『絶対不可侵領域』となっています。 その一方でステータス合計値の方は《ゴギガ・ガガギゴ》や《ラビードラゴン》や《スパイラルドラゴン》など、より高い守備力を持つ最上級バニラにちょいちょい負けていたりも。 あえて青眼の神域を破壊する必要がなく、そんなことをしたところで基本的に誰も得しないという事情から、よほどのことがない限り攻撃力3000以上の通常モンスターが新たに登場することはないと言い切れるかと思いますが、それはそうとして守備力2200以上の下級通常モンスターが何故出てこないのかは不明。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

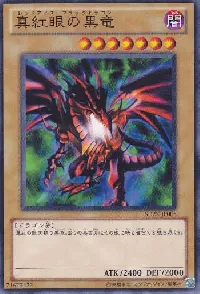

7 | JP005 | 真紅眼の黒竜 |

|

原作の王国編において、竜崎が大金をはたいて買ったこのカードをデュエル中に急遽決まった『アンティ勝負』に勝利して譲り受けたという、そこに友情や青春のへったくれもあったものかといういきさつで城之内の『魂のカード』となったモンスター。 フレイバーテキストに「レアカード」であることが書かれていた通常モンスターの1体でもあり、それ故に後にテキストが変更されたモンスターでもあります。 そんな風なモンスターがよくもまあここまで立派に成長したものです、「エメラルドアイズ・ゴールドドラゴン」なんてオリカを妄想していたあの頃の記憶が蘇る…。 攻守合計値4400でレベル7の最上級モンスターというのは、《暗黒騎士ガイア》と並んで第1期の基準でもかなりの低水準(第1期のレベル7モンスターの攻守合計値は4300〜4900)であり、同じ最上級モンスターである《青眼の白龍》に遠く及ばないその性能から長らく残念な最上級モンスターとして扱われてきましたが、長い時間をかけてじっくりと強化が繰り返された結果、現在では青眼とも十分に差別化できるかけがえのない存在となりました。 長らくOCGでの登場が望まれていた原作・バンダイ版で使われていたイラストの真紅眼もこの度OCGで登場することになりましたが、私個人としましては、イラストもテキストもカードの仕様も、断然第1期のレギュラーパックに収録された初代OCG真紅眼のそれが好みです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP006 | 伝説の白石 |

|

【ブルーアイズ】がS召喚の要素や自前のSモンスターを自らのテーマに取り入れる遥か昔に登場していた、テーマの関連カードとなるチューナーモンスターで、《青眼の白龍》の10分の1の攻守を持つドラゴン族の下級モンスター。 チューナーであるのは自身をより墓地に送りやすくするためのあくまでおまけ要素であり、その能力はどこからどのような方法で墓地に送られた場合でも強制的に効果が誘発し、デッキの青眼1体が手札に加わるというものになっている。 通常モンスターの最上級モンスターである青眼を手札に加えるというのは通常であればあまり良い効果とは言い難く、後にこのカードを現代版に作り直したような能力を持つ《太古の白石》が登場していますが、《青眼の亜白龍》のような青眼が手札にいた方が都合の良い能力を持つモンスターも存在しており、こちらはすぐに動けるしそもそもそれぞれ用途が全く異なることから併用する価値は十分あると言えるでしょう。 単独で動けない重くて不要な手札が1枚増えたところで果たしてそれを数的アドバンテージと呼べるだろうか?という疑問は常につきまとうとは思いますが、青眼とか《ブラック・マジシャン》とかに関してはさすがに100%そう断じるべきではないのかなと。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

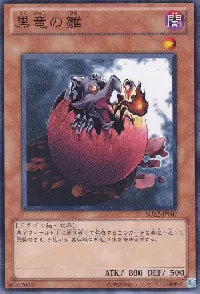

2 | JP007 | 黒竜の雛 |

|

《真紅眼の黒竜》にとっての《正義の味方 カイバーマン》となるカード。 後発の優秀なレッドアイズサポートの数々によって型落ちに型落ちを繰り返し、役割のなくなったカードです。 現在ではレッドアイズを使うにあたってレッドアイズネームすらないこのカードを使う理由がまるで見当たらず、カイバーマンもこのカードもモンスターカードとしての魅力はあるだけにこれは残念。 今となってはレベル1モンスターにしては割と攻撃力が高いことくらいしか見るべきところがない。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP008 | アックス・ドラゴニュート |

|

遊戯王Rでウィラーが使用したドラゴン族モンスターの1体となる闇ドラゴン。 下級モンスターで攻撃力が2000ありますが、攻撃後に守備表示になってしまう《ゴブリン突撃部隊》の系譜のデメリットアタッカーです。 あちらと比べると表示形式の変更制限がなく、守備力も0とかではない部分は勝っていますが、この程度の守備力なら別に0でもいいから攻撃力は同じく2300以上は欲しかったところ。 後に通常モンスターで攻撃力2000の下級ドラゴンとして《アレキサンドライドラゴン》が登場してしまいましたが、幸いにも属性が異なっており、こちらには単独で《魔のデッキ破壊ウイルス》のリリースになれるという利点もある。 今となっては平凡過ぎるデメリットアタッカーですが、闇ドラゴンであることで受けられる恩恵は大きいです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP009 | バイス・ドラゴン |

|

アニメ5D’sでジャックが使用したモンスターの1体で、自身の持つ自己SS効果によりレベル5のこのモンスター+レベル3チューナー=レベル8のレモンをS召喚するために幾度となく使用されたカード。 OCGではプロモカードとして初登場し、その後もストラクに再録されるまではずっとプロモカードとしての登場だったので、それなりの値段で取り引きされていました。 その能力はサイドラと同じレベル&同じ条件で手札からSSできるというもので、この効果で特殊召喚すると攻守が半分になることから、リリースや特殊召喚の素材として使用することに特化したモンスターとなっている。 同じくジャックが使用し、レモンのS素材に使われていたレベル5モンスターである《ビッグ・ピース・ゴーレム》と比べると、SSなので召喚権を必要としない点で優れている代わりに、この効果で出すと攻撃力・守備力が半分になってしまうので戦闘要員や壁には向いていない。 現在では自己SS効果を持つモンスターしてかはかなり弱い条件とされるようになってしまったサイドラ条件ですが、サイドラは思い出補正とか他にも色々と使いようがあるとかいうのを抜きにしても、やっぱりシンプルに攻撃力が2100もあったのが強かったんですよね。 幸いなことに種族・属性はサイドラとは異なっており、しかもそれが闇ドラゴンというかなり良いものになっているので、かつてほどの有用性は到底ないカードですが、それなりの使いようはあると言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP010 | ライトロード・ドラゴン グラゴニス |

|

第5期の終わりに【ライトロード】が立ち上げられた時から存在しているドラゴン族の上級モンスターとなる「ライトロード」モンスター。 そのままだと2000打点の貫通持ちという貧弱な上級モンスターでしかありませんが、墓地の「ライトロード」モンスターの種類数に比例して自身の攻守を上げる能力を持っており、4種類以上存在していればその攻撃力は当時のテーマの切り札であった《裁きの龍》を超えてくる。 しかしアドバンス召喚する「ライトロード」モンスターとしては同時に登場した《ライトロード・エンジェル ケルビム》がより有用な除去能力を持っており、このカードの攻撃力が3000を超えるような状況では《裁きの龍》が無条件に何体でも手札から自己SSできてしまうので、このカードの採用は当時の【ライトロード】でもあまり盛んではなく、単なる「ライトロード」の種類数稼ぎに採用される程度のことも多かったです。 逆に言えば当時存在していた他のテーマならフィニッシャーにもなりそうなこのモンスターさえも【ライトロード】においては下から数えた方が早い実力だったという事実こそが、5期のラストに登場した「ライトロード」モンスター群の性能の高さが同期の他のカード群と比べて常軌を逸したものであったことの証左となっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP011 | マテリアルドラゴン |

|

このカードの後に登場する《マテリアルファルコ》を最後に僅か第2弾でシリーズを終えることになった「マテリアル」シリーズの最初の1体となるドラゴン族モンスターで、記念すべき最初のエクストラパックに収録されたカードの1枚でもある海外生まれのモンスター。 リリース1体で出せるモンスターとしてそれなりに高い攻撃力から、自分が効果によって受けるダメージをターン1なく全て回復に変換するという、評価時点となる現在でも他に《レインボー・ライフ》などくらいにしか類を見ないような珍しい永続効果を持っている。 当然自分の効果によるダメージも全て回復に変わるため、大きな効果ダメージを受けるデメリットが発生する効果を持つカードが登場した際には必ずその名前が挙がるくらいにはデュエリストたちの記憶に遺るカードとなっている。 もう1つの効果も魔法罠カードの「効果の発動」も含めた全ての効果による「場のモンスターを破壊する効果」の発動を手札コスト1枚と引き換えに無効破壊できるという悪くない能力で、発動を無効にするのでダメステに使えるしターン1も設定されていないので1体で2回以上の防御も可能です。 ダメージを回復に変える能力が本分のモンスターが持つおまけ効果としては十分過ぎるので、このモンスターが優秀だった分、後続の《マテリアルファルコ》の無能さが際立ってしまった節は大いにあると思いますね。 性能の割には再録の機会に恵まれていませんが、光ドラゴンとして有用な存在ということで【カオスドラゴン】の要素を持つストラクチャーデッキ「ドラゴニック・レギオン」にて1度だけ再録されている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP012 | ダーク・アームド・ドラゴン |

|

限られたタイミングでのみ自身の効果によって手札から特殊召喚できるドラゴン族モンスターで、長いこと何らかの規制を受けていた極悪カードの1つ。 突然攻撃力2800のモンスターが何の消費もなしに手札から場に出現し、破壊の限りを尽くして相手に手痛い直接攻撃を叩き込む、第5期の最強のダークモンスターです。 S召喚をする中で条件を整え、Sモンスターが場に並んだところでこのモンスターが出撃、相手は死ぬといった具合にそれはもう強いカードで、5期環境までのデュエルが繰り広げられた旧遊戯王オンラインにおいては、剣闘獣やライロに並ぶ最高の嫌われものでした。 当時のルールの関係でフリチェ除去罠や召喚無効以外のSS誘発系の罠カードを構えていても1度は除去効果を使われてしまうことや、レベル7ということで何気にS素材としての適性もあったことも、このモンスターが強かった理由の1つだと思います。 現在では、墓地に闇属性モンスター3体を揃える中でこのモンスターを引き寄せられるようなデッキ以外では単なる上振れ札という感じが否めないため、無制限カードとなっています。 強いけど不確実なものに頼る必要がなくなった、それほどに各テーマが自前のカードだけでできることが多く・強く・安定したものになっているということですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP013 | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン |

|

元々はアニメGXで吹雪が使用した、特定のモンスターと罠カードを用いてやっと特殊召喚できる特殊召喚モンスターの一種となるドラゴン族モンスター。 しかしOCGでは場に出すために《真紅眼の闇竜》や《メタル化・魔法反射装甲》どころか《真紅眼の黒竜》すら要求せず、通常召喚可能である上に自己SS効果までついており、元となっているメタル化モンスターが持っていた面倒なあれこれは全て省いてしまっているという、いわゆる「魔改造」と呼ばれるカードの代表的な存在となります。 一応「レッドアイズダークネスメタルドラゴン」を名乗ってはいるが、中身はどうみても別な何かというドラゴン族のための能力を備えたドラゴン族モンスターになっていますね。 禁止カード化を経て、自己SSと同族SS効果に名称ターン1のみをつけて復帰という必要最小限の理想的なエラッタでデュエルの場に戻ってこられました。 禁止カード化されてから比較的日が浅かったのですが、こういった人気大型モンスターの禁止カードは、エラッタ復帰の白羽の矢が立つ可能性も高いだけに得ですね。 |

|||

- ▶︎ デッキ |

9 | JP014 | カオス・ソーサラー |

|

同じ召喚条件と蘇生制限で、ステータス・効果の数も質も全て開闢の下位互換となるこのモンスターですが、現在のカードプールをもってすれば、開闢とは異なる種族・属性・レベルであることに着目した運用による差別化が十分過ぎるほどに可能なカオスモンスター。 闇魔法使い族でレベル6ということで特殊召喚のための素材としての適性が非常に高く、そのついでに相手モンスター1体を召喚権を使わずに単体除外していくカードが使い途がないなんてあるわけないんですよね。 同じパックに開闢がいなければ到底ノーマルで収録とはいかなかったでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP015 | サイバー・ドラゴン |

|

登場以来、融合や派生モンスターに飽き足らず、当時存在しなかったXやリンクといった新システムをも巻き込み、あらゆる方向にネットワークを拡げ続ける、進化することを止めない機械竜。 まさか光DPもサイバー流がその枠を射止めることになってしまうのか、今から要注目です。 4期の誇るグッドスタッフモンスターズの1体で、アタッカーにもリリース要員にも特殊召喚のための素材としての適性も高く、〇〇版サイドラやサイドララインなる言葉もその中で生まれていくことになる。 既に多くの方によって考察されているので多くは語りませんが、《月の書》などで寝かせても結構高い守備力も特徴の1つと言えるのではないでしょうか? いかにも守備力0っぽい性質のモンスターなんですけどねえ。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP016 | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者- |

|

EXにシクで収録されたモンスターで、当時はあの美しい1期シクがEXを買うだけで手に入ったもんですから、そりゃあもう人気のカードでした。 その能力は場のドラゴン族全てにあらゆる効果の対象耐性を与えるというものですが、《サンダー・ボルト》や《ブラック・ホール》や《地割れ》などの対象を取らない除去魔法の方が多かった1期時点ではこの効果で受けられる恩恵は小さく、自身はドラゴン族ではない上に簡単に戦闘破壊されてしまうため、効果自体は弱くないのですが扱いは難しかったという印象です。 せめて場にドラゴン族がいたら攻撃対象に選択されない永続効果もあれば良かったのですが…。 後に名称指定の融合素材となり、後発のサポートカードによって取り回しが良くなったので、対象を取る系の強力な効果も増えたこともあって登場当時よりはだいぶ使えるカードにはなったかと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP017 | 召喚僧サモンプリースト |

|

遊戯王Rにて天馬月行が邪神の生け贄を揃えるために使用したモンスターであり、シンクロ時代を席巻した在りし日の最強リクルーター、好きなタイプは同い年。 低ステータスであるにも関わらず何故かレベル4だった《レスキューキャット》のフラグが長い時間をかけて回収されてしまうことになりました。 効果は鬼、ただしコストも鬼、数的には1枚消費するだけのよくあるタイプのコストなのですが、その1枚にこともあろうか魔法カードを要求する贅沢さから、ヴェーラーやうららや泡影などの誘発をかなり重くもらいやすいのが欠点。 当然狙い撃ちされるのは目に見えており、これを妨害されてしまったら目眩がするほどのアド損になることは想像に難くなく、そこで実質終戦となることも珍しくないでしょう。 多くの場面で召喚権を使って出さなければならない点も含め、あまりに妨害に弱すぎる上にリカバリも困難なので減点!となるのは当然の流れであり、至極正常な感覚であると思いますが、やはりこの対応範囲の広さと、モンスター効果の無効・展開先の制限などといった拡張性を損ねる要素を持たない圧倒的自由さ、そして同名カードもリクルートできる+リクルート効果に名称ターン1がないという性質は、そういったものがキツくなった今だからこそ評価に値すべきだと考え、こちらの点数としました。 また、展開要員であるこのモンスターが持っている意味はあまりないのですが、あらゆるリリースに対する耐性という完全耐性をも貫通する一部のカードに除去されないレア耐性持ちであることも、このモンスターの特異性の1つとして評価要素に加えさせていただきました。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP018 | スナイプストーカー |

|

サイコロを用いたお互いの場の前後表裏に対応した万能単体除去効果を繰り出し続けられる下級闇悪魔で、当時のグッドスタッフモンスターズの1体にしてかつての制限カード。 3分の1の確率で失敗する代わりにターン1がないため、突っ張る手札コストさえあればこのカード1枚で相手の場を更地にすることもできます。 破壊が不確定な破壊効果ということで、一部の効果破壊を捉える無効効果に反応されないという隠れたメリットもありました。 効果発動後に攻撃が制限されることもなく、こういった効果を持つ下級モンスターとしては攻撃力もそれなりで、当時としてはやはりかなりのパワーを持つカードだったと思います。 現在ではグドスタモンスターズとして使われることはなくなりましたが、こういう効果持ちのモンスターがあの種族やあのテーマデッキにいてくれたら、メイン採用のカードだけで対策ができて結構助かるのになあと思うくらいには良い効果だと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP019 | ライトロード・パラディン ジェイン |

|

「ライトロード」の出席番号1番という感じの下級モンスターで、安定の1800打点から相手モンスターに攻撃するダメステのみ永続効果にて攻撃力が上がって2100打点のアタッカーとなる。 しかしライトロードの下級モンスターは別にこのカード以外は軒並み打点が低いというわけでもなく、《ライトロード・ウォリアー ガロス》に割くことすら惜しい召喚権をこのようなカードには渡せないので現在の【ライトロード】ではまず使われることのないカードです。 とはいえ《ライトロード・プリースト ジェニス》以降に登場したほとんどの微妙な後続のテーマモンスターよりは有用なカードであったことは確かであり、召喚から単独で《インスペクト・ボーダー》を抜き去るのは悪くないと言えるでしょう。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP020 | ライトロード・マジシャン ライラ |

|

5期の終わりから6期にかけての当時の【ライトロード】における圧倒的高額カードであり、全盛期から現在に至るまでの落差が最も大きいモンスター。 ライトロードにおける《魔導戦士 ブレイカー》のような存在で、数的アドバンテージになる除去効果を持つため有用なカードではあるのですが、《ライトロード・ビースト ウォルフ》や《ライトロード・サモナー ルミナス》のような展開に関わる効果ではないし、12期の強化によってハマればデッキを掘り切るほどのアドバンテージを生み出すようになった《ライトロード・ウォリアー ガロス》と比べると、少なくとも評価時点ではもうメインから入れるようなカードではなくなってしまっている。 とはいえテーマの下級モンスターにバック除去能力を持つモンスターが1体いてくれると助かるという場面も少なくないので、サイドデッキになら何とか引っかかっているかなという感じです。 また効果の発動にはターン1がないため、何らかの効果で攻撃表示に変更すれば1ターン中に破壊できる魔法罠カードの数も増やせます。 イラスト的にはジオングのような下半身とか変なポーズとかやたら小さく描かれた顔とかが結構気になるカードです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

2 | JP021 | 正義の味方 カイバーマン |

|

《青眼の白龍》の発射台となる能力を持ったモンスターですが、特殊召喚元が手札というものあり、現在の充実しすぎた青眼サポートの前には到底割って入る余地のない性能です。 それだけなら優秀な後進たちにより役目を終えた、単に時代遅れになっただけのカードということで済むのですが、そんな効果をこのモンスターにあててしまったのは今となってはあまりにもったいなさ過ぎたと思わずにはいられない。 今こそカイバーマンのリメイクカードという形で真の力を見せる時ではないでしょうか? |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP022 | ライトロード・ハンター ライコウ |

|

リバース誘発の効果で対象を取らない万能単体除去効果を出しながらデッキトップからの不確定墓地肥やしを行うことができるライトロードの1体。 リバース効果なのでスピード感は皆無ですが発揮する効果自体はかなり強いことから登場から長きに渡って様々なタイプのデッキに採用されていました。 ローレベルでステータスも低いので、釣り上げ効果を持つチューナーにより墓地から特殊召喚されるS素材としての適性が高いのも人気の理由の1つだったと言えるでしょう。 獣族という点に目を向ければ、《素早いビッグハムスター》の効果でセットするカードして確実に選択肢になるカードでもあります。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

4 | JP023 | 混沌空間 |

|

【カオスドラゴン】の要素を持つストラクチャーデッキ「ドラゴニック・レギオン」の新規カードとして登場したフィールド魔法。 後半のサーチ効果は発動条件が相手依存で発動自体が困難なので一旦見ないことにしておいて、このカードが場にある間に除外されたモンスターの数だけこのカードに「カオスカウンター」なるカウンターが置かれ、カウンターを4つ以上取り除くことでその数と同じレベルを持つ除外状態のモンスター1体を自分の場に帰還、つまり最低レベル4のモンスターを特殊召喚できるという効果になっている。 展開に組み込むことができれば普通に効果を使えて普通に展開が伸びるカードになるとは思うんですけど、実質それしか効果がないとなると《リボルブート・セクター》を持ってきてくれる《ストライカー・ドラゴン》のような専用のサーチ効果持ちのリンク1モンスターがいてくれないと上振れ札としても微妙な事故カードにしかならなくないですかという印象です。 この手の効果で発動したターンに効果を使えるところまでいかないのはお話にならないのですが、他の効果任せでまあまあ手のかかる発動条件があることから当然引いてきたら強いというわけでもありません。 総じてあちらはフィールド魔法ではなく効果が類似しているわけでもありませんが、【ドラゴンリンク】などでも使われる《混沌領域》ではない方の「混沌」魔法カードって感じですね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP024 | 滅びの爆裂疾風弾 |

|

最古の「必殺技」魔法カードの1枚で、自分の場に青眼が場にいる時にだけ使える《サンダー・ボルト》となる通常魔法。 発動ターンは全ての《青眼の白龍》には攻撃宣言をすることができない制約が課せられ、モンスターの全体除去以外の効果はない。 評価時点でサンボルは準制限であり、特定条件下でなければ発動できない上に、発動ターンの制約まであるこのカードを優先する理由はほとんどない。 これに関しては3期のカードなのでやむなしと言ったところで、今登場していれば何らかの墓地効果がついていたり、除去内容が除外だったり、効果破壊に効果ダメージがついたりしていただろうと考えると、やはり登場があまりに早すぎたカードと言わざるを得ないでしょう。 専用のサーチ手段が複数存在するという点で何とか差別化を図りたい。 と、いうものがこのカードに対するテンプレ評価になると思うのですが…。 それはそれとして《青眼の白龍》を使用するデッキである以上は、なんとかしてデッキに入れたくなるカードですよね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP025 | 黒炎弾 |

|

第4期に登場した《真紅眼の黒竜》の必殺技カードとなるサポート魔法で、3期に登場した《青眼の白龍》の《滅びの爆裂疾風弾》と違って未だ色褪せない独自の有用性を持つカード。 その効果は発動ターンに全ての真紅眼が攻撃できなくなる代わりに、発動時に対象にした真紅眼の元々の攻撃力がそのまま効果ダメージとなって相手に炸裂するというものになっている。 発動に名称ターン1はなく、通常なら真紅眼の元々の攻撃力となる2400ダメージを相手に与える効果となりますが、自身を真紅眼として扱うモンスターやカード効果によって真紅眼扱いになっているモンスターも対象にでき、それによってさらに大きなダメージも見込むことができる。 しかし評価時点ではこのカードを名称指定でサーチできる効果などはなく「《真紅眼の黒竜》のカード名が記されたカード」をサーチ・サルベージする効果も登場していないのはこのカードが原因である可能性も否定できません。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP026 | ドラゴンを呼ぶ笛 |

|

《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者-》だけが使いこなせる展開系の効果を持つ魔法カード。 場でロードオブドラゴン扱いになる専用のサーチャーが登場したことでかなり使いやすくはなりましたが、やはり特殊召喚が手札からということで消費が激しく、背水の覚悟で発動することになるため好んで使うデュエリストは多くない。 上級以上も出せて2体展開なのでキレイに決まれば結構強いですが、とにかく要求されるものが多いという感じですね。 何しろ出せるドラゴン2体なら何でもいいとか言えるほどデュエルの世界は甘くないので、強く使うにはしかるべきドラゴン族2体も握る必要があるというのはかなりハードルが高いです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP027 | 巨竜の羽ばたき |

|

自分の場の上級以上のドラゴン族1体を手札に戻して発動できる《大嵐》となるカード。 速攻魔法でないのは残念ですが、《ハーピィの羽根帚》が制限カードで《大嵐》が禁止カードである現状では、先攻でも自分の場の魔法罠カードを吹き飛ばすことに使えるという点で相対的に価値は上がっています。 当然ですが、魔法罠カード1枚を破壊するだけなら、同じパックに収録された同じ状況下でどのドラゴン族でも使える《スタンピング・クラッシュ》の方が使いやすいです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP028 | 月の書 |

|

第2期に登場した非常に優れた汎用性を持つ魔法カードの一つ。 この性能でお互いのターンに完全フリチェで使える速攻魔法に生まれてきた、当時としては奇跡の調整と言えるカードである。 最近は汎用性が高いというと引き得撃ち得でただ単に強いパワーカードであることとほぼ同義となってしまっているが、このカードは相手の攻撃や展開の妨害だけでなく自分のモンスターに使うことによるコンボやエスケープにも使えるため、まさしく高い汎用性を誇る。 デッキに優先的に入れはしなくても、このカードが今このタイミングで欲しいという場面がないはずがない永遠の汎用魔法です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP029 | 魔法石の採掘 |

|

原作のバトルシティ編でマリクが制限カードである《死者蘇生》を使い回すために使用したカードの1枚で、OCGでは同じくバトルシティ編でイシズのデッキに入っていた《魔法再生》の手札コスト内容がフリーとなった、あちらの完全上位互換になるカード。 しかし通常魔法であるこのカードを発動してコストとして2枚を捨てる、つまり3枚消費して1枚を回収するカードであることに代わりはないため、普通のデッキで魔法カードを再利用するカードとして使うことは難しく、少なくともビートダウン系のデッキに向いたカードとは言えない。 デッキを引き切るようなコンボデッキで特定の魔法カードを使い回すことで、コンボが途切れないようにすることに使われるのが主となるでしょう。 後にラッシュデュエルにも輸入されており、手札が毎ターン5枚になるように補充されるあちらでは相対的にコストも軽くなっており扱いやすくなっている。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP030 | 名推理 |

|

発動コストも回数制限も使用前にも後にも制約すら何一つない今じゃおよそ生まれないであろうカード。 ランダム性は高いがうまくいけばデッキから大型モンスターを出しつつ十枚分を超える《おろかな副葬》ができるカードになり得る。 手札誘発モンスターを何枚も入れているとデッキトップからGやうららがめくれてしまって期待した結果が得られない可能性も高いので注意。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP031 | モンスターゲート |

|

《名推理》と双璧をなす、デッキから大量の魔法罠カードや特殊召喚モンスターを墓地に送る可能性を秘めながら、最終的にはデッキから何らかのモンスターを特殊召喚することができる魔法カード。 無条件でノーコストで使える分、発動に名称ターン1がない強みも存分に活かせるあちらに対して、こちらは発動に場のモンスター1体のリリースを要求されるため、コストの調達に召喚権まで使わされる可能性も考えると強さはあちらより一歩引いたものとなりますが、こちらは一部の例外を除いて最後には必ず何らかのモンスター1体を特殊召喚できるのが強みとなる。 私は不確定要素を考慮しても断然《名推理》派ですが、このカードも悪くない性能だと思います。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

8 | JP032 | D・D・R |

|

自社ゲームの音ゲーの1つである「DDR」からカード名を拝借したと思われる除外版の《早すぎた埋葬》と言うべき装備魔法で、さすがにダンス要素はイラストにも効果にも一切ない。 発動するためにはモンスターを除外するという一手順を加える必要があるほか、あちらと違って発動コストが定数のLPから手札1枚になっており、自壊条件も厳しくなって概ね使い難くなっていますが、発動に名称ターン1がなくサーチもサルベージも容易な装備魔法であることに変わりはないので、展開の中で自然とモンスターの除外を行うデッキにおける展開コンボカードとして現在でも一定の人気を誇るカードです。 かつては【植物族】においても《継承の印》とか《薔薇の刻印》などと一緒に使われていたこともありましたね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

6 | JP033 | 救援光 |

|

定数のLPを払って発動する、除外状態の光属性モンスター1体を何でもサルベージできる通常魔法。 コスト内容の良さ、サルベージ対象となるモンスターの種類の多さ、除外状態のカードという特有の効果範囲のいずれも一定以上の水準があり独自性もあります。 ただテーマに属さない魔法罠カードでかつ等価交換のサルベージ効果というのは概ね需要も評価も低くなる傾向にあり、実際に使われるところもそんなに見たことがないのも事実です。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

10 | JP034 | 光の援軍 |

|

当時環境でもトップクラスの強さだったライトロードの新規カードとして海外で登場してしまったテーマのサーチ魔法。 一見下級ライトロード1体をサーチできる普通のサーチ魔法ですが、その副産物としてコストによるデッキトップからの3枚の墓地肥やしが付いてくる。 そしてこれに登場時期の影響もあって当然のように名称ターン1がない。 サーチできるモンスターの強さもあってか、何体かの下級ライトロードと共に外に持ち出されて様々なデッキで使用されることになり、ライロストラクというわけでもないストラクにまで再録されていることが出張カードであったことの証左と言えるかと思います。 遊戯王OCGにおいては、いつからか「強いテーマには強い新規を」みたいな皮肉を言う人が出てきましたが、その最たる例と言うべきカードがこういうやつですね。 個人的には強いテーマに強い新規を出すのは別にいいんですけど、そうじゃないテーマに微妙かそれ以下の新規を渡すのをやめて欲しいんですよね。 《侵略的外来種-I.A.S》みたいなのは別にテーマの新規としてデザインしたつもりではなく、単なるサービスで仲間に加えただけなんでしょうけど…。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

3 | JP035 | 竜の転生 |

|

自分の場のドラゴン族モンスター1体を効果処理時に除外し、手札か墓地のドラゴン族1体を特殊召喚する効果を持つ罠カード。 まともに使うとアド損になる代わりにフリチェで場のモンスターの除外と手札・墓地のモンスターの特殊召喚を伴うモンスターの入れ替えを行うことができ、除外するモンスターと特殊召喚するモンスターの持つ能力次第で有用になり得る効果といったところですが、いくら手札ならの特殊召喚にも対応しているとはいえ、さすがにこの効果なら《炎王炎環》とかと同じ速攻魔法じゃなきゃウソでしょうよというカードって感じです。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP036 | バーストブレス |

|

お互いのターンでフリーチェーンで使える全体除去札として一定の価値があり、この時期に登場したカードとしては使いようのある効果だと感じる罠カード。 ドラゴン族をリリースして発動する性質上、この効果で除去できる相手モンスターが2体以下の状況なら、同じくドラゴン族をリリースして発動し、お互いのバックのカードも破壊できる《崩界の守護竜》の方が汎用性では勝りますが、とっくの昔に「テーマ無所属の〇〇族版ゴドバなんてもはやイラネ」って雰囲気だった10期のカードが比較対象になる時点でやはり2期の種族サポートの中では悪くないように思える。 一応こちらには名称ターン1がない、対象を取らない効果というメリット方向の違いもありますし、羊トークンやおジャマトークンを全消しするならこちらの方が適しています。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

9 | JP037 | リビングデッドの呼び声 |

|

汎用蘇生札の一種で、蘇生したモンスターが破壊以外でいなくなった場合は自壊せずに場に残るのが特徴であり、セルフバウンスする蘇生札といえばこの永続罠カード。 このカードに限りませんが、《死者蘇生》や墓穴など相手がこちらの墓地のカードを対象にした時にチェーン発動して、妨害したり妨害されることを防ぐ使い方ができるのが、速攻魔法や罠の蘇生札の最大の利点と言えるでしょう。 ただしその性質上相手ターンに発動することが多く、先に使うと上から墓穴を使われやすいことには注意したい。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

5 | JP038 | 亜空間物質転送装置 |

|

原作のバトルシティ編で海馬が使用した《魔法除去細菌兵器》・《エネミーコントローラー》・《機械じかけのマジックミラー》といった数々の謎マシーンの1つとなる罠カード。 遊戯王OCGで「一時的に除外する」といえばこのカードという感じで、登場当時は攻撃や除去効果からの回避に使う程度でしたが、カードプールの増加により、除外状態のモンスターを特殊召喚する効果・除外及びフィールドを離れることで効果が誘発するモンスター・除外されて戻ってくることで厄介な制約がなくなるモンスターなども増え、EXモンスターゾーンからメインモンスターゾーンに移動できるという作用も加わり、その価値も大きくなりました。 戻ってくるのは発動を伴わない効果で特殊召喚扱いでもないというのも特徴です。 ただ私が当時登場したばかりの【フォーチュンレディ】を使っていた時さえもこのカードではなく《強制脱出装置》や《異次元隔離マシーン》を使っていてこのカードは利用しておらず、現在では《星遺物を巡る戦い》の存在からこのカードを優先する理由がほとんどないことは言うまでもありません。 名称指定の効果が登場する可能性のある原作カードなので当面はそちらを期待する感じになりますかね。 |

|||

Normal ▶︎ デッキ |

7 | JP039 | 闇次元の解放 |

|

闇属性専用の除外から帰還させることができる《リビングデッドの呼び声》で、ノーコスト無条件無制約はそのままにこちらは守備表示でも特殊召喚できる。 蘇生罠だろうと帰還罠だろうと1体だけ特殊召喚する汎用罠カードがパワー低めで事故ることに変わりはないが、このカードなら《マクロコスモス》や《王家の眠る谷-ネクロバレー》の適用下でも、《冥界の魔王 ハ・デス》のような墓地からの特殊召喚ができない一部の闇属性モンスターでも復活させられる。 類似カードにこれの種族版である《化石岩の解放》・《奇跡の光臨》・《ブレインハザード》がありますが、こちらは自壊時の処理が「破壊して除外」になっており、墓地に送らなくても効果が出るタイプの被効果破壊誘発の効果を《墓穴の指名者》に妨害されることなくしっかり発動させながらも、イラストに描かれている《異次元の生還者》のような被除外誘発効果などにも繋げることができる。 遊戯王OCGにおいて最も隆盛した属性であり、モンスターのみならず魔法罠カードのサポートも充実している闇属性においても、間違いなく上から数えた方が早い性能と言えるかと思います。 |

|||

-

![遊戯王アイコン]() 「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 とき 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 愛と正義の使者 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 愛と正義の使者 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 NEOS 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 NEOS 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 みかんゼリー 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 みかんゼリー 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 たたた 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 たたた 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 うぃな 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 うぃな 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 スクラップトリトドン 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 SOUL 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 SOUL 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ファイア野郎 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 シエスタ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 シエスタ 」さんのコンプリートカード評価を見る!

-

![遊戯王アイコン]() 「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

「 ねこーら 」さんのコンプリートカード評価を見る!

※「*」付きのカードは「評価投稿済み」を表します。

更新情報 - NEW -

- 2025/11/22 新商品 TERMINAL WORLD 3 カードリスト追加。

- 12/05 16:18 評価 10点 《ラーフ・ドラゴンテイル》「ほぼ烙印融合。腐った誘発を素材に…

- 12/05 16:00 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 14:19 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 13:14 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/05 12:03 評価 7点 《青き眼の幻出》「総合評価:手札に戻すことを利用したコンボ要員…

- 12/05 08:33 評価 7点 《ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者-》「総合評価:《青…

- 12/05 00:20 掲示板 オリカコンテスト投票所

- 12/04 23:16 SS 42話 茜たちの予選Ⅱ

- 12/04 23:12 評価 10点 《計都星辰》「後攻ならハンドのサーチした奴と手札の余った誘発…

- 12/04 23:10 評価 10点 《耀聖の花詩ルキナ》「こいつ初動で獄神精の召喚権込みでバロネ…

- 12/04 23:08 評価 9点 《ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース》「ライジングリベリオ…

- 12/04 22:50 SS Case22 クマ特隊

- 12/04 22:32 評価 8点 《ヴァレルシュラウド・ドラゴン》「新たなヴァレル族のリンク5。 …

- 12/04 21:49 掲示板 他人のオリカでデッキを作ろう!

- 12/04 15:55 ボケ 聖魔 裁きの雷の新規ボケ。ばっかもーん!!! 廊下に立っとれ!!

- 12/04 13:23 ボケ マジックカード「クロス・ソウル」の新規ボケ。ものすんごい回転のベイ…

- 12/04 11:31 評価 7点 《神炎皇ウリア》「三幻魔の1体で、三幻魔でデッキを組むと実質置…

- 12/04 11:12 評価 8点 《降雷皇ハモン》「個人的に三幻魔デッキでは《失楽の霹靂》と共に…

- 12/04 10:58 評価 8点 《竜葬主-ヴィブリアル》「使ってみると、かなり強い。 手札・…

- 12/04 10:47 評価 7点 《幻魔皇ラビエル》「三幻魔の1体。 単体ではハッキリ言ってバ…

Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 11巻

TERMINAL WORLD 3

TERMINAL WORLD 3

BURST PROTOCOL

BURST PROTOCOL

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

THE CHRONICLES DECK-白の物語-

WORLD PREMIERE PACK 2025

WORLD PREMIERE PACK 2025

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

LIMITED PACK GX -オシリスレッド-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

ストラクチャーデッキ-パワー・オブ・フェローズ-

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2025

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ

DOOM OF DIMENSIONS

DOOM OF DIMENSIONS

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY PACK - 黒魔導・HERO・御巫 -

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 10巻

DUELIST ADVANCE

DUELIST ADVANCE

遊戯王カードリスト

遊戯王カードリスト 遊戯王カード検索

遊戯王カード検索 遊戯王カテゴリ一覧

遊戯王カテゴリ一覧 遊戯王デッキレシピ

遊戯王デッキレシピ 闇 属性

闇 属性 光 属性

光 属性 地 属性

地 属性 水 属性

水 属性 炎 属性

炎 属性 風 属性

風 属性 神 属性

神 属性